Интервью с Джеймсом Баллардом для RE/SEARCH

От редакции. В юбилей Джеймса Балларда, которому бы сегодня исполнилось 90, публикуем перевод интервью 1983 года для издания Re/Search, где Баллард беседует с Грэмом Ревеллом из SPK. Эта расшифровка – в которой Баллард говорит о матрешке мифологий, бондажном порно, скрытых смыслах угла между двух стен и величии Шекспира – войдет в расширенное издание переведенной Ибсоратом «Выставки Жестокости», над которым сейчас работает проект «Найди Лесоруба». Подробнее об издании будет сказано позже, а пока – в честь очередной круглой даты – мы открываем неделю баллардианских материалов. Слово создателю рабочих формул для прохода через сознание, певцу многоэтажных автопарковок и разработчику пособий для нового тысячелетия, смотрителю выставки жестокости и страннику алых песков, Уильяму Блейку эпохи бетона и термояда.

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ RE/SEARCH

Интервью: Грэм Ревелл

РЕВЕЛЛ: В чём, по-вашему, важность мифологии для современного мира? В Древней Греции мифология была чем-то вроде онтологического объяснения мира или того, что непостижимо разумом – как вы думаете, её функция изменилась?

БАЛЛАРД: На самом деле, классическая мифология, классические легенды, как правило, заняты объяснением истоков: откуда взялся мир, как образовались планеты, как родилась сама жизнь. А меня, я думаю, интересует – например, в “Мифах о ближайшем будущем” – тот тип мифологии, что занят концом, а не началом. То есть, конечно, это проекции.

Название “Мифы о ближайшем будущем” точно описывает то, чем, по-моему, занимаются многие. Это современные писатели, музыканты вроде вас (насколько я могу судить), режиссёры, художники вроде, допустим, Фрэнсиса Бэкона. Мифология будущего. Не мифы, которые однажды придут на смену классическим легендам древней Греции, но предсказательные мифологии; те, что, по сути, предоставляют рабочие формулы, с помощью которых мы можем иметь дело с нашим проходом сквозь сознание – нашими движениями сквозь пространство и время. Это мифологии, которые вы можете по-настоящему проживать: как справиться с современным городским ландшафтом, с целыми цепочками шифрованных смыслов, лежащих полуоткрытыми в этом городском ландшафте, в ландшафте коммуникаций, который мы все населяем и, в известной степени, пополняем. Меня интересует то, что я считаю радикально новым набором мифологий, не занятых прошлым – даже в том смысле, в котором психоанализ занят прошлым, пытаясь, скажем, объяснить происхождение личных конфликтов…

РЕВЕЛЛ: Что сделал психоанализ, так это взял несколько греческих мифов…

БАЛЛАРД: Я ни в коем случае не отрицаю значение психоанализа – психоанализ для меня всегда был крайне важен. Но он, очевидно, занят прошлым, в то время как я заинтересован в будущем. Мне нужна мифология, которая стартует сейчас, в этот момент времени, и мчит вперёд. А книги вроде “Крушения” и “Выставки жестокости”, и многие рассказы в “Мифах о ближайшем будущем” (особенно заглавный рассказ, и похожий на него “Новости с Солнца”) являются попытками одолеть тот ежесекундный поток событий, что окружает нас в ходе нашей жизни. Эта мифология, очевидно, тесно связана с наукой и техникой, а также с ландшафтом коммуникаций (а это совершенно новая вещь – параллельный мир, который мы населяем), поскольку они играют очень важную роль.

РЕВЕЛЛ: Есть два теоретика, чьё отношение к мифологии различно, но оба (мне кажется) имеют отношение к тому, с чем вы работаете в своих произведениях. Первый – Ролан Барт. В своей книге “Мифологии” он исходит из социологического взгляда, каталогизируя мифологию или набор символов, относящихся к нашему образу жизни и сопровождающих нашу жизнь. Мне кажется, он занимает такую уничижительную позицию, говоря о мифологии статус-кво и том, как она некоторым образом навязывает вам свои ошибки.

Другой автор это Жан-Франсуа Лиотар. Его идея в том, чтобы занять некую точку зрения, которую он называет микро-позицией, – радикальная стратегия того, что он называет “нарратив”. Он говорит: «Я расскажу вам маленькую историю, это может быть рассказик о чём угодно, но это не рассказ о президентах, королях и всём таком прочем – это микро-история, о моих маленьких идеях, моих маленьких наваждениях – и кто угодно может рассказать такой маленький нарратив». И я думаю, это то, что и вы подробно разрабатываете – вы рассказываете интересную маленькую историю, маленькое наваждение или набор навязчивостей, которые у вас есть или вам интересны – и получается новый вид литературы. Если взглянуть на прошедшие несколько сотен лет, то вы обнаружите всю эту чепуху про королей и королев – история это история власти. Вы разрабатываете возможную точку зрения маленького человека, обывателя, чего в истории не хватало…

БАЛЛАРД: Я бы согласился с этим. Кроме того, могу сказать, что большая часть моих произведений обладают, если угодно, открытым финалом. Я оставляю читателю решение вопроса о моральных и психологических заключениях, которые могут следовать из моих историй. Например, в случае “Крушения”, “Высотки” и “Выставки жестокости” я предлагаю экстремальную гипотезу, а читатель волен решать, выдержала ли проверку предлагаемая гипотеза (экстремальная метафора для экстремальной ситуации).

По сути, я собираю материалы вскрытия, и я отношусь к реальности – к той реальности, что мы населяем – почти так, как если бы та была трупом, или, скажем, объектом некоторого особого криминологического исследования. Вот перед нами эти объекты – и что же это значит? Аналогия неверна в том отношении, что для меня реальность вовсе не похожа на труп! – но я думаю в первую очередь о ходе расследования. В полицейском музее можно найти странные коллекции предметов под стеклом – вынесенные на берег после того как рядом в море разбился самолёт, или утонул корабль. А зайдя в дом, который не был прибран как следует, можно найти все эти странные и вроде бы не относящиеся друг к другу предметы – ручку, заколку для волос, томик стихов Одена… И, даже не задумываясь, вы начинаете на основе этих материалов строить некие гипотезы о том, что представляла собой жизнь тех, кто жил в этом доме, или кем были те люди, что оставили эти останки на пляже, исчезнув в крушении самолёта или чём там ещё…

И вот, во многих отношениях мои книги сконструированы похожим образом. Я собираю материалы и отталкиваюсь от них. Я отношусь к реальности, в которой я живу, так, как если бы она была выдумкой, художественным произведением – я ко всему бытию отношусь как к громадному изобретению. В наши дни мы живём внутри колоссального романа – и я думаю, сейчас это верно в ещё большей степени, чем когда я говорил это 10 лет назад.

Я ничего не принимаю за чистую монету – тот угол между двумя стенами, или те перспективы, которые предлагают мне данная улица или коридор. Я отношусь ко всему этому как к данным, которые сыграют роль в некой гипотезе, которую я собираюсь выдвинуть для объяснения значения таинственных и на первый взгляд разрозненных объектов, той громадной сети шифров а, может, и закодированных инструкций, что окружают нас в реальности. Так что мне не по душе те произведения, где автор занимает моральную точку зрения и, будто судья, выносит вердикт по поводу событий, или приговаривает к некому сроку нравственно-исправительных работ – а это классическая позиция классического романиста. Я этот взгляд не приемлю вообще.

Я думаю, мои произведения имеют много общего с историями болезни. Я интересуюсь историями болезни. В историях болезни, пособиях по психиатрии и так далее, кажется, всегда есть какая-то огромная загадка. Не тайна центрального события (скажем, душевного кризиса, который привлёк внимание психиатра к конкретному пациенту, некой домохозяйке, или миссис Дж. или мистеру Ф.), но тайна того своеобразного окружающего мира, в котором живут эти, большей частью, анонимные люди. И это очень напоминает тот мир, в котором, как мне кажется, живу я сам. Мои произведения, стало быть, имеют исследовательский, объяснительный характер, и не приходят к каким-то моральным заключениям. “Крушение” – типичный пример, как и “Выставка жестокости”.

Даже притом, что я живу в Шеппертоне уже 23 года, если мне нужно бесконечно таинственное место, то у меня нет проблем с тем, чтобы такое найти. (На самом деле, уже после 20 лет жизни здесь я смог написать об этом книгу – “Фабрика грёз Unlimited”). Все мои произведения строятся на восприятии этого набора таинственных шифров, которые, по сути, и составляют реальность.

Наши центральные нервные системы предоставляют нам согласованный, конвенциональный взгляд на реальность, который большинство людей принимают просто затем, чтобы справиться с повседневными делами вроде пересечения комнаты, подъёма по лестнице, или разговора по телефону со своим агентом. Я имею в виду, до тех пор, пока не будет принята высокая степень согласованности, реальность останется невозможной. Вы не можете каждую секунду начинать с того, чтобы говорить: «Что это за белая структура позади меня? А, это же стена!»

Штука в том, что рассудок рационализирует реальность для нас – я имею в виду, во фрейдовском смысле удобного объяснения, быть может, слишком удобного. И я очень заинтересован в разборе любого предположения, которое вижу, сколь бы тривиальным оно не казалось. Я совершаю целую кучу открытий в духе Христофора Колумба касательно природы полов, окон, ковров и всего подобного. Потому что часто в самых обычных вещах прячутся огромные тайны.

Я пошутил насчёт слишком серьёзного отношения к стенам, но, на самом деле, те архитектурные пространства, что мы населяем, обладают колоссальной важностью – они могущественны. Если бы все представители человеческой расы исчезли, наши наследники с других планет могли бы воссоздать психологию людей этой планеты по их архитектуре. Архитектура современных квартир, допустим, глубоко отличается от архитектуры барочного дворца.

Мне интересно расшифровать всю ту систему кодов, что я вижу – разобрать весь конвенциональный аппарат, с помощью которого наша центральная нервная система справляется с задачами повседневной жизни, – которая, конечно, есть величайшая ловушка, что лежит перед всеми нами…

РЕВЕЛЛ: А как быть с тем, что, даже когда вы демонтируете что-нибудь, вы в той или иной степени внедряете какую-то программу?

БАЛЛАРД: Ну, это верно, и это неизбежно. Можно вспомнить принцип неопределённости Гейзенберга, где сама позиция наблюдателя влияет на поведение наблюдаемых электронов или фундаментальных частиц. Естественно, занимая такую позицию, я вынужден с этим согласиться. Тот факт, что я тот, кто я есть – гигантских масштабов случайность. Это тот парадокс, с которым нам всем нужно жить: каждый из нас обладает неповторимым характером и личностью, которые являются огромной случайностью, одним шансом на миллиард, и, тем не менее, совершенно реальным. Существование любого из нас подобно выигрышу в гигантской лотерее. Это одновременно результат огромного везения (кто мы есть – просто штрих в каком-то огромном космическом чертеже?), но в то же время, всё это абсолютно реально.

Конечно, ни один писатель или художник или музыкант не может добиться полной объективности, но я и не стремлюсь. Я целенаправленно исследую собственные наваждения. По сути, всё, что я делаю как писатель – это следую своим наваждениям, какими бы они не были – крушения машин, медиаландшафт, Рональд Рейган или что-то ещё. Я намеренно использую мои наваждения, поскольку я могу им доверять, или скорее, я могу на них полагаться – они достаточно сильны, чтобы придать нужный импульс воображению.

Я думаю, именно в этом современная литература, живопись, музыка, кино и так далее, наиболее интересны, и наиболее отличны от прошлых эпох. То есть, классический романист 19-го века мог бы счесть весьма скверным идею навязать собственные бзики и наваждения теме своих произведений. Но я думаю, что современный писатель обязан так поступать – это, в конце концов, и есть для него причина писать. Это его единственный ключ. Если у него и есть ключ, чтобы отомкнуть вселенную и расшифровать все эти коды вокруг него, то этот ключ предоставят ему именно его личные наваждения и именно особые склонности его натуры. Так что, я принимаю это, но, опять же, нисколько не жалею…

Я не могу смотреть объективно – и я не думаю, что кто-либо может относиться объективно к современному ландшафту. Начиная, скажем, с 1945 года, с того момента, когда призраки массового психоза шагнули в ландшафт коммуникаций (призраки атомной бомбы, нацистских концлагерей, злоупотреблений наукой и так далее), я думаю, никто не может быть объективным. Уже нельзя даже претендовать на объективный взгляд на мир, нужно быть субъективным. Мы входим в парадоксальную область, где психопат это единственная личность, способная представить – будучи способной к воображению – здравомыслие, понять, что такое здравомыслие.

В некоторых регионах Западной Европы, например, в Западной Германии наших дней, видно приближение общества тотального здравомыслия: либерального, гуманного, отрегулированного до такой степени, что вы и сигарету на улице не выкинете, не почувствовав себя виноватым. В обществе тотального здравомыслия единственной свободой становится безумие, и это открывает большие перспективы для объяснения феномена террористической группировки Баадера-Майнхоф, которая, пока их не поймали года три или четыре назад, совершала по большей части бессмысленные преступления.

РЕВЕЛЛ: У Баадер-Майнхоф было это странное марксистское мессианство, когда они ошибочно (и, мне кажется, по-идиотски) думали, что построят новое общество и избавятся от старого.

БАЛЛАРД: У них был объективный взгляд на события, тот, что присущ традиционным писателям, драматургам и режиссёрам: с чёткой точки зрения, на прочной моральной основе, служащей обоснованием для суждений о том, что же всё-таки идёт не так в данной конкретной ситуации…

РЕВЕЛЛ: У Новых левых тоже так…

БАЛЛАРД: Они продолжают в том же духе, и потому утратили связь. Я думаю, нужно исходить из полностью субъективной точки зрения, доводя свои наваждения почти до границы безумия, если не совсем до безумия.

РЕВЕЛЛ: Здесь, к сожалению, есть и хорошая и плохая сторона. Я вижу возникновение проблем в сфере политики и власти, когда кто-то слишком усиленно продавливает свои интерпретации мифологии или символов, что неизбежно будет происходить, если речь о политическом контексте. Потом, мы имеем ситуацию, в которой люди, лишённые такой власти, становятся, опять же, лишёнными голоса. Обнадёживает то, что спектр ваших работ предоставляет возможность безграничного диапазона интерпретаций, поскольку вы не пытаетесь своими интерпретациями захватить рынок…

БАЛЛАРД: Я согласен.

РЕВЕЛЛ: Я вижу, что отношение к вашему творчеству почти похоже на отношение к новому Шекспиру, что говорит о многом…

БАЛЛАРД: Даже слишком много, разумеется! После того, как я подготовил троих своих детей к различным экзаменам и университетским курсам, перечитав пьесы Шекспира, я едва не перестал писать. Могу сказать, что всегда очень ценил Шекспира, даже в детстве – никто насильно меня не заставлял…

РЕВЕЛЛ: Шекспир, судя по всему, в значительной степени определил широкий набор символов, относящихся к Великой цепи бытия. В его произведениях божественное право королей внезапно подвергалось сомнению, и, вероятно, рождался и затем непрерывно развивался гуманизм. Конечно, в английском языке едва ли не каждое сравнение, которое мы когда-либо использовали, может быть прослежено до Шекспира. Может быть, он просто их каталогизировал; возможно, они уже, так или иначе, существовали в различных формах, но… Сейчас, в 20‑м веке и, в частности, в ваших произведениях, на мой взгляд, наблюдается вот что: теперь под сомнение ставится гуманизм. Во всём спектре политической философии, и философии вообще, гуманизм, так или иначе, по-прежнему присутствует – даже в марксистском материализме, всё это «человек по сути своей хорош», и тому подобное. При поверхностном чтении кажется, что вы утверждаете другой тип материализма – вы не выносите все эти гуманистические суждения о человеке прямо, но используете множество материалистических символов и соотносите их с ландшафтом бессознательного.

Считаете ли вы себя документирующим радикальные изменения в истории в данный момент?

БАЛЛАРД: Ну, я думаю, что я один из множества людей, документирующих то, что стало (я считаю) революцией в массовой психологии и чаяниях народа в последние, скажем, 20 или 30 лет, предвещающей ещё более серьёзные перемены. В моих произведениях красной нитью проходит то, чего не заметили многие, кто читал мои книги, а именно: в большей части моего творчества имеется мощный компонент идеализма.

Я ранее говорил об историях болезни и вскрытиях – о том, что я, как писатель, собираю материал, делаю вскрытие. Но, конечно, это лишь одна сторона дела. На самом деле, даже в самых экстремальных историях, таких, как “Крушение” и “Выставка жестокости”, герои (особенно центральный персонаж “Выставки жестокости”) движимы мечтой о совершенном мире. О лучшем мире, в нравственном смысле – где всё будет иметь смысл. Как он говорит где-то, он хочет убить Кеннеди вновь, но хочет сделать это так, чтобы это имело смысл! Он принимает это событие, но хочет переделать его в более осмысленном ключе.

Герой “Выставки жестокости” пытается разными способами вновь убить Кеннеди, пытается развязать Третью мировую войну, понять значение таких призрачных фигур, как Рейган и Мэрилин Монро. Но его, по-своему, ведёт некая нить, не скажу “сентиментальности”, но идеалистического представления о совершенной, осмысленной вселенной. Ну или вы принимаете/верите, что вселенная абсолютно случайна и бессмысленна, что вполне возможно (удобный подход, если вы планируете выход из безумия – если вы выбираете эту конкретную дверь выхода из реальности). Взгляд на вселенную, как на бессмысленную структуру, весьма полезен – но я не хочу выбирать эту конкретную дверь. Совсем наоборот. Я чувствую, как и мои герои в “Выставке жестокости”, “Крушении” и “Высотке”, что есть какая-то истина, которую нужно найти…

РЕВЕЛЛ: Признавая, что у вас есть некое нравственное или идеалистическое напряжение, чувствуете ли вы, что есть “истина”, которую нужно найти, или вы просто верите в общую идею истины, веры, надежды?

БАЛЛАРД: Нет. Не верю.

РЕВЕЛЛ: Вы никогда точно не указываете выход. Чего вы ждёте от читателя?

БАЛЛАРД: Именно здесь характерный для моих книг открытый финал требует значительного участия самого читателя. Я предлагаю комплект или набор, а читатель может использовать мои книги как некую инструкцию: «вставьте деталь А в отверстие Б, и вы услышите громкий жужжащий шум» – это космос проникает к нему. Но я не хочу заходить слишком далеко, ведь, очевидно, производитель этих странных наборов – то есть, я сам – это человек с довольно своеобразными представлениями…

Здесь есть аналогия с наивным искусством, или творчеством душевнобольных. Выставка искусства аутсайдеров в Лондоне пару лет назад произвела на меня колоссальное впечатление тем, как эти люди, пребывающие в глубокой тревоге и изоляции, часто на всю жизнь отрезанные в психиатрических клиниках от остального мира, продолжают с помощью своих картин и рисунков бороться за осмысленность мира, в котором живут. Рядовой посетитель, глядя на эти странные навязчивые символы, специфические пейзажи и перспективы и тому подобное, думает: «Боже мой, эти люди заперты в собственных безумных вселенных».

Но всё совсем наоборот! Что стало ясным на этой выставке, и что оказалось столь вдохновляющим, это то, что эти глубоко изолированные люди пытаются установить контакт со всей вселенной как целым, и что они, по сути, движимы величайшими фантастическими грёзами. На самом деле, я вижу себя в той же роли – то есть, у меня есть свой конкретный скошенный набор перспектив, мои личные наклонности во всевозможных смыслах. И вот я собираю свой аварийный комплект. Мой последний рассказ, или роман, над которым я сейчас работаю – это аварийный набор, с помощью которого я пытаюсь справиться с текущей ситуацией. И я предлагаю его всем, кто, как мне кажется, со мной в одной лодке.

РЕВЕЛЛ: Мораль в процессе разработки?

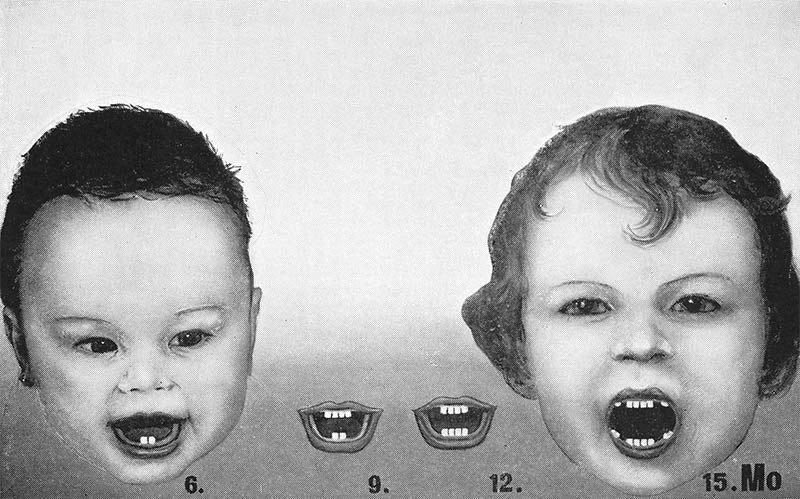

БАЛЛАРД: Да, некая попытка. К тому же, мы не приходим в каждый миг сознания, будучи полностью свободными от прошлого. Конечно, прошлое таится в нас, и наш ум содержит материалы огромных мифических поисков, сформированных, вероятно, задолго до нашего рождения, возможно, в момент зачатия.

РЕВЕЛЛ: Это юнгианская идея.

БАЛЛАРД: Да, я с этим согласен. Такая штука на много поколений. Я согласен с идеей коллективного бессознательного – и не считаю его некой мистической сущностью. Я просто думаю, что каждый раз, когда происходит зачатие нового человека, целый набор рабочих инструкций, подборка руководств, тасуется, словно карточная колода. Целый набор бессознательных мифологий, вложенных и запертых друг в друга, приводит к появлению индивидуума, который потом проведёт всю жизнь, развивая и воплощая эту личную мифологию для самого себя, и насаждая её, испытывая её на окружающей его вселенной. Мы все лелеем в себе огромные путешествия в духе Гомера; мы все – кластеры мифологических систем, которые начинают раскручиваться в момент рождения, а дальше уже мы продолжаем их раскручивать…

РЕВЕЛЛ: Этот разговор о морали, надеюсь, затянется ненадолго, но тут есть нечто очень важное для меня, в свете последних трёх книг Ницше, в которых он пытается решить вопрос: что именно такое мораль за пределами всякой морали? Некоторые из нас и впрямь действуют на очень даже моральном уровне – почти как реакция на раннюю идею «сгодится всё» в искусстве 20-го века…

Неважно, насколько вы будете против церкви, против государства, против чего-то ещё, что, как вы думаете, вам навязали – вы всё равно приходите к некоему виду личной нравственности. И возникает проблема: насколько вы можете сделать это, не навязывая кому-то ещё, кто, возможно, не хочет такого влияния? Мне кажется, к концу этого тысячелетия мы увидим много неорелигиозных явлений…

БАЛЛАРД: Я думаю, что да…

РЕВЕЛЛ: Религия сама по себе, может, и не так плоха; проблема, вероятно, в ограничивающих религиозных идеях. В чём разница между индивидуальным набором нравственных принципов, и тем, что вы считаете полезными для общества принципами в ближайшем будущем?

БАЛЛАРД: Меня как раз это и интересует. Это часть того предмета, который имеет прямое отношение к большей части моих произведений. Человек не может подавлять воображение, и мне кажется, что уж точно не может подавлять девиантное и извращённое воображение. Часто наши весьма извращённые и девиантные идеи, парадоксальным образом, приводят к осознанию некой нравственной истины. Нужно сковырнуть эмаль привычности, покрывающую всё.

Мне видится, что мы входим в ту область, где нравственная структура общества, все социальные основы жизни, которую мы ведём, предоставляются нам извне без всякого участия с нашей стороны – всё это во многом обеспечивается самой природой современной науки и техники. Мы не думаем о, скажем, современной системе дорожного движения как о нравственной структуре, но, по сути, светофор, делающий движение безопасным, делает за нас целый набор моральных выборов, что позволяет нам заняться делами вроде, скажем, ссоры с подружкой, пока мы в полной безопасности движемся по дорожной развязке. Повсюду вокруг нас, почти в каждом аспекте нашей жизни, решения принимаются за нас, чтобы гарантировать безопасность нашего прохода сквозь этот мир. Это оставляет наше воображение свободным и незамутнённым нравственными соображениями…

РЕВЕЛЛ: С другой стороны, мне кажется, что для подавляющего большинства населения это оказывается ландшафтом полностью регулируемого воображения.

БАЛЛАРД: Ну, я думаю об отдельных людях и их личном воображении. Я не думаю о популярных развлечениях. Я думаю, теперь мы живём в обществе, где крайне трудно совершить серьёзное преступление или откровенно извращённый акт; сегодня очень трудно сделать нечто извращённое или девиантное, или совершить преступление – то есть, сегодня почти невозможно совершить действие, являющееся откровенно злым или нравственно невыносимым. Просто не хватает возможностей, чтобы в такой степени – вообще в какой-то серьёзной степени – навязывать себя окружающей нас среде. Этот мир слишком могущественный.

Так что, нам остаётся одна возможность, и я много писал о том, что у нас она вскоре будет, если только мы уже к ней не пришли. Это достигнуть морально свободной психопатологии, когда можно будет предаваться психопатическим актам – я не буду говорить, что просто как прихотям, но точно без нашей чрезмерной озабоченности их последствиями для нас или для других, поскольку там и не будет никаких прямых последствий в старомодном смысле. И мне кажется, что искусство, особенно кино, романы и музыка, представляют собой примеры этого, чисто в терминах личного творчества. Очевидно, есть бессознательные решения, и большинство людей принимают их с полной независимостью ума. Я имею в виду, если вы собираетесь заложить в самолёте бомбу и взорвать пассажиров просто в качестве шутки – крайне зловещей шутки – то, возможно, это решение было принято к тому времени, как вам исполнилось 4 года. То есть, люди уже совершали беспричинные акты насилия – сам Бретон говорил, что своего рода высшим сюрреалистическим актом было бы выйти на улицу и стрелять наугад из револьвера в толпу…

Но я вовсе не предлагаю нечто подобное. Во-первых, большинство из нас по своему складу не способны совершить такое бессмысленное преступление. Но, что важнее, есть внешние ограничения, и в тот момент, когда вы выйдете за дверь, возможно, кто-то схватит ваш пистолет и спросит, есть ли у вас разрешение!

РЕВЕЛЛ: Я как раз хотел поподробнее об этом; все ведь ассоциируют слово “психопат” с насилием из дешёвых фильмов.

БАЛЛАРД: Ну, до тех пор, пока оно остаётся в фильмах, всё в порядке. Я не думаю о психопатологии лишь в терминах садизма или бессмысленной жестокости и всего такого прочего; но, скорее, как о намеренном погружении себя во всевозможные деструктивные импульсы – или, будем говорить, о намеренном погружении своего воображения во всевозможные деструктивные импульсы. Написать роман вроде “Крушения” – в известном смысле психопатический акт. Я не думаю, что кого-то из читателей такой книги само её чтение побудило к участию в крушении машины. Уверен, что нет. Но – я думаю о некой нравственно свободной психопатологии метафор, как о неком элементе чьих-то грёз…

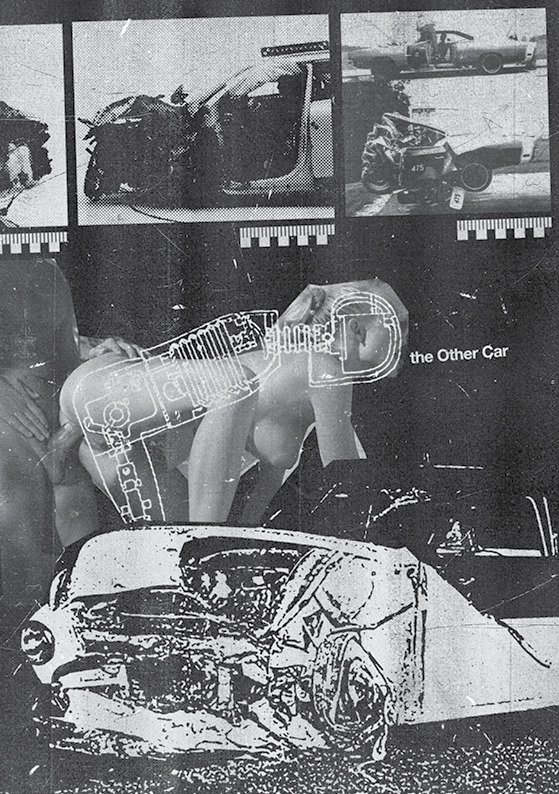

РЕВЕЛЛ: Бодрийяр говорил, что в современном обществе единственный способ, каким человек может приблизиться к идее жертвоприношения, или общественной воли в противоположность приватизированной жизни, это идея насильственной смерти или несчастного случая; к примеру, крушения машины. Вы рассматриваете свою трактовку насилия в таком ключе?

БАЛЛАРД: Возможно, в глубине души я скорее антисоциален. Или, лучше сказать, крайний одиночка – я думаю, вот это, вероятно, верно. Социальное измерение, на самом деле – не то, что меня интересует. Есть некий вид постоянной, ежеминутной борьбы на протяжении всей нашей жизни, день за днём: необходимость срывать тот удушающий покров согласованной реальности, что обёрнут вокруг нас. Это некий заговор, в котором все мы играем наши желанные роли, просто чтобы сделать стабильным мир, в котором живём, или хотя бы наш маленький уголок.

Приходится в то же самое время срывать этот удушающий набор соглашений, что мы зовём повседневной реальностью, и конечно, всевозможные акты насилия, будь то крушения машин, серьёзные заболевания или какие-то травмы, обладают этим освобождающим воздействием. Я имею в виду, что люди с ностальгией говорят о Второй мировой войне вовсе не потому, что в военное время нравственные устои менее сильны, или потому что люди жили текущим моментом и старались радоваться жизни более раскованным способом – причины не в этом, а просто в том, что те согласованные декорации, нагромождённые вокруг нас, из которых мы никак не могли сбежать, внезапно рушатся, и в этом есть элемент магии…

Меня всегда поражает то глубокое чувство магии и поэзии, которое ощущаешь, глядя на свалку старых стиральных машин, или разбитых автомобилей, или на старые корабли, гниющие в какой-то заброшенной бухте. Эти объекты окружает аура огромной загадки и магии. Я вспоминаю, как был не так давно в Имперском военном музее, и там у них есть передняя часть истребителя “Zero”, разрезанного вдоль кабины лётчика. И можно встать и заглянуть в кабину. И можно увидеть, что на самом деле находится внутри самолёта: глядя в салон, рассмотреть каждую заклёпку. Некая колоссальная и трагическая поэзия окружает этот самолёт в Имперском военном музее. Можно увидеть всех этих японцев за работой; женщин на фабриках в каких-то пригородах Токио, штампующих заклёпки для этого конкретного самолёта. И можно представить себе этот самолёт потом, на авианосце в Тихом океане… И эта столь проникновенная поэзия полностью отсутствует, скажем, в новейшем самолёте или в последней модели стиральной машины в салоне, или в новом спортивном каре в окне местного гаража…

Вам требуется именно эта насильственная дислокация, которую приносит время само по себе. Потому что насилие играет свою роль в разрушении всех этих декораций вокруг нас. Но у меня нет каких-то сентиментальных иллюзий насчёт насилия; я определённо не восхваляю его в том смысле, в каком, например, делали это нацисты. Фашистское восхищение властью и грубой силой, поступь тысяч подбитых сталью сапог – всё это мне отвратительно. Это идеализация самых низменных человеческих побуждений, какие можно представить: построение общества на уровне уличной потасовки.

РЕВЕЛЛ: Вот это момент, который я не устаю подчёркивать: насилие само по себе вовсе не есть фашизм; я думаю, вы можете на самом деле использовать насилие как метафору, чтобы расширить возможности выбора…

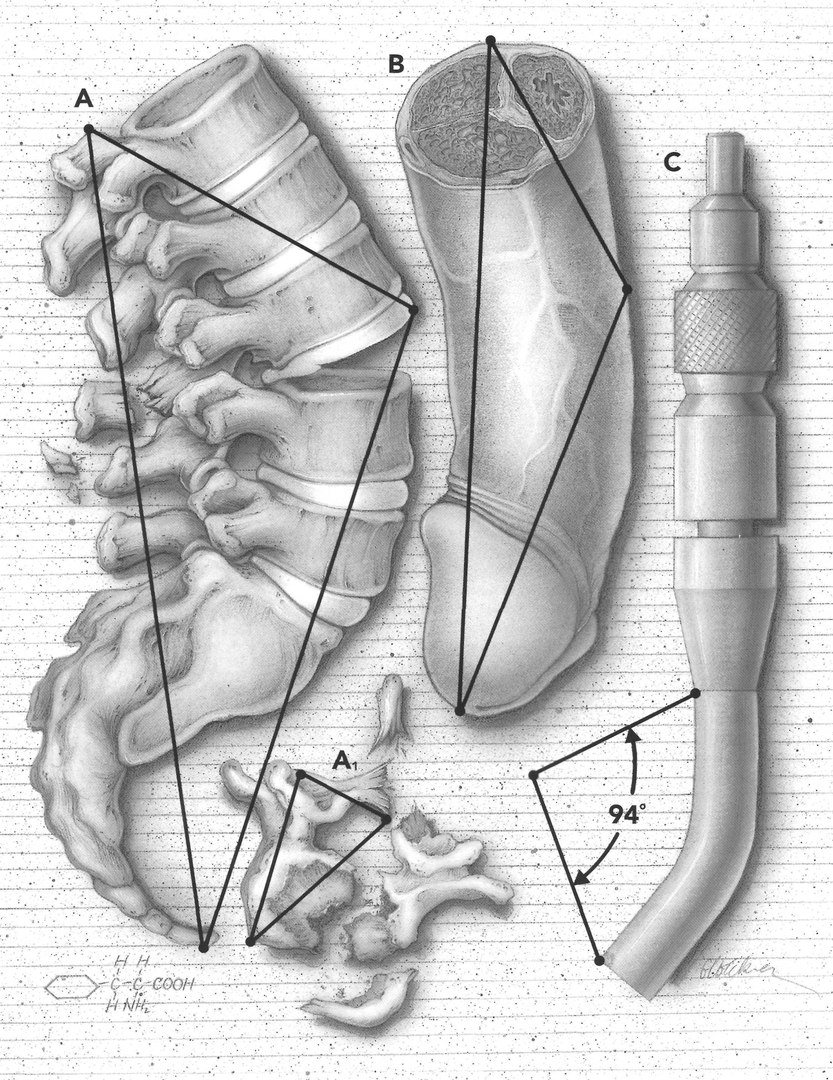

БАЛЛАРД: Конечно! Когда я писал “Крушение”, я провёл очень много исследовательской работы, особенно это касалось книги под названием “Повреждения при крушениях”, это медицинское пособие, полное самых жутких фотографий, а также множества экстраординарного материала – например, сравнений повреждений, причиняемых при перевороте “Понтиака” 1953 года и “Шевроле” 1953 года. Когда смотришь фотографии из “Повреждений при крушениях”, сделанные непосредственно после серьёзного крушения машины – всем сердцем сочувствуешь этим искалеченным в трагическом происшествии людям. В конце концов, каждый из нас, кто водит автомашину, может закончить точно так, как они, через пять минут после того, как завёлся двигатель…

Но в то же время, воображение не может оставаться равнодушным к этим людям, которые, хоть и столь огромной ценой, всё-таки прорвались сквозь кожу реальности и согласованного мира вокруг нас… И которые, в каком-то смысле, достигли воплощения в некие мифологические сущности таким способом, который возможен только в этих жестоких и насильственных актах. Можно, к сожалению, выйти за пределы себя теми способами, которые сами по себе лучше бы избегать – скажем, в тяжёлых болезнях, крушениях машин, крайних состояниях бытия. Я не предлагаю нам всем заразиться бешенством, просто чтобы насладиться…

РЕВЕЛЛ: Как в той передаче про бешенство вчера ночью по ТВ…

БАЛЛАРД: Ага, она очень впечатляюще сделана – блестяще сделана, я бы сказал. Я думал, это будет драма в духе BBC самого скверного толка, но вышло просто изумительно. Интересно, кто режиссёр. И нет, я не предлагаю нам всем заразиться бешенством, чтобы испытать (пусть и ценой колоссальных затрат) тотальную трансформацию нашей нервной системы, или насладиться своего рода полным взрывом мозга. Жаль, что приходится выводить так много метафор из областей вроде безумия или крушений автомобилей; сумасшествия и психопатии.

РЕВЕЛЛ: Мифологические персонажи прошлого как раз были девиантами – все эти великаны, карлики… Как вы сказали ранее, вы просто осовремениваете всё это.

БАЛЛАРД: Да, я согласен. И, конечно, у людей есть вполне естественный страх перед психопатами в 20‑м веке – потому что несколько психопатов уже решили навязать реальности свои фантазии, убив десятки миллионов людей.

РЕВЕЛЛ: А остальные стали бизнесменами.

БАЛЛАРД: Точно. Суть в чём: как вам хорошо известно, одно дело предаваться некому виду грёз о насилии или исследовать психопатические побуждения на просторах внутри своего черепа. И совсем другое дело по-настоящему внедрять такие психопатические видения в реальное произведение – роман или музыку. Необходимость так поступать оказывает отрезвляющее действие. Я могу говорить лишь как писатель, но требования к созданию творческого произведения, которое затронет воображение других людей и вызовет мощный отклик в них, обычно приводят к избавлению от легкомысленности…

На самом деле, Алан Бёрнс (британский автор экспериментальной прозы из 1960‑х – я лет 10 уже его не видел, и не встречался с ним до того, как он брал у меня интервью после публикации “Крушения”) сказал, что я совсем не такой, как он ожидал увидеть. В опубликованном интервью он цитирует, как сказал мне: «Я думал, вы будете холодным, циничным и отстранённым, но на самом деле удивлён вашим энтузиазмом и преданностью». В точности так и есть.

РЕВЕЛЛ: Как писатель, раз вы хотите потратить столько усилий, значит, у вас есть на это какая-то причина.

БАЛЛАРД: Абсолютно верно. Допустим, я могу очень подозрительно относиться к кому-то вроде Дженезиса Пи-Орриджа с его безумными выкрутасами, которые кажутся бессмысленными попытками привлечь к себе внимание. Но это было бы несправедливо по отношению к этому человеку – смею сказать, что его мотивы также глубоко серьёзны. Меня и самого обвиняли в «пристрастии к гадостям», как сказал кто-то из рецензентов “Выставки жестокости”. Вовсе нет, конечно. Я не такой. И люди думают, что меня интересуют машины – а лично я сам вовсе не интересуюсь машинами, они интересны мне менее всего…

РЕВЕЛЛ: В ваших произведениях много сексуального; например, в “Крушении” речь идёт о сексуальности появляющихся в новостях мужчин и женщин, или покрытых шрамами мужчин и женщин. Вы находите их более привлекательными, сильными, интересными, или…

БАЛЛАРД: Лично я, или я как писатель? Ну, Балларда как человека они вообще не заводят. Если я вижу кого-то сильно покалеченного или покрытого шрамами, я не чувствую вообще никакого возбуждения. Я сейчас в том возрасте, когда я знаком с женщинами, которым пришлось пройти много хирургических операций; я не чувствую по отношению к ним ничего, кроме беспокойства и сострадания. Но нужно отделять элементы воображения от элементов нашего обычного поведения. Ведь нет речи о континууме, чтобы вся жизнь была как в романе. То есть, роман, картина, фильм, музыкальное произведение – их великая сила как раз в том, что они отделены от окружающего нас мира. Никто не предлагает, чтобы творческая и драматическая необходимость во всех отношениях совпадали с.. ну, в финале “Гамлета” сцена завалена трупами, но это же не значит, что Шекспир был…

РЕВЕЛЛ: Некрофилом.

БАЛЛАРД: Или убийцей-психопатом. Кстати говоря, у меня в произведениях, наверно, насилия будет поменьше, чем у него! Хоть проза моя не столь хороша, как его, но я, быть может, более нравственный персонаж! Нет, конечно, сексуальность как целое предоставляет гигантский резерв метафор и исследовательских техник, которые писатель может творчески использовать – я так и поступаю. Просто потому, что сексуальный элемент в нашей натуре столь силён – почти всё, что мы делаем, имеет где-то в себе сексуальный компонент. Кроме того, это одна из тех областей, что имеют колоссальный эмоциональный заряд, так что для писателя это кратчайший путь к драматизации любого нужного ему личного наваждения, мифа, грёзы, видения (или что вам ещё угодно)…

РЕВЕЛЛ: А есть у вас какие-то комментарии насчёт порнографии вообще?

БАЛЛАРД: Боюсь, что я совсем не сочувствую современным феминисткам. Если под плохой порнографией имеется в виду воспроизведение какого-то преступного акта, то я против распространения такого материала, к примеру, педофильского. Я отнюдь не считаю такое безвредным; я всецело за преследование и борьбу с порнографическими фильмами с участием маленьких детей, а также снафф-фильмами. Проблема в том, что когда люди начинают рассуждать о порнографии, непонятно, что они имеют в виду.

РЕВЕЛЛ: Там некоторая проблема в определении и степени эксплуатации…

БАЛЛАРД: Я могу понять такую точку зрения, но никак не принять такую точку зрения. Нельзя ограничивать человеческое воображение. Я имею в виду, они не одобряют, если вам нравится наслаждаться, глядя на красивую девушку – для них уже это эксплуатация. Я вообще не могу с таким согласиться, на самом-то деле.

Значительные элементы эксплуатации присутствуют в наших отношениях друг с другом – элементы эксплуатации есть и в “идеально счастливых” отношениях между родителями и детьми. Это части того механизма, посредством которого мы общаемся друг с другом. Очевидно, есть области, где эксплуатацией могут злоупотреблять. Я не буду говорить, что я считаю, будто порнографию нужно поощрять, но во многих отношениях, по-моему, мы видим новый тип ханжества. Нам доступно далеко не так много порнографического материала, как может, и должен, предоставить современный ландшафт коммуникаций – и я думаю, его должно быть намного больше…

РЕВЕЛЛ: Я всегда остаюсь весьма разочарованным, заходя в порномагазин…

БАЛЛАРД: Да, этого вокруг слишком мало; к тому же, курьёзная вещь состоит в том, что более девиантная порнография может, по сути, быть менее сексуально откровенной. Много лет назад один старый друг поделился со мной целой коллекцией порнографических книг, которые он где-то раздобыл. И некоторые из них были посвящены тому, что, как я понял, является крайними формами бондажного порно…

РЕВЕЛЛ: Оно как раз обычно наименее откровенно в смысле гениталий…

БАЛЛАРД: Там были маленькие буклеты, в которых слева был текст, а справа серия фотографий – кажется, порядка пятидесяти снимков. Я особенно запомнил одну, самую экстремальную. Фигура человека была только на первых двух фото; на оставшихся сорока восьми, этот человек – я даже не помню, был это мужчина или женщина – был целиком закутан или замотан в одеяло или что-то подобное.

Было очень необычно видеть эту, предположительно человеческую, фигуру в этом одеяле, замотанную всякими верёвками, обвязками и такелажем, будто старомодный парусник – верёвки соединяли фигуру с мебелью, лампами и кронштейнами в стенах. Весьма характерно, что это казалось не имеющим никакого отношения к сексу – и намного больше походило на попытки людей, придумавших подобное “сексуальное извращение”, совладать с повседневной реальностью. Как будто для этих фанатов бондажа было недостаточно просто сидеть в этой комнате, глядя на четыре стены, чтобы почувствовать собственное существование, собственное положение в пространстве и времени. Лишь привязав себя к каждому углу и к каждому объекту в комнате – как если бы гравитация вот-вот могла прекратиться и вся вселенная развалилась на части – они могли как-то сдержать своё воображение и прицепиться к “реальности”.

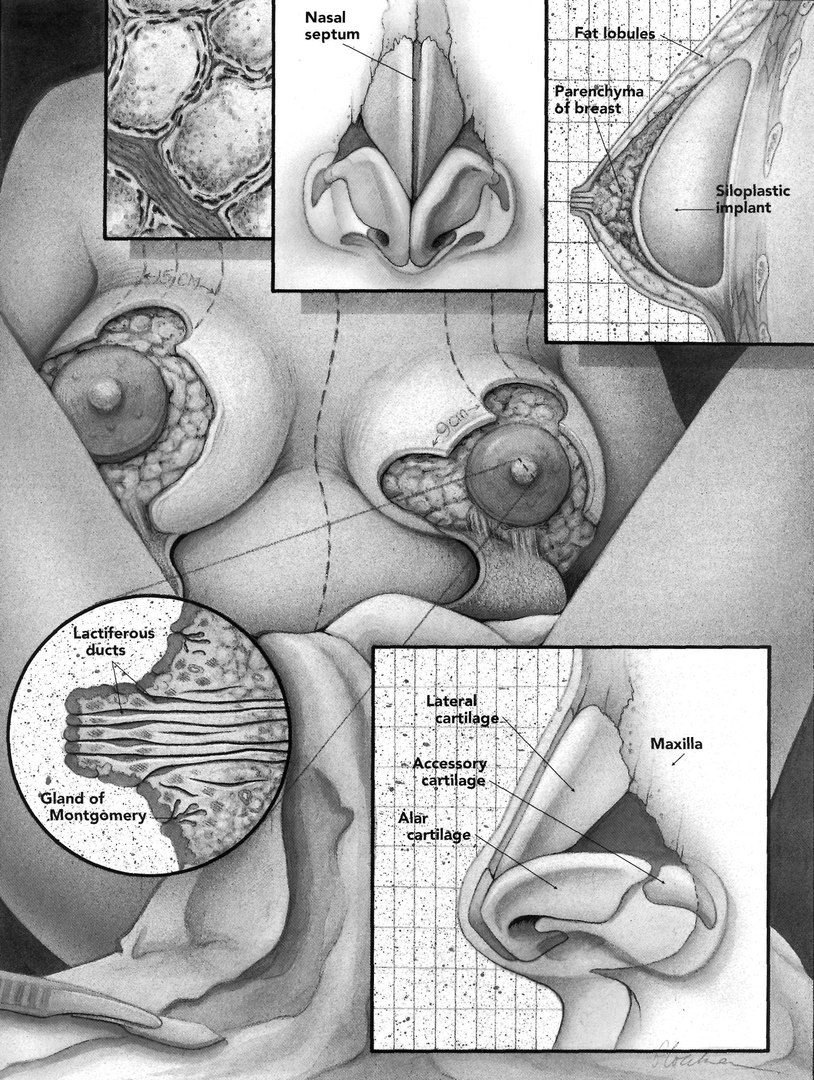

Весьма странно, что это называют сексуальным извращением. Как мне кажется, чем более экстремально сексуальное извращение, тем меньше отношения оно имеет непосредственно к сексу. На самом деле, я использовал фотографии из ещё одного журнала про бондаж в качестве одного из моих “рекламных объявлений” в Ambit, поэтическом журнале, где я был “редактором отдела прозы”.

Эта серия бондажных фото (одну из которых я и использовал в своём объявлении) была гораздо ближе к тому, что обычные люди привыкли считать порно. Но, хотя там были изображены молодые женщины, опять-таки ни одна не была показана без одежды. Там было четверо или пятеро девушек; всё происходило на какой-то моторной яхте вблизи Майами. И повествовательная часть стартовала сразу с места в карьер: «Дарлен забыла принести корзину для пикника, так что я решил, что её следует наказать». Это была первая строчка текста, он состоял из, наверно, 5000 слов, сопровождая эти фотографии, и мы сразу переходили к делу. Мы видели Дарлен в кандалах, на неё надели маленькие наручники. Потом какая-то другая девушка забыла принести термос, её тоже надо было наказать. И вся эта компания красоток была наказана разными способами.

Но никакой боли им не причиняли – их только обездвиживали. Никого не шлёпали и не пороли, а только заковывали в кандалы. Их всех заставляли носить что-то вроде хирургических шин и прочих приспособлений, и все они были втиснуты в странные “шлемы” – не знаю, может, такие используются в коррекционной хирургии, а может быть, они были специально разработаны для фанатов бондажа, – но они были оснащены чем-то вроде загубников акваланга. Эти странные приспособления были разработаны так, чтобы и демонстрировать лицо того, кто их носит, и одновременно стискивать и ограничивать его – своеобразный парадокс.

Потом они были cкованы и сцеплены странными штуками, похожими на коррекционные костюмы. Затем, все эти девушки, во всех этих причиндалах, привязывались верёвками к мачтам и иллюминаторам, или где вы ещё можете приделать верёвку к лодке. Финальные фотографии в этой серии показывали эту странную яхту, со всеми этими девушками, связанными и закованными, и встроенными в оснастку корабля.

И вот, это можно классифицировать как порнографию. И при этом, там нет абсолютно ничего сексуального, вообще ничего. Опять же, всё это кажется связанным с потребностью привязать сознание фаната бондажа к повседневной реальности.

Цитируя мой текст из рекламного объявления: «В её лице диаграмма костей была геометрией убийства». (На мой взгляд, это не вполне верное слово, просто удобное). «После исследования Фрейдом глубин психики настала очередь внешнего мира быть квантифицированным и эротизированным». В этом вся суть, эта фраза подытоживает всё: квантифицировать и эротизировать. Это то, где концептуальные системы, лежащие за определёнными видами девиантной эротики или девиантного сексуального поведения, предоставляют ключи и устройства.

Когда я вижу современные версии греческих мифов, будь то пьесы американских драматургов вроде Юджина О’Нила или Теннесси Уильямса, или чьи-то ещё – я всегда поражаюсь тому, как они, в известном смысле, упускают главное. Я имею в виду, что не нужно воссоздавать историю Эдипа, Эдипов комплекс, с помощью типичной семьи южан, слегка повздоривших друг с другом. Нужно делать это посредством угла между двумя стенами – вот где Эдипов комплекс обитает сегодня: в отделке приборной доски автомобиля…

Идеальное интервью – это когда я сохраняю молчание, а вы просто задаёте потоком сотни вопросов. Или – интервьюер вообще не читал книг, о которых спрашивает, а автор не может их вспомнить!

Студенты киношколы Королевского колледжа искусств сделали 25-минутный фильм обо мне, который я посмотрел на прошлой неделе. Он очень хорош. Он начинается с пейзажей Шеппертона, который там выглядит как крайне таинственное и зловещее место – “Голова-ластик” отдыхает…

РЕВЕЛЛ: Как освещение в фильме Алана Рене?

БАЛЛАРД: Точно. Хоть я и видел себя время от времени по ТВ, но никогда не видел себя на киноэкране. Боже, что за издевательство – у меня было лицо высотой 15 футов. Сочувствую и восхищаюсь каждым актёром в мире, потому что это – значит подвергнуться скрупулёзному изучению малейших дефектов. Кульминацией стал крупный план, который был на самом деле увеличенным изображением глаза – моего глаза, выглядящего как умирающая планета…

Я сказал режиссёру, Сэму Скоггинсу (очень талантливый парень, меня его фильм очень впечатлил): «Я помогу вам всем, чем смогу, до тех пор, пока мне не нужно ничего делать. Я не хочу стоять на крышах многоэтажных автостоянок или ехать на машине по трассе М‑101 – вы сами снимайте их здесь… и у вас должна быть оригинальная идея».

Так что он ушёл, и вернулся с опросником на 90 вопросов, подготовленным Институтом психиатрии, специально для больниц, чтобы отсеивать психопатов. Большая часть вопросов восхитительно прямолинейны, вроде «Бываете ли вы подавлены?», «Любите ли вы гулять?» или «Любите ли вы встречаться с другими людьми?» – и всё в том же духе. Ещё там были явно каверзные вопросы, типа «Ваша мать – хорошая женщина?» И было даже такое: «Нравится ли вам смотреть, когда животным больно?» Любой психопат засёк бы это за много миль!

Я начал отвечать на эти 90 вопросов (которые до того не читал), и я просто отвечал «да – нет – да – нет», и на всё про всё потребовалось 8 минут. И мне внезапно пришло в голову, что, конечно, вопросы сами по себе были намного интереснее, чем любые ответы, которые я мог представить. Они говорили намного больше о психике самих психиатров, которые разработали эти тесты, чем любые мыслимые ответы, которые можно было бы придумать.

РЕВЕЛЛ: Вы читали роман Филлипа Дика про Авраама Линкольна? Тест, которым общество там определяло, нужно ли избавиться от кого-то, был в духе Роршаха. Вам нужно было дать свою интерпретацию пословицы «Катящийся камень мхом не обрастает». И если вы отвечали в антисоциальном духе – «если ты двигаешься с места на место, то не привязываешься к скучным ловушкам жизни» – то от вас избавлялись. Я помню, как был шокирован, потому что никогда и не подозревал, что это означает обратное: «если ты продолжаешь двигаться, то потеряешь всё хорошее в жизни, вроде друзей»… В любом случае, вас-то как оценили?

БАЛЛАРД: Я не осмелился спросить их, на самом деле. Но я предполагаю, что они могли бы отправить мои ответы в Институт психиатрии, и, в один прекрасный день, на пороге появились бы пара человек в белых халатах… (смеётся)

РЕВЕЛЛ: Подтвердив таким образом мнение того человека, который, прочитав “Крушение”, заявил, что вы – человек с серьёзнейшим расстройством, которому не поможет и психиатр.

БАЛЛАРД: Да, это было в Reader’s Report, слова жены психиатра: «Автору этой книги не поможет и психиатр» – что для меня означало абсолютный творческий успех! Если психиатр говорит, что «вам не поможет и психиатр» – в общем-то, это лучший комплимент, который может быть! Выходит, вы достигли свободы – абсолютной свободы.

РЕВЕЛЛ: А насколько широки физические возможности восприятия иными способами? Вещи, о которых вы пишете – символические, метафорические и т.д. Как вы считаете, возможен ли актуальный физический базис для изменений в человеке, так, чтобы он начал воспринимать своё существование абсолютно новым способом, и не просто таким способом, который обычно считается “безумием” или “галлюцинацией”?

БАЛЛАРД: Я думаю, понемногу это уже началось, не так ли? Кинокамера и телевизор позволяют нам воспринимать, скажем, замедленное движение. Концепция какого-то иного времени, кроме реального, никогда не возникала ни у кого до появления первых кинофильмов в замедленном движении, и это радикально изменило восприятие природы времени людьми …

И чтобы прийти к этому, вполне можно обойтись без галлюциногенных препаратов. Многие, кто читал “Хрустальный мир”, думали, что я написал его после употребления LSD, но на самом деле я написал его до того, как попробовал LSD. (Там рассказывается о кристаллизующихся лесах Африки). Моё воображение не испытывало трудностей… дорога воображения вела прямо к некому райскому видению, и гораздо менее болезненным способом, чем может оказаться путь с помощью LSD, я бы сказал. Я думаю, что воображение способно придумать почти что угодно – я не вижу вообще никаких ограничений для этого. Я думаю, оно способно жить – и оно живёт – в беспредельной вселенной. Нужно лишь направлять его в правильную сторону.

Во многих моих историях, особенно в паре длинных рассказов о времени из “Мифов о ближайшем будущем”, герои ищут мир, находящийся, в известном смысле, за пределами времени. С их восприятием событий происходят определённые хроно-эстетические трансформации. В рассказе “Новости с Солнца” главный герой оказывается в одновременной вселенной: парень и его подруга, из Аризоны или Нью-Мексико или откуда-то ещё, отправляются в солнечный город в духе Паоло Солери, и живут там. И они попадают в мир одновременности, где время перестаёт существовать. Поскольку нормальная речь, очевидно, не может использоваться, они разрабатывают новый язык, подходящий одновременности. Они используют язык, напоминающий детский лепет, и я предполагаю, что этот лепет новорождённого есть, вероятно, их попытка использовать язык, являющийся нашим предковым языком – языком, который мы не можем использовать в нашем континууме с преобладанием времени. И что он может оказаться истинным языком, на котором мы все можем говорить, ну и так далее.

Подобные виды смещения восприятия очень важны, поскольку они служат указателями на более плодотворные сферы, которые можно конструировать исходя из творческого материала. Я не пытаюсь сказать что-то очень глубокое: тут нет ничего нового. Когда ребёнок подбирает кусок потрескавшегося стекла и смотрит сквозь него на знакомую реальность, всё становится иным, всё приобретает ореол вокруг себя. Всё в этой комнате можно трансформировать с помощью куска потрескавшегося стекла: всё может превратиться в радужную версию себя.

И вот такая трансформация реальности взывает к магии, присущей каждому живому объекту. Каждый камень в моём саду по-своему таинственен – даже более, чем вот эта машина [указывает на магнитофон]. Сам факт его уникального существования в пространстве и времени есть бесконечное чудо. Часть работы воображения – напоминать нам о чудесном…

РЕВЕЛЛ: В западном мире, мы всегда были одержимы макроскопичностью. Взять, например, симметрию французского сада…

БАЛЛАРД: И я всегда, по какой-то причине, находил кошмарными эти французские сады. Можно предположить, что вся эта крайняя степень формальности оказывается полной противоположностью безумию. Эти сады были, очевидно, спроектированы для закрепления самого формального, рационального и здравомыслящего общества, что когда-либо существовало в Век Разума. Почему они немедленно наполняют меня идеями психоза, я не знаю.

Вы когда-нибудь были в Мэддингли Холле близ Кембриджа? Это большой елизаветинский особняк, и пару лет назад кто-то из друзей взял меня туда. За этим большим домом, который используется для конференций, академических собраний и так далее, повсюду были уведомления, призывающие соблюдать тишину. Мы входили в этот большой, очень формальный французский сад, где красиво шелестят страницами, и эти большие зелёные скульптуры повсюду: очень жесткие, прямоугольные, прямолинейные диаграммы, похожие на проходы, на земле. Глубокая замкнутость, полная тишина. Я едва не сошёл с ума…

РЕВЕЛЛ: С приходом компьютерных технологий, всё, кажется, становится бинаризованным, так что у нас теперь есть миллион взаимосвязей на одном кремниевом чипе, и это меняет наш дискурс, наш способ отношения друг к другу и так далее. Я не могу по-настоящему понять, как это на нас влияет, кроме как в плохом смысле – всё, кажется, упрощается, кодифицируется, становится рациональным и функциональным. С другой стороны, я предполагаю, что если мы сможем это контролировать, то технология даст нам шанс на что-то иное…

БАЛЛАРД: Я думаю, сейчас проблема как раз в этом: мы должны заполучить это в наши руки. Я думаю, люди находятся на пороге… Те люди, кто поставляет кино и ТВ и так далее, обладают, по большей части, тотальным контролем над очень многим. Я вовсе не исхожу из параноидального взгляда на это: мы просто понимаем, что для среднего человека крайне трудно создать фильм. Он может сделать домашний фильм, но шансы, что он создаст нечто столь же совершенное, что ожидает, основываясь на своём опыте посещения кинотеатров – будем честны, для рядового человека такие шансы равны нулю. Он никогда не перейдёт на уровень выше, чем домашнее кино.

Я имею в виду, технологии сейчас намного более продвинуты. Вы можете купить систему домашнего ТВ, камеры, устройства для редактирования и так далее, благодаря которым обычному человеку, не обладающему какими-либо навыками, будет рукой подать до телепрограмм, которые он привык смотреть. Но обычный человек с его домашней кинокамерой не может надеяться на то, что создаст нечто вроде “Унесённых ветром” – это совершенно другой масштаб.

У большинства людей до сих пор нет в руках таких технологий. Видео как-то приближает к этому. Я жду – придёт время, и людям надоест брать фильмы в прокате (поставки фильмов должны бы уже закончиться) и они осознают, что они должны сами снимать фильмы. Трансформация дома в телестудию это нечто, что, мне кажется, уже началось. Люди начинают думать о своих домах совсем иначе, чем, скажем, 20, 30 или 40 лет назад.

В моём детстве – во времена моих родителей, к примеру – люди их поколения (и моего заодно) думали о доме как о статичной сущности: вы обставляли его так, как вам нравится, и оставляли на 30 лет. В то время, как сейчас многие люди постоянно изменяют свои дома. Покойная жена моего агента (она жила на Регентс Сквер рядом с Кингс Кросс) была весьма беспокойного типа, и любила передвигать кухню: каждые шесть месяцев она переносила её с одного этажа на другой! Она могла бы реорганизовывать дом на постоянной основе.

Мой шурин – архитектор, в чью практику входит много переделок в домах. И он регулярно сносит кухню стоимостью в 3000 или 4000 фунтов – прекрасную кухню, – и чисто по стилистическим причинам ставит другую. И, вероятно, по причинам не только стилистическим – но и психологическим тоже…

Люди теперь декорируют свои дома с учётом психологических ценностей, которые не были заметны 30 или 40 лет назад. Когда всё это свяжется с домашними телесистемами, камерами, устройствами для редактирования и так далее – я думаю, люди начнут понимать, что они сами по себе являются главной темой – лучшей темой – и начнут исследовать самих себя. Даже их самые унылые действия, вроде бритья или приготовления яичницы, можно будет видеть по ТВ…

РЕВЕЛЛ: Если только они не будут показывать эти кассеты на фестивалях авангардных фильмов…

БАЛЛАРД: Я бы организовал Фестиваль Домашних Фильмов! Это было бы прекрасно – тысячи таких штук, все эти дети, бегающие по лужайкам… Можно было бы найти странного гения, Феллини или Годара домашнего кино, живущего в каком-то пригороде… Я уверен, что так и будет.

Я думаю, что процесс исследования повседневного домашнего пространства и времени (примеры чего есть на картинах гиперреалистов) ожидает разворот. Я уверен, что всё направится внутрь: мы возвращаемся назад. За четыре столетия после Возрождения, индустриальная революция колонизировала внешний мир, наполнив его огромным спектром машин и технологических ухищрений. Я думаю, человечество теперь отступит назад, внутрь собственного черепа. Поворот вовнутрь вот-вот произойдёт, и мне кажется, что телевизор окажется в самом его сердце. Используя современную электронику, домашние кинокамеры и тому подобное, можно начать уход в собственное воображение. Я приветствую это…

РЕВЕЛЛ: Я читал книгу о шуме в обществе. Автор говорил, что в 18‑м веке у вас была классическая музыка в огромном зале. В 20‑м веке это сменилось индустрией звукозаписи, где одна поп-звезда становится неким зеркальным образом для миллионов людей – а потом все обзавелись несколькими синтезаторами и стали делать собственную музыку.

Мы подвергали сомнению идею, что каждый создаёт свою музыку – не есть ли это просто продолжение того, что в марксистской литературе называют “буржуазной приватизацией мысли”. Марксисты думали о революции, пытаясь найти то, что называли коллективной (или рабочей, или обывательской) культурой.

БАЛЛАРД: Возможно, главный движитель революции, даже в рамках марксистской интерпретации, появится на основе не экономики, а эстетики. Это звучит надуманно и причудливо, но эстетические предпочтения, практикуемые миллионами людей, создающих домашние видео о том, как они бреются и готовят яичницу под, скажем, определённую фоновую музыку, станут метафорой радикальных изменений такого типа, который не мог быть привнесён простым столкновением экономических сил, как это было в прошлом.

Революции в эстетическом восприятии могут оказаться единственным способом, который принесёт в будущем радикальные изменения. Экономические системы мира сейчас замкнуты в одну огромную объединённую мировую банковскую систему, контролируемую правительствами, сидящими на спине этого колоссального слона, пытаясь повернуть его то в одну сторону, то в другую. Мировые экономические системы столь взаимосвязаны, что никакие радикальные, революционные изменения там возникнуть уже не могут, в отличие от прошлого. И может быть, лишь от эстетических перемен того или иного типа можно ожидать радикального сдвига в сознании людей.

Кто-нибудь вашего возраста не помнит, на что была похожа Англия в 50‑е; и не может знать, сколь утомительной была английская жизнь в 40‑е, когда я оказался здесь. Несмотря на три года, только что проведённые в японском лагере, я был шокирован британским обществом – тем, насколько оно было тесным, ограниченным и зажатым, насколько глубоко было укоренено в своей классовой системе, со всей этой показной ностальгией по имперскому прошлому, и заигрыванием с традициями, давным-давно утратившими всякий смысл.

В середине 60‑х, благодаря взрыву поп-музыки (The Beatles и прочим), начались перемены. Подливали масла в огонь и Штаты – война во Вьетнаме, космическая программа, убийство Кеннеди и прочее – но сюда они пришли с новым поколением. Здесь перемены принесла именно эстетическая революция. Через пять лет классовой системы, казалось, не стало, никто и слова такого не использовал.

Я знаю, что это банальный пример, но я помню, как в 1970 году, впервые за пять или шесть лет, я услышал, как кто-то в интервью по радио использовал слова “рабочий класс”. Что было бы немыслимо, скажем, в 1967 или 1968 году. Немыслимо. Я подумал, «О господи, да это же похоронный звон по переменам. Они заканчиваются». Так и случилось, и вот мы вернулись к тому же закрытому, ограниченному, классово-сознающему маленькому обществу, но такому, которое – в сравнении с обществом 40‑х и 50‑х – имеет преимущества рационально функционирующего общества потребления, что придаёт ему немного стиля и лёгкости. Я имею в виду, что супермаркетов не было ни в поздние 40‑е, ни в 50‑е. Или отдых по путёвке – вы не могли просто отправиться в аэропорт и улететь в Бенидорм на пару недель, чтобы валяться на солнце, или арендовать машину – такую, чтобы работала, во всяком случае. По крайней мере, сейчас у нас всё это есть, но стены, конечно, опять закрылись.

И опять же – я говорю это спустя две недели после здешних выборов – я не думаю, что радикальные изменения, необходимые для трансформации этой страны, вообще могут прийти из политической области. Я думаю, это может прийти лишь из области искусства – некий сейсмический сдвиг в эстетическом восприятии, того типа, что мы видели в середине 60‑х, когда эта страна стремилась к лучшему. И не было никаких вопросов – освобождение, пусть ненадолго…

60‑е подошли к концу где-то в 1971 году, с выборами правительства Хита (правительства тори). Мы не были в то время в состоянии радикального экономического упадка; страна процветала. Нефтяной кризис пришёл чуть позже, в 73 или 74 году. Я думаю, дело было просто в том, что молодёжная культура спела все свои песни, и было не к чему больше обратиться.

Я не думаю, что радикальные изменения могут происходить из политических средств. Я думаю, они могут возникнуть лишь из внутренности черепа – с помощью творческих средств, каким бы ни был конкретный способ…

Перевод Ibsorath

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: