Дойчер и Клемперер о языках Холокоста и тоталитаризма

Зургхтапре каннибалов (о языках боли и Глоатре – языке Les Légions Noires)

Вдогонку к тексту Лукоянова про Глоатре – перечитаем один из наших давних текстов.

Вопрос «влияет ли язык человека на его мышление?» волновал человечество с древнейших времён, как и вопросы «как именно влияет мышление на язык?» и «может ли язык адекватно описывать реальность?». И если с последним вопросом всё довольно неопределённо, то с первыми двумя пытливые исследователи постепенно разделываются.

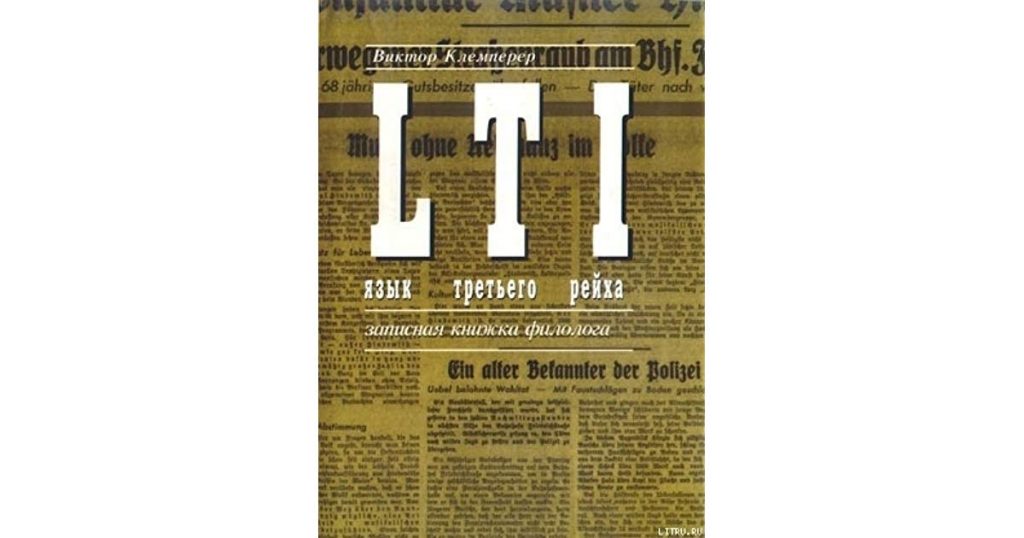

В контексте наших окологностических локал-мемов язык зачастую объявляется семантическим вирусом, или как минимум ненадёжным указателем, который может стать (сам по себе или в результате злонамеренных действий) суровым тюремщиком: наиболее наглядную картину подобного вывел ещё Оруэлл в своём «1984». Именно на оруэлловский «речекряк» похож нацистский LTI (Lingua Tertii Imperii – Язык Третьей империи), изученный изнутри еврейским филологом Виктором Клемперером и скрупулёзно (и довольно уныло) проанализированный затем в книге «LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога».

(Анти)утопичная мысль о том, что изменяя язык, можно изменить и мышление говорящих на нём людей, довольно популярна в современном мире. Однако не можем не привести цитату из книги «Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе» еврейского лингвиста Гая Дойчера, в котором он критикует подобные взгляды (попутно немного зацепляя аналитических философов):

До сих пор самым знаменитым высказыванием Ницше, которого у него на самом деле нет, было такое: «Нам пришлось бы перестать думать, если бы мы отказались делать это в тюрьме языка». На самом деле он сказал вот что: «Мы перестаём мыслить, как только отказываемся подчинять себя при этом принудительным формам языка». Но неправильный перевод на английский превратился в крылатую фразу, и так уж вышло, что она точно обобщает всё, что есть неправильного в лингвистической относительности. Ибо есть один вредоносный как ртуть софизм, который повторяется во всех приводимых аргументах. Это предположение, что язык, на котором нам случилось заговорить, – это тюрьма, ограничивающая круг понятий, которые мы способны воспринять. Будь то утверждение, что отсутствие системы времён глаголов мешает носителям сознавать время, или выдумка, что, когда глагол и объект сливаются вместе, носители языка не понимают разницы между действием и вещью. Объединяет все эти предметы разногласий допущение столь же простое, сколь и ложное, а именно: «Границы моего языка означают границы моего мира»: носитель языка способен воспринимать лишь те понятия, которые выражены в языке, и различать лишь то, что различает его грамматика.

Уму непостижимо, что такая смехотворная идея могла так широко распространиться, учитывая, что столько свидетельств противного вопиют прямо в лицо, стоит только взглянуть. Неужто тёмный народ, никогда не слыхавший о Schadenfreude, сочтёт сложным понять «удовольствие от чужого горя»? И наоборот, неужели немцы, язык которых использует одно слово для «когда» и «если» (wenn), не смогут понять разницы между тем, что может произойти при определённых условиях, и тем, что случится непременно? А древние вавилоняне, которые использовали одно и то же слово «арнум» для преступления и наказания, – они что, не понимали разницы? Если так, зачем они писали тысячи юридических документов, устанавливали законы и вели протоколы, чтобы точно определить, какое наказание следует за какое преступление?

Список примеров можно легко продолжить. Семитские языки требуют разных форм глагола для мужского и женского родов («ты ешь» будет звучать по-разному применительно к женщине и мужчине), в то время как английский не делает гендерных различий в глаголах. Джордж Стайнер делает из этого вывод, что «целая антропология полового равенства подразумевается в том факте, что наши глаголы, в отличие от семитских языков, не указывают на пол собеседника». Да ну? Есть такие языки, настолько свободные от сексуальных предрассудков, что не делают гендерных различий для местоимений, так что даже «он» и «она» объединились в единое однополое гибкое сращение. Какие же это языки? Назовем для примера турецкий, индонезийский и узбекский – не сказать, что это языки обществ, известных своей «антропологией полового равенства».

Конечно, никакой список таких ляпов не будет полным без романа Джорджа Оруэлла «1984», где правители так верят в силу языка, что полагают, будто политическое инакомыслие можно полностью устранить, если только убрать из словаря все вольнодумные слова. «В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов». Но зачем на этом останавливаться? Почему не упразднить слово «жадность» для быстрого улучшения мировой экономики или ликвидировать слово «боль» и сэкономить миллиарды на парацетамоле? Или отправить в помойку слово «смерть» – в качестве моментального рецепта всеобщего бессмертия?

Как я писал выше, моей целью было убедить вас, что в идее, будто наш родной язык может влиять на наше мышление и восприятие, всё-таки может быть некое разумное зерно. Эта цель теперь больше напоминает миссию камикадзе. Будущее лингвистической относительности, конечно, теперь не слишком обнадёживает, но хорошая новость состоит в том, что, достигнув интеллектуального дна, дальше дела могут пойти только в гору. И в самом деле, несостоятельность уорфизма благотворно сказалась на прогрессе науки. Своим ужасающим примером он наглядно показал две принципиальные ошибки, которых должна избегать всякая сколько-нибудь разумная теория о влиянии языка на мышление. Во-первых, приверженность Уорфа фантазиям, не подкреплённым фактами, научила нас, что любое заявленное влияние языка на рассудок его носителей должно быть наглядно продемонстрировано, а не только придумано.

Нельзя просто сказать: «Язык Х делает то-то и то-то иначе, нежели язык Y, и вследствие этого носители Х должны думать не так, как носители Y». Если есть причины полагать, что носители Х думают не так, как носители Y, это должно быть доказано эмпирически. На самом деле даже этого недостаточно: продемонстрировав различия в способах мышления, неплохо бы затем убедиться, что именно язык создал эти различия, а не иные факторы культуры и среды.

Второй важный урок из ошибок уорфизма – тот, что мы должны сбежать из тюрьмы языка. Или, скорее, мы должны сбежать от иллюзии, что язык – это место заключения для мыслей, что он ограничивает способность своих носителей логически рассуждать и препятствует им в понимании идей, которые в ходу у носителей других языков. Конечно, когда я говорю, что язык не препятствует своим носителям воспринимать любые понятия, я не имею в виду, что можно говорить о чём угодно на любом языке в его нынешнем состоянии. Попытайтесь перевести руководство по использованию посудомоечной машины на язык новогвинейского горного племени, и вы довольно быстро зайдёте в тупик, потому что у них нет слов для вилок, тарелок, стаканов, кнопок, мыла, программ мойки и полоскания или загорающихся индикаторов ошибки.

Но вовсе не глубинная природа языка препятствует папуасам воспринимать такие понятия; дело просто в том, что они незнакомы с соответствующими культурными артефактами. За достаточное время вы довольно хорошо смогли бы объяснить им всё это на их родном языке.

Правда, попытавшись перевести на наш папуасский язык введение в метафизику, или в алгебраическую топологию, или, раз уж зашла речь, многие пассажи из Нового Завета, вы вряд ли преуспеете, потому что у вас не будет слов, соответствующих большинству требуемых абстрактных понятий. Вы, однако, можете создать словарь для таких понятий в любом языке, заимствуя их или расширяя значение существующих слов до абстрактных смыслов. (В европейских языках применяются обе стратегии.) Эти смелые заявления о теоретической возможности выражения сложных идей на любом языке – вовсе не принятие желаемого за действительное; они несчётное число раз были подтверждены на практике. Правда, этот эксперимент проводился в основном не с инструкцией к посудомоечной машине или учебниками метафизики, зато он очень часто проводился с Новым Заветом, который содержит богословские и философские идеи на чрезвычайно высоком уровне абстракции.И если вас всё ещё искушает теория, что запас готовых понятий в нашем родном языке определяет понятия, которые мы можем усвоить, то просто спросите себя – если теория верна, как вообще можно усвоить что-то новое? Возьмите такой пример: если вы не профессиональный лингвист, слово «фактивность», вероятно, не входит в ваш словарь. Но значит ли это, что ваш родной язык (скажем, обычный английский) не даёт вам понять разницу между фактивными и нефактивными глаголами? Давайте посмотрим. Глаголы «понимать» и «знать», например, называются фактивными, потому что если вы скажете что-то вроде «Алиса поняла, что её друзья ушли», то вы имеете в виду, что Алиса осознала истинный факт. (Поэтому будет очень странно сказать: «Алиса поняла, что её друзья ушли, но на самом деле они не ушли».) С другой стороны, нефактивные глаголы, такие как «допускать», не имеют в виду истинный факт. Когда вы говорите: «Алиса допускала, что её друзья ушли», вы можете с одинаковой естественностью продолжить «так оно и было» и «но на самом деле они не ушли». И вот, пожалуйста: я только что объяснил вам новое и весьма абстрактное понятие – фактивность, которое до этого не входило в ваш язык. И сильно ли вам помешал ваш родной язык?

Поскольку ничто не свидетельствует, что какой-либо язык запрещает своим носителям думать что бы то ни было (как признавал ещё Гумбольдт двести лет назад), влияние родного языка нельзя найти в том, что разные языки позволяют думать их носителю. Но где тогда его искать? Гумбольдт продолжил в довольно туманных выражениях, что языки тем не менее отличаются в том, что именно «поощряют и стимулируют делать через свою внутреннюю силу». Он, похоже, мыслил в правильном направлении, но явственно старался ограничить свою мысль и так и не выбрался за пределы метафор.

Можем ли мы превратить его туманные образы во что-то более ясное? Я уверен, что да. Но чтобы это сделать, нам надо оставить так называемую гипотезу Сепира – Уорфа, допущение, что языки ограничивают способность их носителей выражать или усваивать понятия, и обратиться вместо неё к фундаментальному открытию, которое можно назвать принципом Боаса – Якобсона.

Впрочем, далее по тексту книги (которую всячески рекомендуем) Дойчер отмечает, что язык МОЖЕТ влиять на мышление и поведение, но выражается это не в ограничении свободы высказывания, а в предписанных языком степенях подробности изложения и тематики его.

Видимо, исследования языка не чужды были и Пелевину, когда он писал один из своих опусов: там теория модификации языка, влияющего на мышление, (с которой полемизирует Дойчер) сатирически подавалась в модернизированном виде.

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: