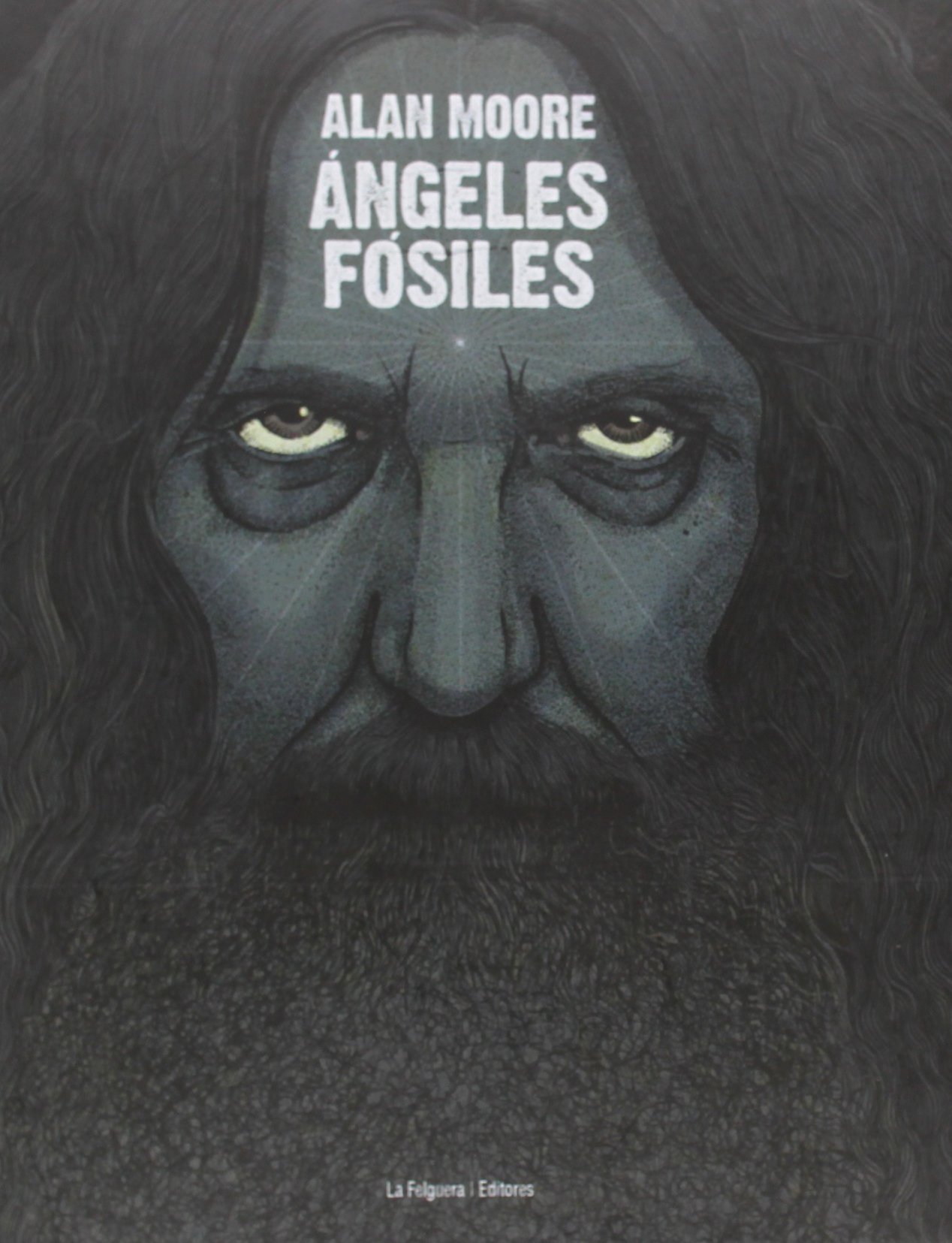

«Ископаемые ангелы» Алана Мура (перевод Натальи Гриценко)

От редакции. Программное и, естественно, неоднозначное эссе Алана Мура «Ángeles Fósiles» о месте магии в современном мире, которое мы ранее публиковали в переводе проекта Library of Dos, так приглянулось конфидентам, что некоторое время назад мы разжились альтернативным переводом. За новое осмысление многоэтажных метафор нортгемптонского колдуна благодарим Наталью Гриценко.

Рассмотрим же мир магии. Распространение оккультных орденов, которые, если не пытаются опровергнуть истории происхождения друг друга, либо заморожены в ритуальной рутине, игре в «Айвасс говорит», либо затерялись в скоплении ченнелингового спама а‑ля “Подземелья и драконы”, картируя некую нефальсифицируемую и, следовательно, совершенно бесполезную новую вселенную, прежде чем продемонстрировать, что они хотя бы на величину накрашенного чёрным лаком ногтя разбираются в старой. Неуверенно-причудливые сообщения от сущностей, страдающих синдромом Туретта, от глоссолалий хоррор-студии Hammer. Нерабочие чаши для скраинга, каким-то образом улавливающие трейлеры с научно-фантастического канала. Слишком много тайных вождей и, если уж на то пошло, слишком много тайных индейцев.

Кроме этого, по ту сторону скрипучих врат знаменитых обществ – дряхлых пятидесятилетних варьете, где начинают с планов на небесные дворцы, но неизбежно заканчивают Мотелем Бейтс, – снаружи простирается чернь. Духовные цыгане. Бессвязный рёв нашей родной герметической толпы: фанатов Акаши, самозваных виккан, Храма Психических Сорока С Чем-То, выстраивающихся в очередь с детьми к новейшей франшизной волшебной стране, королевству необратимо хоббитнутых. Поттерсвилю.

Как именно это свидетельствует об Эоне Гора, эоне чего-либо помимо ещё большего скиннеровского потребительства, разбойной госсистемы и беспрестанного материализма? Является ли почти повсеместное рефлекторное согласие с консервативными идеалами истинным знамением безудержной Телемы? Очнётся ли Ктулху, скажем, в обозримом будущем, или же варварские ругательства из кромешной тьмы принадлежат иллюминатам, пытающимся с фонариком отыскать собственные жопы? Достиг ли современный западный оккультизм чего-либо значительного за пределами спиритических сеансов? Приносит ли магия человечеству какую-то определимую пользу, помимо возможности принарядиться? Тантрические шлюхи и викарии на тематических телемических вечерах. Пентаграммы в глазах. “Сегодня, Мэттью, я буду Логосом Эона”. Предъявила ли магия оправдывающую её существование цель, как оправдывают свою искусство, наука или сельское хозяйство? Короче говоря, имеет ли кто-то хоть малейшее понятие о том, что мы вообще делаем, или, точнее, почему мы это делаем?

Разумеется, магия не всегда была настолько с виду оторванной от непосредственной человеческой деятельности. Её палеолитические истоки в шаманизме, безусловно, представляли собой единственный доступный тогда людям способ посредничества с чрезвычайно враждебной вселенной, которую мы ещё мало понимали или контролировали. В таких условиях легко считать магию изначальным отображением универсальной реальности, мировоззрением, включающим в себя все прочие звенья нашего существования: охоту, деторождение и освоение основ наскальной живописи. Наукой обо всём, чья важность для обычных забот млекопитающих очевидна и неоспорима.

Эта роль эдакой всеохватывающей “натурфилософии” возымела силу в период восхода классической цивилизации и всё ещё была заметна, хоть и менее явно, в XVI веке, когда оккультные и мирские науки были не настолько разделены, как сегодня. Например, было бы удивительно, если бы Джон Ди не позволил своим познаниям в астрологии обогатить его неоценимый вклад в искусство навигации, и наоборот. Только когда век разума постепенно ограничил нашу веру и, стало быть, контакт с богами, оказывавшими поддержку нашим предкам, наше новоиспечённое рациональное чувство признало сверхъестественное всего лишь рудиментом человеческого тела, отжившим и, вероятно, неисправным, подлежащим скорейшей ампутации.

Наука, переросшая магию, — одарённый и пробивной отпрыск, её самое практичное и потому рентабельное применение — довольно скоро решила, что ритуальное и символическое барахло родительской алхимической культуры — излишество, помеха и позор. Кичась своим новым белым лабораторным халатом с шариковыми ручками на груди словно медалями, наука начала стыдиться, что друзья (история, география, физическое воспитание) застукают её во время покупок с мамочкой, со всем её бормотанием и чтением нараспев. Её третьим соском. Лучше изгнать её на какую-нибудь охраняемую территорию, в какую-нибудь «Скалу Фрэгглов» для устаревших и истощённых парадигм.

Образовавшийся в результате раскол в человеческой семье идей кажется бесповоротным: две части того, что некогда было одним организмом, одной всеобъемлющей «наукой обо всём», стали двумя разными способами видения, очевидно едко и злобно противостоящими друг другу. Наука в процессе этого язвительного развода, можно сказать, потеряла связь с этической составляющей, с моральными основами, не позволяющими ей плодить монстров. Магия же утратила всякую очевидную полезность и назначение, как это происходит со многими родителями, когда вырастают и уходят их дети. Чем заполнить пустоту? Ответ — говорим мы о магии или о земных мамах и папах, тоскующих над пустыми гнёздами, — будет, со всей вероятностью, «ритуалом и ностальгией».

Магическое возрождение девятнадцатого века с его ретроспективной и преимущественно романтической природой, кажется, было в избытке благословлено обоими этими факторами. В то время как сложно переоценить вклад в магическую область, скажем, Элифаса Леви или разнообразных магов Золотой Зари, трудно также и спорить с тем, что этот вклад был преимущественно синтетическим, поскольку они жаждали смастерить синтез ранее существующего знания и закрепить разношёрстные мудрости древних.

Мы не преуменьшим этот значимый вклад, отметив, что магии тех десятилетий не хватало целесообразной непосредственности, напора первооткрывателей, характеризующего, например, работу Ди и Келли. Благодаря их развитию енохианской системы позднюю магию Возрождения можно назвать чрезвычайно творческой, экспериментальной и передовой. По сравнению с ней, оккультисты девятнадцатого века будто бы задвинули магию в легендарное прошедшее время, сделали из неё огороженный музейный экспонат, архив, где они являются единственными смотрителями.

Все эти мантии и убранства с их запашком сборища исторической реконструкции, серафимского Общества запечатанного узла, только с немного менее нелепой на вид экипировкой. С другой стороны — ужасающе правые ценности и аналогичное количество запуганных и арестованных. Ритуалы пафосных магических орденов и смертоносные пьяные избиения трибьют-групп Кромвеля похожи также возникающей у них при противостоянии мрачному и безжалостному катку индустриальной действительности едкостью. Прекрасно раскрашенные жезлы, до безумия аутентичные копья, выставленные против суровой поступи дымовых труб. Сколькое из этого можно точно описать как компенсаторные фантазии века машин? Ролевые игры, только подчёркивающие тот жестокий факт, что эта деятельность современным человечеством больше не востребована. Тоскливое воссоздание импотентом давно минувших эротических мгновений.

Ещё одно явное различие между магами шестнадцатого и девятнадцатого веков заключается в их отношении к художественной литературе своего времени. Братство ранней Золотой Зари больше, чем чем-либо ещё, вдохновлялось чистой романтикой магии: С. Л. МакГрегора Мазерса в ремесло привлекло желание прожить феерию Бульвера-Литтона “Занони”. Утверждают, что он призывал Мойну обращаться к нему “Зан”. С другой стороны, Вудфорд и Уэсткотт, которым не терпелось попасть в орден, имевший даже больше атрибутики, чем розенкрейцерское масонство, каким-то образом обзавелись связями в мифических (буквально) кругах Geltische Dammerung, что означало нечто вроде “золотого чаепития”. Свои дипломы они получили из Нарнии, прямо через заднюю стенку шкафа. Или Алекс Кроули, надоедливо пытавшийся убедить своих школьных корешей называть его Шеллиевским Аластором, словно какой-нибудь застенчивый гот Дэйв из Ноттингема, настаивающий на том, что его вампирическое имя — Арман. Или, чуть позже, все эти древние ведьмовские культы, кровные ковены, вырастающие словно дети из драконьих зубов везде, где имелись работы Джеральда Гарднера. Все оккультисты девятнадцатого и начала двадцатого века будто бы хотели быть дядей Аладдина в какой-то нескончаемой пантомиме. Жить мечтой.

В отличие от них, Джон Ди был, пожалуй, более сознательным, чем любой другой человек его эпохи, более сосредоточенным и целеустремлённым. Ему не нужно было искать предшественников в доступной ему литературе или мифологии, потому что он отнюдь не притворялся и не играл в игры. Вместо того, чтобы вдохновляться, он сам послужил вдохновением для великих магических произведений своего времени. «Просперо» Шекспира. «Фауст» Марлоу. Стёбный «Алхимик» Бена Джонсона. Магия Ди была живой и передовой силой, всецело отвечающей своему времени, а не каким-нибудь набитым и вымершим образчиком, сохранившимся разве что в историях и сказках. Ему принадлежала свежая, буйная, целиком написанная в настоящем времени глава современного магического приключения, в то время как оккультисты, пришедшие три века спустя, были старательным приложением, или, возможно, библиографией, добавленной задним числом. Обществом охраны, раскрывающим рот под фонограмму мертвецких ритуалов. Кавер-версиями. Колдовским караоке. Магия, сдавшись или лишившись своей социальной функции, потеряв свой raison d’etre, свой привлекающий зрителя коронный номер, осталась всего лишь с пустым театром и загадочными портьерами. С пыльными корзинами забытых одеяний, реквизитом неизвестного происхождения для снятых со сцены пьес. Не имея определяющей роли, всё больше сомневаясь в собственных побуждениях, магия, кажется, лишилась иного выхода, кроме как упрямо держаться за утверждённый сценарий, хранить каждый чих и жест ныне замороженного и завёрнутого в плёнку бессодержательного спектакля, искусно переупаковав себя для “Английского наследия”.

Насколько же в таком случае досадно, что последующие ордена решили выкристаллизовываться именно вокруг этого момента в истории магии, когда содержание и функциональность были погребены под излишне детализированной ритуальной показухой и хвастовством. Не имея ни очевидно выраженной цели или миссии, ни востребованного товара, оккультист девятнадцатого века вместо этого расточал непомерное количество своего внимания на роскошную обёртку. Мазерс и Уэсткотт, вероятно, неспособные представить себе группу, устроенную не на привычный им по ложе иерархический лад, послушно перенесли все старые масонские реликвии, когда дело дошло до обустройства их новоиспечённого ордена. Все одежды, градусы и утварь. Образ мышления секретного и элитного общества. Кроули, конечно, взял весь этот тяжёлый и дорого выглядящий багаж с собой, когда покинул корабль, чтобы основать свой O.T.O., и все ордена с той поры – даже якобы бунтарские предприятия вроде, скажем, I.O.T – в конце концов усваивали тот же высоковикторианский шаблон. Внешние атрибуты надлежащего драматизма, теории достаточно замысловатые, чтобы отвлечь внимание от того, что злопыхатели могли бы посчитать отсутствием какого бы то ни было практического результата и воздействия на ситуацию.

В четырнадцатом (и, вероятно, последнем?) выпуске уважаемого журнала Джоэла Бироко Kaos была репродукция картины – неожиданно впечатляющей и незабываемо прекрасной работы кисти Марджори Камерон, рыжеволосой дурнушки, соседки Дина Стокуэлла и Денниса Хоппера, предполагаемой Багряной Жены и горячей телемитской штучки. Впрочем, почти такой же интерес, как и сама работа, вызывает её название – «Ископаемый ангел»: противоречивый образ чего-то чудесного, неизъяснимого и эфемерного, соединённого с тем, что по определению мертво, инертно и окаменело. Доступна ли нам здесь какая-то метафора, отрезвляющая и поучительная? Нельзя ли проинтерпретировать все магические ордена с их доктринами и их догмами как неподвижные отвердевшие останки чего-то некогда неосязаемого и полного изящества, живого и изменчивого? Как энергии, порывы и идеи, что скользили от разума к разуму, эволюционировали, пока, наконец, известняковая капель ритуала и повторений не заморозила их на ходу, не остановила навеки на полпути в некоем тянущемся, неоконченном жесте? Окаменелые озарения. Ископаемые ангелы.

Нечто зарождающееся и невесомое, некогда ненадолго спустившись, прыгало, словно камешек, по поверхности нашей культуры, оставляя тончайший, едва заметный оттиск в человеческой глине, след, который мы отливаем в бетоне и перед которым продолжаем с явным удовольствием преклонять колени десятилетия, столетия и тысячелетия спустя. Слово в слово повторите успокаивающие знакомые колыбельные или заклинания, затем тщательно воссоздайте излюбленные старые пьесы, и, возможно, что-нибудь произойдёт, как это было раньше. Наклейте катушку для ниток и фольгу на картонную коробку, чтоб она смутно напоминала радио, и тогда, возможно, придёт Джон Фрум и вернёт вертолёты. Оккультный орден, создавший фетиш из пышных представлений, прошедших или отменённых около полувека назад, восседает словно мисс Хэвишем и задаётся вопросом, подтверждают ли каким-то образом жуки из свадебного торта правоту Liber Al vel Legis.

Опять-таки, всё упомянутое не отрицает вклад, сделанный различными орденами и их работами в магию как область; скорее констатирует, что этот общепризнанно существенный вклад в основном попечительно сохраняет знания и ритуалы прошлого и что изящный синтез разнородных учений является его основным (и, возможно, единственным) достижением. Однако за пределами этого достижения неизменное наследие оккультной культуры девятнадцатого века кажется абсолютно несовместимым с дальнейшими здоровьем, развитием и жизнеспособностью магии, которая как технология уже давно выросла из декоративной поздневикторианской вазы и катастрофически нуждается в пересадке. Весь псевдомасонский инвентарь и подмостки, позаимствованные Уэсткоттом и Мазерсом в основном из-за невозможности представить себе какую-либо иную рабочую внутреннюю структуру, к нашему времени превратились в ограничение и помеху дальнейшему развитию магии. Остаточное шарлатанство, слишком тесные церемониальные ленты, стесняющие любой рост, сужающие любое мышление, ограничивающие способы, которыми мы представляем или можем представить себе магию. Имитирование моделей прошлого, мышление терминами, которые сегодня уже не обязательно применимы – а возможно, никогда таковыми и не были, – кажется, показали современный оккультизм решительно неспособным вообразить другой метод собственной организации, неспособным представить себе какой-либо прогресс, эволюцию, будущее, и это, пожалуй, является верным способом поручиться, что такового у него нет.

Если Золотую Зарю и приводят в качестве эталона, блестящего образца идеального и успешного ордена, то это почти наверняка потому, что в её ряды входило много знаменитых писателей признанных способностей и значения, чьё участие ссудило обществу больше престижа, чем оно когда-либо предложило им взамен. Блестящий Джон Култхарт высказал предположение, что милостивее всего было бы считать Золотую Зарю литературным обществом, где нищие переписчики искали магию, которую в наглядном, живом и рабочем виде нашли бы в собственных работах, если б не были ослеплены блеском всей этой церемониальности, всем этим фантастическим набором. Одним таким автором, который довольно очевидно принёс больше реальной магической ценности миру своим литературным творчеством, чем деятельностью в ложе, был Артур Мэкен. Признавая своё упоение таинственностью и дивом секретных церемоний ордена, Мэкен счёл необходимым добавить, когда писал о Золотой Заре в своей автобиографии “Things Near and Far”, что “жизнеспособного же в секретном ордене, хоть чего-то значительного для разумного существа не было ничего, и даже меньше, чем ничего… это общество как общество было полной нелепостью, озабоченной бесплодными и идиотскими абракадабрами. Они вообще ничего ни о чём не знали и скрывали этот факт впечатляющими ритуалами и звучными формулировками”. Мэкен проницательно отмечает видимую обратную зависимость между подлинным содержанием и хитроумной вычурной формой, характеризующей подобные ордены, — и эта критика настолько же актуальна сегодня, как и тогда, в 1923‑м.

Территорию магии, практически заброшенную со времён Ди и Келли как слишком рискованную, разметили и освоили (когда это было безопасно) оккультные энтузиасты девятнадцатого века, обыватели среднего класса, которые превратили сухой и запущенный дёрн в череду изысканно обустроенных декоративных садов. Смастерили замысловатые декоративные элементы, статуи и пагоды, имитируя какое-то гипертрофированное жреческое прошлое. Пограничные боги среди аккуратных клумб азалий.

Проблема в том, что садовники иногда ссорятся. Споры из-за границ. Вендетта и выселение жильцов, ночные отъезды. Когда-то завидные владения заколочены досками, часто незаконно заселены новыми неблагополучными семьями и новыми заговорщиками. Оставить старую именную табличку, сохранить адрес, но забросить место и позволить земле впасть в плачевное состояние. Личинки на луке Моли, на двадцатидвухлепестковых розах разрастаются вьюнки. К 1990‑м магический ландшафтный парк был неухоженным нагромождением истощённых неплодородных участков с плохим дренажем, с облупившейся краской на квазиегипетских летних домиках, сегодня превратившихся в хижины, где параноидальные вигиланты ближних графств бодрствуют всю ночь, нянча свои ружья в ожидании подростков-вандалов. Больше не производится ничего, стоящего упоминания. Цветы не благоухают и больше не очаровывают. Знаете, тут когда-то были вычурные ламены и енохианские шахматы – и посмотрите теперь! Клочковатые изгороди с гоэтическими топиариями засохли до состояния хвороста, древесина розенкрейцеровской беседки гниёт. Что бы этому месту помогло, так это устроить пожар ради страховки.

Нет, серьёзно. Выжженная земля. Есть много причин её рекомендовать. Представьте себе объятые пламенем мантии и знамёна. При нужном направлении ветра огонь уничтожит даже всё это уродство Разума, Тела и Духа. Конечно, не избежать потерь жизней и достатка, некоторого сопутствующего ущерба в деловом секторе, но это точно будет очень красиво. Балки храмов обрушиваются в брызгах искр. “Брось меня! Спасай зашифрованные манускрипты!” Среди бесчисленных гностических месс, клятв, вызовов и изгнаний как они могли забыть про одно вшивое пожарное учение? Никто точно не знает, как эвакуировать внутренний план, и даже не уверен, сколькие там могли до сих пор оставаться. Наконец возникают душераздирающие истории о личной храбрости. “О‑он вернулся спасти рисунок LAM, мы не смогли его остановить”. После этого — время для оплакивания и психологической помощи. Похороним мёртвых, назначим преемников. Сломаем печать на Гамме Гименея. Окинем горестным взглядом почерневшие акры. Живём одним днём, Господи ты Боже! Высморкаемся и соберёмся. Мы как-нибудь справимся.

Что же дальше? Выжженная земля, конечно, богата нитратами и служит основой для подсечно-огневого земледелия. В обугленной породе — зелёные ростки возрождения. Жизнь беспорядочно бурлит, пробиваясь сквозь чернозём. Мы могли бы вернуть всем этим некогда величественным лужайкам и террасам девственное состояние. Почему бы и нет? Считайте это астральным движением за охрану окружающей среды, возрождением парапсихической зелёной зоны из-под треснутой викторианской оккультной брусчатки, поощрением к увеличению метафизического биоразнообразия. Если принять сложную и самоподдерживающуюся фрактальную структуру джунглей в качестве организационного принципа для магической работы, она окажется ровно столь же жизнеспособной, сколь и сомнительный шахматный порядок плитки на полу ложи; окажется на самом деле значительно более естественной и живой. В конце концов, поток идей, являющийся сущностью и живительным источником магии, в наши дни чаще передаётся тем или иным видом сарафанного радио, нежели в качестве ритуальных секретов, торжественно полученных после долгих лет зубрёжки вместе с аттестатами Хогвартса. Разве с некоторых пор этот режим взаимодействия тропического леса не является, по сути, стандартом практического западного оккультизма? Почему бы открыто не признать это, свалив бульдозером все эти клубные пристройки, не несущие больше никакой пользы, даже декоративной, и не принять логику лиан? Взорвите плотины, выпустите поток, позвольте новой жизни расцвести в умирающей, исчезающей среде.

В оккультной культуре новая жизнь означает новые идеи. Нужно приманить свежевылупившихся и извивающихся, возможно, ядовитых понятийных головастиков, этих пёстрых вредителей в нашу новую духовную экосистему, чтобы она процветала и здравствовала. Давайте привлечём порхающие маленькие идеи, ярко-неоновые, но хрупкие, и питающиеся ими намного более прочные и выносливые большие идеи. Если повезёт, неистовое пожирание добычи привлечёт внимание огромных хищных парадигм, топчущих всех вокруг, сотрясающих землю. Свирепые концепции от самых бактериально-крошечных до поразительно больших и уродливых, вовлечённые в бесконтрольную славную и кровавую борьбу за выживание, в зрелищный дарвинистский пиздец.

Ущербные доктрины оказываются не в состоянии переплюнуть откормленные и зубастые аргументы-убийцы. Догмы-мастодонты, состарившиеся и соскальзывающие по пищевой цепи, сгибаются и обрушиваются под собственным весом, становясь пищей для падальщиков-торгашей реликвиями и местом кладки яиц для жужжащих мух тематических чатов. Меметические трюфели, выросшие из грунта разлагающихся Эонов. Живые откровения проклёвываются в дикой и неухоженной растительности на месте бомбёжки, словно гулявник. Аркадия Пана – похотливая, смертоносная и изобильная. Сверхъестественный отбор. Сильнейшим и самым приспосабливающимся постулатам позволено расти и размножаться, слабые – идут на суши. Конечно же, это хардкорная Телема в действии, как и олицетворение продуктивной и подлинной олдскульной Магии Хаоса, согревающей душу любого танаторианца. С таким мощным применением эволюционного процесса сложно представить себе, чтобы магия в качестве области знания могла принести что-либо кроме пользы.

Прежде всего, приняв менее культурную и благородную среду с яростным и шумным соревнованием, магия всего лишь будет поставлена в условия, свойственные её более социально признанным родственникам – науке и искусству. Выдвиньте новую теорию, объясняющую недостающую массу Вселенной, подайте какую-то сложную концептуальную инсталляцию на премию Тёрнера – и можете не сомневаться, что ваше предложение подвергнется тщательнейшему рассмотрению, по большей части враждебному и происходящему из противоборствующего лагеря. Каждый изгиб мысли, участвующий в построении вашего утверждения, разберут и изучат. Только при отсутствии малейшего изъяна вашу работу признают культурным каноном. Но скорее всего, рано или поздно ваш драгоценный труд, вашу любимую теорию раздробят и расквасят, украсив запачканные стены старых и безжалостных публичных арен. Так и должно быть. Ваши идеи, вероятно, раздавят, как зверька на дороге, но саму область эти постоянные испытания усилят и улучшат. Она совершенствуется и видоизменяется. Если нашей целью на самом деле является продвижение магического мировоззрения (а не продвижение нас в качестве наставников), как может кто-либо выступать против подобного процесса?

Разумеется, если прогресс такого рода не является нашей истинной целью, это возвращает нас к нашим начальным вопросам: что мы на самом деле делаем и зачем мы это делаем? Несомненно, некоторые из нас преследуют цели понимания, но опять же — зачем? Намерены ли мы каким-то образом использовать эту информацию, или же она накапливалась только из любви к искусству, для нашего личного удовлетворения? Возможно, мы хотели казаться мудрее или же придать нашим блёклым личностям нотки тайного знания? Жаждали ли мы статуса, высокого положения, которого легче достичь в сфере вроде оккультизма, где очень кстати не существует измеримых стандартов для оценки нас? Или же мы ориентируемся на кроулианское определение магических искусств как вызывания изменений в соответствии с волей, что означает получение определённой власти над реальностью?

Последнее, навскидку, послужило наиболее популярным на сегодняшний день мотивом. Восход магии хаоса в 1980‑е сосредоточился на массе предвыборных обещаний, и прежде всего – на представлении удобной, практичной и направленной на результат магической системы. Уникальную и крайне индивидуальную модификацию магии сигил Остина Спейра, говорили нам, можно адаптировать для практически универсального применения: она даст простые и надёжные инструменты, с помощью которых кто угодно может мгновенно и легко исполнить свои сокровенные желания. Оставив на потом вопрос «Так ли это?». (и сопутствующий ему «Если да, то почему все её сторонники до сих пор держатся на своих работах в мире, который совершенно точно с каждой неделей отдаляется от чьих-либо сокровенных желаний?”), мы должны, пожалуй, спросить, является ли на самом деле погоня за этим прагматичным причинно-следственным отношением к оккультной работе достойным использованием магии.

Признаться честно, большинство каузального колдовства в практикуемом виде, по видимости, совершается с надеждой получить желаемое изменение наших грубых материальных обстоятельств. На практике оно, скорее всего, выражается в денежных просьбах (даже Ди и Келли не гнушались периодически выуживать у ангелов пятерик), просьбах о неком эмоциональном или сексуальном удовлетворении или же, в некоторых случаях, просьбах наказать тех, кто, по нашему мнению, уязвил нас или оскорбил. В таких случаях – даже при менее циничном сценарии, где целью магии будет, скажем, помочь другу оправиться от болезни, – разве не могли бы мы намного надёжнее и честнее достичь этих целей, просто занявшись этим в небожественной материальной плоскости?

Если, к примеру, нам требуются деньги, почему бы не последовать в этом вопросе верному примеру Остина Спейра (стоящего почти особняком среди магов, так как он, очевидно, считал использование магии для привлечения богатства достойным порицания)? Если хочется денег, почему бы магическим образом не оторвать от стула свою жирную задницу, не выполнить магическим образом разочек в своей сидячей магической жизни какую-то работу и не проверить, не превратятся ли магическим образом через какое-то время запрошенные монеты в банковские счета? Если мы жаждем расположения некоего безответного объекта любви, решение ещё проще: подбросьте ей в Babycham рогипнол, а потом изнасилуйте. В конце концов, это будет не более убого с моральной точки зрения, но по крайней мере, вы не привлекли к этому сверхъестественное, попросив духов подержать её для вас. Или же если кто-то, как вы искренне считаете, заслуживает ужасного возмездия, то отложите малую ключицу Соломона и позвоните прямо Фрэнки-Бритве или Большому Стэну. По сравнению с использованием для чьей-то грязной работы падших ангелов наёмный бандит представляет собой этичное решение (это всё исходя из предположения, что вариант просто прийти в гости к этому парню самостоятельно или даже, знаете ли, пережить это и двигаться дальше неосуществим практически). Даже с приводимым ранее примером о больном друге – просто пойдите его проведать. Поддержите его своим временем, любовью, деньгами или разговором. Господи, да пошлите ему открытку с грустным мультяшным зайчиком! Вам обоим станет лучше. Целенаправленная и каузальная магия слишком часто подразумевает достижение некоего довольно обыденного результата без выполнения ассоциируемой с ним обыденной работы. Мы добьёмся большего, заявив вслед за Кроули, что наши лучшие и честнейшие действия — те, что выполнены “без жажды результата”.

Возможно, к этим фундаментальным ошибкам магическое сообщество (каким бы оно ни было) привело другое знаменитое и вполне благонамеренное изречение Кроули — в котором он поощряет стремиться к “цели религии”, используя “метод науки”. В конце концов, цель религии, если исследовать латинские корни слова religare (общий корень с другими словами, вроде “лигамента” и “лигатуры”), предполагает, что будет лучше, если все будут “связаны одной верой”. Этот порыв благовестничества и обращения при любой попытке применения в реальном мире достигает точки, где объединённые одной связью сталкиваются с объединёнными другой. В этот момент, неизбежно и исторически, обе фракции будут следовать запланированному побуждению связать других своей единственной истинной верой. После этого мы массово уничтожаем католиков, протестантов, гоев, жидов, кафиров и муслимов. А когда это исторически и неизбежно не работает, мы садимся и думаем об этом столетие или два, а после благопристойного перерыва всё повторяем, точно в таком же виде. Цель религии, хоть и несомненно великодушна, отброшена отдачей на милю или две. Мишень, в которую они целились, стоит себе нетронутой – попали только в Ому или Кабул, Хеврон, Газу, Манхэттен, Багдад, Кашмир, Динсгейт и так далее, и так далее, и так далее, во веки веков.

Показательно, что лежащая в этимологической основе религии концепция связывания вместе обнаруживается также в символической связке прутьев — фасции, позже породившей термин “фашизм”. Фашизм, основанный на мистических понятиях вроде крови и volk, правильнее считать религией, а не политическими взглядами, так как политика опирается на некие рациональные причины, пусть даже ошибочные и жестокие. Коллективная идея быть связанными одной верой, одним убеждением, и что в единстве (хоть и неизбежно в однородности) заключается сила, кажется прямо противоположной магии, которая, раз уж на то пошло, является определённо личной и субъективной и касается отдельного человека, обязанности каждого сознательного существа достичь собственного понимания и умиротворения с Богом, вселенной и всем остальным. Так что если говорят, что религия является близким политическим эквивалентом фашизма, нельзя ли тогда сказать, что магия естественнее симпатизирует противоположности фашизма, анархии (производной от an-archon, или “без лидера”)? Что, конечно, возвращает нас к сожжённым храмам, обездоленным и бездомным главам орденов, выжженной земле и естественно-анархическим диким подходом к магии, как предлагалось ранее.

Вторая половина изречения Кроули, в которой он поддерживает научную методологию, тоже не без изъяна, опять-таки, при всей своей благонамеренности. Наука, опирающаяся на материальные результаты, скорее всего и является именно той моделью, которая завела магическое искусство в описанный выше каузальный тупик. Вдобавок к этому, если принять научный путь в качестве процедурного идеала, к которому должны стремиться наши магические труды, не грозит ли это нам принятием материалистического и научного мировоззрения в отношении довольно различных занимающих оккультиста сил? Учёный, работающий, к примеру, с электричеством, будет довольно обоснованно считать электроэнергию нейтрально ценной и бездумной силой, c помощью которой легко управлять больницей, нагреть лава-лампу или поджарить в Техасе чёрного парня с умственным развитием девятилетнего. Магия же, исходя из личного опыта, по своей моральной природе не кажется ни нейтральной, ни бездумной. Напротив, в качестве посредника она выглядит сознательной и деятельно разумной, живой, а не существующей. В отличие от электричества, у неё есть признаки многогранной личности с почти человеческими качествами, например, бесспорным чувством юмора. Что, пожалуй, и к лучшему, учитывая тот радужный парад, который эта область столетиями принимала и терпела. В общем, магия, по-видимому, существует не только для зарядки сигил, являющихся астральными версиями облегчающих труд устройств и приспособлений. В отличие от электричества, считается, что у неё есть собственные намерения.

И даже если не принимать это всё во внимание, есть и другие веские и убедительные причины, по которым считать магию наукой будет ограниченно. Во-первых и наиболее очевидно – она таковой не является. Магия, отказавшись с упадком алхимии от всякого практического и мирского применения, может считаться настоящей наукой не больше, чем, скажем, психоанализ. Как бы Фрейду ни хотелось обратного, как бы он ни сожалел, что Юнг затащил его мнимый научный метод в чёрную извивающуюся грязь оккультизма, – магии и психоанализу по определению не положено место среди других наук. Оба они практически целиком имеют дело с феноменом сознания, который невозможно воспроизвести в лабораторных условиях и который ввиду этого существует вне пределов досягаемости науки, затрагивая исключительно то, что можно оценить, наблюдать и доказать эмпирически. Поскольку само по себе существование сознания невозможно доказать научными способами, наши утверждения о том, что вышеупомянутое сознание терзает зависть к пенису или же демоны клипот, должны навеки оставаться за пределами установленного рационального изучения. Положа руку на сердце надо признать, что магия как наука занимает место где-то рядом с выбором номеров в лотерее с помощью дней рождения близких.

В этом, кажется, вся суть: если магия и является наукой, то уж точно не особо развитой. Где, к примеру, магические эквиваленты Эйнштейновской общей или хотя бы специальной теории относительности, не говоря уже о копенгагенской интерпретации Бора? Если на то пошло, где наши аналоги законов гравитации, термодинамики и всего остального? Эратосфен однажды измерил окружность Земли с помощью геометрии и теней – а когда нам в последний раз удалось что-либо настолько же стройное или полезное? Было ли что-то хотя бы похожее на общую теорию со времён Изумрудной скрижали? Опять-таки, возможно, не последнюю роль сыграла озабоченность магии причиной и следствием. Наши аксиомы находятся в основном на уровне “если сделать А, произойдёт Б”. Если сказать эти слова или произнести эти имена, то нам предстанут определённые видения. Что же касается того, как это получается, – ну так какая разница? Пока есть результат, есть мировоззрение, кого волнует, как такой исход получается? Если некоторое время стучать этими кусочками кремня друг об друга, появится искра и подожжёт вон ту сухую траву. А вы когда-нибудь замечали, что если позаботиться о жертвоприношении свиньи во время затмений, то солнце всегда возвращается? Магия — это в лучшем случае палеолитическая наука. Ей придётся отложить речь для получения Нобелевской премии, пока не побреется.

И к чему, закономерно спросите вы, нас это всё приводит? Отказавшись без оглядки от вековых орденов и традиций и разорвав заявление о намерениях, заявив, что магия не должна быть Религией и не может быть Наукой, не переборщили ли мы с этим подходом на манер нулевого года красных кхмеров, ударив бритвой Оккама по своим же уязвимым местам? Теперь, когда мы снесли разметку и превратили нашу территорию в единообразную дикую местность, подходящий ли это момент, чтобы предложить выбросить и наш компас? Теперь, когда на джунгли опускается ночь, мы решили, что не будем ни миссионерами, ни ботаниками, – но что же мы тогда такое? Добыча? Короткие вопли в кромешной тьме? Если цели и методы науки и религии неизбежно бесперспективны и в конечном счёте только заводят в тупик, какая иная роль может теоретически существовать для магии? И пожалуйста, не говорите, что это что-то слишком сложное, потому что при всех этих чёрных мантиях и жутковатых клятвах мы очень легко пугаемся.

Если то, что мы делаем, некорректно называть наукой или религией, не будет ли вызывающим предложить рассматривать магию как искусство? Или даже Искусство, если пожелаете? Это не столь уж беспрецедентно. Можно даже считать это возвращением к шаманским корням, когда магия содержалась в масках, пантомиме и настенных отметках – пиктограммах, которые дали нам письменность, чтобы письменность в ответ обеспечила нам сознательность. Легко вообразить, что музыка, спектакль, живопись, песня, танец, поэзия и пантомима происходят из шаманского репертуара изменяющих мышление фокусов. Скульптура произошла от кукол-фетишей, Венера Виллендорфская трансформировалась в Генри Мура. Костюмеры и подиумная мода – Эрте и Ив Сен-Лоран – происходят от плясок у костра в мехах, бусах и оленьих рогах, отбрасывающих пугающие и возбуждающие тени. Баронесса Тэтчер во времена своего людоедского премьерства предлагала обществу снова принять “викторианские ценности”, и, кажется, именно эта идея и прижилась в магических братствах. Впрочем, очевидно, что она нас никуда не приведёт. Давайте лучше вместо этого призывать к возвращению к ценностям кроманьонцев: они сильнее и изобретательнее, и волосы у них лучше.

Конечно, не нужно настолько углубляться в заведомо гипотетическую античность в поисках доказательств однозначно близкого родства искусства и магии. От наскальных рисунков пещеры Ласко, через греческие скульптуры и фризы до фламандских мастеров, до Уильяма Блейка, прерафаэлитов, символистов и сюрреалистов – мы всё реже встречаем действительно великих художников (будь то живописцы, писатели или музыканты), не обращавшихся в какой-то момент к оккультному мышлению — с помощью предполагаемого членства в оккультном или масонском ордене, как Моцарт, или же лично выработанных представлений, как Элгар. Опера, несомненно, восходит корнями к алхимии и разработана первопроходцами вроде Монтеверди как вид искусства, включающий в себя все остальные (музыку, слово, театральное представление, костюмы, декорации) и воплощающий алхимические идеи во всеобъемлюще художественной и потому наиболее божественной форме. То же самое с визуальными искусствами: нет нужды обращаться к очевидным примерам оккультного влияния вроде Дюшана, Макса Эрнста или Дали, если есть более неожиданные имена вроде Пикассо (в юности увлёкшегося гашишем и мистицизмом, а позже поглощённого тогдашними оккультными идеями касательно четвёртого измерения) или выверенных квадратов и прямоугольников Мондриана, воплощающих пробуждённые в нём изучением теософии мысли. Кстати, большую часть абстрактной живописи можно возвести к прославленной стороннице Блаватской Анни Безант и публикации её теории, что тонкие эфирные энергии теософских лучей, потоков и вибраций можно изобразить с помощью интуитивных и бесформенных цветных завитков, – идеи, которую охотно подхватило множество художников модной мистической направленности.

В то же время литература настолько органически связана с самой сущностью магии, что их можно фактически считать одним целым. Заговоры и чтение, песни бардов, гримуары, грамматика, магия как “болезнь языка”, по прозорливому описанию Алистера Кроули. Один, Тот и Гермес – боги магии и письма. Магическая терминология, её символизм, изгнания и призывания, почти идентичные поэтическим. В начале было Слово. Коль скоро магия почти целиком является лингвистическим конструктом, нет нужды перечислять оккультные призвания многих литераторов. В писательстве, как в живописи или в музыке, глубокая сокровенная связь с миром магии очевидна, наглядна и кажется абсолютно естественной. Безусловно, искусства всегда относились к магии более чутко и уважительно, чем наука (которая традиционно пыталась доказать шарлатанство или заблуждение оккультистов) и религия (традиционно пытавшаяся доказать их воспламеняемость). Поддерживая социальный статус и широко распространённое уважение к церкви или лаборатории, искусство как область не исключает, но и не руководствуется враждебной магии доктриной, чего нельзя сказать о двух других показателях культурного прогресса человечества. В конце концов, магия в относительно недавние времена произвела на свет всего нескольких великих теологов и ещё меньшее количество учёных, но при этом множество вдохновлённых и вдохновляющих художников, поэтов и музыкантов. Может, нам стоит заниматься тем, в чём, как мы знаем, мы хороши?

Преимущества восприятия магии как искусства кажутся существенными уже с первого взгляда. Во-первых, здесь нет сложившихся и укоренившихся интересов, способных вызывать возражения по поводу включения магии в канон, даже если они заключаются в возражениях в первую очередь, что маловероятно. Заведомо далеко от случаев науки и религии, которые по самой своей природе практически обязаны убедиться, что они осудили и высмеяли магию, выбросили её на обочину и оставили ржаветь на свалке истории рядом с плоской Землёй, памятью воды и флогистоном. Искусство как категория представляет собой плодородную и гостеприимную среду, в которой энергию магии можно направить на её рост и развитие как области, а не на тщетную борьбу за одобрение или бесполезную трату времени на повторения ритуалов прошлого столетия. Ещё одно преимущество, конечно, заключается в нуминозности искусства, отсутствии жёсткого определения и, следовательно, наличии гибкости. Вопросы “что мы вообще делаем и почему”, вопросы “метода” и “цели” предстают в ином свете, когда дело касается искусства. Единственной целью искусства должно быть доступное выражение разума, сердца и души человека в их бесконечных вариациях и, стало быть, углубление художественного понимания вселенной человеческой культурой, движение к свету. Метод — любой, который мы способны хоть отдалённо себе вообразить. Эти параметры цели и способа, разумеется, достаточно пластичны, чтобы позволить вовлечение наиболее радикальных или же наиболее консервативных магических идей. Живой и прогрессивный оккультизм, превосходно выраженный, без надобности объясняться или оправдываться. Каждая мысль, каждая линия, каждое изображение утончённо выполнены с единственной целью — стать приношениями, достойными богов, искусства, самой магии. Искусство ради Искусства.

Парадоксально, но даже влюблённые в научный подход к магии оккультисты сочли бы такое смещение акцентов поводом для торжества. Как утверждалось ранее, магия никогда не сможет быть наукой при текущем определении последней как основанной на воспроизводимых результатах в измеряемом и материальном мире. Однако ограничивая свои поиски исключительно миром материи, наука автоматически отстраняется от разговоров о внутреннем, нематериальном мире, представляющем собой на деле большую часть жизненного опыта человека. Наука, пожалуй, наиболее эффективный инструмент, разработанный человеческим сознанием для исследования внешней вселенной; в то же время этому отшлифованному и комплексному орудию тщательного изучения препятствует единственное ослепительно белое пятно — оно не может изучить само сознание. С конца 1990‑х исследование сознания является, безусловно, самой энергично расширяющейся областью научного интереса, и на сегодняшний день в ней существуют две главные конкурирующие школы. Одна отстаивает мысль, что сознание — это биологическая иллюзия, всего лишь автоматические поведенческие процессы мозга, зависящие от впрыскивания желёз или просачивания энзимов. Хоть она и не кажется удовлетворительным объяснением множества чудес человеческого разума, её поклонники почти наверняка побеждают, осознавая, что только их прямолинейная материалистическая теория имеет шанс подтвердиться методами прямолинейной материальной науки. В лагере противника, представляющем сверхличностный подход, ведущее на данный момент предположение гласит, что сознание — это такая своеобразная штука, пронизывающая известную вселенную, а все разумные существа являются её крошечными временными вместилищами. Хоть эта теория и получает, пожалуй, больше поддержки среди людей с оккультными интересами, она довольно явно обречена с точки зрения потенциальной научной достоверности. Наука не способна обсудить как следует личностное, так что у сверхличностного нет шансов. Это вопросы внутреннего мира, а наука туда отправиться не может. Вот почему она мудро оставляет исследование человеческого нутра сложному инструменту, разработанному как раз для этих целей, — то есть искусству.

Если бы к магии относились как к искусству, она бы получила культурный доступ к инфрапейзажам, бесконечным нематериальным территориям, неинтересным или невидимым для Науки, недосягаемым для научных обоснований и потому представляющим собой наиболее естественный для магии ландшафт. Направление усилий на творческое исследование внутренних пространств может также принести огромную пользу человечеству и, возможно, вернуть магии цель и востребованность, наглядную ценность, которой ей так давно и так удручающе не хватало. В качестве искусства магическая область сможет точно так же разрабатывать массу столь любимых ею умозрительных теорий (в конце концов, философию и риторику точно так же можно считать искусствами научного типа), если они будут прекрасно или интересно написаны. К примеру, хоть ценность “Книги закона” как пророческого текста, описывающего подлинные происшествия или состояния души, может быть спорной, нельзя отрицать, что это чумовой текст, достойный отдаваемого ему уважения. Суть в том, что если бы магия отбросила свои неосуществимые притязания на научность и публично заявила о себе как об искусстве, она бы по иронии судьбы получила достаточно свободы, чтоб и далее следовать своим научным стремлениям, возможно, даже приблизилась бы к некой единой теории поля сверхъестественного – в пределах допустимости для современной культуры. Magnum opus Марселя Дюшана “Невеста, раздетая своими холостяками” скорее можно считать подлинной алхимией, чем работой, в которой некий бедолага усмотрит отношение к холодному ядерному синтезу. Искусство — однозначно более удобное пространство для магического мышления, чем наука, с более расслабляющим антуражем и более симпатичной меблировкой.

Даже травмированные личности, настолько бюрократизированные членством в магических орденах, что они неспособны вообразить себе жизнь без участия в каком-либо подпольном элитном заговоре, не должны отчаиваться, чувствуя себя одиноко и беспризорно в нашем предложенном новом диком окружении. В искусстве нет правил, но есть движения, школы и группы со скрытностью, высокомерием и элитарностью на любой вкус. Более того, поскольку различные школы искусства не настолько энергетически конкурируют между собой за территорию, как это делают магические ордена (как может, например, Уильям Холман Хант соперничать с Миро или Вермеером?), это должно избавить различные оккультные школы от необходимости враждовать, язвить в адрес друг друга и в целом вести себя как кучка жалких неудачников а‑ля Крисвел из “Плана 9”.

Точно так же, как нет необходимости целиком обходиться без братств, не обязательно отказываться от своих ритуальных нарядов или самих ритуалов тем, кто к ним привык. Единственным условием будет подходить к этим вопросам с большими креативностью и проницательностью в отношении действительно глубокого, прекрасного, впечатляющего и оригинального. Пусть жезлы, печати и ламены годятся для выставок маргинального искусства (разве это сложно? даже душевнобольные справляются), а каждый ритуал будет глубоким и впечатляющим театральным представлением. Считаете вы магию искусством или нет, такие вещи точно вряд ли нужно оговаривать. Кого должны удовлетворять наши личные ритуалы и украшения, как не богов? А когда вообще боги давали нам понять, что их удовлетворит нечто недостаточно искусное и оригинальное? Если чем боги и являются, так это общепризнанной составляющей творения, – значит, можно предположить, что они хорошо разбираются в творческих способностях людей — ближайшем к божественной игре из всего, что мы развили, нашем величайшем достижении. Если магию снова будут считать искусством, это позволит ей сохранить всё самое ценное и в тоже время получить возможность процветать и развиваться в будущем, где она сможет достичь столь многого!

Как в таком случае обсуждаемая смена исходного посыла повлияет на нашу методологию? Какие повлечёт за собой смещения акцентов и смогут ли эти изменения пойти на пользу как самой магической области, так и нам как личностям? Если мы всерьёз собираемся переосмыслить оккультное как Искусство, основной поправкой к нашим рабочим методам, которая принесёт очевидную пользу, будет решение облечь полученные в наших магических вылазках прозрения, истины и видения в форму артефакта, чего-то, что в кои-то веки сможет увидеть любой другой. Природа артефакта, будь то фильм, хайку, выразительный карандашный рисунок или пышное театральное действо, абсолютно не важна. Важно лишь, чтобы это было искусством и чтоб оно оставалось верным вдохновению. Если бы мы приняли этот метод одним махом, то даже относительно малое его применение было бы способно полностью преобразовать мир магии. Вместо личностно мотивированной и сугубо причинной работы непонятного предназначения и с сомнительным результатом, онанистской магии, заканчивающейся слабым удовлетворением, наше взаимодействие с невидимым миром станет плодородным, порождающим потомство в форме осязаемых результатов, ценность которых сможет оценить любой. Говоря сугубо проповеднически, искусство как пропаганда более просветлённого магического мировоззрения однозначно должно представлять собой наше самое убедительное “доказательство” существования иных состояний и планов бытия. Хотя мысли Остина Спейра, безусловно, интересны в письменной теоретической форме, несомненно, именно его художественный талант создаёт ощущение истинного свидетельства и запечатления сущностей и других миров — непосредственная искренность даровала Спейру большую часть его репутаци великого мага. Что ещё важнее, работы вроде спейровских создают окно в мир оккультного, давая тем, кто снаружи, более ясное и, пожалуй, более убедительное представление о том, что такое магия, чем любой мистический трактат, и предлагая стоящую причину приобщиться к ней в принципе.

В нашем заповедническом сценарии для магии – с яростью и честностью дарвинистского соперничества между упомянутыми идеями – отношение к оккультному как к искусству также предоставит способ ведения любых споров (и их разрешения). Искусство само по себе умеет разбираться с подобными дрязгами, не прибегая к ущербным процессам вроде насильственных разрешений конфликтов, судебных разбирательств или, что ещё хуже, бабской демократии. В искусстве будет побеждать сильнейшее видение, даже если на это понадобятся десятилетия или столетия, как в случае с Уильямом Блейком. За сильнейшее видение не нужно даже голосовать: именно оно будет тихо сидеть в неуязвимом для критики уголке нашей культуры, хладнокровно ковыряясь в зубах грудиной соперника. Моцарт убивает Сальери и после пиршества спит два дня, в течение которых саванна может вздохнуть спокойно. Делая неожиданный выпад из тени высотки, Дж. Г. Баллард приканчивает Кингсли Эмиса, а Жан Кокто зверски надирает костлявую имперско-циклопическую задницу Д. У. Гриффита. Естественный художественный отбор, кровавый, но сбалансированный, кажется намного более справедливым способом урегулирования дел, чем выносимые главами орденов капризные и неоспоримые решения — вроде Мойны Мазерс, сообщающей Вайолет Фёрт, что её ауре не хватает нужных символов.

Также, если жестокая борьба за выживание разыгрывается исключительно в отношении того, чья идея является самой убедительной и прекрасно воплощённой, то очевидцев этого петушиного боя скорее забрызгает великолепными метафорами, чем сочащимися кровью, всё ещё тёплыми внутренностями. При этом даже самая наша бессмысленная и кровосмесительная вражда даст миру продукт, который хоть немного его обогатит, — вместо полного отсутствия результата, кроме того, что магия будет ещё больше, чем до этого, казаться бессодержательной и сварливой детской площадкой. Когда все по достоинству оценят джунглевое отношение к магии – с хищной эстетикой и идеями, состязающимися в дикой природе и удабривающими последнюю своим изысканным культурным помётом, – окажется, что оно предлагает оккультизму взаимовыгодное сотрудничество. Как кто-то может быть против — кроме тех, чьи идеи окажутся пухлым, медлительным, бескрылым подножным источником белка; кроме квалифицированной основной добычи, которая, возможно, начинает подозревать, что всё это — аргументация тигра в пользу открытых сафари-парков?

В итоге упомянутые сомнения и страхи, хоть и пустяковые в контексте благосостояния магии как области, скорее всего, будут наибольшими препятствиями к широкому применению первобытной болотной морали в предложенном виде. Но если мы согласимся, что единственная альтернатива джунглям — это цирк или зоопарк, предложение становится ещё заманчивее. И если наши драгоценные идеи растерзают на куски, как только они выберутся из гнезда, то это, конечно, огорчительно, но вынести это испытание не труднее, чем прыщавому поэту-школьнику или художнику-любителю представить чужому взгляду свои неуклюжие работы. Почему страх перед насмешками или критикой, который способен побороть обычный пьяный посетитель караоке, должен беспокоить оккультистов, поклявшихся неустрашимо предстать перед вратами самого Ада? На самом деле, не должно ли преодоление элементарных фобий быть обязательным условием для каждого, кто хочет именовать себя магом? Если мы считаем магию искусством, а искусство — магией, если, подобно древним шаманам, мы распознали в поэтическом даре магическую силу, не найдётся ли наконец нам, магически одарённым, чем ответить на просьбу (и довольно обоснованную) обычного человека на улице продемонстрировать какую-то магию, раз уж мы считаем себя такими чудотворцами?

Насколько же воодушевляюще будет для оккультистов в результате честной, тяжёлой работы планомерно накапливать истинные магические способности, которые можно будет доказуемо продемонстрировать! Таланты, в которых обычный разумный и здравомыслящий человек охотно признает настоящее магическое происхождение и к которым проявит интерес, недоступный современному оккультизму с его нередко упрямым и ненужным мракобесием. Насколько бы безусловно злободневным и искренним ни было большинство современных гримуаров, пролистывание “Вымышленных историй” Борхеса, взгляд на Эшера или сторона-две пластинки Капитана Бифхарта намного вероятнее убедят обычного читателя принять магическую точку зрения. Если само сознание, существуя в мире природы за пределами доказательной силы науки, является таким образом сверхъестественным и оккультным, то искусство — однозначно одно из наиболее очевидных и зрелищных средств, с помощью которых эта сверхъестественная сфера разума и души обнаруживается и заявляет о себе на грубом материальном плане.

Сила искусства мгновенна, неоспорима и колоссальна. Оно заметно изменяет сознание и художника, и его аудитории. Оно способно изменять человеческие жизни, и поэтому изменяет историю и общество. Оно способно вдохновить нас на чудеса и ужасы. Может предложить гибким, юным и расширяющимся разумам новые территории для обитания, может предложить утешение умирающим. Может заставить влюбиться – или во мгновение ока обрушить репутацию какого-то кумира и сделать его изувеченным для поклонников и мёртвым для потомков. Оно физически воплощает демонов Гойи и ангелов Россетти. Оно одновременно является проклятьем и излюбленным инструментом тиранов. Оно изменяет населённый нами мир, меняет наш взгляд на вселенную, на других, на нас самих. На что такое претендует колдовство, чего уже бесспорно не достигло искусство? Оно привело миллиарды к свету, а ещё миллиард уничтожило. Если нашей целью является накопление оккультных сил и способностей, для её достижения у нас не может быть более плодотворного и действенного способа или посредника, чем искусство. Да, искусство не может заставить эту метёлку ожить, размножиться и напыщенно ходить вокруг, подметая вашу лачугу, — но, кстати говоря, магия тоже не может; однако всего лишь нафантазировав эту картинку, Уолт Дисней точно заработал достаточно денег, чтобы заплатить кому-то, кто придёт и подметёт за него. И у него ещё осталось достаточно деньжат, чтобы поместить свою голову в огромный ледовый куб с высеченными на нём иероглифами где-то под Волшебным королевством. Это, видит Бог, самое что ни на есть сатанинское влияние, которое можно себе вообразить, в здравом уме и не очень.

Предложение возродить магию как Искусство – неистовое и беззащитное в свободной от лож дикой природе Руссо – вероятно, больше всего встревожит тех, кто вследствие такого шага почувствует себя неимущим; тех, кто подозревает, что не может предложить подходящих для такой задачи произведений. Тревоги эти понятны, но они точно не укладываются в героический и бесстрашный образ, созданный себе многими оккультистами, и кажутся несколько малодушными. Неужели им действительно нечего сообразить для магического применения – ни ремесла, ни мастерства? Неужели нет таланта, который можно использовать творчески и магически, — к математике, танцам, мечтаниям, ударным инструментам, стендапу, стриптизу, граффити, приручению змей, научным презентациям, разрезанию идеальных коров пополам или изваянию пугающе реалистичных бюстов европейских монархов из собственных экскрементов? Хоть к чему-нибудь? Даже если эти способности пока что не особо плодотворны или очевидны, не предположат ли эти робкие души, что таланты можно сначала приобрести путём старания и честного труда, а потом уже отполировать до пригодности? Тяжёлая работа не должна быть абсолютно чуждым Магу понятием. Мы говорим даже не обязательно про Великое Делание: всего лишь про Хорошее-но-не-замечательное Делание. Если это всё ещё кажется слишком сложным и времязатратным, вы всегда сможете обрести великий художественный талант и исполнить своё сокровенное желание, просто подрочив на сигилу. Говорят, это всегда работает. Так какое же может быть оправдание тому, чтобы не принять искусство как магию и магию как Искусство? Если же вы на самом деле по какой-либо причине раз и навсегда не способны ни на какую творческую работу, то уверены ли вы, что магия — именно та область, которой вы подходите лучше всего? В конце концов, сети фастфуда всегда ищут работников. Десять лет – и сможете быть региональным менеджером.

Считая искусство магией, воображая ручку или кисть жезлом, мы тем самым возвращаем магу его или её изначальные шаманские силы и социальную значимость, а оккультному — результат и цель. Кто знает? Возможно, окажется, что с помощью этой уловки мы избавились от необходимости во всех наших продиктованных внутренней мотивацией каузальных приворотах и проклятьях, в нашей низкопробной магии. Если бы мы были успешны и продуктивны в своём творчестве, возможно, боги были бы готовы еженедельно посылать нам существенные денежные переводы почтой даже без просьб с нашей стороны. В сексуальных и романтических вопросах мы, люди искусства, преуспевали бы подобно Пикассо. Женщины, мужчины и животные простирались бы обнажёнными у наших ног даже в Woolworth. Что же касается сокрушения врагов – мы бы не трудились приглашать их на наши премьеры и вечеринки в честь открытия и они бы просто умерли.

Переосмысление магии как Искусства точно могло бы пойти на пользу оккультному миру в целом и отдельному магу в частности, но давайте не будем игнорировать тот факт, что оно также могло бы послужить и искусству. Нужно сказать, современная мейнстримная культура в большинстве своём и с наиболее цивилизованных точек зрения является полным блевоты контейнером Tupperware. Художники нынешней эпохи (признаем, за некоторым достойным исключением), кажется, намерены отражать дутую пустоту и вытекающую из неё одержимость поверхностностью, характерную для правителей и лидеров нашей эры. Всего год или два назад ретроспектива Блейка в галерее Тейт вызвала у критиков ряд колких сравнений с британскими художниками, населяющими сейчас излюбленное место Блейка в Сохо. Суть их сводилась к тому, что современный урожай туннельных провидцев тускнеет в свете блейковского Ламбета. Напускное и расчётливое “сумасшествие” Трейси Эмин рядом с безумием его священного тигра кажется ручным и проделанным в пределах завываний Бедлама. Дэмьен Хёрст внешне шокирует, но не настолько, чтобы иметь дело с клятвами верности, толпами линчующих мстителей и обвинениями в подрывной деятельности. Участие Джейка и Диноса Чепмен в Апокалипсисе (выставке, а не ситуации в Ираке) не является откровением ни в каком смысле этого слова. Уильям Блэйк мог не задумываясь вызвать намного больший апокалипсис изваянием пунцовой задницы Красного Дракона. Мир современного искусства сейчас торгует предметами c high concept [простой и привлекательной для маркетинговых целей идеей – прим. пер.], подобно связанной с ним (через Чарльза Саатчи) рекламной области. Оно лишено видения, более того, способностей к таковому, и мало что может предложить для пропитания окружающей его культуры, которой прямо сейчас пригодилась бы нормальная сытная пища. Не сможет ли утверждение магического как творческого принести вдохновение, придать видения и содержания, которых так явственно не хватает сегодня миру искусства? Не поможет ли искусству такое соединение душ жить согласно своему предназначению, своей миссии, настаивать, чтобы внутренний и субъективный человеческий голос слышался в культуре, правительстве, на запятнанных грангиньольных мировых сценах? Или нам просто присесть и подождать, чтобы сверхчеловеческие разумы с Сириуса, или ходячие диснеевские метёлки, или же Эон Гора прибыли и разгребли весь этот бардак вместо нас?

Плодотворный союз, синтез искусства и магии, распространённый в культуре, в окружающей среде, магическом ландшафте, лишённом храмовых стен и фамильной меблировки, об которую все всё равно спотыкались. Осуществившись между сверкающих папоротников и пурпурного пара восстановленной оккультной биосферы, это страстное соединение двух областей человеческой деятельности однозначно выльется в Химическую Свадьбу, которая, если нам повезёт и всё выйдет из-под контроля на Химической Вечеринке, спровоцирует Химическую Оргию – бесстыдный, необузданный взрыв подавленных творческих стремлений, астральное совокупление идей, приводящее к многочисленным рождениям химер и лучезарных монстров. Неистовых концептуальных кентавров с парфюмированными ногами и музыкальными головами. Мыслей-русалок – мерцающих немых фильмов с архитектурой ниже пояса. Сфинксов жанра и мантикор стиля. Неслыханных и невообразимых мутаций, новых видов искусства, плодящихся и приспосабливающихся достаточно быстро, чтобы успевать за миром и его темпом, действующих больше как нечто живое – как фауна, как флора, – размножаясь в наших запланированных магических дебрях. Возможный выброс энергии от слияния этих двух тяжёлых культурных элементов – магии и искусства – неожиданно доступный, когда они сблизятся на расстояние взаимодействия, – сможет осиять наши джунгли, сможет даже осветить мейнстримный социальный перегной, в который пустили корни и они, и мы.

Ничто не мешает нам отбросить кронциркули и ограждения, дополнительные колёсики, так долго замедлявшие дальнейший прогресс магии, что её рельсы и подъездные пути разрушил лишайник. Стоит только пожелать, и ничто не сможет помешать нам пересмотреть магию как искусство, как что-то живое и прогрессивное. Что-то, в чём наша способность взаимодействовать со внутренним миром человека имеет наглядную практическую ценность, может действительно пригодиться обычным людям, во внутренний мир которых всё больше вторгается тиранический и колонизаторский внешний, намереваясь добыть из их месторождений все мечты, всю радость и свободное волеизъявление. Если мы так полны решимости, мы можем вернуть магии потенциал и эффективность, предназначение, которое она едва ли хоть мельком видела в последние четыреста лет. Будь мы готовы взять на себя ответственность за эту затею, мир бы снова смог увидеть великих и ужасных магов, которых он почти сумел забыть за пределами банальных и безобидных детских книжек и фантасмагорий на большом экране с неприличными бюджетами. Можно утверждать, что при данном нервном стечении человеческих обстоятельств магические перспективы не только уместны, но и жизненно необходимы, если мы хотим выжить, сохранив в целостности наши умы и личности. Пересмотрев понятие магии, мы сможем снова бросить вызов мраку и несправедливости этого мира своим излюбленным и проверенным методом – словом.

Пусть слово магия снова что-то означает, что-то стоящее этого названия, что-то, что как определение магического радовало бы вас и в шесть лет, и в семьдесят. Если мы сделаем это, если сможем переосмыслить наше пугающее, буйное и великолепное творчество для этих пугающих, буйных и великолепных времён, сквозь которые мы движемся, тогда мы сможем предложить оккультному намного более славное и полное приключений будущее, которое едва ли кто желал или представлял себе в его легендарном прошлом. Человечеству, заключённому в тюрьму материального мира, которую мы сами для себя возводили столетиями, сейчас как никогда, пожалуй, нужен тот ключ, тот кекс с пилочкой внутри, то помилование от начальника в последнюю минуту, которое символизирует собой магия. Обществу в наше время – с его педофильскими религиями и невероятно слабоумными фундаменталистами, с постельным фарсом и демагогами ещё более обыденно бесстыдных и гнусных стремлений, чем у кого-либо на нашей памяти, – как будто не хватает духовного и морального центра, будь то на востоке или на западе, даже самой хлипкой видимости такого. Наука, поддерживающая общество, на своих отдалённых квантовых краях всё больше обнаруживает необходимость обращаться к терминологии каббалы или суфийской литературы, чтобы адекватно сформулировать то, что она сегодня знает про наше космическое происхождение. Во всех своих многочисленных отраслях и нишах, в разрозненных областях мир практически умоляет нуминозное прийти и спасти его от этой озверевшей материальной культуры, которая съела его почти целиком и высрала через решето. И где же магия, когда это всё происходит?

Она пытается заставить нашего парня вернуться. Она наскребает денег, чтобы заполнить дыру на кредитке, пытаясь заразить ублюдка, с которым сбежала наша бывшая жена, чем-нибудь смертельным. Она следит, чтобы ночные девичники ведьм-подростков проходили успешно. Она выводит дымчатых ньюэйджеров на связь с их дымчатыми ньюэйджерскими ангелами, и они такие, типа: “Да ладно”, а ангелы такие, типа: “Пофиг”. Она посещает все наши из раза в раз повторяемые ритуалы с энтузиазмом зрителя, в семисотый раз пришедшего смотреть “Мышеловку”. Она проводит выходные в попытках прочитать наши паршивые сигилы под мутным слоем спермы, а в ответ только выводит нас на связь с амбулаторными сущностями, Элохимом с медико-социальной помощью, разглагольствующим, как алкаш-саентолог без единой капли смысла. Она регистрирует магические печати в патентном бюро. Курирует службу знакомств, представляющую собой наш единственный шанс встретить странную готическую тёлку. Добывает нам лучшее предложение с тем новым “Рено”, помогает продлить жалкую жизнь нашему слепому и страдающему недержанием спаниэлю Гэндальфу, неистово налаживая связи, чтобы обеспечить права Таро Хогвартса Гарри Поттера. Всё ещё пытается рассосать дорожные пробки, возникшие, когда Эон Гора занесло через центральную полосу на встречную в южном направлении и он врезался в Эон Маат, который просыпал на обочину свой груз из чёрных перьев. Она не уверена, что кетамин был хорошей мыслью. Она беспокойно стоит на тысяче книжных полок между интервью с некрофилами о стиле жизни и модными ретроспективами семьи Мэнсон. Тусуется на неонацистских слётах под Дюссельдорфом. Интересуется, не стоит ли ввести закон “Не спрашивай, не говори” в отношении 11 градуса. Даёт советы Чери Блэр по поводу акупунктуры и всему Ислингтону по поводу фен-шуй. Делает пирсинг на члене в попытке шокировать своих родителей из среднего класса окололондонских графств, которые уже всё равно лет десять как мертвы. Она хочет быть Дэвидом Блэйном. Она хочет быть Баффи. Или, честно говоря, кем угодно.

Мы могли бы изменить это, если бы пожелали. Вместо магии, находящейся в плену наивно воображаемого золотого прошлого или же некоего тематического парка зловеще-вымышленного Бога-Старца из будущего, мы могли бы попробовать адекватную и отвечающую этим необычайным временам магию. Мы могли бы, если б решили, позаботиться, чтоб наше время запомнилось в истории магии как её апогей – с фанфарами! – а не как угасающий вздох, неловкое умирающее мямленье – даже не хныканье. Мы могли бы превратить эту выжженную почву в изобильный рай, в тропики, где расцветёт каждая мысль. Под алтарём находится мастерская, пляж. Мы могли бы на этом настоять, если бы действительно были теми, кем себя называем. Мы могли бы достичь этого не корябая сигилы, а творя истории, рисунки, симфонии. Мы могли бы позволить нашему творчеству снова расправить над обществом свои святые психоделические крылья скарабея и, возможно, тем самым дать какому-то свету или милости упасть на истерзанный и невежественный организм. Мы могли бы обновиться свежим подлеском, восстать преображёнными на истинной заре нашего Мастерства, в утреннем мире со всё ещё влажными красками, только вылупившиеся, c нераскрывшимися глазами, в Эдеме. Возродившиеся в Созидании.

Алан Мур

Нортхэмптон

31 декабря 2002 г.

Перевод: Наталья Гриценко

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.

Много буков. Но кажая из чистого золота. Огромное спасибо за перевод, зарегистрировался чтоб написать этот комментарий.