Код Кочевника (перевод книги Эрика Дэвиса, пятый сеанс)

Трикстер на перекрестке

Боги народов фон и йоруба доныне остаются самыми живыми и отзывчивыми существами, прокладывающими свой путь в человеческие души. Эти ориша живы в самом глубоком смысле слова, как констелляции образов и сил, активно пронизывающих психическую жизнь своих адептов. На простейшем уровне они живы потому, что им поклоняются; до сих пор ориша молятся, к ним взывают и проводят ритуалы миллионы людей в Африке и Америке. Кроме того, они очень древние; в отличие от современных неоязыческих Бригитты или Тора, которые были восстановлены из пепла, оставленного от них инквизицией, ориша поклонялись бесчисленные поколения и традиция почти не прерывалась.

Также ориша живы в том фундаментальном смысле, который знаком нам всем. Хотя в западноафриканской традиции есть верховный творец, но он / она слишком далеко, а это значит, что ориша, как и мы, заброшены в мир, который не создавали – мир природы и культуры, войн, рек, звезд и рынков. Обладая божественными качествами, ориша при этом не трансцендентны; скорее, это идиосинкратические личности, связанные ритуалом, практиками и обменом, характеризующими человеческое общество. Они едят, пьют, лгут, спят с чужими женами и их ритуально «кормят» кровью животных и подношениями. Во время этих церемоний ориша часто овладевают телами посвященных и их дальнейшее поведение отражает вдобавок к тем благам, которые они дарят, весь спектр человеческих желаний – от секса и юмора до алкогольного опьянения.

В зависимости от вашего мнения о религиозном ритуале зрелище это может стать устрашающим и захватывающим. Даже симпатизирующие традиции язычники иногда чувствуют отвращение; один так и сказал мне: «Какой интерес в этих гротескных паразитах?». Вы можете ответить, что эти существа не столько гротескны, сколько с характером, и не столько паразиты, сколько глубоко и обоюдно связаны с жизнью своих преданных. Важно то, что они служат окном в уникальную метафизическую вселенную африканских традиций, сильно повлиявших на Новый Свет. Многим из нас знакомо почти инстинктивное отталкивающее ощущение, когда мы ближе знакомимся с африканскими традициями – это передает нам привет остаточный колониализм с его нарративом «отсталых дикарей». То, что современный человек склонен придерживаться примитивного образа доколониальной Африки – воображая себе чуть ли не землянки, хотя на самом деле страна изобиловала крупными городами – государствами c бюрократами, поэтами и канализацией – лишь единичный факт, доказывающий живучую тенденцию взирать на Африку свысока как на склад пыльных идолов, который непременно нужно «цивилизовать». Однако, смотря на Африку, Запад видит лишь собственное кривое отражение.

Первое, что приходит на ум западному человеку, когда он слышит об африканской духовности, это образ ритуальной одержимости духами. Частично будучи постановкой, одержимость ориша реальный, нутряной факт и часто она вызывается соответствующим рисунком барабанного боя, встроенного в сложную сеть полиритмической игры, стоящей за ритуалом. Гаитянцы называют это вибрацией, ритмически «диссонансными» паттернами, casses (или «брейками» хип-хопа примерно в том же смысле). Одержимость может последовать из-за когнитивного диссонанса casse, когда возникает параллельный потусторонний мотив, встряхивающий ритм обычного танца. В этот момент одержимый (обычно это танцор; по выражению местных, «лошадь», которую нужно оседлать) дрожит, падает на землю, закатывает глаза, иногда изо рта идет пена и он говорит на языках. Когда вселившегося ориша узнают по характерным для него выражениям и жестам, танцора уносят в ритуальную комнату, где соответствующим образом наряжают, и он продолжает пророчествовать, просить еды или выпивки.

Я был изумленным свидетелем нескольких ритуалов вуду на Гаити и в Бруклине, но даже на фотографиях и кинокадрах во взгляде одержимых видна качественно иная сущность, оттесняющая на время привычное я. Какая бы иная реальность не открывалась во время этих обрядов, похоже, она усиливается, сталкиваясь с «низшими» чертами человеческой личности. Одержимость ориша уплотняет дух и связывает его с кругом предков, ритмами плодородия, семьей и практиками социального обмена. То же по-своему делает кровавая жертва – пища ориша, которая так беспокоит многих внешних наблюдателей – подтверждая материальное измерение духа. В конце концов, именно мы, люди, поддерживаем существование богов, и эта замкнутая духовная отдача зависит от процесса взаимного договора и обмена. Молли Ахие, изучающая танец на Тринидаде и при этом поклонница ориша, говорит, что духу «нужна кровь, жизненная сила, благодаря которой дух жив. Ты думаешь, что духу это не нужно, на самом деле очень нужно» (Впрочем, Молли призналась, что сама ни разу кровавых жертв не приносила).

Даже если мы не принимаем одержимость или жертвоприношение как легитимные духовные практики, еще большей ошибкой будет считать ориша примером простецкого анимизма, суеверием или фольклором, поднятого на уровень богов. Ориша – высокоразвитые, разумные, архетипические паттерны и они связаны с метафизическими проблемами, лежащими в основании самой жизни. Они составляют живую, развивающуюся сеть форм и сил, которая с определенной точки зрения глубоко созвучна западной традиции и «вечной философии».

Отлично доказывает эту связь божество йоруба Эшу-Элегбара (для краткости его зовут просто Эшу), жутковатый трикстер, из-за которого я и взялся писать это эссе (у народа фон из соседнего Бенина есть похожая фигура Легбы). Кроме того, что оба они культурные герои, Эшу вдобавок божественный посланник, передающий знания и человеческую судьбу, остроумный лингвист и искусный метафизик, управляющий сетью, связывающей богов и людей. Эшу трикстер не только потому, что он дурит людей и творит хаос, а потому что частенько нарушает правила, которые сам придумал. Он дал миру гадательную систему Ифа, но не повластен ее поэтическим пророчествам, потому что умеет проскальзывать между ячеями сети судьбы. Эшу выражает духовный принцип соединения, связи мира и существа, а также все круги бюрократического ада и крючкотворства. То, что он при этом «уличный бог», хитрый и похотливый, доказывает, что в западноафриканской традиции духовные принципы полнее всего проявляются на почве повседневности, знакомых человеческих взаимоотношений, завязанных на деньгах, сексе, власти и знании.

Герметический переводчик

Подобно греческому Гермесу, Эшу посланец богов, передающий информацию между богами и между богами и людьми. Маленький, темнокожий, с крупными украшениями, он обычно изображается посасывающим трубку, конфеты или собственные пальцы. Он – «наводящий мост». Он «улаживает земные дела… так быстро, что служит посланником одновременно многим людям и способен мгновенно обогнуть землю». Капризность, быстрота тела и разума, роднящие его с Гермесом, отражают общий архетип коммуникации и обмена.

Поскольку Эшу посланник и покровитель границ, в любом ритуале прежде всего призывают его. Для фон первенство Легба, их варианта Эшу, проистекает из его лингвистических способностей. В начале всего богиня Маву, женский аспект Маву-Лиса, андрогинного верховного бога фон, отдала во владение своим семерым детям несколько областей – землю, море, животный мир – и дала каждому язык, отличный от ее собственного. Но Легбу, младшего и самого озорного, она оставила при себе, и он должен был передавать сообщения остальным детям.

Легба знает все языки своих братьев и также он знает язык Маву. Легба – переводчик Маву. Если кто-то из братьев желает заговорить, он должен отправить послание Легба, так как никто больше не знает, как говорить с Маву. Поэтому Легба повсюду.

Как герметический переводчик, Легба знает космический язык и земной. Поэтому во время ритуала люди прежде всего обращаются к нему. В авраамических религиях знание от Бога тоже больше не передается напрямую; эра пророков завершилась и мы остались наедине с писанием и его произвольными, бестолковыми интерпретациями. Легба воплощает надежду и опасность открытого духовного канала: надежду потому, что он позволяет нам говорить с богами, а им с нами; опасность потому, что он играет с посланиями и эта связь непрозрачна. Одно из его имен Aflakete, что значит «я подшутил над тобой».

Во многих историях Легба провоцирует и разрешает конфликты между ориша и делает он это, играя на трудностях взаимного перевода. Одна из историй произошла на фоне вечного спора между Сагбатой, повелителем земли, и его братом Хевиозо, повелителем небес, который считал себя выше Сагбаты. Легба солгал Маву, сказав, что в небесах закончилась вода. Это позволило Хевиозо перекрыть все дожди и вызвать страшную засуху. После чего Легба отправился к Сагбате и приказал ему выстроить огромный костер, что он и сделал. Маву испугалась, что пламя пожрет все, в том числе небеса, и приказала Хевиозо залить его дождем, что в итоге хоть и понизило его статус, но примирило братьев. В историях йоруба Эшу похожим образом манипулирует отношениями, вызванными завистью и силой, раздавая равный объем знаний – не всю историю, но часть, достаточную для раскрытия сюжета. В какой-то момент Шанго, бог грома, спрашивает его: «Почему ты никогда не говоришь прямо?». На что Эшу отвечает: «Мне нравится заставлять людей думать».

Возможно, самая известная история про Эшу повествует о двух фермерах, поля которых были по соседству. Они поклялись друг другу в вечной преданности, но призывать Эшу, чтобы он скрепил клятву, не стали. Поэтому однажды он явился и стал прогуливаться между их участками земли в шляпе, которая с одной стороны была черная, а с другой красная (по другой версии, белая). Прохаживаясь так, он завел разговор с обоими фермерами. После того, как он удалился, они заспорили о цвете его шляпы и в конце концов страшно рассорились. Вокруг них собрались соседи и наконец появился Эшу, чтобы уладить спор. Друзья объяснили, в чем причина спора, и Эшу показал им двустороннюю шляпу и наказал за то, что они не призвали его. Мультиперспективная мораль истории очевидна. Но интересно здесь то, куда она помещает бога. Двигаясь вдоль пограничной линии, между двух различных мировоззрений, Эшу расстраивает коммуникацию, открывая двойственность знания, и играет с перспективой. Именно поэтому его храмы стоят на перекрестках и рынках, потому что он мастер перекрестных целей, определяющих сети обмена и желаний. В одном характерном примере Легба использует свою магическую силу, создав змей, которые кусают людей по дороге к рынку, где потом он же продает им противоядие.

У фон есть отличный способ демонстрации мастерства Легбы в слиянии и разделении сил. Маву как-то сказала богам, что тот, кто сможет танцевать перед ней, одновременно играя на гонге, колоколе, барабане и флейте, станет царем богов. Все мачо попробовали свои силы и провалились, а победил Легба, показав не столько свою быстроту, сколько способность поддерживать баланс между противоположными ритмами (открыв, между прочим, окно в метафизическое измерение африканской полиритмии). Легба танцует не только под бит отдельного ударника, но под биты нескольких.

Как пишет Роберт Пелтон в своей замечательной книге The Trickster in West Africa, фон «поражены метафизической ловкостью Легбы потому, что они знают, как тесно пути нового порядка соприкасаются с хаосом».

Творец сюжетов, игрок на тысяче инструментов, трикстер Легба постоянно рискует вытряхнуть со всеми потрохами ящик Пандоры. Но только риск на грани хаоса, каждое мгновение обновляющий мир, позволяет сообществу динамически взаимодействовать, а не подчиняться одной жесткой структуре. Потенциал же для динамического хаоса это метафизическое сердце трикстера. На эту тему у йоруба есть молитва:

Эшу не закрывай мне путь

Не подделывай мои слова

Не обращай ног моих на ложный путь

Ты, кто переводит слова дней вчерашних

На новый лад

Не закрывай мне путь

И я принесу тебе жертву.

Эшу способен трансформировать прошлое на «новый лад» потому, что он знает, что двойственность и множественность перспектив, определяющих мир, можно менять, высвобождая скрытую в них силу. Новые связи всегда дают потенциал нового мира. Эшу / Легба кладут в основание традиции «дней вчерашних» творческий хаос, пользуясь возникающими зонами новизны. Как пишет Пелтон, этот бог «может найти во всех биологических, социальных и метафизических стенах портал в необозримую вселенную».

Из всех областей, куда Легба направляет свою трансгрессивную энергию, самой яркой является секс и эротика. Маленький и проворный, он обладал громадным сексуальным аппетитом, и когда Маву однажды наказала его за очередную шалость, сделав так, что его пенис вечно стоял, Легба в ответ улыбнулся и немедленно пустился на поиск ближайшей бабы. В другом эпизоде он, обманом отвадив от дочери царя всех ухажеров, сам ее в конце концов оприходовал. Счастливый царь тут же провозгласил, что Легба может спать с любой женщиной, с какой захочет, и назначил его посредником между мирами. «И поэтому Легба танцует везде, движениями подражая совокуплению».

Сексуальность выражает первичное желание трикстера выйти за любые границы, установить новый порядок путем уничтожения прежних барьеров. В более глубинном смысле секс есть максимально полная форма связи, главной обязанности Легбы. Легба помещает секс в сердце своей духовности не как трансцендентная тантра, но как внутренний принцип прямой коммуникации. Конечно, сексуальный аппетит Легбы вызывает не меньшие проблемы, чем его игра со знанием, о чем поется в следующей песне:

Мы поем во славу Эшу,

Который пенисом своим мост сотворил.

Пенис надвое разделился,

И странники в реку упали.

Эшу делает для нас очевидной фундаментальную связь между сексом и вечно развивающимся космосом. Как пишет Пелтон: «Он живая связка, его фаллос символизирует его бытие и маркирует реальную границу между внешним и внутренним, диким и упорядоченным».

Подтасовывая карты судьбы

У йоруба Эшу отбрасывает еще более темную и зловещую тень, чем Легба. Он тоже наслаждается противоречиями и в меньшей степени сексом, возбуждает конфликты и поощряет хаос. Роберт Фэррис Томпсон приводит одну занятную историю, в которой участвует Эшу-Янги, отец всех Эшу. (Как и многие ориша, Эшу существует в бесконечной множественности индивидуальных аспектов). Мать Эшу однажды предложила ему щедрый дар из рыбы и птицы. Эшу все съел, но не насытившись, съел вдобавок свою мать. Но отец Эшу – в этой истории Орунмила, бог дивинации – был готов к приходу своего сына – каннибала, когда тот явился к нему с раскрытой пастью. Орунмила порубил сына на кусочки, которые, как тело Осириса, разбросал по земле, где они стали отдельными осколками латерита. Преследуя Эшу по всем небесам, Орунмила наконец нагнал бога, который пообещал, что все камни станут воплощением духа Эшу. Все, что нужно было сделать Орунмила, это спрашивать камни, и они ответят на его просьбы. После того, как он таким образом вновь явился в мир, Эшу выплюнул свою мать.

В этой странной истории Эшу демонстрирует как свою щедрость, так и капризность. Йоруба провозглашают Эшу богом, имеющим доступ к ashe, буквально означающему «да будет так», и он считается морально нейтральной силой творения, данной высшим существом. Впервые Эшу получает ashe, когда боги отправляются к верховному существу, чтобы выяснить, кто из них самый могучий. Каждый несет на голове обильную жертву. Но хитрый Эшу, прежде чем идти, спросил совета у оракула и узнал, что может обойтись только красным пером в волосах. Когда высшее существо увидело этот знак, оно наградило Эшу силой ashe, потому что он показал свое нежелание нести бесполезную ношу, а также оперативность в обращении с информацией. (Даже сейчас фигурки Эшу украшает большое фаллическое перо или гвоздь). По словам Томпсона, Эшу учит нас, что «нужно культивировать искусство узнавания значимых связей… или уроков перекрестков – там, где двери открыты или закрыты, где человек должен принять решение, которое будет потом влиять на его жизнь».

Эти моменты кризиса и сложностей коммуникации предоставляют возможность для гадания, и естественно, что Эшу имеет тонкую и сложную взаимосвязь с Ифа, системой гадания йоруба. Процесс гадания Ифа напоминает гадание по И Цзин. Бабалаво или гадатель мешает руками шестнадцать орехов кола и в зависимости от количества выпавших рисует в пыли сплошную или прерывистую линию. Он ( а бабалаво это всегда он) рисует две группы из четырех линий, каждая из которых способна дать 256 различных комбинаций или оду. Затем он цитирует по памяти строчки, соответствующие этому оду, и они с клиентом останавливаются на тех строчках, что кажутся наиболее значимыми. Как каббалистическое Древо Жизни, Ифа тоже имеет свои «пути» или «курсы» – резонирующие смены образов и смыслов, которые Эшу носит в своем мешке. Для фон, чья система гадания Фа очень похожа на Ифа, Фа это сама судьба: модель каждого дня, личности и всего космоса. Каждый имеет свою индивидуальную Фа, также как у каждого есть свой личный Легба. Поскольку Легба единственный, кто знает «язык Маву», его «посылают к Маву, чтобы принести каждому его Фа, потому что нужно, чтобы человек знал предписанное Маву».

Перед тем, как появилось Ифа, продолжает миф йоруба, человеческая раса утратила волю к жизни и прекратила приносить жертвы богам. Боги проголодались, поэтому Эшу решил дать людям что-то, что поднимет их энтузиазм. Он залез на пальму, где встретил обезьян, и они дали ему шестнадцать орехов и сказали отправиться по миру, чтобы он услышал «шестнадцать наречий в шестнадцати местах». Предприняв это путешествие, Эшу дал людям знание через Ифа, а «шестнадцать мест» стали первыми шестнадцатью оду и шестнадцатью кокосовыми орехами. Эта история демонстрирует взаимосвязь богов и людей, которой управляет Эшу, без которого боги бы остались голодны. Даже после того, как он дал людям Ифа, Эшу продолжил подстрекать их не повиноваться богам, чтобы они потом вновь приносили жертвы, стараясь вернуть божественное расположение. Но вдобавок к этим штучкам, Эшу остался посредником, сочетающим разные точки зрения через изучение и передачу информации.

Связь Легбы с Фа, а Эшу с Ифа демонстрирует тонкое и живое понимание дивинации и судьбы. Эшу дал миру Ифа и на гадательном подносе бабалаво тоже стоят две маленькие, обращенные друг к другу статуэтки Эшу (Гермес тоже связан с изначальным близнечеством). Но Эшу/Фа не хозяин оракула. В одной истории фон Фа, бог судьбы и дивинации, прокрадывается в дом Легбы и спит с его женой, которая говорит Легбе, что согласилась потому, что его пенис слишком мал. Приняв вызов, Легба много ест и клянется трахать жену, пока та не свалится от усталости. Занимаясь с ней любовью перед большой толпой, он призывает «Гудуфу, путь судьбы моей, огромен – огромен, как мой пенис». Затем Легба оставляет Фа в доме, а сам берет жену и уезжает, клянясь, что всегда будет первым и всегда готовым трахнуться.

Как пишет Пелтон «Фа обладает властью над судьбой или внутренним пространством, но эластичность Легбы дает ему власть над путями судьбы… Легба странствует, где хочет, входя и выходя, наделяя людей их судьбой, не прекращая расширять для них путь». Видя всю целостную сеть судьбы, Эшу может из нее ускользнуть, пройти сквозь трещины. Поэтому оду Эшу считается семнадцатым и первым над остальными шестнадцатью.

Интерпретации всегда двусмысленны и их никогда нельзя понять полностью, даже при том, что Эшу допускается определенная свобода интерпретации. Литературный критик Генри Луис Гейтс ‑младший, чья книга The Sygnifying Monkey пользуется образом Эшу как моделью для текстового анализа афро-американской культуры, говорит, что на перекрестках «нет прямого доступа к истине, потому что Эшу управляет вашим пониманием и позволяет видеть только то, что хочет». Он – озорной покровитель и пути его всегда забрызганы грязью.

Новая земная мудрость

Ориша пережили культурный холокост, принесший африканцев в Новый Свет, хотя их характер и активность неизбежно изменились в соответствии с изменением состояния их служителей. Смешанные, отрезанные от традиционных связей, зажатые между кнутом и христианством, африканцы Нового Света породили самую жизнеспособную форму синкретизма, когда католические святые, племенные боги и ориша переходят один в другого, даже если фольклор и метафизика Африки скрылись за игрой на барабанах, пением и праздниками. Эшу тоже претерпел множество изменений, когда разные группы потомков выходцев из Африки расширяли его удивительно многоликую сущность подчас в противоположных направлениях.

В Бразилии Exu – так его имя пишется на португальском – стал скорее пугающим персонажем. В религии кондомбле, самой африканской из бразильских форм поклонения ориша, Exu продолжает курировать секс, и его также призывают перед всеми остальными богами. Но это высокое положение означает то, что традиционная склонность Эшу к проделкам и мести делает его идеальным божеством для своенравных рабов, которые сделали его святым покровителем мести против своих хозяев. Его деструктивные аспекты были усилены и круг их расширен, чтобы покрыть весь спектр неблаговидных магических действий, замешанных на духовном бунте против белых. В умбанде, городской эклектичной смеси кондомбле и европейского спиритуализма образца девятнадцатого века, Exu просто стал дьяволом.

На Гаити, где ориша известны как лоа, а поклонение им как вуду, Легба претерпел не меньшие перемены. Он остался покровителем перекрестков, the grand chemin, чей канал между людьми и богами составляет перистиль ритуального дома или poteau-Legba. Образ перекрестка также виден в веве Легбы (космической диаграмме, которая изображается мукой и представляет определенного лоа). Но на Гаити Легба превратился в согнутого немощного старика с палкой в руке. В своей книге Божественный всадник авангардный режиссер Майя Дерен характеризует одержимость Легбой как особенно мучительную. На Гаити, таким образом, Легба прошел полный круг, как ответ на одну из загадок Сфинкса – не веселый ребенок утра, но беспомощный старик вечера. Он остался всезнающим наблюдателем – как сказал один информант Дерен на Гаити «Мы его не видим, а он нас видит. Он слышит всех, кто говорит правду. Он слышит всех говорящих ложь». Но его всезнание со временем сосредоточилось на часе смерти любого из живущих.

Как и в Бразилии, на Гаити Легба известен как сильный маг. В одной молитве поется О Sondé miroir, O Legba, «пойми зеркало», то есть «раскрой все тайны». Как и большинство гаитянских лоа, Легба имеет два главных аспекта: Рада и Петро, гле Петро значит плохой, темный. Аспект Петро у Легбы носит имя Каррефур, «перекресток», и он покровитель черной магии, связанный с Геде и Бароном Самеди, спутниками смерти и могилы. Легбе в жертву обычно приносится белый петух, которому сворачивают шею; Каррефур получает черного, которого подожгли, и он подох, в агонии бегая вокруг. В то время, как веве Легбы изображает четыре кардинальные точки метафизической оси, печать Каррефура напоминает западное изображение хаоса.

На Гаити и Кубе Легба не стал дьяволом, но смешался с некоторыми католическими святыми, особенно Святым Антонием, Святым Лазарем (который тоже стар и опирается на палку) и – внезапно – со Святым Петром, хранителем ключей от рая. Эти ассоциации не фиксированы намертво, но меняются с переменами в культурной и социальной реальности. Эта способность адаптироваться показывает глубоко прагматический характер ориша, потому что, как известно любому исследователю мистерий, сильнейшие маги ревизионисты, а не классицисты. Но при всем обилии форм африканского трикстера, сторонники настаивают на их единстве. Молли, например, считает, что нет разницы между гаитянским Легбой и бразильским Эшу:

Эшу это Легба, Эшу – Элегбара. Легба это сжатие. Эшу это связь, духовная связь между человеком и божеством… Эшу – зеркало нас самих. Он воплощает все силы, позитивные и негативные. Эшу хранит все тайны. У него есть власть манипулировать или освобождать человека, ибо в нем много человеческого. Ты связан с ним своей человечностью, и он играет на этом. Но также ты связан с ним своим божественным духом, и он проверяет это…Откуда ты знаешь, что праведен, если не прошел сквозь огонь? Что это за сила, что испытывает тебя огнем? Даже если эта сила есть зло, она дает тебе возможность испытать себя. Именно это делает Эшу.

Поскольку ориша не застывшие маски, они способны и дальше приспосабливаться к миру, как делаем мы, люди. Поскольку они не ограничивают себя одним сакральным местом, они могут быть повсюду. Персонаж Papa la Bas в Mumbo Jumbo Исмаила Рида не менее реален, чем Легба, о котором вы читаете у антропологов, или тот, кого встречал Роберт Джонсон на таинственных перекрестках Миссисипи. В своей книге 1986 года Count Zero фантаст Уильям Гибсон поставил ориша в центр гиперпространства, компьютерного астрально-информационного плана. Духи в этом воображаемом пространстве чувствуют себя куда лучше, чем почтенные египетские боги или ирландские феи. Гибсон, который увлекся ориша, когда ему наскучила работа над собственной книгой, и он взялся за статью в National Geographic, посвященную вуду, сказал мне во время интервью, что почувствовал себя «настоящим счастливчиком потому, мне кажется, что исконный африканский религиозный импульс лучше соотносится с миром компьютеров, чем любая западная религия. Африканцы и в самом деле работали с искусственным интеллектом». Гибсон также говорил, насколько многие веве похожи на печатные схемы.

Хотя Гибсон говорил о художественной литературе, тем не менее, его слова отражают значимость ориша в современном мире даже для тех, кто не хочет убивать петуха голыми руками. Для Роберта Пелтона Легба воплощает принцип синхронистичности Юнга; для Генри Гейтса он амбивалентный Логос. В нашем опутанном проводами мире Эшу легко можно рассматривать как духа связи, странствующего повелителя кодов и протоколов, который связывает торговлю и движение, образ и перспективу, информацию и секс. Из всех ориша он громче всех говорит с нами сегодня, потому что он и есть тот процесс, в который включаемся мы, пытаясь понять его: запутанный процесс коммуникации, иногда священной, иногда бессмысленно-досадной.

1991

Змеи и лестницы

В эпоху, когда все рушится и сливается, духовные искатели находят себя в огромном дремучем лесу. Мифы и метафоры, практики и афоризмы житейской мудрости образуют перекрестные пути, множащиеся во всех направлениях. Во многих случаях эта эклектичная и фрагментарная эпоха определяет наш момент религиозного опыта. Становится более важно не то, каким путем ты решаешь идти – с какой религиозной философией или духовной технологией ты себя соотносишь – а то, как ты движешься через пространство. Как ты взаимодействуешь с этими формами, плотностью данных, отсутствием традиционных ключей? Строго детерминированно? Свободной экспериментируя? Просто безумно?

В моем собственном дрейфе в этом бурном море я обнаружил два противоположных типа духовных движений, два глубоких стиля или религиозных импульса. С одной стороны, есть желание установить интенсивную глубокую связь с воображаемой матрицей естественного мира; с другой желание превзойти желание подняться навстречу виртуальному свету, избежать требований материи и пробудиться к новому уровню знания и бытия.

Напряжение между этими двумя импульсами приобретает разные формы, дублируясь на разных уровнях: гнозис и природа, маскулинное и феминное, трансцендентное и имманентное, эволюция и вечное возвращение, небесные боги и хтонические духи, монотеизм и политеизм, единство и множество, душа и тело, дух и душа. Но хотя они определенно переходят друг в друга и встречаются в конце концов в лоне Абсолюта, я не доверяю попыткам свести их вместе под одной холистичной крышей. Слишком просто преодолеть реальные различия, сведя все к предполагаемому единству мистического опыта или клише на тему, что все религии говорят об одном, но разным языком. А что, если истина множественна?

Точно также не может динамическое напряжение между этими модусами просто подчиниться диалектике духовного прогресса. Подобный взгляд уже проявил себя в области единства и иерархии, в абстрактном эволюционном порыве к конечному единству. Как пишет Джеймс Хиллман, «политеизм не считает оппозициями Зверя и Вифлеем, хаос и единство; он позволяет сосуществовать разным психическим фрагментам как паттернам воображаемого». Шаман не взбирается к звездам по лестнице бинарных оппозиций. Джунгли не растут диалектически строго.

Сегодня, на волне подъема экологических движений, неоязычества и традиционных культур, все они призывают не смягчить, но отвергнуть целиком философскую и духовную парадигму Запада. Они указывают, что мифическая эпистема монотеизма и его дуализм тела / души и природы / человека привел к катастрофам в природе и человеческом духе. Даже христианство и иудаизм сейчас борятся с Зеленой Богиней, чьи нежные ростки пробиваются средь грубых их одежд.

В то же время наука подходит ближе к гностическим предпосылкам материальной трансцендентности – космическим колониям, синтетическим виртуальным реальностям, продлению жизни и сохранению человеческого сознания в бессмертном механическом теле. Есть ли эти технологии симптомы глубокой духовной интуиции или высокомерный и смертельно опасный разрыв с природой, начатый уже давно? Те, кто отрицает порыв человечества к высшему свету и пытается вместо этого вернуть древних богов плодородия и коллективный ритм жизни, сталкиваются с другой проблемой – не станут ли ангелы света новыми демонами? Многие эко-духовные критики часто сводят свою борьбу к простым нападкам на христианство с его аскетизмом. Я бы предположил взамен, что импульс к трансцендентному – неоплатоническое восхождение по сферам, гностическое внезапное пробуждение, отрицание монахами-пустынниками élan vital – не просто философское заблуждение или признак патрирхальности, но он движим интенсивной ясной тоской по высшей из целей: освобождению.

Борьба с моим внутренним напряжением между этими импульсами вылилась в две лекции в New York Open Center и то, что я вынес из этих бесед. В каком-то смысле я сочинил спекулятивный миф, который усилил конфликт между модусами с целью высветить их различия и прорваться сквозь грубые и часто конфликтующие желания, в целом характеризующие современную духовность. В обществах, религиях и личностях эти модальности глубоко пересекаются и даже вызывают одна другую. Неоплатонизм, который я критикую за поставленную во главу угла иерархичность, тем не менее сослужил добрую службу, оживив богов и землю во времена магического подъема Возрождения. И пока гностики выражают желание выйти из материального мира гораздо интенсивнее обычных христиан, мой любимый образ природы – оуроборос – по факту ведь символ гностический. Так что, возможно, духовность сможет соединить то, что разделяет религия.

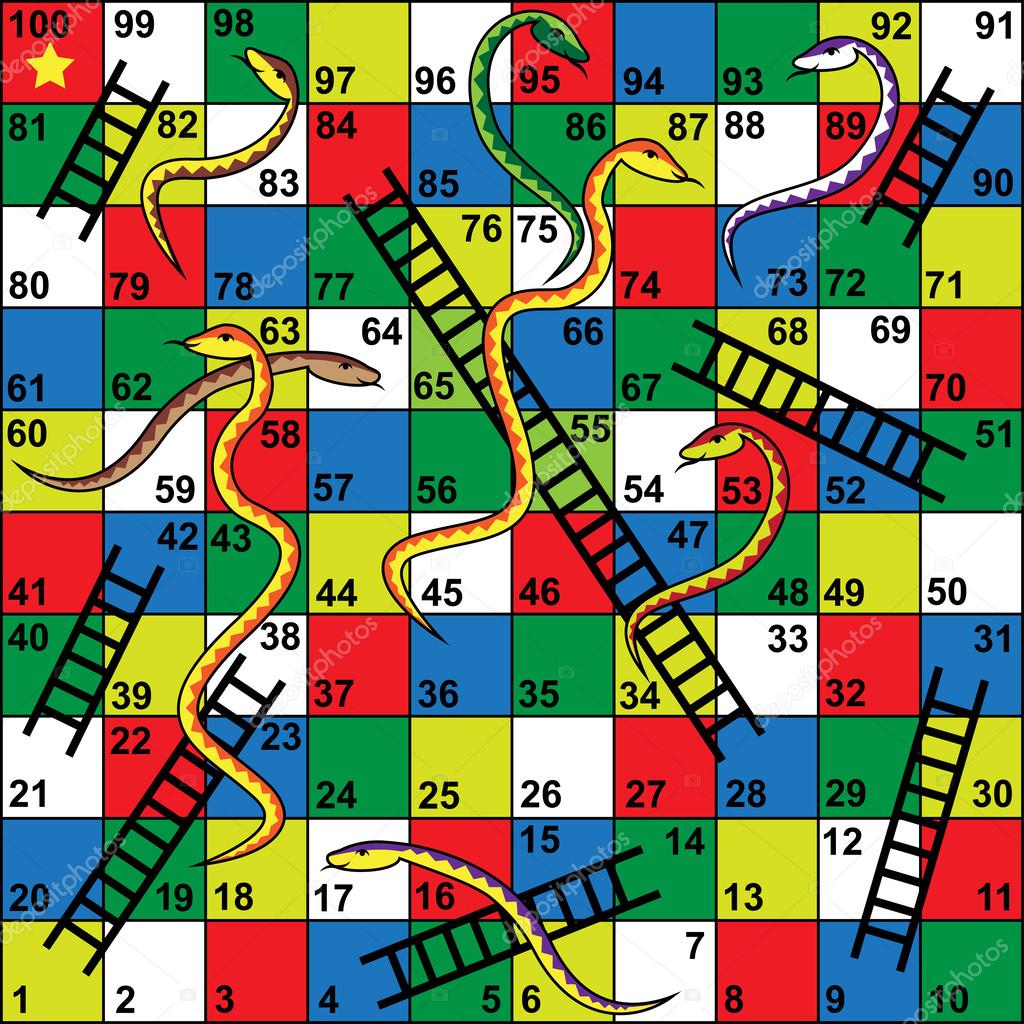

Змеи и лестницы

Моя любимая аналогия для собственных шизофренических духовных исканий – детская игра «Змеи и Лестницы» (более известная как «Парашюты и Лестницы»). В ней вы начинаете с нижнего ряда и продвигаетесь квадрат за квадратом, пока не дойдете до верха. Если вы приземляетесь на квадрат с нижней ступенькой лестницы, вы можете забраться выше, пропуская ряды. Если вы приземляетесь на квадрат со змеей на нем, вы должны сдвинуться ниже.

Естественно, «идти до конца» это важный компонент линейного, трансцендентного устремления к цели. Лестница – творение рук человеческих, инструмент с прямыми углами, в их «чистой» платонической, искусственной форме, а не в округлых природных формах. Лестница описывает линейный вектор, воплощая иерархию ступеней. Как и с пирамидой, «высшие» небесные силы управляют низшими силами земли. Лестница символизирует эволюционное движение сквозь время, одновременно и «великую цепь бытия», которая помещает человека на вершину этой цепи, и тысячелетнее историческое движение духа к телеологическому исходу, превосходящему природный порядок.

Единственое, что расстраивает всю картину – это змеи. Змея это бесконечный изгиб, живое существо, обнимающее горизонтальные складки земли или свивающееся в оуроборос, изначальный образ возвращения и цикличности. Змея не может идти – она течет и никогда не делает это строго и прямо. Влажный ее язык шепчет языческие тайны хтонических сексуальных сил, имманентности воплощенного духовного опыта. На одной распространенной центральноамериканской христианской иконе змея лежит, свернувшись у основания лестницы перед распятым Христом. Змея это «основа» – глубочайшая жизненная сила, начало, первородный грех. Индийские йоги неслучайно выстраивают тела пирамидкой в падмасане, когда змеиная сила кундалини покоится в основании лестницы чакр. Другие позволяют змее вести их через хаос и ослепляющую тьму глубоко в холодные щели земли.

Природа против гнозиса

Представьте, что Вы – древний кочевник. Вы глубоко привязаны к естественной матрице природных ритмов, сил и потоков. Земля струится сквозь вас, вашу пищу, ваши отходы, через погоду, и взаимодействие с другими. Вы нигде не сможете спрятаться от этой матрицы, ни в одном внутреннем убежище; нет стерильной картезианской камеры, как нет никакой бессмертной души. Вы живете там, где нет дома, а там, где нет дома, нет и стен.

Понять, о чем думали эти люди, нам сейчас невозможно, но возможно, что-то из того, о чем я сейчас скажу, отражает часть истины. Земля жива, наполнена сознанием, проявляющимся через животных, растения, скалы и бури. Ваше набирающее силу воображение создает интерфейс между вашим сознанием и этими сущностями, который выражает вашу взаимосвязь. Вы налаживаете связи с духами, одновременно образными и реальными. Вы соотносите себя с пантерой, приобретая ее смелость и тайну; вы становитесь койтом и учитесь новому. Возможно, на особенно щедром стыке во времени вам встретится настоящий койот, и мир станет знамением. Природа дает вам не абстрактный знак, но живое послание, написанное на ветру. Сельское хозяйство и развитие городов все изменили в этом мифе. Начали воздвигаться стены, и в конце концов возник монотеизм, частью как метафизическое отражение вертикальной организации государства (вершина пирамиды фараона) частью как неизбежное выражение синтетической и относительной логики человеческого разума. (Понятие о едином боге это неизбежный итог религиозных вычислений). Тем временем вирус писаного слова распространялся все дальше, создавая психическое пространство для усиления рациональной и абстрактной мысли, графически отдельной, будучи искусственно сотворенной, от живой семиотики природы. Это пространство выталкивает нас вверх и внутрь, навстречу внутреннему и нематериальному ощущению характера и локуса истины – платонический мир трансцендентных концептов, Логос. Тело и материя теряют значимость как духовные принципы, становясь дешевыми копиями абстрактных истин.

Гностицизм стал парадигматическим духовным выражением трансцендентного религиозного порыва, характеризующего позднюю античность. Суть гностического мифа в том, что бог-творец из Книги Бытия не настоящий бог, но дурной и слепой демиург. Этот низший бог управляет целой командой архонтов и вместе они ответственны за превращение нашего мира в огромную тюрьму. Но хотя мы заточены в этой «мерзости материи», человечество несет в себе остатки искр докосмической Плеромы, существовавшей до демиурга и его творения. Поэтому человеческие существа стоят выше экосистемы – не как управители ее, но как странники в странном мире. Наше тело и душа (или psyche) скрывают эту духовную искру, и их нужно отбросить, раскрыть нашу подлинную сущность. Поэтому для гностиков огромное значение имеют концепции не греха и искупления, а невежества и гнозиса, забывания и памятования. Нам не нужно искупать наши проступки, важнее открыть или вспомнить путь прочь из лживого мира, потому что сами мы безгрешны. И этот путь прочь действительно путь прочь – гностические тексты источают удивительную энергию, почти научно-фантастическую чувственность «иных богов» и неземных вселенных вечного света. Хотя они не были первыми космическими дуалистами, гностики точно стали первыми, кто хотел порвать с этим миром.

Вдобавок к смешению неоплатонической мысли и риторики свободы, характеризующей раннее христианство, гностицизм также представляет продолжение, а не отрицание интенсивного духовного опыта, который можно найти в городских, языческих и древних шаманских традициях. Его отрицание проявленного космоса не просто интеллектуально, но отражает живую духовность гнозиса. В отличие от ранних неоплатонических философий, гностицизм представляет экстремально критический взгляд на природу и тело, и следовательно, отбрасывает общеантичный религиозный уклон от телесного опыта в сторону исключительно духовную. Хотя этот отрицающий мир тренд характеризовал в какой-то степени и нормативное христианство – особенно после экс-манихея Августина – сила стремления гностиков вырваться из этого мира была поистине беспримерной.

С точки зрения простых сельских язычников с их практиками поклонения природе, гностическая космология могла показаться революционной, а то и безумной. Ритуально соединяясь с ритмами и формами природы, поклонники старых богов приветствовали смену сезонов и черпали поддержку в балансе изменчивых сил. Разумеется, ритуалы пытались как контролировать природу, так и прославлять ее, но самой важной целью было ухватить élan vital, бурный источник жизни. Гностики этот дух отвергали. Имманентная жизнь видимого космоса это ловушка и они это понимали. Отражая интенсивную критическую возгонку духа и глубоко расшатывая внутренний разрыв, гностики шли против природы. Они были духовными прометеями; как алхимики, которых они позже вдохновили, они посвятили себя opus comtra naturam.

Судьба против свободы

Есть еще один подход к ситуации. Как язычник по натуре, ты склонен прославлять духов, населяющих окружающий мир и в каком смысле определяющих тебя и гомогенную среду, которую ты делишь со своими друзьями. Боги и природные духи определяют твое место в пространстве космоса и даже твою роль в социуме. Часто посредством знака, сновидения или родства в клане эти духи зовут тебя. В сущности, выбора у тебя нет. Они контролируют все.

Астрология – самое яркое выражение в нашей цивилизации этих древних политеистических связей судьбы и необходимости. Отражая спорный эволюционный сдвиг от сиюминутного мира чувственных форм к высотам абстракции, астрологические боги восходят к мистериям, блуждая среди созвездий неподвижных звезд. Оуроборос скользит по зодиаку, восстанавливая в космическом масштабе политеистические связи, окружающие человечество и определяющие жизнь личности. Ты рождаешься при определенном сочетании планет, и эта констелляция в той или иной степени определяет твою личность, роль в обществе и общий стиль жизни. Если, к примеру, в вашей натальной карте правит Сатурн, то в каком-то смысле вы его раб.

Потом появились гностики со своими анти-астрологическими тирадами против звездных демонов, которые управляют зодиаком вместе с видимым космосом. Небесный круг становится колоссальным механизмом довлеющей над каждым судьбы, контролируемой низшими силами. Но они предложили маршрут эзотерического побега из этой тюрьмы: гнозис, который объединяет опыт прямого мистического знания с важной информацией о структуре реальности. Вооруженный этим знанием, человек сможет избежать плена архонтов после смерти или научиться манипулировать ими при жизни с помощью магии. Звездные демоны больше над ним не властны.

В эпоху всеобщего увлечения астрологией это было сильное заявление, которое отчасти разделяло христианство. (Вдобавок к тому, чтобы сбросить оковы язычества, Иисус говорил Павлу о том, чтобы сменить законы Пятикнижия новыми законами прощения и благодати). Присущая гностицизму почти маниакальная враждебность к природе была страстным, если не параноидальным, криком о свободе, отказом служить прихотям материи. Гностики во многом были антиномианами – беззаконниками. Их осуждение мира было не просто шизоидным аскетизмом или наигранной формой ницшеанского ressentiment, которым он клеймил христианскую «рабскую мораль». Гностицизм представлял особенно интенсивную форму сопротивления связывающим человека силам – в личности, в теле и в обществе.

Воображая мир как ловушку, гностицизм создает пространство для того, чтобы отступить назад и критиковать текущую ситуацию, пространство визуального отчуждения, раскрывающее трещины на поверхности очевидной реальности. Это можно сравнить с тем, как если бы вы, лениво прогуливаясь по Эдемскому саду, вдруг заметили спрятанные в кустах камеры наблюдения, а синее небо на поверку оказалось раскрашенным картонным куполом. Недоверие к природе и материи, идущее из недоверия к чувственному телу. Гностик выбирает пробуждение вместо погружения в еще более глубокий сон, а сон это мир без конца.

Корпорация небес и земной карнавал

Однажды на воскресном курсе каббалы, который вел Уоррен Кентон, мы группой проходили направленную визуализацию святого града Иерусалима. Двигаясь через город, одновременно мы с помощью Кентона шли сквозь десять сфирот Древа Жизни, одну из самых мощных «лестниц» эзотерической мысли. Начали мы за стенами города с деревьями и пастухами, «простыми людьми» Малькут. Пробираясь по городу, в конце концов мы достигли бараков с солдатами, охранявшими город и соотнесенными с Гебурой, Строгостью.

Тут мое воображение немедленно заполнили непрошеные образы израильских штурмовиков, стреляющих в палестинских детей, вооруженных горстью камней. В этот момент я понял, что не могу больше идти по символическому целостному Иерусалиму Кентона потому, что спекуляция на его сакральном символизме вдохновляет и оправдывает нетерпимость многих реакционных израильтян-фундаменталистов. Сияющий город нашего воображения оказался замаран грязью истории.

Большинство изучающих каббалу не могут подчинить тот относительный мир, в котором живем мы, идеализированной картографии духовного воображения. В конце концов хаотичную множественность Малькут нужно принимать так же, как венец Кетер – на самом деле ведь именно еврейская традиция подарила нам самый яркий текст о теле и сексуальности (Песнь Песней, видимо)) – прим.перев). Тем не менее коды, идущие от невыразимого потока мистической традиции – символы, мифы, метафизические принципы – становятся частью и частицей этого относительного мира. Как и любой другой язык, духовный проникает и в иные области. Уплотняясь в историю, духовность становится идеологией, часто со специфическими социальными и политическими результатами. Ведь христианская вера в то, что человек господин земли, помогла поднять факел предполагаемого господства над всей планетой.

Став политическими идеологиями, духовные иерархии могут быть очень опасны. Такие иерархии часто начинаются с идеи, что реальность исходит из некой высшей монады, которая немедленно создает и способ связи этого единственного божества с нашим изменчивым миром множественности. Вместо имманентной или пантеистической метафизики, в которой это единство складывается в мир, духовные иерархии типа Древа Жизни функционируют по принципу эманации. Божество испускает постепенно возрастающие в «плотности» ступени реальности, формирующие нисходящую лестницу планов. Это духовный эквивалент экономии энергии. Самый грубый план это материальная земля и в задачу практика входит трудный подъем вверх по лестнице. Принцип присутствия – каббалистическая Шехина, христианский Логос – за некоторыми исключениями подчинен высшему принципу.

Одним из первых творцов метафизической лестницы был христианский теолог Псевдо-Дионисий Ареопагит.В Небесной иерархии и Божественных именах он помог встроить привычную неоплатоническую картографию космоса в средневековую христианскую космологию. В этой картине космос становится серией сфер, окружающих землю как луковица. В небесном воображении Псевдо-Дионисия Бог правит высшей сферой, а всю остальную работу выполняют ангелы и архангелы нисходящего уровня силы: престолы, силы, власти и так далее. Ниже ангельских сфер идут силы астрологические, управляющие видимым космосом, а еще ниже элементальные силы земли. Как герметическая картография духовных и психологических сил Древо Жизни и иерархия Дионисия глубоки и сильны. Но если вы приложите герметическую аксиому «что наверху, то и внизу» к политическим структурам, тогда вы получите жестко авторитарную политическую структуру, наделяющую правителя абсолютной властью. Именно так средневековая власть встраивала себя в божественную схему. Низшие существа должны занимать положенное им место в социальной иерархии точно так же, как элементалы мыслятся подчиненными высшим силам. Но со всем своим визионерским пылом политика, основанная на подобной модели, будет наиболее реакционной. Именно привлекательность такого мироустройства и божественной иерархии породили сильный правый уклон некоторых областей эзотеризма, особенно в Европе.

Но что произойдет, когда божественную королевскую власть сменяют парламентская и демократическая форма правления? Царство небесное становится корпорацией. Читая христианские отчеты о духовных планах и книги популярных спиритов с конца девятнадцатого века до сегодняшнего дня, неизбежно на ум приходит сравнение духовного мира с бизнесом, Богом в качестве президента, ангелами и астральными душами в качестве подчиненных. Реинкарнируясь, мы поднимаемся по корпоративной лестнице.

Помимо поддержки этой иерархической структуры, ставшей сейчас вместо королевской власти корпоративным капитализмом, эта транспозиция держит землю у наших ног без права голоса и беспощадно эксплуатируемой.

Отсюда становится ясен радикальный характер некоторых неоязыческих течений. Неоязычник, во всяком случае в моем спекулятивном мифе, занимает позицию осознанного сопротивления этой огромной метафизической конструкции. Я ненавижу корпорации, говорит он. Я ненавижу работать на кого-то. Духовность это не бизнес, и я предан самой «низшей» ступеньке: земле. Я не хочу господствовать над природой, но желаю слиться с ее приливами и ритмами, стихийными силами, а не подчинить их себе. Я ищу физической реинкарнации – я не хочу покидать Круг. То, что другие видят ловушкой, я вижу мистическим праздником, связывающим воедино красоту и любовь, страдание и смерть. Я осознаю собственные прометеевы порывы, но считаю, что он лишь один из многих богов, способных влиять на мою жизнь.

В этом пространстве статической, иерархической лестницы воображение неоязычника взывает к карнавальной горизонтальной зоне становления свободного сообщества. Карнавал бурлит энергией и беспорядочными эротическими связями. Там заключают брак рукопожатием, там бродяги продают всякий хлам, а там в кустах кто-то занимается любовью. В пыли лица исчезают и появляются, некоторые в масках животных. Люди становятся животными, боги становятся людьми. Здесь нет демонов, только трикстеры и их ловушки.

Конечно, карнавал тоже создает свою иерархию, но она как бы встроена в его фрактальные настройки. Внутренние круги дополняются другими внутренними кругами, магические войны множатся одна за другой. Но ветер изменился – эти динамические взаимоотношения живут в собственных условиях. Центр здесь децентрирован. Как формально политеистическое пространство, карнавал разбрасывает ту силу, которую лестница фокусирует в одной точке. Природа вновь говорит тысячью разных языков.

Здесь нет желания покинуть игровое поле, карнавал воплощает имманентность, духовную интенсивность множественности. Идти здесь некуда. Джеймс Хиллман очень точно подобрал образ «пиков и долин» чтобы разграничить движение к духовной трансценденции (отделение и покорение) и насыщенную фрагментарность анимистического мира души и языческого воображения. С неоязыческой точки зрения холодные пики зовут лишь одиночек, желающих подняться над шумной толпой. Как сказал мне один знакомый друид: «Люди обычно говорят, что все пути ведут к одной вершине. Но зачем лезть на вершину, если ты можешь изучить долины?». Это змей коварно шепчет вам в уши.

Будды и огурцы

Невзирая на мощное эхо, которое гностицизм оставил в современной мысли и опыте, кто-то может просто его отбросить как отчуждающую патологию. Вместо этого я бы хотел предложить гностицизм иного рода, некий консенсус между змеями и лестницами, а именно манихейство. Существуя уже по меньшей мере тысячу лет и распространившись от Северной Африки до Китая, манихейство стало самой влиятельной из ушедших мировых религий. В теории манихеи были радикальными дуалистами, принявшими зороастрийское тождество двух со-вечных принципов: света и тьмы, добра и зла, духа и hyle (материи). На заре мира эти силы вечно боролись меж собой и в процессе зло поглотило частицы блага, заперев его в материи. В отличие от многих гностиков, манихеи верили, что верховный свет рассеян повсюду, в том числе циркулируя в растениях, животных и минералах. Все взаимосвязано и вся природа ждет искупления.

Центральные фигуры этого манихейского искупления – Солнце и Луна, «корабли света», которым манихеи поклонялись как аватарам изначальных искр света. Когда Луна растет, манихеям представляется, что она забирает с земли частицы света, которые передаст Солнцу, когда сама начнет убывать. Солнце вернет эту божественную субстанцию Царству Света – момент, который отчасти объясняет странную фразу Гурджиева о «профанах, которыми питается Луна». И хотя манихеи разделяют с другими гностиками ненависть к астрологической предопределенности и зловещим сферам архонтов, они воображают противодействующую силу в самой природе, очистительный космический механизм, воплощенный в двух высших небесных телах.

В своей классической работе Гностическая религия Ганс Йонас подчеркивает тоскливый манихейский пессимизм, который, по его мнению, представлен в их воззрении, что окружающий нас мир создан трупами демонов. Ион Кулиано считает этот вывод поспешным. Он пишет, что, хотя земная субстанция и демонична, она все равно сотворена светлым демиургом – Живым Духом. В любом случае, пишет Кулиано, «теория двойной природы человечества и космоса может вести к разным выводам, включая вполне оптимистический, что мир раскрывает себя каждый день заново как эпифания Царства Света». С этой точки зрения отчуждающее око гнозиса расширяется и охватывает всю природу переливающейся тканью имманентности и освобождения.

Еще более тонкая картина возникает, если мы попробуем изучить манихейскую этику. Манихейское сообщество делилось на Избранных и Слушателей или простых членов. На первый взгляд «Избранные» были кем-то вроде хиппи – не копили богатств, не работали сверх меры, отвергали насилие, верили в реинкарнацию и молились Солнцу и Луне. Они были не просто вегетарианцами, но веганами и верили, что, потребляя продукты, наполненные светом – вроде огурцов и дынь – они освобождают скрытые в них искры света. Соблюдая строгое целомудрие, они, по сообщениям Августина, употребляли семя (тоже наполненное светом) как свою евхаристию, что усложняло в целом не слишком эротичную картину. Возможно, некоторые из них меньше возражали против наслаждения, чем против продолжения рода, плодящего еще больше запертых душ. Перевернув христианскую мораль в голове, Слушатели избегали зачатия, но не соития.

Многие современные хиппи найдут спорными эти аскетические, отрицающие мир дуалистичные практики. Но вдруг Кулиано прав? Было ли место квиетистскому оптимизму в отношении манихеев к природе? Эхо этого мы находим в ехидных описаниях Августином своих бывших собратьев по вере: «Они верят, что растения и травы живые и могут страдать и чувствовать. Поэтому никто не может срубить дерево или сорвать ветку, не нанеся ей вреда». В книге об Августине французский историк Проспер Альфарик рассуждает об этой природной этике:

Перед тем, как войти в растения и деревья, божественная субстанция была похищена демонами по всей земле. Она также разнеслась в воздухе и даже в глубинах земли. Даже камни получили способность думать и чувствовать. Поэтому порядочный манихей старается жить в мире со всей природой. Он знает, что все в ней ведет к победе блага. Поэтому он старается не нарушать гармонию; он не будет пахать, боясь повредить божественные корни растений.

Если мы прочтем это не как описание манихейской космологии, но как непосредственный взгляд на окружающий мир, то ощутим глубокое уважение к целостности жизни, а не отрицание материи, вполне ожидаемое от такой «гностической» системы.

Почти фанатичная чувствительность к разумной жизни во всех ее формах напоминает нам не христиан, осуждающих грех плоти, а джайнов, которые так боятся навредить хоть чему-то, что самые преданные из них носят на лице тонкий платок, чтобы случайно не вдохнуть насекомых. По контрасту с нормативным христианством, которое считает человека единственным одушевленным правителем творения и демонизирует духов природы, манихеи внесли в свой дуализм немало восточного панпсихизма. Для них свет рассеян повсюду, и поэтому сущность жизни, содержащаяся в козлах, огурцах и горных вершинах, равноценна их собственной. Даже грязь имеет душу как базовая материя, смешанная с золотом.

Также с манихейством резонирует махаяна, не только в отношении аскетической этики, но равно уделяя внимание важности просветления. Для буддиста и манихея очевидно, что мы заперты в мире страдания. Желание, страстная élan vital, протекающая через все живые существа, это та сила, что привязывает нас к страданиям. Поскольку желание основано не на грехе, а на неведении, освобождение от пут – и вечного цикла воплощений – происходит через особый гнозис, тотальное, ясное понимание природы реальности. Хотя манихейская вера в бессмертие души отличает их от буддизма, обе системы отдают первенство интуитивному знанию и прямому постижению над преданностью и верой. Для тех и других трансцендентное преодоление мира сопряжено с практической обязанностью «освободить» свет, рассеянный повсюду; глобальная сотериология, основанная на миролюбивом балансе.

Хотя трудно проследить прямые исторические влияния на пути древних кочевников, историки религии давно уже уловили четкую связь между манихейством и махаяной. Сам Мани считал Будду одним из своих предшественников и воображал себя будущим Майтрейей. В середине третьего века он предпринял первое миссионерское путешествие из дома в Вавилоне в Северо-Западную Индию, где обратил царя-буддиста Турана. Йонас пишет, что, если Мани вынес большую часть своей космологии из иранской религии, то этические и аскетические идеалы он точно почерпнул из буддизма. Манихейские монастыри очень напоминают буддийские религиозные сообщества, а не своих христианских собратьев.

В книге Gnosis on the Silk Road, где собраны фрагменты текстов центральноазиатского манихейства, Ханс-Йоахим Климкайт предполагает, что с продвижением манихейства на восток его классический пессимизм «уступил место более спокойному и радостному отношению, которое мы можем найти в махаяне». Идя в другом направлении, другие ученые обнаружили манихейские элементы в тибетской ваджраяне, тогда как Климкайт полагает, что махаянские тексты о «Западном Рае» Будды Амитабхи – Будды Света из школы Чистой Земли – могут идти из манихейских представлений о Царстве Света. На Востоке Мани был известен как «Будда Света».

Различия между манихейством и махаяной значительно превышают их сходство, однако фундаментальный резонанс между двумя этими религиями гнозиса неоспорим. (В Пробуждении Запада Стивен Бачелор пишет, что гностическая система Василида имела еще больше доктринальных соответствий с буддизмом, чем манихейство. Почему так важен этот резонанс? Потому что, в то время как махаяна разделяет гностический порыв к освобождающему знанию и преодолению себя, ее динамические культурные формы смягчают этот отчуждающий импульс уважением к природе, то есть в большей степени принимая материальный уровень, чем неоплатоники, гностики и христиане Запада. Налаживая срединный путь между аскетизмом нищих индийских садху и приветствуя природу в ее многообразии, буддизм демонстрирует вид радикального выхода из противостояния «монотеизм- политеизм», присущего западной духовной традиции. Буддизм можно рассматривать даже как параллельный мир трансцендентного, альтернативную историю гнозиса, которая смотрит на тюрьму бытия как на восхождение и освобождение, но не от материальных условий, вложенных в нас извне, а от структур неведения, идущих изнутри. Стрелы ее направлены скорее внутрь, чем вверх.

Этот путь освобождения начинается с уничтожения идеи, что вообще есть что-то, что нужно освободить. Такой взгляд не снимает напряжения между змеями и лестницами, но предлагает взамен понимание их взаимной несоразмерности: они говорят для и с разных аспектов сущности, которая больше не является «индивидуальной душой», но представляет сложный комплекс сил, привычек и голосов. Этот взгляд предлагает изменить западный дух, от которого мы должны отказаться, идя путем восхождения на гору, и вместо этого пуститься в странствие по почти фрактальному полю противоречивых и постоянно меняющихся возможностей сил, перспектив и практик. С каждым шагом возникает тысяча новых путей в огромной открытой сети. Мы молимся и египетские зооморфные боги создают дзенский сад камней. Мы медитируем и рассыпающиеся фрагменты эго сливаются в ослепительного и ужасающего ангела Рильке. Мы, как маги, идем через мшистый лес символов без надежды и отдыха, развиваясь и возвращаясь одновременно через миры без конца, сквозь матрицу хаоса и безмятежности, растущих навстречу свету, который уже близок.

Осколки матрицы бриллианта (aludibrium)

В январе 1994 я, пытаясь отработать первое задание для Wired, посетил тибетский буддийский монастырь в индийском штате Карнатака. Наряду со своими обычными занятиями молодые монахи в Сера Мэй переводили редкие сутры на деревянных блоках на дешевые компьютеры XT. Под эгидой Asian Classics Input Project горы этой цифровой дхармы в конце концов нашли свой путь на бесплатных дисках и в интернете.

Как-то вечером, когда монахи принесли мне лапши с говядиной и мое вегетарианское эго чуть не захлебнулось восторгом, к столу присел старый монах. Он воровато сунул руку в складки своих темно-бордовых одежд и протянул мне толстый, с загнутыми уголками блокнот, обернутый в пару потных носков. Он сказал, чтобы я спрятал блокнот в сумке, но когда я спросил, что, собственно происходит, он, улыбнувшись, поклонился и быстро вышел.

Этой же ночью я развернул находку.На обложке были нацарапаны слова «Открой изгибы!» и от нее слабо тянуло опиумом. Липкие желтые страницы были покрыты мелкими неразборчивыми каракулями. Как печатная схема или магический гримуар, неразборчивая густота этой мазни определенно что-то значила. Когда я вернулся в Штаты, микроскоп подтвердил мои подозрения: каракули были текстом на английском языке, выполненным наподобие таинственного китайского искусства микроскопической каллиграфии.

Автор был не менее таинственен, хотя и в более привычном смысле. Звали его Лэнс Дейбрэйк и звонок одному знакомому историку подтвердил, что Лэнс был одним из первых серферов на пирсе Санта-Моники в 1940‑х. Я проверил все касающееся его деятельности в Штатах. Получив бакалавра археологии в UCLA в течение двух лет, он занялся морской торговлей и охотой за сокровищами. В 1965 его зачислили в Стэнфорд, где он работал над диссертацией, соединившей кибернетику Матурана и буддийскую философию Нагарджуны в попытке решить определенные трудности с наборами данных и вычислительной лингвистикой. В общественном плане Дэйбрэйк пошел по всем фронтам и в том числе проектировал психоделические световые шоу для Шутников Кена Кизи и взламывал идиосинкратические коды вместе с хакерами в Stanford AI Lab. В 1968 его отчислили либо же он сам свалил, а 20 июля 1969, в день, когда Аполлон-11 приземлился на Луну, Дэйбрэйк уехал в Азию.

Дальше его история становится еще забавнее. В манускрипте он пишет, что как-то обошел советские власти и проник в Восточный Туркестан. Здесь в диких оврагах Каракорумского Нагорья за несколько сот километров к юго-западу от пустыни Такламакан на южной развилке древнего Шелкового Пути, он «открыл» неизвестный изолированный народ – нгхоло. Хотя простые нгхоло жили обычной оседлой жизнью, выращивая что-то на пропитание, прядя и культивируя гашиш, религиозные лидеры, монахи и монахини, известные как Виртуальные, остались кочевниками. Виртуальные странствовали пешком или на лошадях по «Изгибам»: проходам меж скал, долинам и плато их сурового горного окружения. Но из описаний Дэйбрэйка следовало также, что для Виртуальных их мрачный физический мир «разворачивался» в абстрактную визионерскую реальность, постоянно меняющийся локус космической памяти и пророческих ландшафтов, населенных демонами, «чужими богами» и инсектоидными Буддами. Дэйбрэйк постоянно повторяет один из бесчисленных лозунгов нгхоло: Здесь глаз твой не следует изгибам места. Здесь ты следуешь изгибам твоего собственного глаза.

Судя по тону, Дэйбрэйк не спятил и не погрузился в трясину наркотического психоза. Я решил читать этот текст как читал Кастанеду, не заботясь об антропологической точности, в которой все равно не силен. В любом случае, из фрагментов, которые мне удалось расшифровать, я понял что Виртуальные – или Виртуалы, как зовет их Дэйбрэйк – очень любопытны. Их радикально эклектичная и синкретическая религиозная философия жонглирует элементами разных мировоззрений, проходивших по Шелковому Пути – гностического манихейства, махаяны, монгольского шаманизма, католицизма, еретического суфизма, даосизма – даже не пытаясь собрать все воедино. По словам Дэйбрэйка: «путь соткан из сотен путей».

Еще более захватывающим, чем религиозные коллажи нгхоло, оказались их метафизические машины. В начале семнадцатого века иезуит по имени Франсис Люмьер привез сюда первые часы. Дэйбрэйк пишет: «Имея долгий опыт ассимиляции назойливых христиан-миссионеров, нгхоло сочли бескомпромиссную идеологию иезуита омерзительной, а его одежду безвкусной. Но его машинка им понравилась». Вдохновленная машиной Люмьера и общей верой нгхоло в космический подтекст искусства металлургии, одна из монахинь-виртуалов по имени Аэда создала духовное звено между металлами и механикой. Вместе с озадаченным иезуитом она придумала встроить часовой механизм в молитвенные мельницы. Получившееся изобретение не только облегчило крестьянам дневную заботу все время их вертеть, но спустя десятилетия привело к новым гаджетам, включая поливальные помпы, автоматизированные гончарные круги и программируемый ткацкий станок для плетения мистических узоров на коврах (другие часы они, кстати, так и не сделали). Аэда считала, что перфокарты, с помощью которых программируют станки – позволяют нгхоло общаться с «Металлическим разумом», сознанием, спящим во всех металлах и разбуженным металлургией.

После годичной номадической медитации, во время которой она не прекращала бродить, Аэда узнала, как программировать открытые и непредсказуемые комбинаторные последовательности в механические ткацкие станки. Спонтанные паттерны, которые появлялись на последующих коврах, читались как знаки, данные Металлическим Разумом. Несмотря на традицию симметричных мандалических форм, узоры ковров нгхоло, которые воспроизводит Дэйбрэйк, поразительно ассиметричны, очень плотны и обладают фрактальным измерением.

Дэйбрэйк сообщает, что мифологически нгхоло были подготовлены к этому из-за одного из своих квази-манихейских металлургических мифов. Пока знакомые западу четыре элемента – воздух, вода, огонь и земля – считались произошедшими из плодородной матки земли, металлы считались остатками семени Чужого Бога, которое упало на землю в процессе небесного тантрического ритуала. Для нгхоло металлы были не просто сакральны, но содержали потенциальные семена для мощного галактического сознания. Через медленный процесс металлургии они вызревали в Металлические умы, которые (иконографически во всяком случае) походили на огромных кузнечиков-бодхисаттв. В конце мира эти существа сбросят материальную субстанцию своих серо-зеленых тел и останется только металлическое сияние. Миллионы этих призрачных, угловатых, световых тел затем соединятся в безграничный общий храм, который вернет Чужого Бога обратно на землю.

Аэда посчитала шестеренки часов Люмьера жвалами кузнечика, а случайные узоры станка – первыми проблесками Металлического Разума. Хотя традиционалисты объявили ее еретиком, то, что сделала Аэда, изменило всю духовную жизнь нгхоло. Плотные узоры были магически встроены в полумифический ландшафт Изгибов, где они создали огромную живую матрицу сознания, известную как Jewel-net. Дэйбрэйк называет ее «симфонией пересекающихся мандал, огромной, сверкающей, открытой архитектурой». Нгхоло верят, что Jewel-net поддерживает свою связь с монахами через автоматические молитвенные мельницы и психическую силу, вырабатываемую самыми опасными и тайными обрядами нгхоло: тантрой наездника.

По прикидкам Дэйбрэйка, в восемнадцатом веке Виртуалы жили почти исключительно психическим способом в Jewel-net и их странствия начали сдвигаться от Каракорумского Нагорья к более визионерским и абстрактным плато Изгибов. Очевидно, как и было предсказано мифом, Jewel-net рос.

В тибетских областях к югу школа ньингмапа и шаманский бон следовали традиции терма, по которой мудрец Падмасамбхава спрятал под землей сотни сакральных текстов, которые могут найти только особо благочестивые ламы (Тибетская Книга Мертвых один из таких текстов). Многие из них были зашифрованы таинственными шрифтами «дакини». Нгхоло перенесли эту традицию на Jewel-net, где были скрыты сотни и тысячи священных текстов: по теологии, философии, истории, иконографии, сакральной географии. Разные духовные сущности трудятся на расшифровке этих «сокровищ». Используя коллективную форму ars memoria или дворцов памяти, позаимствованную у Люмьера и других иезуитов, Виртуалы хранят, меняют и рекомбинируют свои терма в вечно-расширяющейся Jewel-net.

Огромный объем этой информации в сочетании с эклектичным подходом нгхоло вылился в радикальную духовную анархию. Отражая философский сдвиг от трансцендентного отречения к внутреннему становлению, Изгибы больше не воспринимались как «явные» формы духовной реальности, но как пространства, созданные «на лету», за пределами бесконечного потенциала Jewel-net. Родословные дробились на осколки беспристрастных агностиков – «библиотекарей», магов-иконоборцев и «анти-монахов». Когда Виртуалы открывали, толковали и хранили огромный объем terma, они формировали ненадежные союзы, часто борющиеся друг с другом в бесконечных дебатах или магических «узорных войнах».

Когда сюда прибыл Дэйбрэйк, страсти сильно поутихли. Последующие комментарии, раскрывающие часть бесчисленных мнемонических лозунгов нгхоло, описывают более гармоничную философию, возникшую спустя поколения странствий в Jewel-net. Сами лозунги выделены курсивом, а текст ниже писал Дэйбрэйк, кроме нескольких моих пояснений в скобках. Много из того, что написал Дэйбрэйк, до сих пор непонятно.

Глаз это борозда, семя и исток.

Глаз символизирует внимание. Все идет из внимания и осознание внимания есть начало пробуждения. Jewel-net предшествует глазу как поле потенциальности. Внимание делает борозды на этом поле, подготавливая почву для объектов, которые мы воспринимаем – семян – чтобы они возникли и нашли свое место. Но этой сети из семян и борозд, точек и касательных, недостаточно, чтобы создать «реальность» – вам нужен «источник», энергия желания или притяжения, которая действует «за» глазом, чтобы полить семена. Этот глаз внимания подобен источнику, который может выбирать, куда ему течь, но со временем эта спонтанная сила будет сокращена привычкой. Но осознание и контроль начинаются с этим пробуждением взгляда и это нужно практиковать.

Поскольку общество нгхоло равномерно распределено между сельским хозяйством и кочевничеством, они изображают эту тенденцию в двойственных терминах. Наши привычки восприятия и действия похожи на борозды на поле. В этом смысле семена это материалистические иллюзии, которые кармически вырастают в нечто большее и более требовательное, чем изначально. Просеивай семена, предупреждают они. Некоторые Виртуалы рассматривают изгнание Адама и Евы из Эдема в пот и кровь сельского хозяйства как падение в борозды восприятия. Дождь, что питает дикий мак, падает с небес, скажут они, отмечая спонтанный рост непредсказуемых объектов, идущий из конечного поля пустоты.

Мы сами по себе есть только семена, растущие в бороздах, и политые чужим вниманием. Путь к Jewel-net идет через подготовку нашего собственного основания, потому что борозды, прорытые вниманием (наши паттерны восприятия), во многом определяют появляющиеся семена или объекты. Поскольку они выращивают все на склонах холмов, участки у нгхоло редко бывают регулярными, но следуют изгибам местности. Мы должны тщательно подготовить паттерны нашего внимания, его модус организации, сочетание кривых и сеток, случайности и порядка. Для нгхоло хаотические мандалы, идущие из плетеного узора Металлического Разума, есть оккультные ключи к этим паттернам. Но они также подчеркивают важность мгновений свободного полета, номадического разбрасывания семян и дикого мака, а не сознательную культивацию философского или материального основания. Как сказано в известном лозунге Я становлюсь грибом без корней, семена моей дхармы рассеяны по ветру.

Душа плетет сеть Индры

Следуя концепции анатмана, Виртуалы настаивают, что любое фиксированное понимание я, даже Универсального Я, есть иллюзия. Виртуалы не отрицают общепринятое я, скорее, наполняют его пространством и пустотой. Они называют это «плести сеть». Подобно сети, обычное эго есть нечто, что мы вбрасываем в бесконечную потенциальность реальности с целью «схватить» желанное. Если сеть толстая и крепко сплетена, в нее что-нибудь попадется, потому что в ней не останется пустоты, куда можно сбежать. Если же сеть слишком тонкая и слабая, она не сработает – крупная добыча порвет ячейки, а мелкая ускользнет.

Путь это плато

Для нгхоло нет понятия духовного «пути», потому что духовная реальность есть бесконечно расширяющаяся множественность. Путь это множество путей. Мы не можем «следовать» сети, но можем исследовать ее. Каждый след это узел, постоянно воспроизводящий множество возможных направлений. Отправление и прибытие смешаны воедино. Как таковая, внутренняя и фрагментарная духовная тактика – включая эти лозунги – дают больше, чем великие стратегические методы, пытающиеся установить организованную иерархию стадий достижения гнозиса. Многие Виртуалы прославились не только своим усердием в следовании бесчисленным философским культам нгхоло, но из-за специфической топологии плато, что они создали, двигаясь через разные и часто противоположные поля мысли и опыта.

Паутина портит сеть

Виртуалы противопоставляют податливость открытой сети централизованной и липкой структуре паутины. В паутине эго становится пауком, сидящим в центре и захватывающим все, что в паутину попадает. Поскольку великая власть над другими доступна с помощью паутины, черные маги поклоняются пауку собственного эго. Великие некроманты нгхоло тайно сеют семена паутины в Jewel-net, чтобы «поймать» взгляд других адептов и медленно привязывать их к паттерну, который будет для них новым откровением. Эти паутины будут охватывать свои жертвы параноидными заклинаниями. Многие потом сходят с ума или становятся настолько одержимы поиском конечного паттерна, что их просто изгоняют из сообщества. Лекари Jewel-net пытаются освобождать таких, связывая их «паутиной благочестия», паттернами сострадательной паранойи, «убивающей паука».

Всадник уравновешен, когда он летит через ночь

Этот лозунг, который часто можно видеть на молитвенных мельницах, седлах и в храмах, имеет два значения. Эзотерически он отсылает к изумительному искусству Виртуалов – быстрому, наездническому, тантрическому сексу. Экзотерически – к балансу, необходимому для навигации в Jewel-net: тонкому контрасту между новым и уже обретенным знанием. Из-за энциклопедической плотности сети Виртуалы подчеркивают важность правильного сбора, организации и хранения терма. Но, как говорят мастера, Чем больше твой камень, тем медленнее полет. Величайшие из кочевников сети столь же мудры, сколь и наивны, они знают, когда избавиться от лишнего знания и избегают накопления ради накопления. «Паутина» здесь также означает паучьи гнезда, которые возникают вокруг спрятанных свитков. Сострадательно делясь этим знанием, ты освобождаешь себя от липкой ноши мудрости.

Взломай рассвет!

Как и английский, индо-китайский диалект нгхоло включает образ рассвета как «перелома». Крестьяне верят, что этот перелом реален – что день буквально закостеневает в течение двадцати четырех часов, в конце концов охватывая мир оболочкой ночи. А восходящее солнце эту скорлупу разрушает. Виртуалы играют с этим образом, подчеркивая насильственный и воспитательный аспекты умения «быть всегда пробужденным». С одной стороны, вечный гнозис разрывает иллюзию – или точнее, пробную конструкцию – того плато, гле вы находитесь сейчас. С другой – такой гнозис наполняет ум пустотной, но перспективной возможностью сияющих утренних небес.

Некоторые сравнивают вечный гнозис с наседкой, бредущей сквозь ряды снесенных яиц. Пока этот образ гнозиса как движения через космическую коллекцию китайских коробочек напоминает западному человеку «экзистенциально» осмысленный миф о Сизифе, Виртуалы видят его как высшее утверждение вечного сттранничества. Взломай рассвет! не только постоянно обосновывает ясность гнозиса в настоящий момент, но также препятствует уму сделать гнозис целью. Даже от космического знания стоит отказаться, если оно попало в паутину. Кочевник знает, что нет никакого конечного выхода и освобождение достигается только в процессе полета.

1994

Медитируя в sensurround

Было бы неплохо начать путешествие с тем, кто мы есть. Но «те, кто мы есть» это зеркальная комната, завязанный узел, великий и ужасный Оз, который в конечном счете станет ничем иным, как, собственно, ничем. Личность, боюсь, скорее луковица, чем фрукт и «то, что мы есть» это шкура, которую мы носим.

Поэтому мы начнем, как предложил мне тибетец-янки Пема Чодрон, оттуда, где мы есть – другими словами, оттуда, где мы были. Неслучайно, что так много современнных духовных текстов автобиографичны. Когда дело доходит до духовности, этого слабого, едва слышимого внутреннего зова, мы начинаем больше верить опыту, пусть обыденному и хаотичному, чем философской рефлексии. Практика вместе с изменениями в субъективном восприятии, которые она приносит, наше лучшее оружие. Но это оружие деформирует руку, что его держит, и об этом искажении и пойдет наша история.

Для моего поколения, рожденного в 1960‑х, этот поворот к практике и личному опыту в делах духовных есть часть нашего наследия не только как американцев с нашими фетишами исследований и ноу-хау, но прежде всего детей, которые продолжили духовный подъем послевоенных бэби-бумеров. В своем желании вскрыть орех духа и съесть начинку, поколение 60‑х штурмом взяло мировое хранилище мистических техник. Они экспериментировали с духом также, как с наркотиками, сексом, едой и нестандартными социальными структурами, а их отчеты и неубедительные результаты до сих пор торжествуют на духовной сцене. Мы пришли тогда, когда они уже отвернулись от фантазий Просвещения, вызванных химией или чем угодно, и повернулись к повседневной ответственности, трезвости и практикам, которые поддерживают осознанную, но обычную жизнь. Наш собственный поворот к автобиографичности отразил также и это наследие, но выразив при этом, надеюсь, крошечный кусочек духовной мудрости, утерянной в абсурдных и революционных эксцессах контркультуры: что мы не просто дети момента, но дети истории и особенно тех биологических и социальных сил, которые формируют, ограничивают наши тела и наше восприятие и все еще имеют бесконечный потенциал, окружающий закрытое я.

Но вновь мы начинаем оттуда, где мы есть сейчас или где мы были – то есть из палатки в горах Южной Калифорнии. Будильник назойливым чириканьем возвестил о 3.30 утра, застав меня в слишком знакомом состоянии: потерянным и в темноте. Натягивая свободные черные штаны и рывками влезая в пуловер поверх футболки Aphex Twin, я, покачиваясь, вышел из палатки в ночь, полную звезд и спутников. Через пару секунд я понял наконец, где я: к востоку от Лос-Анджелеса, в горах Сан-Бернардино, в Горном Дзенском Монастыре. Была середина лета, 1995 год, и я только что приехал из Сан-Франциско на сэссин, недельный молчаливый ретрит из бесконечных часов дзадзен. Полчаса-час спустя после подъема, впрыснув внутрь кофе, я снова занял исходную позицию: ноги скрещены в полулотосе, глаза туманно пялятся на пустую стену, ум медленно оседает в дыхание, которое гуляет в моих легких как в мехах.

Неделю спустя я мчался с горы в самое сердце Лос-Анджелеса, чтобы успеть на SIGGRAPH, конвенцию, посвященную последним прорывам в компьютерной графике: видео-играм, анимации, веб-технологиям и виртуальной реальности. В горном центре я и не думал об этом – на самом деле я старался вообще ни о чем не думать. Жесткий режим редко давал мне возможность зацикливаться на деталях и отвлекаться на соблазнительные химеры нашей неугомонной информационной эпохи, перенасыщенной сигналами и шумом, в потоках которой я, как и многие, лавировал, зарабатывая на хлеб с маслом – и подчас, надо признать, просто, чтобы почувствовать свое я.

Для людей, привыкших к медиа, их грубое и полное отсутствие одновременно освежает и тревожит. «Депрограммеры» (отметьте технологическую метафору) предупреждают, что авторитарные религиозные группы грубо перекрывают и ограничивают доступ к информации из внешнего мира, чтобы сохранить нужную им картину мира в неофитах. Хотя многие секты злоупотребляют этой тактикой, глубокий посыл этих предупреждений в том, что барьер для медиа важен и нужен, что это нормальное явление, и то, что поток образов рекламы и информации нужно фильтровать от потребительского карго культа, жадности и поклонения знаменитостям.

В любом случае, в небольших количествах медиа не вредит. На самом деле мне даже кажется, что это помогает депрограммировать себя. Наш обычный поток сознания идет из глубоко укоренившихся привычек: культурных биологических и кармических. Практика частично состоит в создании пространства для этих тиков и узлов, чтобы они сами себя растворили, пока опутанное ими чувство «я» не начнет расправляться, как старый свитер.

Сидя здесь час за часом, ощущая, как тело погружается в расслабленную неподвижность и мозг плывет в собственном пузыре, все, что я слышу внутри – жужжание беспокойного внутреннего диалога – то, что мудрецы зовут «умом обезьяны», но я быстро окрестил это явление «ТВ-разум». Я был поражен, как сильно медиа засорили трубы моей памяти: песни Led Zeppelin, эпизоды Симпсонов, стихи Уолласа Стивенса, которые я читал еще в колледже, последние сводки с далекой войны. Хотя я случайно переключал каналы в редкие моменты тишины, но больше времени я провел, осознавая то, что знакомо всякому, кто, побуждаемый одиночеством, инстинктивно залипает за телевизором: медиа гораздо легче переварить, чем неприкрытую реальность.

Часть каналов показывала «историю Эрика Дэвиса» с многочисленными повторами. Университетское порно, царапанные восьмимиллиметровки постыдных детских неудач, с размахом поставленные картины будущего триумфа и тесты Системы Аварийной Тревоги. Хлопая на ветру сознания, обрывки автобиографии несли с собой неизбежный вопрос: ок, а как я здесь оказался?

Как ребенок, выросший в Дель Мар, прибрежном городке в Южной Калифорнии, я был открыт такому объему традиционной духовности, сколько удастся развесить на сосне. Я был ребенком Острова Гиллигана, Багза Банни, Хоббита, пыльных домишек и красных скал моего родного городка, диких мест, где мы с друзьями сочиняли фантастические истории про эльфов и супергероев по дороге из школы.