Фронт горения

Предыдущая часть: «Право первого утра»

Городской Саве

– I –

Вообразимость Путей

Твои письма приходят всё реже: даже о том, что старый проход в убежище сносят, я узнаю не от стены в колодце и не от рекламного стенда, а из обрывков случайного разговора прохожих на остановке и, конечно же, не успеваю. Приехав, я, как обычно, ищу дом везде, где его никогда не было, но нахожу только груду силикатного кирпича и зубастые силуэты Расчистки. Жирная, едко пахнущая Пагуба вытекает из вывороченных корней дома и спешит укрыться, накормив собой почву. Приглядываюсь с безопасного расстояния: нет, никаких следов убежища в выпотрошенных останках чужого быта. Что ж, спасибо и на том. И я едва не роняю ополовиненную бутылку вина, когда замечаю на слепой стене тремя кварталами севернее запись, которой не было в прошлый раз: «Восточный край Тигля, завтра в полдень. Я возвращаюсь в город». Три ключа и координаты, с помощью которых можно будет спуститься к основанию Башни.

Я не помню, где провожу эту ночь. Точнее – я вообще не провожу её, шатаюсь между периметров из рабицы, запоминая дорогу, насколько хватает сознания, а проснувшись там, где привычно, в Жёлтом Гарнизоне, долго обдумываю произошедшее. Во сне городом правит фасадизм, и всё, что может заполучить Расчистка, – пустотелые муляжи, имитация архитектуры, поскольку дома – в лучшем случае лишь проходы. Сколько ни ройся в их перекрытиях, без специальной подготовки до убежища, той единственной серой комнаты, ради которой некогда всё затевалось, не добраться. Но я не припомню, чтобы хоть раз дело доходило до сноса.

Везде, где мы можем осознавать себя, – в снах, воображении, рисунках, – мы ведём партизанскую войну с Расчисткой, планомерно уничтожающей Пагубу – проржавелую и перекошенную плоть нашего детства. Если бегство и приспособление можно назвать войной. Расчистка вырезает автогеном грибницы на детских площадках, потрошит заброшки и спешно возводит на их месте белёсые зиккураты из стекла и бетона. Впрочем, Пагуба не отстаёт: медленно, исподтишка она разъедает город, и в последние годы эта чёрно-белая партия оставляет всё меньше возможностей покидать башню Жёлтого Гарнизона. А теперь ещё и это – «Восточный край Тигля, завтра в полдень. Я возвращаюсь в город». Событие, которое никогда не произойдёт, как я почти приучил себя думать за прошедшие годы. Событие, вступающее в кричащее противоречие с разрушением дома и логикой сюжета, у которого с момента твоего отъезда почти получилось перестать быть сюжетом.

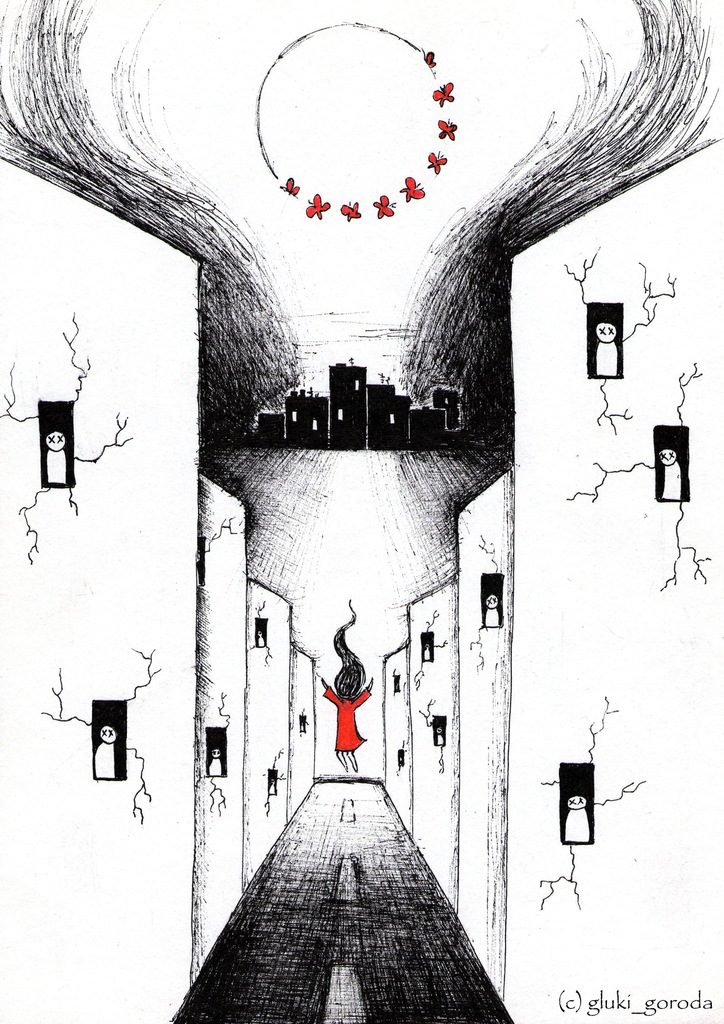

Ты возвращаешься в город. Боевой листок на ветру, странная птица в красном, которая, как и всё здесь, не то, чем кажется. Причина может быть только одна: за прошедшее время я понял что-то чертовски важное, но выяснить, что именно, можно лишь одним способом: заглянув в тебя.

Веки еще не разлеплены, но сквозь резь в глазах я вижу, как пальцы привычно набрасывают карту огрызком карандаша на обороте распечаток гравюр Биаласа. «Кольчатые лестницы, ввинченные в диссоциирующие в черноте этажи…» – да, примерно такими письмами мы и обменивались последние годы на стенах колодцев, пытаясь не потерять друг друга; грубыми стежками сшивали в единое целое разбежавшийся разными тропками урбанистический опыт. Мегаполису вообще свойственна многословность. Закончив, несколько минут изучаю на просвет свежевычерченный лабиринт. На поверхности от этих зарисовок будет немного толку, но как только я воспользуюсь первым ключом, они станут главным ориентиром по дороге к Вавилонскому Тиглю.

Перед тем как выйти на улицу, я задерживаюсь с сигаретой на техническом балконе. На то, чтобы отыскать Жёлтый Гарнизон, ушло более полугода: с тех пор как ты уехала из города и убежище опустело, и во сне и наяву стало очень трудно найти себе место, в котором хотелось бы не только хоть как-то существовать, но и продолжать заниматься городскими исследованиями. Однако поиски полностью себя оправдали: с последнего этажа взгляду открывается заснеженный скайлайн мегаполиса, зубчатый профиль, похожий на язычок ключа с многоэтажками вместо сувальдных выступов. В перепадах высоты и расстояниях между ними можно прочесть устройство каждого из трех замков, которые мне предстоит открыть. Дверь, ключ и замок охраняют Башню, управляющую нашим взаимодействием с городом.

Когда двери лифта смыкаются и серо-зеркальный короб приходит в движение, я в тысячный раз спрашиваю себя: что вообще я имею в виду под «городом»? Или «Городом»?.. Я с детства остро чувствовал, что пространство вокруг – не столько материальная реальность, сколько идея, карточная колода образов, созданных его обитателями, которых меня позже научили с поправкой на эпоху и стиль называть девиантропами. Негромкий присосавшийся к сердцу в детстве зов Пагубы из колодцев и определённая практика в юности послужили хорошим подспорьем в обучении тому, что Хозяин Лестницы называл Игрой-в-Город. Мне пришлось досконально исследовать собственный образ мегаполиса. Стоит ли удивляться, что, когда ты вошла в мою жизнь, у меня уже было несколько путей для спуска: обычные, а затем и осознанные сновидения, дополняющиеся их картографированием. Однако самому простому и одновременно изящному способу научила меня всё-таки именно ты. Ты показала, как можно нарисовать себя в город.

Внимание – кисть, которая оставляет узоры на холсте памяти. Так, психогеографический дрейф можно сравнить с техникой автоматического рисунка: если прочертить на карте его траекторию, она будет таким же предметом экспрессионистского искусства, как работы Поллока, проекцией бессознательного. Траектория же продуманного, жёстко привязанного ко времени перемещения между несколькими контрольными точками будет скорее походить на инженерный чертёж. Возраст делает подшивку этих изображений в нашей памяти все более пухлой, а поскольку тяготеют они к тем же архетипам, что и другие явления человеческой жизни, их можно опосредовать той или иной магической системой, например Футарком или колодой Таро. Связать сознание с городскими объектами поможет весь репертуар архаических ритуалов, спроецированный сквозь тысячелетия на урбанистическую среду: медитация, толкование, поиск или принесение в дар маленьких артефактов. Постепенно приходит интуитивное понимание, по какой стороне дороги нужно пройти, в какой трещине на стене спрятать ключ, чтобы перестроить архетипы в собственном сознании и даже воздействовать на те или иные аспекты городской реальности в соответствии с алхимическим принципом «что наверху, то и внизу».

История идет по спирали, как башня Татлина: несмотря на все завоевания рационализма, по мере роста города, его усложнения и нашего от него отчуждения мы возвращаемся к первобытности. Мы больше не только не контролируем происходящие в нем процессы, но даже не можем осмыслить их. Жизнь в мегаполисе начинает мало чем отличаться от жизни в лесу: город становится скорее вместилищем стихий, чем творением человека, и взаимодействие с этими стихиями осуществляется через шаманические и оккультные практики – Игру-в-Город.

Подножие Жёлтого Гарнизона завалено снегом. В белой завесе, которая плавится вдалеке неоново-красным, ветками рисуются странные руны, складываясь в строчки «Магнитных полей» Бретона. Современные мегаполисы и есть напластования магнитных полей, порождающие идеи о дополнительных реальностях… Ленточки на ветвях похожи на обрывки красного скотча. Соблазн искать за каждым экраном альков, схрон, углубление в пространстве, мост на территорию призраков… Выйдя из тени Жёлтого Гарнизона, я начинаю свой путь по поверхности города туда, где разница между сном и явью теряет смысл, – к Вавилонскому Тиглю, коренящемуся в основании Башни, где выплавляется город, где мы входим в него и покидаем его. Туда, где я смогу снова встретить тебя. Наяву.

– II –

Опознаваемость Границ

«Случалось такое, что, приехав по незнакомому адресу, ты битый час не можешь найти нужный дом, а потом обнаруживаешь его метрах в двадцати у себя под носом?» Кажется, мой утвердительный ответ – один из первых ответов, с которых больше десяти лет назад начались наши салочки с Пагубой и Расчисткой в колодцах города. «А такое, что, не зная толком ни адреса, ни дороги, замечаешь какой-то фасад и наитием чувствуешь: вот оно, мне сюда?..» Одинокая, скрипучая снегом и солью обочина уводит всё дальше от Жёлтого Гарнизона, и мысли о последнем дне лета имеют особый, невыносимый привкус.

Связавший нас опыт состоит с временем в непростых отношениях. До того как несколько лет назад ты уехала, с поверхности яви это выглядело встречами в повторяющемся сне посреди незнакомой окраины на излёте августа. Трёхцветные граффити новых подробностей ложились поверх старых рисунков, но главное не менялось: мне снилось, что я возвращаюсь погостить в родной город, где я никогда не был. По телефону мы договаривались о встрече в еще более зыбком районе посреди трамвайного кольца, ты всегда появлялась в ядовито-красной одежде, позволяя узнать себя издали, было сыро, свежо и совершенно неважно – кто мы и откуда знаем друг друга. Дрейфуя по спальному району, мы быстро заводили разговор об устройстве этого места, его маленьких легендах и тайнах, потом, по мере приближения ночи, начинали искать убежище. Большую часть этих встреч, практически до самого отъезда, вела меня ты. Ты умела отыскивать заброшки или расселённые дома, приготовленные под снос, становившиеся проходами в квартиру со всегда неизменной комнатой, где мы баррикадировались до рассвета, чтобы потом просыпаться порознь и неделями дожидаться сна, в котором все могло бы повториться заново.

И лишь три магистрали связывали этот круговорот в единое целое, создавая сквозной сюжет. Первая: продолжение разговора, позволявшее учиться и накапливать знания. Вторая: разные пути к убежищу, а следовательно, и разные карты, которые я годами рисовал после пробуждения. И третья, самая главная: выданное авансом чувство родства. Встречаясь с чистого листа, мы не сомневались, что появились друг у друга давным-давно, куда раньше первой встречи. Ты была частью запределья: моей сестрой, олицетворённой идеей человека, которого никогда не существовало, но с которым я вёл разговоры с того момента, как начал осознавать себя. Был ли я кем-то для тебя, зависело от того, что смотрело на меня из-за зеркала нависавшего поперёк сна. В каком-то смысле мы выросли вместе – в тех людей, которыми стали на фронтах мегаполиса. Я – в того, кем являюсь, когда открываю глаза по утрам, ты – в ту безнадёжно взрослую, которую я ни разу не видел, но о которой каким-то образом ты годами писала мне письма на стенах.

В те встречи, которые я могу опознать как первые, дрейф обычно выводил нас к желтоватой трёхэтажной постройке. Несколько минут мы молча курили перед подъездом, потом ты отпирала дверь, пропуская меня в сумеречную парадную с отёчной лепниной под потолком. В закатных лучах, косо бьющих через узкое окно, танцевала цементная пыль. Огибая решётчатую шахту лифта, навстречу нам спускалась расклёшенная лестница с округлившимися от времени ступенями. Звон шагов разносился по дому и не находил отклика: ни души, пусто. Через два пролета ты протягивала мне ключ, спустя три-четыре удара сердца он оказывался в замке. «Кровь выливается из замочной скважины», – «Что?» – «Вирт. Нун. Ничего…» Пагуба мерно капала где-то выше из проржавелых труб. С утробным урчанием под окнами начинала сгущаться Расчистка. Контрапункт. «Можно тебя поцеловать?» Пауза. «Да». Расчистка бросала в окно луч прожектора, и я спешно поворачивал дверную ручку, и дыхание убежища заполняло нас безопасностью, чувством дома. А снаружи, в скрипучем трении чёрных и белых форм, занимался огонь, и, стоя на пороге, ты бросала, как здорово было бы убежать куда-то из этого трёхцветного образа, нарисованного в твоей голове.

Да, мы действительно состояли из образов – контурных карт, по которым водили мелками своих пяти чувств. Карт, которые были двойниками, а точнее, красно-бело-чёрными рубашками карт Таро, в которые мы наряжались для Игры-в-Город. И само это словосочетание – контурные карты – распадалось на максиму Коржибски «карта не тождественна территории», попирающую универсальность любого символа, и идею Лири и Уилсона описывать психику с помощью восьми контуров, которую мы использовали для соотнесения себя с городом. Мы преклонялись перед вероломством образов, с помощью которых я и город строили себя друг из друга. Город представал живым существом: исполинской фабрикой, свободной от разделения на субъект и объект своего Великого Делания и являющейся своим же продуктом, чьей единственной побочной реакцией становился прогресс. Город строил, а точнее, рисовал сам себя, как рисовали себя две руки на гравюре Эшера. И над каждой из их ладоней мне хотелось видеть отсветы пламени. Процесс этого самоподдерживающегося горения с легкой руки Варелы и Матураны, двух шаманов из южноамериканской сельвы, назывался красивым словом «аутопоэзис». Что вообще такое жизнь, если не самостановление, способность создавать самоё себя? Создавать из ничего, не имея на то никаких причин, кроме тысяч законов природы, на невообразимой высоте, в коронарном пламени черного солнца сводимых к тем первичным квантам существования, которые ты называла любовью, а я игрой и источниками которых служила воля – воля быть.

Разумеется, замкнутой системой город не был: ему постоянно требовались инъекции свежей крови, стекавшейся с периферии империи к подножию Башни. При этом для всех, кто находился внутри, внешний мир постепенно терял значение: во всей своей мозаичности, город был настолько велик, что оказывал влияние на все аспекты жизни каждого жителя, чего никогда не смогло бы произойти в сельской местности или кочевом таборе. И всем нам не оставалось ничего, кроме как, играя в театре теней наблюдающего самого себя города, пытаться выиграть свою волю, оставаясь узлами его коммуникаций и энергоструктур, столь же реальных, как линии электропередач и канализация. Повышая ставки в этой игре, мы разучивали все новые и новые комбинации, открывая для себя техники сращивания сна и яви: измененные состояния сознания, становящиеся доступными с помощью химических препаратов, музыки и магических фраз – ключей от дверей, ведущих к Вавилонскому Тиглю, основанию Башни, первооснове города.

Вот и сейчас, стоя в тускло освещённой арке напротив неестественно-чёрного оконного провала, я достаю из нагрудного кармана пузырёк, похожий на йод, и поочерёдно вдыхаю каждой ноздрёй. Провал начинает мерцать, Пагуба вокруг пузырится лохмотьями краски, и шум крови в голове подсказывает ритм второго ключа, которым мне нужно будет воспользоваться. Я концентрируюсь и делаю шаг, спускаясь на следующий уровень города. Его изнанку.

– III –

Структура Районов

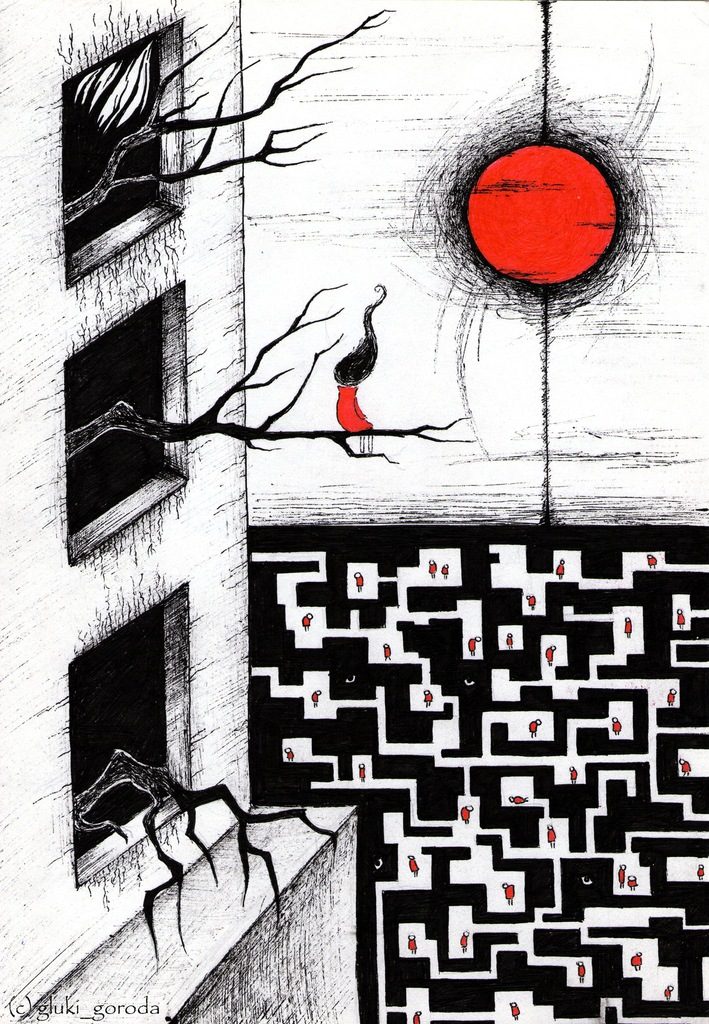

О том, что структура города имеет несколько уровней, мы впервые заговорили еще до топики Лири-Уилсона и уж тем более до того, как ты научила меня рисовать себя в город. Крысовод Толмен, работавший с архетипом лабиринта, утверждал: наши образы города не являются автоматическим отражением, слепком с действительности. По мнению его последователей, любой образ был продуктом работы сознания и бессознательного, результатом синтеза первоэлементов чувственного опыта – квалиа.

На внешнем уровне речь шла о «перцептивном городе» или «поверхности» – продукте восприятия, доступном и крысам, статичных наборах путей и сооружений. За ним шла «картина города», или «изнанка» – место, где фасады и переулки окрашивались оценочными отпечатками нашего опыта. Последний уровень, «амодальный» или «ядерный», был свободен от чувственных образов как таковых, он являл собой совокупность абстрактных идей и смыслов, наматывающихся даже на те элементы городской среды, которые могли находиться по другую сторону океана или превратиться в развалины тысячи лет назад. Каждый уровень был населён духами, существующими одновременно в умах всех, кто в них верил. На поверхности речь могла идти об оптических эффектах и звуках, призраки изнанки гнездились в непривычных чувствах и мыслях, возникающих в необычных местах, духи же ядра состояли из городских легенд.

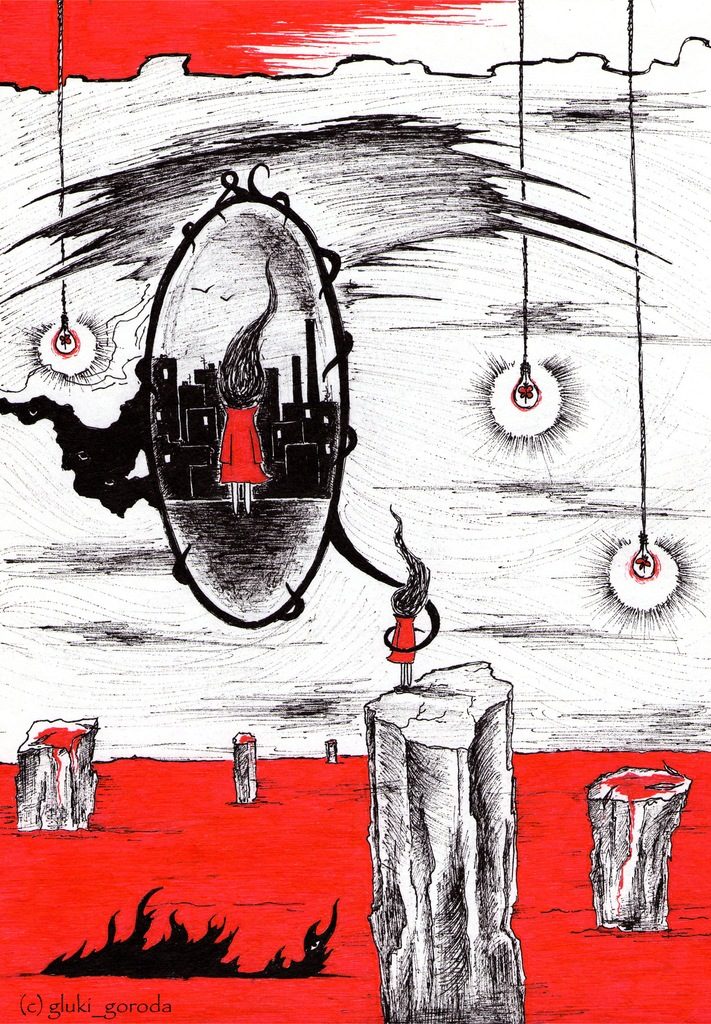

Ось, которая связывала эту структуру в единое целое, мы и называли Башней. Падая в её призму, свет распадался на три аспекта, разница в соотношениях которых и создавала все уровни города. На физическом плане каждый аспект представал в виде цвета: так, поверхность чаще всего рисовалась мелом, изнанка – сажей, ядро же имело кровавую окраску. Вместе они, цвета трёх гун и трёх дош, цвета Великой Работы, создавали любой городской пейзаж, любую ведуту, по которой изо дня в день странствовало наше внимание. Расчистка тяготела к «белому» аспекту, Пагуба – к «чёрному», сила же, которую мы старались не вспоминать без повода, ассоциировалась с «красным» аспектом. Она редко давала знать о себе, заполняя самый центр ядра вокруг чаши Вавилонского Тигля, но всегда было ясно, что именно она зачинала город светом кострища в холодной степи и именно она перерезала его аорту огненным смерчем, который ворвался когда-то в Дрезден и Токио. Эта метафизика и лежала в основе сеттинга Игры-в-Город – возможно, самой прозрачной и малоприметной в своей очевидности из ARG-игр, в которой карта приравнивалась к территории, как в «Сильви и Бруно» Кэрролла.

Я уже стоял однажды на краю Тигля – когда провожал тебя в последнем сне. И, отшатываясь от тебя, как от пропасти, думал о том, что, если ты вернёшься когда-нибудь, твоё лицо станет последним, что я увижу в жизни, твоё имя будет последним, что город швырнет мне в глаза. Это кажется странным, но все эти годы на месте твоего лица оставалось слепое пятно. Я помню тебя вполоборота, помню тёмные волосы, упавшие случайно на профиль, помню голову, запрокинутую так далеко, что не видно ничего, кроме острого подбородка, помню мокрый затылок… Или помню тебя так близко, что лица уже и не разглядеть. Просто так получалось – главная мантра всего, что происходило и продолжает происходить с нами.

Независимо от количества ведущих к ней лестничных пролетов, квартира с убежищем всегда находилась на втором этаже – пустая, обветшалая коммуналка с побитыми оспой стенами, уродливой лепниной, похожей на дёсны цвета цинги, рассохшейся, слоистой мебелью. Пять комнат, четыре заперты или завалены строительным мусором. В последней – белые больничные стены и несколько составленных вместе кроватей с панцирными сетками, ворох грязных пледов и простыней, свалка из медицинской посуды. И – странная шумовая музыка, в которую превращался контрапункт за окном, нойз с вплетением саксофонного звука и барабанного ритма. Звук, в который всегда был записан второй ключ, позволяющий продолжать погружение – отстучав его наяву на водопроводной трубе в колодце с особой акустикой.

– IV –

Значение Узлов

Снится ли что-нибудь сну? Этот вопрос не дает мне покоя всякий раз, когда я думаю о тебе и тех странных ночах, которые мы проводили в убежище. Перед тем как уехать из города, ты не раз и не два смеялась у меня на плече, что в этих трёхцветных Играх-в-Город куда больше абсента и ожогов, чем вымороченной вражды Пагубы и Расчистки. Глодала ключицу, что вся чёрно-белая герилья за окнами не столько про ненависть, сколько про нескончаемый свальный грех, которому мы предаёмся с городом, а потом серьёзнела, нос к носу смотрела в мои сливающиеся в одно пятно глаза и вполшёпота добавляла, что та серость, в которую смешиваются все краски по мере Игры-в-Город, давит на тебя – взрослостью, бесприютностью, бесталанностью. Выдыхала губами в губы, что тебе тоже снится одно и то же: ты сжигаешь город, сгораешь заживо, и нет смерти – болезненней, чем от огня. Резала язык о сколы на пломбе, заставляя сглатывать это горячее, солоноватое знание под шум Расчистки снаружи. Твои волосы падали мне на лицо, заслоняя от стрел кранов и бликов сварочных ламп, и какое-то время я видел только твои глаза: чуть ближе – чуть дальше, чуть ближе – чуть дальше. И Расчистка за окном затихала, а может, просто начинала вторить этому ритму.

Снится ли что-нибудь городу, притворившемуся для меня человеком? Вся хитрость состоит в том, чтобы как можно дольше не замечать собственного существования, отвечала ты тихо. Так стоит канатоходцу вспомнить о том, что он – маленькая мясная машинка, оказавшаяся на высоте, падение с которой несовместимо с жизнью, как он сразу же упадёт… Слова, на которых ты отдалялась, порывом, свет бил в глаза, и я, как обычно, не успевал различить лица. Я знаю, что ты есть, тяжело возражал я, не могу перестать это знать. Я знаю, что ты знаешь, доносилось после паузы из кокона пледов. Только выпростанная ладонь в свете прожекторов сужалась скважиной на запястье.

Все шло своим чередом, подчиняясь сценарию сна, мы делали новые заключения о городе, но рождали они лишь заключенных, о чем не давала забыть вернувшаяся к обычному ритму Расчистка. Приближался рассвет, таяли остатки вина. Траектория Разговора-о-Городе неуклонно вела к столкновению со сном, за которым должно было последовать пробуждение в совсем другом мире – порознь, до следующей итерации. Без цели, без ясности, без произвольности. Почти физически я ощущал, как запаян в этот сюжет и не мог ничего изменить; впрочем, если быть с собой честным, то и не хотел.

По сценарию в этом месте полагался психогеографический спор длиной в три-четыре глотка: что-то про ситуационистский интернационал и… и… Ну так давай поговорим о сценариях, улыбалась ты. Почему ты боишься произносить это слово вслух? О тех ситуациях, в которые попадаем в городе. Спорим на последнюю сигарету, что не обойдётся без османизации Парижа и старины Ги на подступах к 60‑м? И спорить тут нечего, бормотал я, о чём ты вообще, если он первым и опубликовал этот термин – «психогеография»! Услышав его, по легенде, от неграмотного алжирца, ехидно вставляла ты, и всё катилось по кругу. Банда французских бездельников-леттристов больше полувека назад придумала практику «дрейфа» для исследования урбанистического пространства. Не имея возможности разрушить до основанья существующие города, чтобы возвести на их месте свои, эти утописты пытались переписывать собственные ментальные карты, делая как можно более случайными ситуации, трансформирующиеся потом в их головах в образ города. Таким образом они надеялись скинуть ярмо социальной и культурной иерархии разных районов, улиц, строений. Больше того, они надеялись уничтожить необходимость день изо дня с неизменной целью перемещаться по определённым маршрутам в определённые часы. Избавиться от функций, которые город навязывал своим жителям, превращая их жизни в набор однотипных сценариев. Ситуационисты были ярыми противниками современного им урбанизма, поскольку видели, как с его помощью город употребляет людей, приспосабливая себя под нужды индустриального производства, а не под потребности граждан. Города становились рассадниками насилия и депрессии, захлёбывались в однотипных сценариях либидозной и мортидозной горячки.

Если те утописты собирались разрушить ненавистный уклад, то мы, их невольные последователи, лишь фиксировали материальные остатки тех городов, которые они так и не смогли изменить, а также «ментальные остатки их революционного намерения». И во сне, и тем более наяву я чувствовал себя сталкером, который живет призраками ненаступившего будущего в декорациях обессмыслившегося прошлого. Ведя повседневную жизнь в катакомбах нового Вавилона на руинах своего детства, я неуклюже пытался выиграть у города собственные, не принадлежащие ему сценарии. Но за карточным столом я всегда оказывался лицом к лицу с величайшим шулером, в чьей краплёной колоде для каждого из дерзнувших было заготовлено по Башне, и Игра-в-Город неизменно оборачивалась против меня новыми долгами.

Хорошенькое же резюме ты подводишь ночи, бормотала ты уже явно сквозь сон. И вдруг, поднимаясь на локтях, ясным, совершенно прозрачным голосом говорила: ведь мы не пойдём сюда в следующий раз, верно? Здесь хорошо, и убежище навсегда останется с нами, но в следующий раз мы сюда не пойдём. Я соглашался, и до следующего раза мы теряли сознание в предрассветных лучах с неизменным годами предчувствием перемен.

В одну из ночей, за секунду до того, как ты, заметив сгущающиеся вокруг Расчистку и Пагубу, позвала бы искать убежище, я крепко сжал твою руку. «Сегодня. Мы совсем потерялись друг в друге и в этом городе… не в ладах со своей волей…» Несколько секунд прошли в молчании, потом ты отвернулась спиной к ветру, передёрнула плечами, щёлкнула зажигалкой. «Говоришь, противиться любому зову…»

Улицы вокруг сплетались во всё более тугой клубок, со всех сторон начинал нарастать гул. Глядя на твой силуэт, я в последний раз попытался задаться вопросом, кто ты: моё отражение, городская галлюцинация, дух, или же и вправду такой же, как я, сумасшедший из плоти и крови, или всё это вместе? «Послушай, все мы носим зеркальные маски. Кого ты увидишь, если снимешь свою?», – ответила ты, оборачиваясь. Голос был незнакомый, с призвуком картонной психопатии из плохой словески, но почему-то ломился в самое сердце. Я не нашёл, что ответить, да, признаться, и не хотел. Вместо этого я изо всех сил прижался к тебе, как обычно: нос к носу.

Всю ночь мы простояли в эпицентре солнечной бури, тёплой лужице света посреди трёхцветного пожара, в котором Расчистка и Пагуба то ли ели, то ли зачинали друг друга с таким грохотом, что приходилось закрывать ладонями друг другу уши. Мы и смотрели-то большую часть времени друг в друга, но светопреставление вокруг было настолько ярким, что неизбежно отражалось в наших глазах. Двигаться было почти невозможно. Пару раз я успел подумать, что мы умрём. Или, как минимум, поседеем.

Но ни того, ни другого не произошло, просто в какой-то момент я понял, что давно проснулся и уже минут двадцать не замечаю этого. В следующий раз ты сказала, что уезжаешь из города и при всем желании не можешь позвать меня с собой. Может быть, так и должна выглядеть награда за желание побороть сценарий.

И в тот вечер во сне я провожал тебя к Вавилонскому Тиглю по тем же железнодорожным путям, по которым иду уже несколько часов по колено в снегу, пока не упираюсь в тупик. Передо мной припорошенный снегом Хозяин Лестницы, неотесанная каменная глыба высотой чуть больше полутора метров, напоминающая цементного идола из Богемской рощи. Тот, кому нужно вручить последний из трех ключей – слово. Твоё настоящее имя.

Когда я называю его, последняя завеса отдёргивается. За ней раскинулось пространство Башни, в котором сгорают души. Дав глазам привыкнуть к пламени, я шагаю туда – в огонь, из которого ты когда-то шагнула в мою жизнь – Девочка, а теперь уже Женщина-в-Красном.

– V –

Ясность Ориентиров

Кто-то сказал, что миры сделаны из страха и языка. Когда мы пишем слово «Город» с заглавной буквы, делая его многозначительно-собственным, мы подселяем в него идею тайного знания, говоря читателю: здесь глубоко. Проникновенно заглядываем в глаза: ты же чувствуешь, как здесь глубоко? Скажи мне, что чувствуешь то же, что и я, и я назову тебя братом, сестрой, своим возлюбленным чадом и возьму с собой в самое пекло. Конечно, глубина в такие моменты рисуется зеркалами, а желание броситься в распахнутые объятия, убеждая себя, что да, чувствую, – питательная кровь и почва для связывающей поколения повести о каменном хлебе.

Никогда не забуду, с какой обидой ты цитировала как-то вымышленного собутыльника, говорившего, что Игре-в-Город чаще всего отдаются никчёмыши, не способные ни осилить учебник по урбанистике, ни вписаться в проект по благоустройству города, ни даже всерьёз заняться стрит-артом. Я усмехался в ответ и, подыгрывая, придумывал приятеля, согласно которому вся наша психогеография с привкусом шизотерики – лишь предлог, инструмент и таинственный антураж для блядства. Распаляясь, ты примеряла личину кого-то, кто мог бы открыть нам глаза на то, что «Расчисткой», «порталами», «духами» мы называем стробоскопические эффекты, помноженные на инфразвук, индуцирование, алкоголь и чёрт знает что еще. Я поддакивал, сообщая, что пятна Пагубы на стенах обязаны своим появлением исключительно ржавеющей арматуре и обуглившейся проводке, а её чёрные кляксы Роршаха привлекают городских сумасшедших с особыми паттернами восприятия примерно по тем же причинам, по которым хиппи так занимают мох или фрактальные формы. Но мы оба знали без слов: любая реальность – подлинная, любые чувства – настоящие, театр боевых действий – мы сами. И сила, влекущая нас к Игре-в-Город, а стало быть, и друг к другу, – и есть главное проявление города, его воплощённый дух, Великий Вампир, Вавилонский Тигель. Да, играя, мы служили паразитической силе, которая была больше нас, но служение это в конечном счёте было исследованием и единственным недвойственным способом быть. Быть одновременно и скальпелем и раной – мечта чумных докторов, прививавших себе штамм холеры.

В предвечернем небе над Тиглем застыла навсегда вспышка рубинового излучения. Большая часть построек осталась прежней, но пейзаж окончательно утратил сходство с ведутой и походит теперь больше на стеклодувный цех, кривой фистулой вкрученный в свиную тушу, препарированную до мельчайшего капилляра и нерва. По изогнутым плоскостям бегут разводы, переливающиеся как нефть на воде, то здесь, то там застывают фигурами, похожими на сожжённые йодом нарывы. Зеркальные осколки фасадов бесконечно дробятся друг в друге, и на поверхности их фасеток мечутся разрывы в пространстве в форме людей. Сейчас я вижу подлинный город во всем его гнойно-красном великолепии энергетических фактов – нависающую со всех сторон кровеносную систему, занятую перекачиванием боли и мыслеформ. Идеальную, продумавшую себя до мелочей и одновременно больную чем-то недоступным моему пониманию систему.

А вот и любимец города, четырёхэтажный глазастый сгусток, в котором сгорело когда-то заживо сорок семь человек и под будоражащую сказку об их агонии было сделано шестьдесят семь минетов, три из которых приобрели инициатический смысл. Это здание – живое напоминание о том, что участники Игры-в-Город неизбежно превращаются в его доноров-кровососов, влекомых двумя желаниями. С одной стороны, ими правит страсть отдавать себя без остатка: побрякушкам идей, случайным людям. С другой – тяга питаться этими же людьми, лишь бы каннибальская трапеза была посвящена городу, лишь бы все шло по сценарию, горько-сладкому в своей предсказуемости. Пустотелые сосуды, одинаково жадно принимающие в себя энергии либидо и мортидо, чтобы качать их дальше, питая наркоиндустрию Башни. Развивающаяся толерантность к любви и отчаянию требует увеличивать дозировку – больше поглощать, больше отдавать. Кажется, что однажды нагреваемое Тиглем сердце, разогнавшись до отмеренного природой предела, разорвётся, и город сгорит вместе со всеми своими заложниками.

Башня – символ принципа вампиризма, управляющего материальной вселенной. Она меняется от века к веку, жадно экспроприируя успехи войн и промышленных революций, но её суть остается прежней со времён Еноха и Ура: самый жаркий костёр, самый яркий маяк, призывающий отдать свою волю в обмен на безопасность и то, что клирики называли когда-то прелестью. Будучи воплощением иерархии и принуждённости к сценарию, Башня неустанно взывает противостоять ей. На зов сбегаются аутсайдеры вроде нас, не умеющие ничего, кроме партизанской войны в сердце вечной империи, и, как это всегда и бывает, по мере борьбы становятся её пособниками, потому что империя и не кончалась.

Вблизи её косо устремленные ввысь стены даже не кажутся плотными: больше всего Башня напоминает коническую матрёшку из плетёных корзин, парящую над землей. В самом её центре, над кипящим провалом Тигля, бьётся исполинский бурдюк, сложенный из птичьих сердец, кирпичей и реторт. Именно в него впадают все вены и электрокабели, опутывающие город. Из верхней части бурдюка ввысь уносится винтовая лестница, закручивающаяся вокруг ядовито-красного столба света. Каждая ступень – зеркало. Кажется, что чуть выше вершины Башни лестница иглой впивается в чёрное солнце, навсегда замершее в зените, заставляет его кровоточить светом.

Теперь оно нависает надо мной, закрывая большую часть обзора: многотонное сердце, которое бесконечно исследует состав своей крови. Да ведь город является тем, чем является, потому что он – детище человека, которого хаос неизбежно провоцирует на упорядочивание, а структура – на разрушение, в чём и состоит бесконечная аутопоэтическая, самообусловленная игра. И чтобы избавиться от сценарного ига, нужно нащупать его внутри себя самого, потому что нигде больше его нет.

Я комкаю в кулаке последнюю карту, по которой все это время шёл, прежде чем замечаю твою фигуру на другой стороне Тигля. Десять сообщающихся сосудов едва различимы в столбе света над твоей головой.

Если приглядеться, то можно заметить, что каждый сосуд начинён ещё десятком таких же. Mise en abyme. Стержень и сеть, ось и ризома, башня и лабиринт, иерархия и анархия, машинная упорядоченность и полная дисфункциональность.

Каждый житель города стоит под своим лучом, у каждого над головой возвышается своя Башня. Каждый управляет городом в той же мере, в которой город управляет им.

Забираю влево по краю провала. Ты стоишь в паре метров от меня, Женщина-в-Красном, волосы острижены и теперь блестят медью, в руке чемодан. Глаза у тебя серые-серые с ржавчиной и крошечными, не человеческими вовсе зрачками.

«Провалиться мне в зеркало», – бормочу я, отшатываясь. За тобой тянется шлейф мотыльков, уносящихся в пламя. «Побойся города говорить такое», – тихо отвечаешь ты. Все. Что. Я. Хочу. Видеть. Это. Огонь.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: