Разница

Я лежу на кровати в своей квартире. Стены мои исписаны скорбью об утраченном чуде. Некогда я мог созерцать воистину великолепные вещи. Одного отдельно вырезанного из моей головы слова хватало для того, чтобы я исчез, а растения вокруг меня начали распускаться и цвести.

Мой хороший друг, с которым я провел школьные годы, бросил все в прошлом году. Он никак не мог повзрослеть, все вытекало сквозь его пальцы, как песок. Его начальник перестал отвечать на звонки, и друг остался без зарплаты. Приходя домой, он не уделял внимания своей семье, ибо любой разговор с ними превращался в ссору. Он не мог перебороть свою лень и учеба постепенно отошла на второй и третий план. Он бросил все и ушел в армию, хотя и был совершенно не годен. Он подделывал результаты анализов, притворялся хорошо зрячим и твердо ступающим. Так он исчез на целый год, оставив меня здесь.

Когда он вернулся , он тут же начал страшно пить. Все его соседи были довольны. Когда он пил водку, его глаза наливались кровью, и мне казалось, что в нем распускается цветок. Это лепестки розы, которые падали на мою кожу из его глаз. Они ласкали меня, в то время как шипы грызли его изнутри.

Мои чудеса окончены. Я уже не тот, что раньше. Когда-то у меня все получалось. Я не знал скуки и горя. Девушки любили меня. Мне всегда хватало денег. Я не верил ни во что. Теперь я уже не тот, что раньше.

Я все чаще молюсь, ибо осознал силу молитвы. Она дает мне надежду на утраченное чудо. Лето прошло, наступила зима. Лёд покрыл собой улицы и люди начали думать о равновесии. Объекты стали слишком логичны и материальны.

Я лежу на кровати в своей квартире. Перед тем, как мой друг скончался, он пришел ко мне домой. Он пил и рассказывал про армию. О чем еще ему можно было говорить? Видимо те условия резкой перемены тоже позволили ему увидеть чудо. Не то, что у меня. То, что проскакивает в армейских песнях. Чудо устремленности на родину. Он не считал, что у него она есть, но видимо, родина есть у каждого в сердце. Затем он поцеловал меня по-братски и ушел.

Я молюсь о том, чтобы он попал на свою родину.

В то время я еще работал дворником. Я убирал крыльцо местного загса. Каждый день сюда приходили люди, чтобы засвидетельствовать смерть своих родных, и их лица пылали горем и мертвой свободой, исходящей откуда-то снизу. Эта свобода, которая приходит к тебе после траура, который заставляет тебя вылезти из машин и офисов. По пятницам и субботам здесь проходили свадьбы. Глупые люди напивались, разъезжали по городу, оповещая всех о своем существовании, чтобы, после выходных, вновь расступиться перед скорбящими созерцателями.

После свадьбы я убирал лепестки роз со льда.

Лепестки роз на льду – это он, мой погибший друг. Его руки стали сухими в последнее время. Словно он и вправду высыпал песок сквозь них. Я посыпал лед песком, наблюдая, как он проходит между моих пальцев. Чтобы люди не думали о своем равновесии. Чтобы они шагали твердо. Шагали мимо, делая плевки за правое плечо.

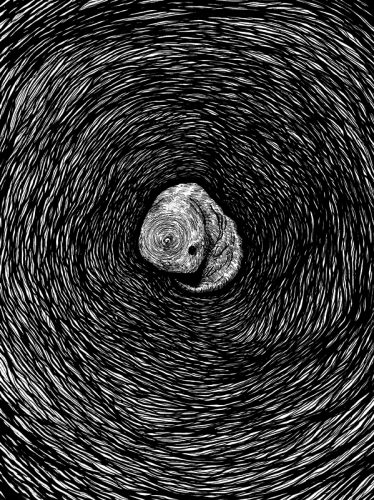

Я рисую круг, вокруг своей кровати. Моё сердце в центре, на пересечении всех линий. По одну сторону от линии любовь, по другую – ненависть. На одной стороне преданность, и всегда появится предательство на другой. Слово Твоё, Господи – вот центр моего круга. Тут нет ни правды, ни лжи.

Я видел мужчин с влагалищем в центре их души, и женщин с мужским началом во лбу.

Когда я пытался найти разницу, меня окутывал туман, и я переставал различать границы. Молитвы слетали с моих губ и падали в грязь, которая формулирует наши основы. Но солнце всегда выглядывало из-за горизонта и освещало туман. Оно освещало его с золотым звоном в ушах моих. И тот же звон слышал мой друг в свой последний миг, как вечный и глубинный солдат слышит этот звон, выпрыгивая с ружьем из окопа. И этот звон слышат люди, благодаря которым всегда будет продолжаться кровопролитие. И оно никогда не закончится. Возможно, если оно и закончится когда-то, то люди поумнеют, и им незачем уже будет жить.

Поэтому я решил повзрослеть тоже. Я решил не искать больше разницы. Я просто лягу здесь и подожду. Возможно, на меня тоже снизойдет озарение. Я все еще верю в него, верю в чудо. Но, несмотря на мою веру, я знаю, что чудо покинуло меня навсегда. Возможно, я никогда и не овладевал им. Возможно, чудо и было верой в него. Я помню ,что в тяжелые моменты, когда весенняя грязь окутывала улицы моего тесного города, вокзалы, дома, большие пластиковые магазины, а взгляды людей становились жестокими и черными, из-за мешков под глазами, я уносился в другой мир. В мир, где все еще есть лето, которое, на тот момент, только что прервалось, оставив нас всех на произвол. В этом мире, который я цеплял, словно воздух перед смертью, расцветали тополя и черемухи. Они расцветали, и вместе с ними расцветала грязная, весенняя площадь перед вокзалом и люди утрачивали своё старение.

Так я умел. Выделять ужасный элемент жизни, чтобы извратить его и получить нечто прекрасное. Извратить свою плоть, исполосовав ее старым и тупым охотничьим ножом, чтобы невыносимое одиночество стало прекрасным погружением в бога. Вырвать кусок земли и сделать его небом.

Сейчас я – это похоть. Раньше я воображал некую неведомую мне, но в то же время до боли известную женщину, которая ждала меня у окна дома, в давно разрушенном городе Атлантиде. Сегодня я уже не плаваю так глубоко. Сегодня мне нравится думать о женщине, которая ждет спасения из камеры убийц и воров, в которую её бросили на один вечер. Покинув меня, чудо само сделало меня вором. Это кара господня, или я сам.

Я вспоминаю о своем детстве, чтобы сделать необходимый мне глоток невинности и свободы. Я уношусь в мир детских книг и сказок. Я сижу в таверне посреди пустыни, под палящим солнцем. Сегодня я нашел черную метку на своем пороге. Это “Остров сокровищ”. Шайка разбойников высаживается на острове, где спрятан сундук мертвеца, с несметными богатствами. Еще на острове есть дикарь, который выглядит обычным сумасшедшим, неотъемлемой частью острова. Дикарь отводит пиратов к сокровищам. В пещере, внутри скалы, они находят сундук, вокруг которого лежат высохшие мумии сотен таких же пиратов и разбойников. Сумасшедший дикарь уверяет их открыть сундук, обещая им сокровища, которые самому ему не нужны. У дикаря другие сокровища, кто знает, что важно для безумцев? Разбойники забывают о дикаре, открывают сундук и богатства ослепляют их. Начинается дележка, и дюжина солдат заряжают свои револьверы и начинают бойню. Когда остается трое израненных пиратов, у которых закончился порох, в ход начинают идти ножи и сабли. Все умирают, наступает мертвая тишина, над которой блестят, возвышаясь, глаза местного сумасшедшего дикаря. Его взгляд ожесточился впервые за все путешествие. Его глаза впервые не выглядят глупыми. Нет у него своего сокровища. Он бог, покровитель людей и рек. У него своя особенная любовь. Она блестит издалека, как сундук мертвеца.

Я иду за своим сокровищем. И этот взгляд нависает надо мной. Он нависает надо мной, когда я на улице. Этот взгляд внушает мне собственное рождение. Это неожиданно ожесточившийся взгляд, который я вижу в небе. Эти глаза и зрачки, которые направлены на землю, вырезанные из покрывала туч. И все деревья видят эти глаза. Лиственницы раскидывают руки, вопрошая о чуде, рябина проливает субстанцию неба, того неба, что на макушках деревьев и где-то под макушками наших голов. А ели, они, черные и молчаливые устремились туда целиком и по отдельности, выставив вертикально вверх большие пальцы, будто кричат мне “Смотри! Ты тоже их видишь?”. И я отвечаю им, еле заметно кивая головой. Да, они видят каждого. Это не теория заговора, это просто то, что нас объединяет, где-то глубоко и далеко, куда ходили лишь святые. Святые, пришедшие туда, ступая о воду. Воду, наполнявшую течение. Течение, которое опускает и затягивает. Течение человеческих стремлений и страстей. Стремления и страсти, наполняющие жизни смыслом. Смыслом, выстраивающим людей в очередь. И в этой очереди все уже давно. И никто не может выйти, ибо никто не ведает о конце, но стоят все уже так далеко, что это стояние превращается в священный долг. Как тот момент, когда отбивают гонг и два боксера смотрят друг другу в глаза, переполненные страхом, который вот-вот трансформируется в танец грациозной жестокости. Этот момент владеет очередью, над которой нависли зловещие глаза обитателя благоухающего и манящего обитателя острова сокровищ!

И я уже не лежу в своей кровати. Я брожу по комнате, ибо мои друзья и мой ребенок зовет меня из под земли. Они вылезли из рисунков на моих стенах.

Я упираюсь кулаками в стену, с такой силой, чтобы чувствовать ее пульсацию, которая раздается по городу цепями электросетей и узлами подвальных труб. Я впитываю в себя эту грязь вместе с дымом и лучами солнца, делая глубокий вдох. Я счастлив, но мне нужно помыться.

Я стою в душе, струя воды бьет о мой череп. Я натираю свою кожу мочалкой, мои движения грубые и механические. Моя кожа так же грубо отвечает моим рукам. Это напоминает мне освежевывание свиньи, которую мы зарезали на новый год, когда я еще жил в деревне. Её кожа плотно прилегала к мясу, и приходилось отдирать ее с силой, без церемоний и мыслей о недавно бьющемся сердце и пульсирующих органах, столь похожих на человеческие.

В сущности, я и был той свиньей, которую откармливали на протяжении двух лет, чтобы зарезать и съесть, а потроха бросить собакам. Я чувствовал себя в загоне, с остальными свиньями – теми, кто стоит на той же земле, и вдыхает тот же дым. Мимо этого загона ходит надсмотрщик и мы, зная свою участь, забываем о ней и с визгом бросаемся на деревянный забор загона, чтобы поймать его величественный взгляд на прекрасной осанке и почувствовать себя счастливыми. Счастливыми и грязными.

Я не знаю кто этот надсмотрщик и почему он там, а я здесь. Но я видел, о да, я видел людей, которые плясали и кружились, с воскресными утренними пылинками в лучах солнца, пока не открывали почтовый ящик с повесткой внутри. И не важно кто и за что невзлюбил их тогда, дело не в этом. Отчего их танец сходил на нет, а лица выражали глубокое горе? Это тень того надсмотрщика, или, возможно, кого-то выше и благородней, например графа. Того графа, что сидит в самой высокой башне, на самой высокой горе, и люди выстраиваются в очереди к этой башне, чтобы принести в жертву самое ценное.

Я выйду на улицу, и буду чувствовать это. На какой-то короткий момент я воображу мир абсолютной свободы и наивысшего свободного выбора. Я отчетливо увижу то, что называется обманом зрения или галлюцинацией, я увижу лужи крови на асфальте и людей, камнями падающих с крыш. Я увижу перроны вокзалов, с рельсами, сломавшимися от напора отрубленных конечностей. И каждый мужчина, и даже женщина подойдут к этому выбору по-мужски, не как те бомжи, которым не хватило мужества, а как воины, с твердой рукой.

Но мой граф уже поставил мне преграду, он поставил ее, заранее зная о моей фантазии, и эта стена – это имя. И есть имя Солнцу, и да будет имя Грязи. Его присутствие не обязательно, чтобы он давал имена. Я разорву своё тело в очередной раз, когда приближусь к стене.

Я выберусь из этого бреда, который так напоминает мне К., ведь К. был единственным, из всех кого я знаю, кто не находил себе места всю свою жизнь, пытаясь сделать наивысший свободный выбор. Он был одним из самых тихих людей на планете, и вопль, поднимавшийся из его глаз, мог перекричать шум всех заводов и железнодорожных составов. Его взгляд – взгляд человека, на глазах которого обезумевший убийца расстрелял толпу ни в чем невинных людей, и, сделав свое дело, подошел к К. который с ужасом взирал на него снизу вверх. Убийца направил ствол на К., но вдруг достал сигарету и решил перекурить. Именно таким был запечатлен этот взгляд. Взгляд человека, в ужасе ожидающего палача, который все никак не соберется завершить начатое.

К. – тот человек, которому я мог доверить абсолютно все. Я знал и понимал его хорошо. Но я его боялся, в нем было что-то смертельное, как в ранней осени. В ранней осени, которая кубарем катилась по двору.

Глядя на осень, грязь, листья, я вспоминаю своего сына – Мишу. Кто бы мог подумать, что произойдет такое? Ведь я вкладывал в него всю любовь, когда воспитывал его. Почему так много всего связано с этим временем года? Природа теряет свои одежды, а люди – имена.

Я вспоминал, как Миша жаловался мне, будучи юношей: “ Как это несправедливо – присвоение имени. Детям нельзя его давать. Это как тюрьма, отец. Это каторга. Ни один человек не может жить спокойно, когда у него есть имя. Зачем ты именовал меня? Ведь как только ты сделал это, они тут же вписали меня в свидетельство о рождении, сделав меня гражданином, наделив привилегиями и обязанностями, о которых я не просил. Я никогда не стану свободным. Я ведь плакал, когда родился?”

Так говорил юный Миша. Он говорил: “Пускай все говорят, что устали слушать, как я жалуюсь на то, к чему все уже давно привыкли. Меня не устраивает что-то, потому что я умнее их”.

Миша был тверд и уверен в себе. Он плевал в лицо всем тем, кто мог сказать что-нибудь вроде “Я знаю, что ничего не знаю”, или, в лучшем случае, мог строго сказать “Иди и узнай”.

Чем же осень напоминала мне о нем? Может тем чудом, которое порождают желтые листья? Ведь его беспокойство, его чувство той тюрьмы наименований отражали листья. Я действительно обрек его на заключение. Хотя и дав ему имя, я, в то же время, вырвал у него это имя вместе с куском души и воткнул всё это в паспорта. В этом противоречии и виделось чудо имени, а в этом куске души – виделись желтые листья. Я вспоминаю, как Миша был маленьким. Мы шли по улице за руку и я спросил его тогда:

-Миша, что изменилось?

-Наверное, ты про то, что раньше листья были на деревьях, а сейчас они на земле, пап?

-Верно, а что это значит?

-Что скоро осень?

-Да.

-А что будет с листьями?

-Они будут падать каждый год, превращаться в грязь, а затем в землю, из которой вырастут другие, новые растения. И так бесконечно.

-И люди так же?

-Да.

-А люди могут жить 1000 лет? – спросил Миша с задумчивым любопытством.

-Нет, только книги. Но они живут отдельно от людей.

Осень напомнила мне Мишу. Листья напоминали о его волнении и неустойчивости, о его внутреннем мире. Грязь напоминала о нем самом, о его красоте. Но не та грязь, которую топчут прохожие, а та грязь, которую обнажает осень. Та грязь, которая является символом вечного переходного этапа энергии жизни.

-А люди так же?

-Да.

Чудо воспоминания о Мише было в том, что осознав правду своего имени, Миша отделился от этих листьев, как каждый осознавший свою природу, выходит из её оков. Чудо было в том, что именно в листьях, которые были связаны со всеми, кроме него, я видел Мишу. Чудо было в том, что я видел его там, где нет ни одной его причины или предпосылки его, хотя бы отдаленного, присутствия. Листья связали меня с ним, как я когда-то связал его с его именем.

Миша снял оковы осени. Миша умер осенью. Миша стал листьями. Миша стал грязью. Но не той грязью, что топчут люди, а той осенней грязью, которую вот-вот покроет белый, искристый снег.

© Azatot, 2012

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.