Интервью с ар брют-художником Антуаном Бернаром

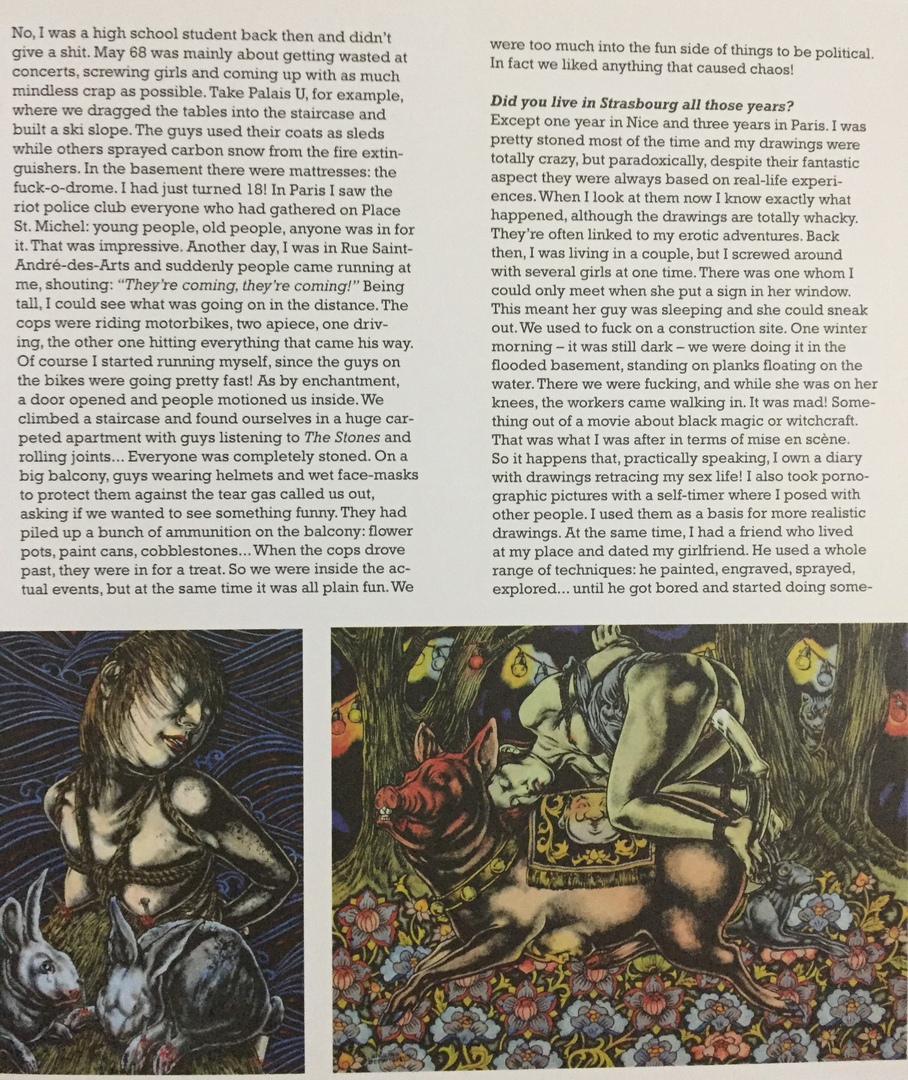

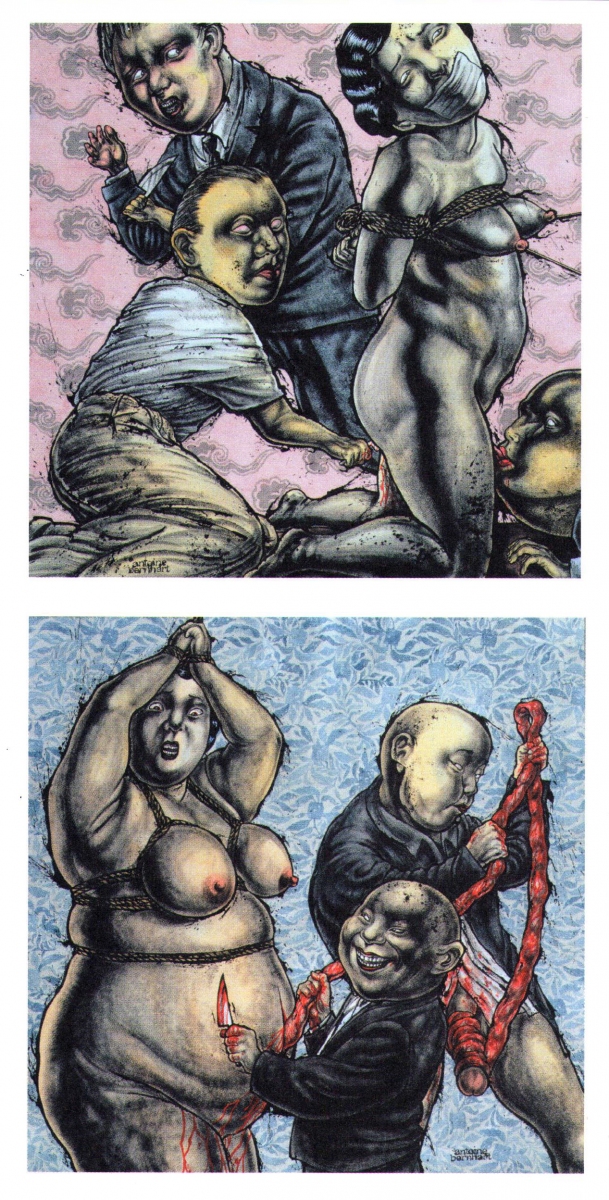

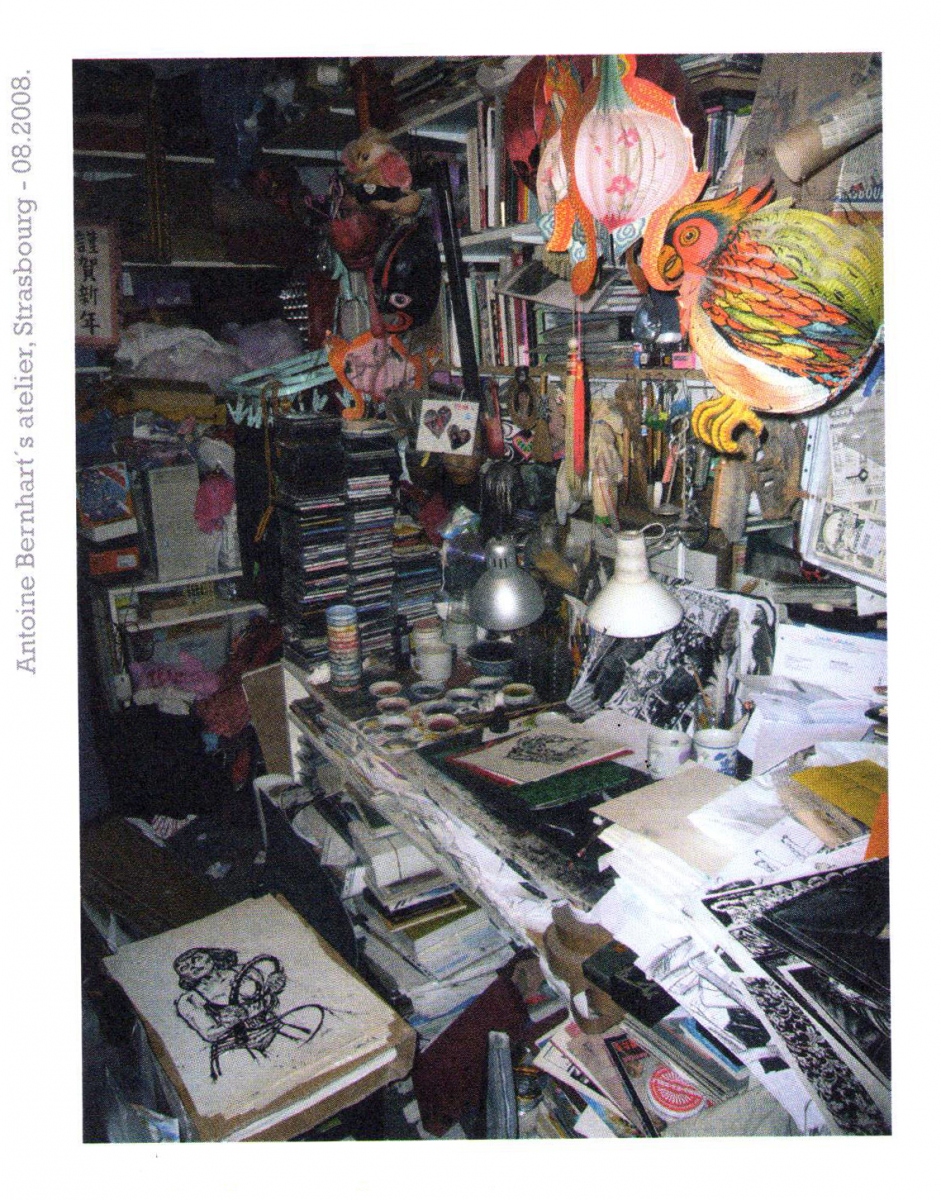

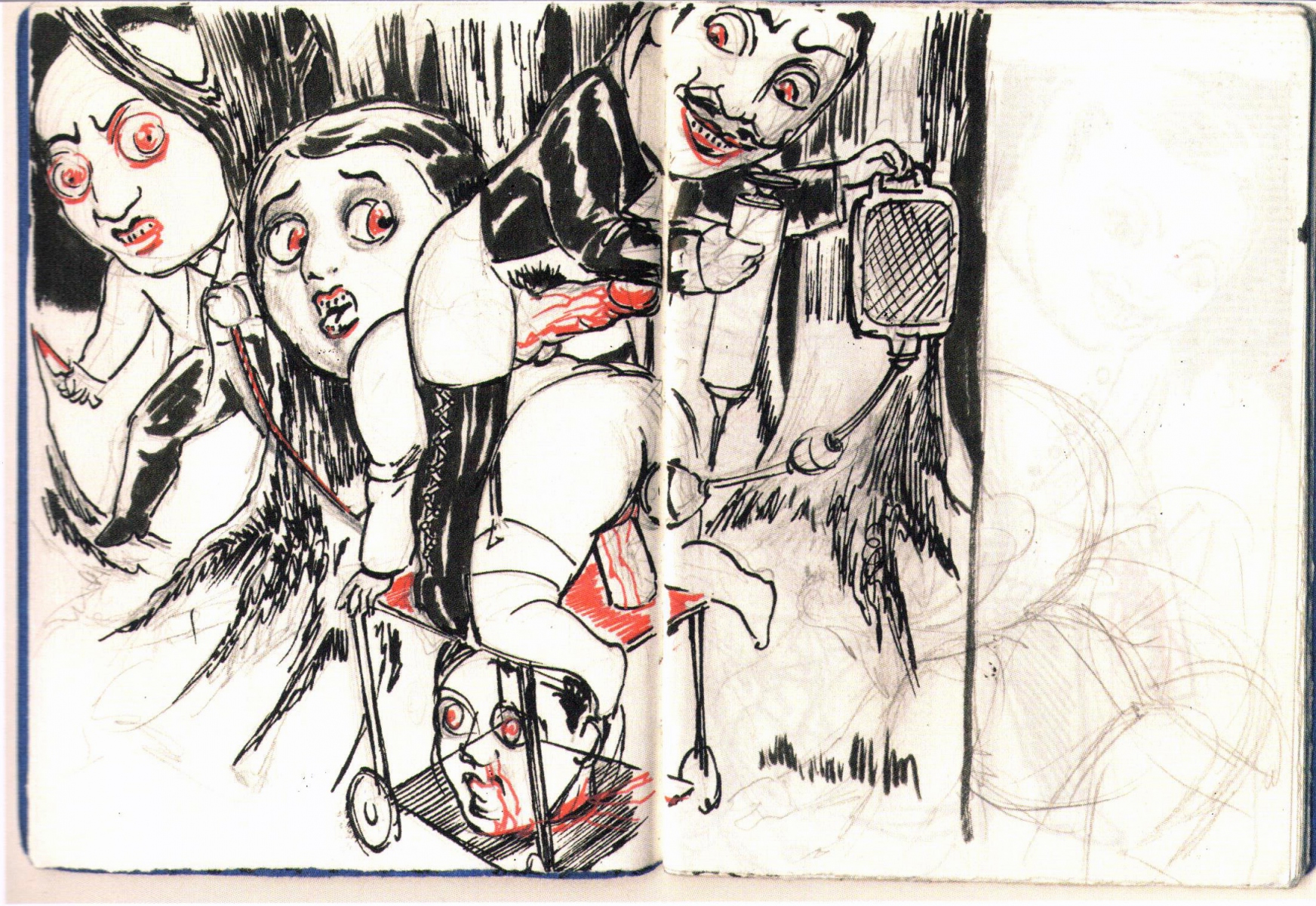

От Редакции. Публикуем интервью, которое было взято у Антуана Бернара (Antoine Bernhart) Кристианом Гфеллером (Christian Gfeller) для артбука IM DUNKLEN WALD в 2008 г. Антуан Бернар – ар брют-художник, чьи работы представляют собой смесь самых экстремальных и жестоких фантазий с элементами японской культуры и живописи. Артбук Антуана Kinshoku Club, вышедший в начале нулевых, переполнен работами из самого жестокого периода его творчества, не уступающими по своей бесчеловечности ранним работам Тревора Брауна.

Скачать сканы из издания, любезно предоставленные Profane Books, можно здесь.

Интервью Антуана Бернара (Antoine Bernhart), взятое Кристианом Гфеллером (Christian Gfeller) для артбука IM DUNKLEN WALD (2008 г.)

Расскажи нам про принцип твоей работы, а также откуда ты черпаешь идеи для творчества?

Раз на раз не приходится. Часто идея приходит ко мне в голову в момент, никак с рисованием не связанный. Например, пока я катаюсь на велосипеде – на этот внезапный случай я всегда ношу в карманах блокноты и карандаши. Вчера я, к примеру, сидел в приёмной хирурга и – бах! – вот она. Идеи предстают предо мною как бы лежащими на подносе. Они говорят со мной, словно призраки.

Ты видишь образ…

Да, ясно и чётко. Но процесс переноса его на бумагу не всегда прост. Вот я вижу образ, но пока я с ним вожусь, он порождает другие образы. Недавно я припомнил японскую куклу, в которую ставят свечу. Воспоминание было нечётким, но я ясно понимал, что это был образ освещённого изнутри персонажа – в итоге идея превратилась в целую серию персонажей со свечами внутри. И когда приходят подобные озарения, мне сразу необходимо сделать себе пометку.

Хоть в твоих работах и встречаются схожие темы и однотипные персонажи, но компонуются они по-разному…

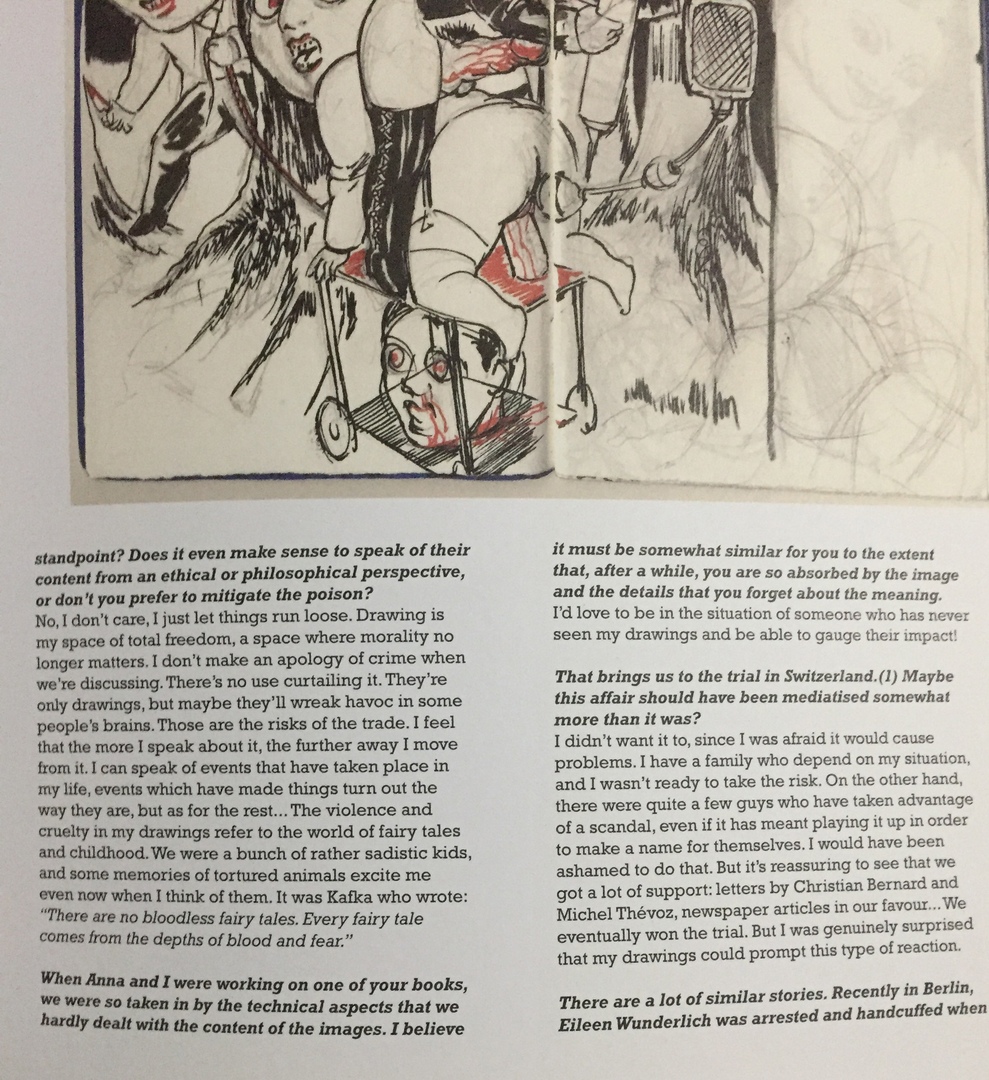

Да, у меня есть повторяющиеся темы – например, лес. Но это всё условности. Деревья все одинаковые, они просто формируют постановку. Я не пытаюсь каждый раз нарисовать траву по-новому, меня она не волнует, это малозначимая деталь. Сценическая декорация – просто картон, тогда как всё действие происходит на сцене. Для меня это почти вызов: показать поддельный двумерный мирок, но сделать в нём действенным то, что передаёт эмоцию. Я люблю эту дешевизну. Чем сильнее контраст эмоционального посыла с картонностью изображения, тем забавней мне всё это дело.

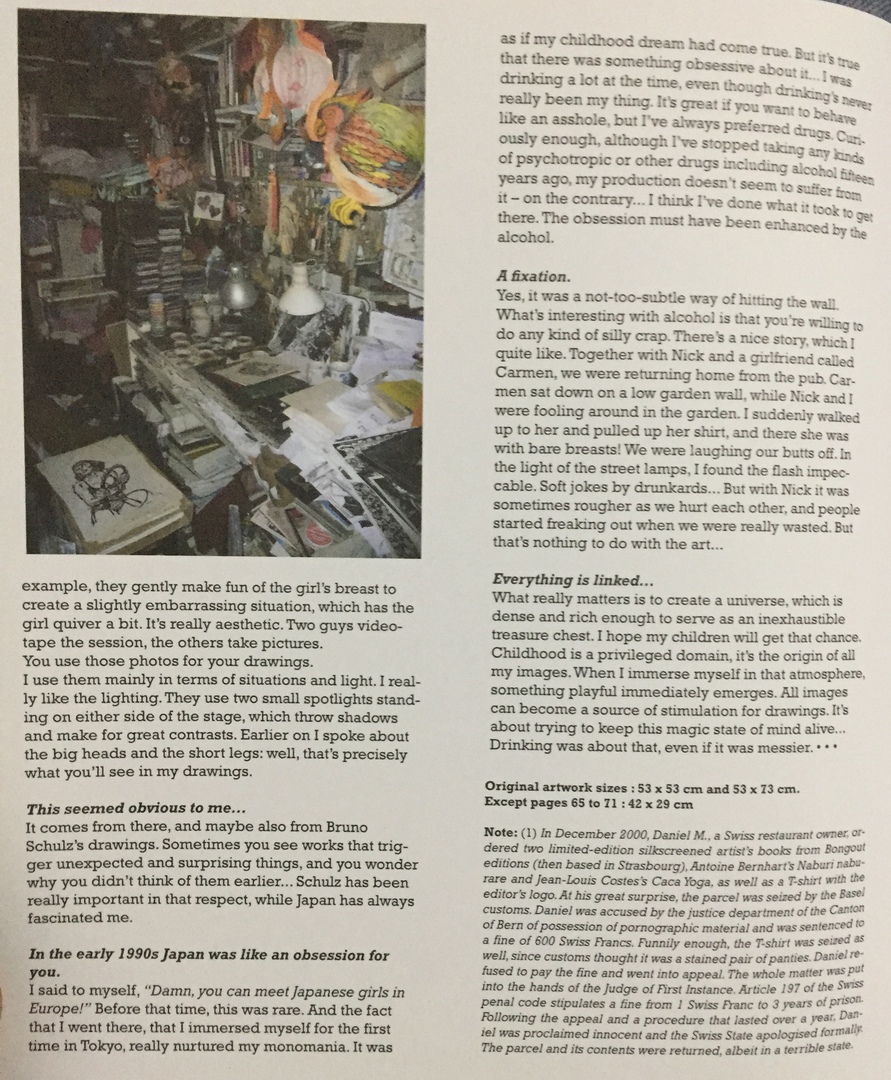

Что насчёт техники?

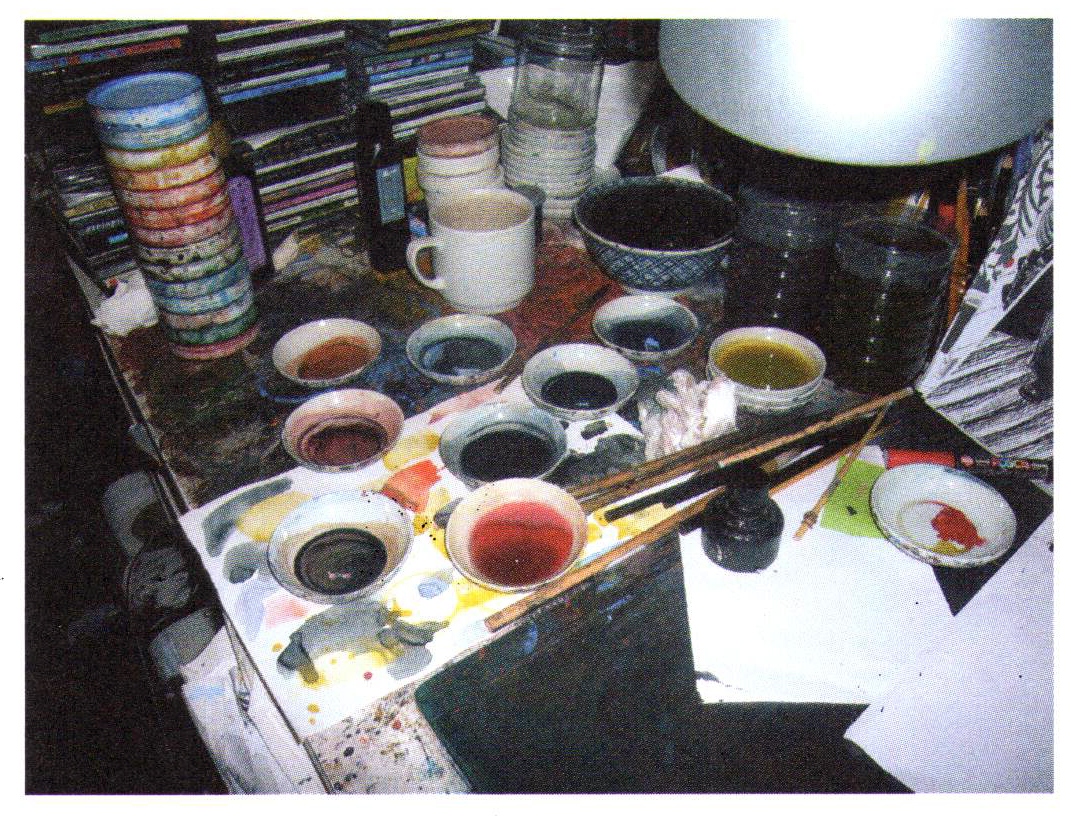

Я всегда любил чернила. Сначала я делаю наброски, потом основную версию копирую на светокопировальном столе. В финале – классический трюк: бумажный рисунок я клею на доску, чтобы он оставался ровным, пока я наношу японские чернила. Делаю я это японскими палочками, которые тру об фарфоровую тушеницу. Иногда добавляю водные краски, чтобы получить разную насыщенность. После того как цвет нанесён, делаю чёрные контуры с помощью перьевой ручки. Ручки я затачиваю сам. Чернильные тени рисую пальцами или старыми кистями. В конце дорабатываю рисунок губками или бумагой. Это самый весёлый этап.

Очень прагматично. Твои работы складываются в один большой мультфильм, но общего сюжета в них нет.

Это всё игра слов. Или, скорее, игра образов. Я часто прыгаю от одной темы к другой, как в моих любимых сюрреалистических играх.

Кстати, о твоём сюрреалистическом периоде…

Когда мне было 14 или 15 лет, я не мог сосредоточиться на какой-то одной конкретной вещи. Всё изменилось, когда я скурил свой первый косяк. Тогда я начал делать автоматические рисунки.

Что насчёт эротических изображений?

Они всегда были. Я их рисую со средней школы – тогда мне говорили, что во мне есть что-то навязчивое. При этом мои рисунки у многих вызывали отвращение. Больше всего у моих родителей… Но рисовал я не для этого. Это был не сознательный эпатаж, скорее что-то бессознательное. В «H», которую мы издали с Кристианом Бернардом (Christian Bernard), вы найдёте работы, которые были сделаны мной в возрасте 16–18 лет. В этой книге, выпущенной в 1968 г., представлены мои подростковые рисунки.

И именно тогда ты познакомился с сюрреалистами?

На тот момент я уже давно познакомился с одним сюрреалистом через друга. Я его очень полюбил, это был Бонур (Bonoure). Он писал для журнала L’OEil (L’Œil) и был настоящим знатоком примитивного искусства. За словом в карман не лез. Увидев мои работы, он сказал, что я должен рисовать, рисовать и рисовать…

Это было моё первое знакомство с настоящим сюрреалистом. Я тогда подумал: «Вот это уровень!» Было в нём что-то благородное. Он был и вправду безумен, и это меня завораживало, именно этого я и искал. Благодаря «H» мы познакомились с Phases – была такая группа сюрреалистов. Когда я доучился и уехал из Парижа, эротических элементов в моих работах стало больше, хотя вообще они были всегда. Но теперь они кристаллизовались в отдельные работы, и ребята из Phases – Симон (Simone) и Эдуар Жагер (Edouard Jaguer) – сказали, что подобные вещи их не интересуют.

Я хотел изображать суровую реальность, так что эти работы были менее художественными. Я предпочёл Батая, они – Лотреамона. Сегодня я лучше их понимаю. Ну и я, сказать честно, немного их провоцировал.

На твоём творческом пути это частая деталь. Ты не позволяешь ставить себя в какие-то рамки.

И мне это нравится. Заставляет людей понервничать. Но я делаю это не сознательно, не осмысленно, я не стремлюсь так поступать. Честно, я и тогда не хотел никого бесить! Но жизнь идёт, всё меняется. Сумасшедшие сюрреалисты превратились в зануд, тусовка их перестала быть такой уж шальной. По-настоящему чокнутых ребят постепенно выперли, хотя раньше субботние вечера у Эдуара Жагера были просто волшебными. Мне посчастливилось познакомиться с удивительными людьми, некоторые из них уже умерли – например, мой друг Бернар Атмани (Bernard Atmani).

Я бы хотел, чтобы ты рассказал о священном или религиозном аспекте своих мизансцен, о графическом отражении насилия.

Сознательно я никогда ничего подобного туда не закладываю. Насколько мне известно, постановка и театрализация очень важны в любых садомазохистских отношениях. Когда в японских бондаж-клубах связывают девушек, это всё выглядит невероятно театрально и символично. Чтобы в таком участвовать, нужно быть немного актёром.

Я люблю небольшие мизансцены и кукол. В моих работах, как вы уже заметили, главные герои в буквальном смысле заключены в рисунок или ограничены его рамками. Есть в этом что-то давящее или клаустрофобное, как в небольшом театре марионеток. Главные герои находятся в коробке, и вы можете делать с ними всё что захотите.

Но некоторые мои работы и вправду как бы набожные, я от них вспоминаю о святом Сульпиции. Очень хотелось бы рисовать святых. Возможно, однажды, чисто веселья ради, я изнасилую дев. Дев Марий. Богохульные и насильственные сцены в церквях… С другой стороны, религия меня не настолько волнует.

Твой подход менее мстительный, но более глубокий.

Этим заниматься весело, пока ты подросток. Раньше часто можно было встретить монахинь, монашек в таких белых чепцах. Мы часто оскорбляли их и пытались устраивать скандалы на улицах. А сейчас мне на это насрать.

Помнишь, как несколько лет назад мы встретили твоего отца в Страсбурге, когда он выходил из собора? Что он там делал?

Он одухотворяется и поёт.

Тебе в детстве приходилось проходить через христианские ритуалы: причастие, катехизис, католическую мессу?

Да. Это хорошая отправная точка для бунта. И сюрреализм был полезен. Антиклерикализм был нашей ежедневной практикой. Мы в соборе много грязных шуток отпустили. Рисовали граффити на церковных стенах, кидали красные чернила или картошку в купель со святой водой, занимались грязными штучками в исповедальне.

Моя средняя школа – Lycée Fustel de Coulanges – стояла рядом с собором, напротив молочного бара. По пути туда мы собор не обходили, шли прямо через него. Двери же были всегда открыты. И мы прямо с портфелями за плечами опрокидывали молитвенные скамейки, так что они падали, как домино, пока на нас не бросался швейцарский гвардеец. Тогда в соборах ещё были швейцарские гвардейцы!

Мне в то время нравилась картина Бенжамена Пере (Benjamin Peret), оскорбляющая священников, а также священническое облачение. Очень жаль, что наши попы больше не носят рясы.

Возможно, им надоело оскорбляться… (смех) Раз уж зашла речь, считаешь ли ты, что твои работы оправданы с моральной точки зрения? Имеет ли смысл говорить об их содержании с философской или этической перспективы или ты предпочитаешь не подслащивать пилюлю?

Да мне всё равно, что есть, то есть. Рисование – это моя зона абсолютной свободы, пространство, где мораль не имеет значения. Не скрою, убийств я не оправдываю. Это всего лишь рисунки, но, наверное, чьи-то мозги они взорвут. Такой вот профессиональный риск.

Наверное, чем больше я поднимаю эти темы, тем дальше от них ухожу. Я могу рассказывать о событиях, которые происходили в моей жизни, событиях, из-за которых всё сложилось так, как оно сейчас есть, но в остальном… Насилие и жестокость моих работ родом из сказок и детства. Мы были горсткой довольно-таки жестокой ребятни, и некоторые воспоминания об истязаемых животных восхищают меня и по сей день, когда я о них думаю. Кафка писал: «Не кровавых сказок не бывает. Всякая сказка исходит из глубин крови и страха».

Когда мы с Анной работали над одной из твоих книг, нас поразила твоя техника. Мы потом с трудом справились с содержанием картинок. Наверное, у тебя должны быть похожие ощущения, когда ты до такой степени поглощён картиной, что забываешь о её значении.

Хотел бы я увидеть их как впервые и оценить эффект.

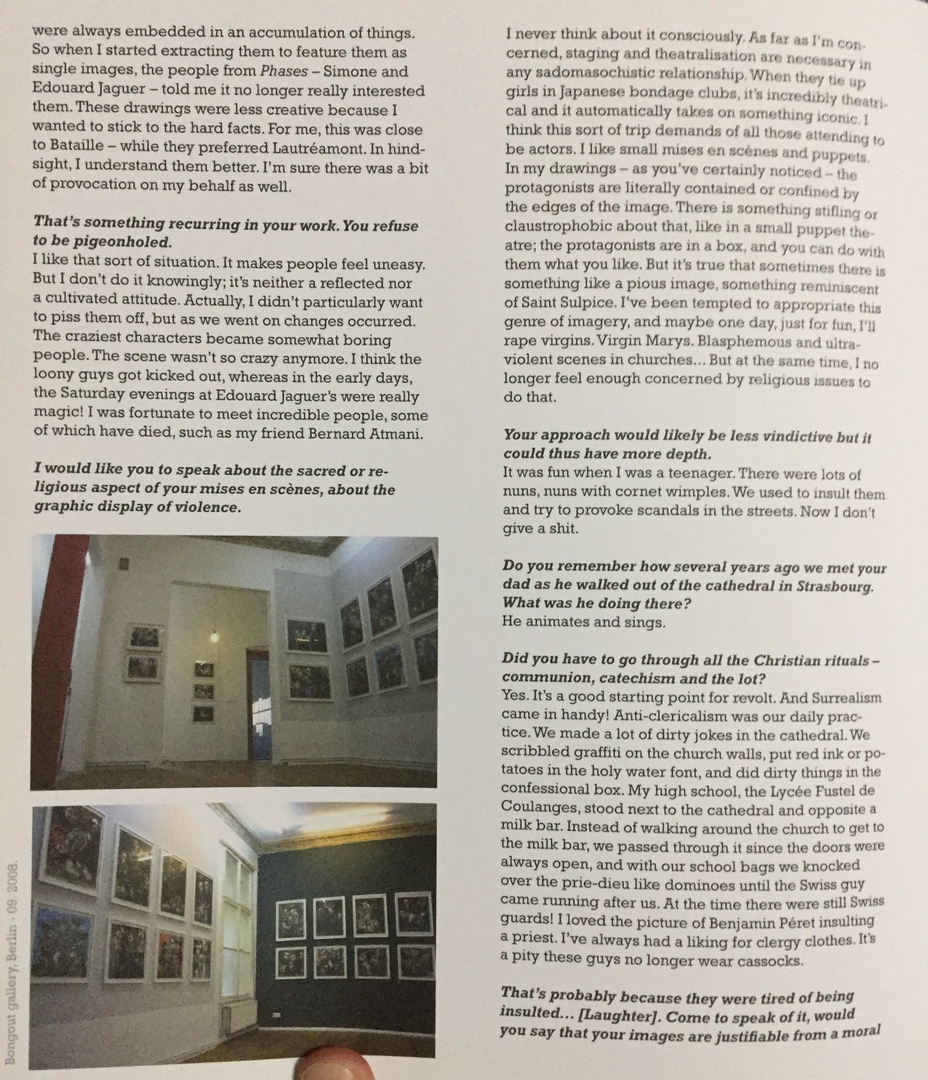

Тут впору вспомнить о суде в Швейцарии(1). Возможно, это дело следовало бы осветить в средствах массовой информации шире, чем получилось?

Я не хотел в этом участвовать и вообще ждал от процесса только проблем. Я человек семейный, рисковать мне не стоит. С другой стороны, многие обернули скандал себе на пользу, сделав на нём имя. Мне таким заниматься было стыдно.

Но меня очень порадовала поддержка: мне пришли письма от Кристиана Бернара (Christian Bernard) и Мишеля Тевоза (Michel Thevoz), заголовки в газетах в нашу поддержку… Мы в итоге выиграли суд. Я был искренне удивлён, что мои работы могут вызвать такую реакцию.

Есть очень много похожих историй. Недавно в Берлине Эйлин Вундерлих (Eileen Wunderlich) была арестована и закована в наручники, когда забирала свои снимки из лаборатории, проявлявшей её работы годами. Ей пришлось провести несколько часов в полиции.

Но это никогда не вызовет такого скандала, как карикатуры на пророка Мухаммеда… (тишина)

Итак, ты родился в Страсбурге…

В Нойхофе. В самом конце улицы, на которой жили мои родители, стоял военный учебный полигон, где мы ловили головастиков, которых затем давили. Эти маленькие зверюшки ютились в трещинах бетонных блоков, которые, как мне рассказывали, были останками ангара для цеппелинов. Невольно замечтаешься от таких подробностей! Нас тогда окружали следы войны, например бункеры, а ещё тот особенный запах, который ассоциировался у нас с нацистами.

Тогда ещё здесь не было цыганского поселения?

Оно было ещё раньше. Приезжали цыганские таборы, цыгане ходили по домам, приглашая местных веселиться. Взрослые, конечно, туда не ходили, но мы – ребятня, сбегали из дома, чтобы туда попасть. Нас ждал очень тёплый приём. Они жгли костры, играли музыку, это был абсолютно другой мир!

Мой район был очень опасным местом, я там много аферистов знал. Больше всего мы боялись боёв на рогатках, поскольку можно было потерять глаз – что и происходило довольно часто. Помню, в те времена Рейн часто выходил из берегов, и вода поднималась до самой лесной опушки. Всё было затоплено. Чтобы пройти по лесу, приходилось держаться за ветки ивы. Рядом c дуплистым деревом находилось тростниковое болото. Волшебное место! Однажды мы там нашли кролика, умершего от миксоматоза. Он был раскрыт, словно бы взорвался, и весь кишел червями. Это были занимательные открытия. Однажды мы даже нашли человеческое тело, застрявшее в замёрзшем пруду. В другой раз я пошёл один к дуплистому дереву. Был туман, и я услышал странный звук. Забравшись в дупло, которое служило чем-то вроде укрытия, сквозь туман я увидел дикого кабана, пробежавшего в нескольких метрах. Это было восхитительно.

Ты потом всё это нарисовал.

Детство – ресурс практически неисчерпаемый. Но в каждую ситуацию нужно полностью погружаться, тогда и отдача будет соответствующая. В этом смысле Нойхоф был фантастическим местом.

Застал ли ты акции ситуационистов в Страсбурге?

Один из моих друзей, Тео Фрей (Theo Frey), состоял в этом движении.

Но к твоему личному опыту это ничего не прибавляет.

Нет, я тогда был студентом, и мне было насрать. В мае 68-го главным делом было нажираться на концертах, трахать девок и творить самые безумные и бестолковые вещи, какие только возможно. Вспомнить хоть Университетский дворец в Страсбурге, мы там втащили столы на парадную лестницу и построили лыжную трассу. Парни использовали куртки как cани, в то время как остальные разбрызгивали углеродную пену из огнетушителей. В подвале у нас были навалены матрасы: траходром!

Мне только исполнилось 18, я застал, как парижская полиция избивала всех, кто собирался на площади Сен-Мишель: молодых, стариков, досталось всем. Это было впечатляюще. Однажды я был на улице Сент-Андре-дез-Ар, и внезапно в мою сторону помчалась толпа людей, крича: «Они идут, они идут!» Я был достаточно высок, чтобы видеть, кто там идёт. А там копы ехали на мотоциклах с колясками – один рулил, а второй дубасил всё что попадалось ему на пути. Я, конечно, дал дёру, поскольку парни на мотиках неслись сломя голову.

Как по волшебству, одна из дверей по пути открылась, и нас укрыли внутри. Мы поднялись по лестнице и увидели, что находимся в огромной квартире, покрытой коврами, все там слушали Роллингов и крутили косяки… и были дико укуренными.

На огромном балконе стояли парни в шлемах и с мокрыми тряпочными обмотками на лицах, защищавшими их от слезоточивого газа. Они позвали нас и спросили, не хотим ли мы посмотреть на кое-что прикольное. Они там собрали гору амуниции: цветочные горшки, банки с краской, камни с мостовой. Когда копы проезжали мимо, их встретили гостинцами. Поэтому мы были в гуще событий, но в то же время это всё было чисто потехи ради. Мы были слишком веселы, чтобы быть политически активными. По правде говоря, нам просто нравился хаос.

Ты жил в Страсбурге все те годы?

Все, кроме одного года в Ницце и трёх лет в Париже. Большую часть времени я был накурен, и мои работы были абсолютно безумными. Как ни парадоксально, какими бы ни были они фантастичными, а основывались на моём реальном жизненном опыте. Когда смотрю на них сегодня – знаю точно, что конкретно случилось, хоть они и выглядят странно.

Часто они связаны с моими эротическими приключениями. В то время я жил с девушкой, но мутил одновременно ещё с несколькими девчонками. Была одна, с которой я мог увидеться лишь тогда, когда она выставляла специальный знак в окно. Это означало, что её парень спит и она может слинять из дома. Мы любили трахаться на стройке. Одним зимним утром – было ещё темно – мы этим занимались в затопленном подвале, стоя на досках, плавающих в воде. Там мы трахались, и пока она стояла на коленях, вошли рабочие. Это было полным безумием. Как будто из фильма о чёрной магии или колдовстве.

Вот что мне было нужно в плане мизансцены. На практике получается, что у меня есть дневник рисунков, прослеживающий мою сексуальную жизнь. Я также делал порнографические фото с помощью автоспуска, позируя с другими людьми. Из них я делал базис для более реалистичных рисунков.

Был у меня друг, который жил с нами и спал с моей девушкой. Он использовал целый спектр техник: он рисовал, делал гравировки, использовал спрей, исследовал… до тех пора пока ему это всё не надоело и он не стал заниматься чем-то другим. В определённый момент он начал рисовать гусиными перьями. Мне понравилось, и я начал применять это в работе.

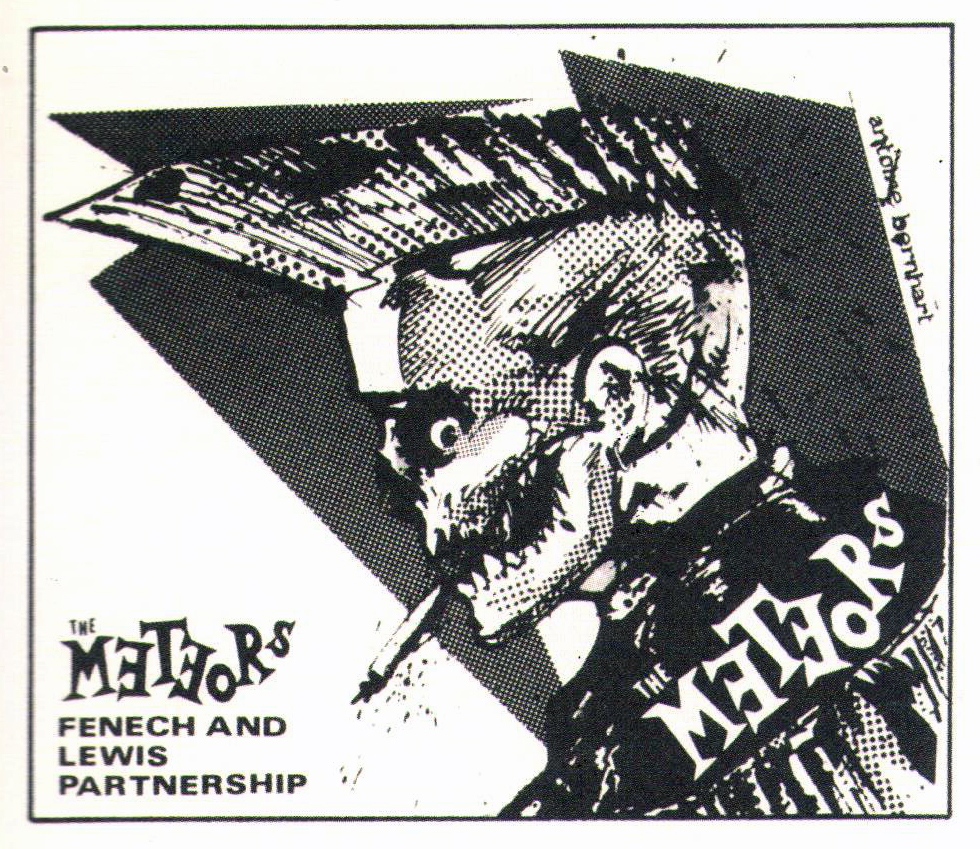

Но, по правде говоря, мне не нравятся мои работы в период с 1972 по 1976 гг. Думаю, они слишком обалдевшие. После начался период панк-рока. Начиная с 1977 г. я регулярно ездил в Лондон несколько раз в год, там я останавливался у друзей в Харлсдене, довольно мрачном ямайском районе. В начале 80‑х я познакомился с Ником Гаррардом (Nick Garrard) на концерте группы The Vibes. Он пригласил меня на ТВ-шоу, которое, по-моему, называлось The Tube. Там участвовали группы The Sting-Rays, The Tall Boys, The Prisoners и The Milkshakes. Позже я ежегодно оставался на 3 или 4 месяца у него в Камдене. Будучи менеджером ряда групп, Ник знал самые необычные места. Я рисовал, а Ник использовал рисунки для обложек, альбомов, фэнзинов и флаеров. И хотя я рисовал не под них, я имел в виду, что они могут подойти той или иной группе. Ник рассматривал горы рисунков и отбирал нужные. Это было замечательное время.

Забавно, что мы с тобой сразу же приняли тот же самый способ совместной работы.

Этот метод действительно работает! Однажды я был на концерте Билли Чайлдиша (Billy Childish). После концерта я провожал двух его японских подруг домой. Я пообщался с ними и был очарован, и осознал, что всегда хотел быть окружён такими лицами. Нахлынули детские воспоминания… После я встречался с парочкой японских девушек в Лондоне, но в итоге понял, что они приехали в Англию не для того, чтобы говорить о Японии, а были заинтересованы Западом.

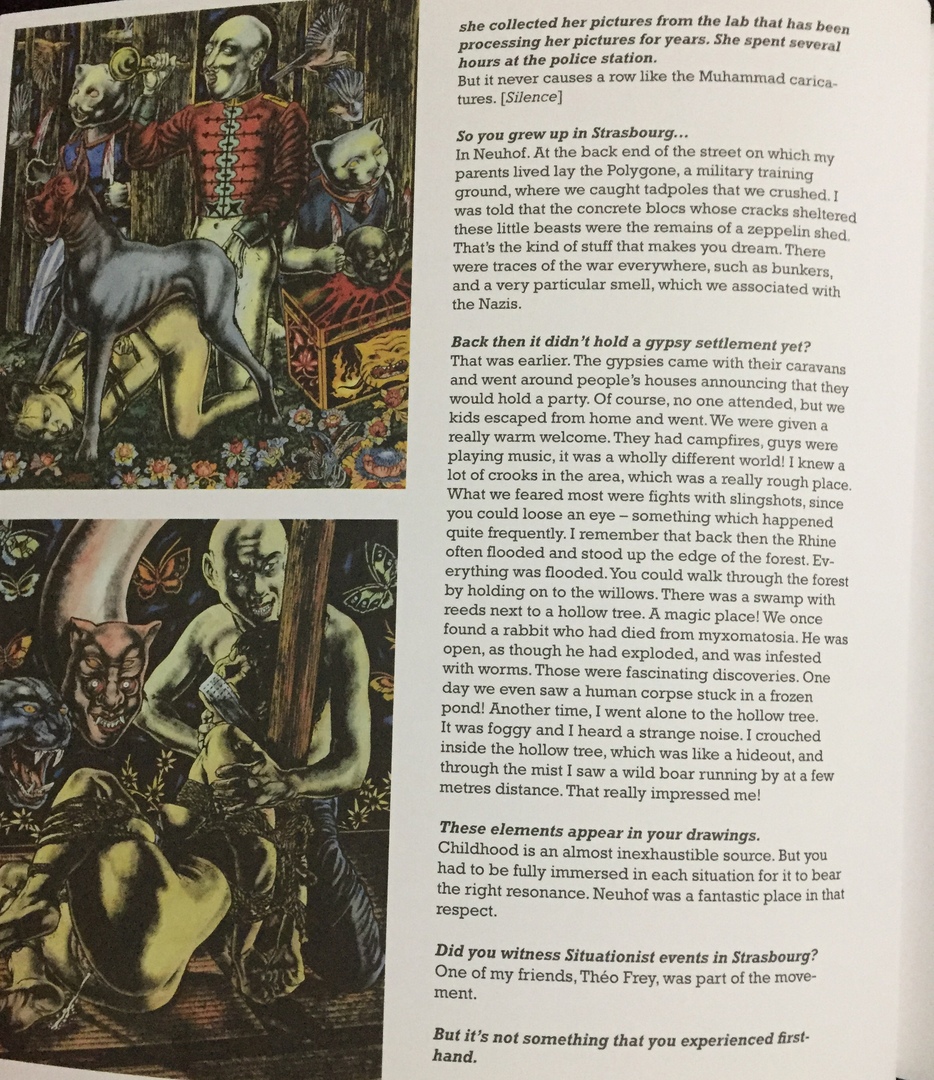

Сначала я внимание на этом не акцентировал, но потом это из меня прямо вырвалось – когда я встретил Томоко. Вот так я впервые в жизни поехал в Японию. Я сразу же ощутил некую влажность, которая, как мне показалось, была похожа на ласку, на эротический контакт со страной. В детстве у меня были маленькие картинки японских театров, и что меня в них поражало – это форма тел японок. Они были абсолютно другие. Кстати, именно это и не нравится большинству японских девушек: они все хотят выглядеть как европейцы, в то время как я предпочитаю короткие ноги и большие головы, кукольный вид. В Японии я могу сидеть в углу и просто смотреть на проходящих мимо людей. Эта картина вводит меня в гипнотическое состояние. Люди здесь настолько другие, что мне кажется, будто я во сне.

В каком году ты впервые отправился в Японию?

В 1992‑м. Женился я здесь в 1992‑м, но свадебную церемонию праздновали в 1994‑м в Японии. В Европе у нас не было никакой церемонии – глупо с моей стороны, ведь так я запорол мечту Томоко о «белой свадьбе». Но я в то время с таким абсолютно не мог бы смириться, это было нечто совершенно для меня неприемлемое. Назовём это пережитками духа мая 68-го… Я был просто “против” таких вещей.

Японская свадебная церемония меньше меня возмущала, и, раз уж она устраивала и Томоко, мы выбрали её. Но после она мне призналась, что также очень хотела бы сыграть её в западном стиле. Что меня часто удивляет в Японии, так это всем знакомое и всеми единодушно разделяемое поведение. В этом есть что-то очень обнадёживающее, но гайдзину может показаться угнетающим. Во Франции, наоборот, индивидуализм доведён до крайности.

Это действительно французская черта. Так вы поженились в Японии…

Я регулярно туда езжу. Сначала она поражает, всё кажется фантастическим. Но со временем ты находишь своё место…

Где, например?

На концертах. Я хотел побывать на всех! Встретил там Масами Акиту (Masami Akita) из Merzbow. И раз уж я был знаком с Тетсуей (Tetsuya) из Vinyl Japan, то возможностей у меня было много. Было круто, но я предпочёл окружить себя людьми с побережья, где живёт мать Томоко. Люди с настоящими лицами: рыбаки, дальнобойщики, бродяги… Однако встреча с Масами была важна, он потом сводил меня в местечко под названием Kinbiken – очень известный токийский бдсм-клуб. У сенсея Нуреки (Nureki), мастера узлов, очень личный подход к связыванию, я им, честно сказать, восхищаюсь.

Что происходит в Kinbiken?

Собирается дюжина человек, в основном серьёзно выглядящие парни и одна или две девушки, позирующие как модели. Чаще это студентки, реже профессионалки, а иногда и истинные мазохистки. Выглядит забавно: парни несут всякую чепуху на грани унижения, просто атмосферу наводят, но без агрессии. Например, они вежливо подшучивают над грудью девушек, чтобы те почувствовали себя неудобно, немного вздрогнули. Чистая эстетика.

Два парня снимают сессию, остальные фотографируют. А я потом по этим фото рисую. Я ими пользуюсь в основном в рамках обстановки и света. Тамошнее освещение мне очень нравится. Они используют два небольших прожектора, стоящих с обеих сторон от сцены, которая отбрасывает тени и создаёт тем самым отличные контрасты. Ранее я уже говорил про большие головы и короткие ноги: что ж, это именно то, что вы увидите на моих работах.

Для меня это было очевидно…

Это у меня оттуда и, возможно, из работ Бруно Шульца (Bruno Shulz). Я иногда натыкаюсь на что-то, что становится триггером неожиданных и изумительных вещей, и потом удивляюсь, почему не думал о них раньше… Шульц в этом плане был очень важен, в то время как Япония всегда меня удивляла.

В начале 1990‑х ты был одержим ей.

Я тогда подумал: «Чёрт, ты можешь встретить японских девушек в Европе!» До того это случалось редко. И тот факт, что я впервые окунулся в город Токио, лишь подпитывал мою мономанию. Как будто сбылась детская мечта. Я и правда был одержим.

Я тогда много пил, хотя алкоголь – не моя тема. Он крут, если ты хочешь вести себя как мудак, а я всегда предпочитал наркотики. Как это ни странно, хоть я уже 15 лет как перестал принимать что-то, включая алкоголь, моя продуктивность от этого не пострадала – с другой стороны… Я думаю, что сделал всё что нужно, чтобы добраться туда. Одержимость, должно быть, усилилась под воздействием алкоголя.

Зацикленность.

Да, не слишком искусный способ биться об стену. Что интересно в алкоголе, так это то, что ты готов творить любую чепуху. Есть одна история, которую я очень люблю рассказывать. Вместе с Ником и подругой Кармен мы возвращались домой из паба. Кармен села на низенькую садовую ограду. Внезапно я подошел к ней и задрал наверх её футболку, обнажив её грудь. Мы от смеха просто обосрались. Безупречный свет уличных фонарей. Лёгкие пьяные подколы… Но с Ником приколы бывали и пожёстче, порой мы травмировали друг друга, а люди просто страшно бесились, когда мы сильно напивались. Но это не имеет никакого отношения к искусству…

Всё взаимосвязано…

Что действительно важно, так это создать вселенную, которая будет насыщена и богата настолько, чтобы служить тебе неисчерпаемой сокровищницей. Надеюсь, у моих детей будет на это шанс. Детство – особое время, это источник всех моих работ. Когда я полностью погружаюсь в эту атмосферу, возникает что-то действительно задорное. Все образы могут стать импульсом для рисования. Суть в том, чтобы постараться сохранить это магическое состояние ума живым… Пьянство – это примерно то же самое, даже если оно и выглядит более неопрятно.

Перевод: history_cut

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) В декабре 2000 г. Дэниэл М. (Daniel M.), владелец ресторана из Швейцарии, заказал 2 лимитированных книжных тиража, напечатанных шелкографией от издательства Bongout – Naburi naburare Антуана Бернара и Caca Yoga Жана-Луи Костеса (Jean-Louis Costes), а также футболку с логотипом издательства. К его удивлению, посылка была конфискована на таможне. Дэниэл был обвинён Департаментом юстиции кантона Берн в хранении порнографических материалов и оштрафован на 600 швейцарских франков. Довольно забавно, но футболка также была конфискована, поскольку на таможне её приняли за испачканную пару трусов. Дэниэл отказался платить штраф и подал апелляцию. Всё дело было передано в суд первой инстанции. Статья 197 уголовного кодекса Швейцарии предусматривает штраф от 1 франка до 3 лет тюрьмы. После апелляции и процедуры, длившейся более года, Дэниэл был признан невиновным, и швейцарское государство принесло ему официальные извинения. Посылку и её содержимое вернули, однако в ужасном состоянии.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: