Семантика «Добра» и «Зла»: перевод эссе РАУ

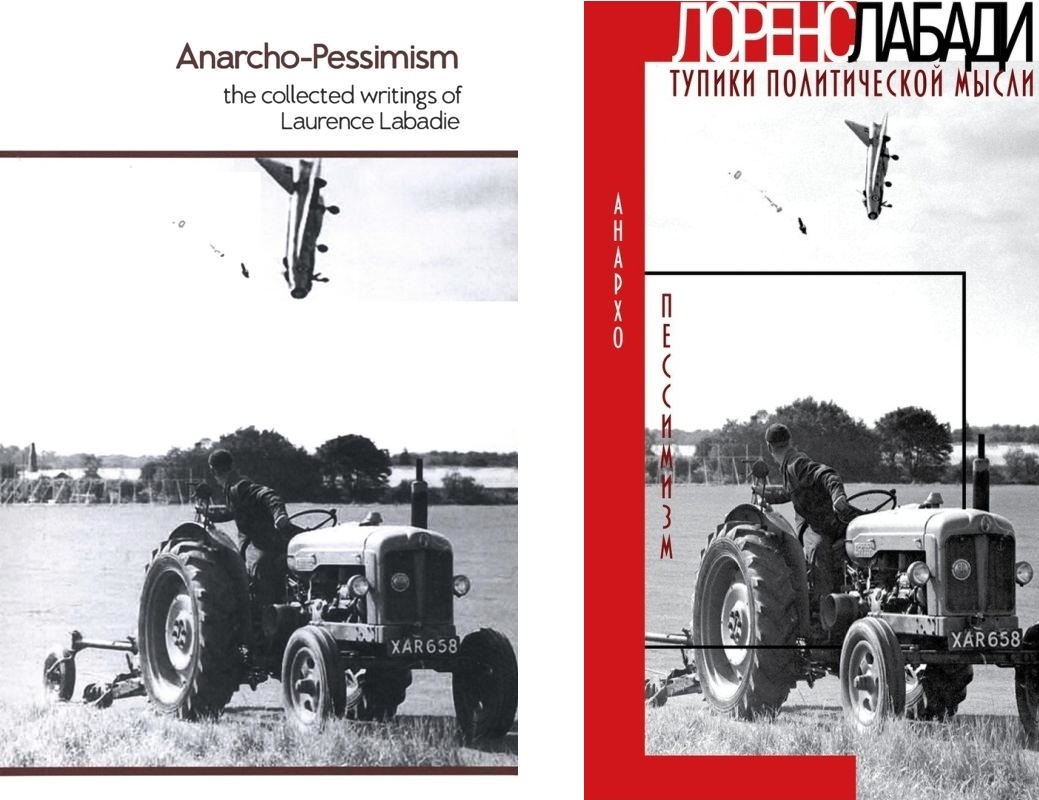

От редакции. Предлагаем вашему вниманию перевод эссе Роберта Антона Уилсона «The Semantics of “Good” & “Evil”», опубликованного в далёком 1988 году в журнале Critique. Выполнен этот перевод, который нам любезно подогнало издательство CHAOSSS/PRESS, коллективом Randomania и приурочен к выходу на русском сразу двух книг: «Кота Шрёдингера» РАУ (Все Свободны) и «Анархо-пессимизм: тупики политической мысли» Лоренса Лабади (собственно, CHAOSSS/PRESS).

Лабади, легендарный американский анархо-индивидуалист, чьи провокационные очерки собраны теперь под одной обложкой и в русскоязычном издании, считается одним из идейных вдохновителей Уилсона. В предлагаемом эссе раскрываются некоторые аспекты самобытной утилитарно-эгоистической философии этого непримиримого борца с иерахиями и непререкаемыми авторитетами: не случайно Уилсон начинает текст с пересказа притчи, которую некогда услышал от Лабади.

На пути к разговору о пресловутой семантике «Добра» и «Зла» Уилсон касается таких тем, как анархическая эпистемология, квантовая механика, кибернетика и E‑Prime, что позволяет освежить в памяти некоторые его идеи и вызывает желание прочесть (или перечитать) того же «Кота».

Покойный Лоренс Лабади однажды рассказал мне притчу о короле, который решил, что каждый раз, встречая любого из своих подданных, он будет отвешивать ему пинка – просто чтобы лишний раз продемонстрировать свою власть. Возможно, с годами эта байка у меня в голове обросла кое-какими подробностями, но в общих чертах её продолжение было таким: поскольку этот маньяк ходил в короне и у него была армия, вскоре люди научились терпеливо сносить постоянные пинки и даже смирились с подобным положением дел, относясь к нему философски или стоически – точно так же, как они свыкаются с налогами и другими поборами, налагаемыми их царями и правителями. Люди даже взяли манеру подставлять свой зад, едва завидев приближающегося короля.

Наступил день, когда король умер, и его наследник, естественно, продолжил эту традицию, и теперь уже он отвешивал пинка каждому, кого ему довелось повстречать. Жизнь текла своим чередом, проходили столетия, и в конечном итоге знать в полном составе потребовала – и получила – такое же, как у короля, «право»: барон мог пнуть любого ниже себя по титулу, рыцари могли пинать кого угодно, кроме баронов и членов королевской семьи, и так далее. Немалая часть населения проводила свои будни в согнутом положении лицом к стене в ожидании очередного удара по заднице.

В столь удивительной параллельной вселенной поворот к демократии понимался бы исходя из традиционных форм мышления или приобретённых ментальных установок этого странного народа. В согласии с логикой этих своеобразных людей, демократия означала бы, что каждый может пинать кого угодно при условии, что пинающий может доказать обладание более солидным счётом в банке, чем у того, в чей зад прилетает ботинок. В контексте семантической и грамматической парадигмы[1], или туннеля реальности этого мира, слово «демократия» не могло иметь никакого иного мыслимого значения. (Если для вас это звучит как фантастика, почитайте «Социальное конструирование реальности» Бергера и Лукмана.)

Конечно, поначалу все ликовали по поводу наступления новой Эры демократии, ведь это означало торжество «справедливости» (в их понимании): если будешь здоровым и удача будет на твоей стороне, в конце концов ты сможешь накопить в банке достаточно денег, чтобы заполучить «право» пинать столько же людей, у скольких есть «право» пинать тебя самого, а если будешь особенно расчётливым или особенно везучим, поднимешься на тот уровень, где ты сможешь пинать почти всех, тогда как тебя не будет позволено пинать вообще никому.

И конечно же, со временем в этом мире, как и в нашем, появились еретики, которые стремились к полной отмене пинков и отказывались признавать эту цель чем-то «диким и радикальным». По их мнению, такая идея попросту соответствовала «здравому смыслу» и «правилам приличия». Разумеется, ни один нормальный здравомыслящий человек не стал бы принимать этих психов всерьёз. Не желая вникать в аргументацию еретиков, нормальные здравомыслящие граждане придумали целый словарь для дегуманизации и дискредитации таких чудаков. Любого, кто не соглашался на регулярные пинки, называли «нытиком», «бунтарём», «трусом», «педиком», «бесхребетным либералом», «неудачником», «неполноценным», «ненормальным», «чокнутым», «люмпеном» и так далее.

Видите ли, в том мире людей приучили верить, что если на еретиков навесить подобные ярлыки, над их доводами можно больше не задумываться. (Я обойду молчанием пугающую возможность того, что некоторые критики, кажется, прибыли в наш мир из этой придурочной альтернативной реальности, и при этом пространственно-временной переход никак не повлиял на их представления о рациональной дискуссии.)

Ларри Лабади сочинил эту притчу, имея на то свои причины: как анархист, он был уверен, что сторонники государственного социализма переносят в свою Утопию худшие черты капитализма. Для меня, однако, эта история несёт в себе более общий смысл, который я бы выразил так: если люди мирятся с чем-либо изо дня в день, и в особенности если они знают, что так продолжается уже многие столетия, становится практически невозможно поставить это под сомнение и не превратиться при этом в глазах окружающих в извращенца, чудика или, в лучшем случае, самодовольного умника, внушающего подозрения в том, что он попросту развлекается интеллектуальной гимнастикой или «играет идеями». В худшем случае нормальные здравомыслящие прирученные люди решат, что вы задумали уничтожить весь мир или ниспровергнуть божество, либо же замышляете не менее гнусное злодеяние, и начнут за вашей спиной перешёптываться, соображая, как бы заткнуть вам рот.

Вот вам пример: наиболее образованные люди способны понять философию деизма в изложении Вольтера спустя двести лет после его смерти. При этом исторические исследования однозначно сходятся в том, что по большей части современники Вольтера вовсе не понимали деизм: во множестве текстов его то и дело называют «атеистом», причём не только писатели, желающие вступить с ним в полемику, но и многие другие, которые, очевидно, полагали, что они вполне объективно трактуют его взгляды. В те времена большинство людей просто не могли осознать, что отрицание христианского Бога (обозначим его Бх) не равносильно отрицанию всего бесконечного множества возможных Богов (Б∞).

На полпути между Вольтером и нами Теодор Рузвельт в своей знаменитой речи обозвал Томаса Пейна «маленьким грязным атеистом». По воспоминаниям современников, Пейн был статным и опрятным мужчиной, и в своих текстах он выражает деистические, а не атеистические взгляды. Судя по всему, и с наступлением двадцатого столетия многим было так же нелегко признать, что в диапазоне от христианской ортодоксии до атеизма независимому пытливому уму вполне могут открыться многие другие философские позиции – те самые аристотелевы «исключённые третьи». Чтобы одним махом перепрыгнуть из яслей философии в магистратуру, рассмотрим следующий более сложный пример: в период между 1900 и 1926 годами квантовые физики обнаружили, что некоторые «законы мышления» Аристотеля попросту не действуют на субатомном уровне. А конкретно: нельзя осмысленно говорить о субатомной «частице» как о вещи в себе, обладающей внутренне присущими ей «свойствами» независимо от наблюдателя и наблюдательного аппарата. Всё ещё хуже: субатомную «частицу» даже нельзя назвать «частицей» без кавычек, поскольку она ведёт себя как волна не реже, чем как частица.

Так вот, этот субатомный не-аристотелизм возник на основании опытов и изысканий, проведённых в первой четверти двадцатого века. Следующие пятьдесят лет лишь подтвердили, что законы субатомного мира противоречат постулатам Аристотеля даже в большей степени, чем казалось изначально, и все попытки втиснуть новые данные в рамки аристотелевой логики потерпели неудачу.

Что же мы получаем в итоге? Как подсказывает нам притча Лабади об альтернативном мире, вследствие всего этого квантовая математика, похоже, представляется странной не только неспециалистам, но даже и светилам физики, которые с трудом находят общий язык. Если научную систему нельзя сформулировать в аристотелевых терминах, никто в целом обществе не может быть уверен в том, как эту систему сформулировать можно. Возвращаясь к нашей метафоре: квантовые философы вроде бы пытаются помыслить такой мир, который бы обходился без пинков под зад, однако умы их при этом подспудно запрограммированы миром, неотъемлемым свойством которого по-прежнему являются эти самые пинки.

В связи с этим, широко – или, если угодно, скандально – известная «Копенгагенская интерпретация» Нильса Бора и его учеников (ок. 1926–1928 г.), как мне кажется, означает, что мы не можем осмысленно говорить о какой-либо абсолютной аристотелевой «реальности» в отрыве от нас самих – но лишь об относительных «реальностях», с которыми мы сталкиваемся и/или которые мы постигаем экзистенциально-экспериментальным путём; однако и эту интерпретацию Копенгагенской интерпретации следует рассматривать только как точку зрения – лишь в свете того, что мне так кажется. По мнению доктора Ника Герберта из Калифорнийского университета в Санта-Крус, Копенгагенская интерпретация подразумевает, что зверя под названием «реальность» в принципе нельзя найти нигде. И я не преувеличиваю: в своей книге «Квантовая реальность» доктор Герберт прямым текстом пишет, что утверждение о том, что «глубокой реальности не существует», напрямую следует из Копенгагенской интерпретации. При этом сама эта интерпретация его отнюдь не устраивает – он называет её порождением «идеологов Христианской науки от физики». Аргумент профессора Мермина из Колумбийского университета в защиту Копенгагенской интерпретации звучит не менее радикально, чем выпады доктора Герберта: Мермин безапелляционно заявляет, что «когда никто не смотрит на Луну, её на небе однозначно нет».

Джон Гриббин, научный редактор журнала New Scientist по вопросам физики, на страницах своей книги «В поисках кота Шрёдингера» также недвусмысленно заявляет, что согласно Копенгагенской интерпретации «ничто не реально», хотя далее он уже более сдержанно отмечает, что «ʺреальностьʺ в повседневном смысле» для физики, по всей видимости, бесполезна. Тем временем, как утверждает лауреат Нобелевской премии Юджин Вигнер, Копенгагенская позиция доказывает лишь то, что мы создаём наблюдаемые нами явления в стенах лаборатории (планируя эксперименты, в ходе которых эти явления наблюдаются) и поэтому не можем воспринимать что бы то ни было само по себе, а не таким, каким оно предстаёт перед нами. Или скорее я думаю, что Вигнер говорит именно об этом. По мнению его критиков, он имеет в виду, что мы создаём «реальность» в наших мыслях о ней, – и тогда его слова звучат так, будто старик переел кислоты или пересмотрел специальных выпусков Ширли Маклейн по телеку.

К слову, Джон фон Нейман в 1933 году предложил математически описывать квантовые системы как объекты, имеющие три возможных состояния (говоря нематематическим языком: «да», «нет» и «может быть») – в отличие от двух состояний, предусмотренных аристотелевой логикой («да» и «нет»). Профессор Дэвид Финкельштейн до сих пор убеждён, что это единственный более-менее приемлемый способ описания субатомного мира, однако большинство физиков считают, что фон Нейман просто провернул математический «финт», не имеющий научной значимости.

Важная роль пинков в образе мыслей обитателей альтернативного мира Лабади, так же как и засилье аристотелевой логики в нашем мире, указывает на те сложности, которые люди испытывают в попытках воспринимать происходящее или сообщать о своём восприятии вне рамок грамматической и семантической парадигмы обусловленного тоннеля реальности их «племени» или общества.

Например, мы часто слышим, а может быть, и сами произносим фразу «It is raining» («Идёт дождь»), иллюстрирующую принцип, на который указывал Бертран Рассел, говоря о доминировании субъектно-предикатной грамматики в западном «мышлении» или философии (или восприятии?). Слово «it», по-видимому, появляется в этом предложении лишь по той причине, что правила субъектно-предикатной грамматики требуют подлежащего для глагольной формы «is raining». Если же вы спросите себя, что здесь означает загадочное «it», вопрос этот скорее всего приведёт вас в нешуточное замешательство (если, конечно, вы не верите в первобытных богов дождя – таких, как Зевс или Иегова). Та же субъектно-предикатная структура лежит в основе большинства псевдонаучных теорий, как, например, в случае мольеровского бакалавра, утверждавшего, что от опиума хочется спать, потому что это вещество «имеет такое свойство – снотворную способность». Почти все расхожие толкования человеческого поведения попадают в эту же сомнительную категорию: скажем, женщина не работает, потому что в ней сидит «демон, вызывающий лень» или, другими словами, ей «свойственно» «лениться», в то время как при помощи функционального анализа мы пришли бы к более чёткому и менее демонологическому объяснению: причиной отсутствия работы может быть экономический спад, нарушения питания или обмена веществ или, что наиболее вероятно, сочетание нескольких социальных и психологических факторов, взаимно усиливающих друг друга.

В целом, традиционная западная мысль, особенно на уровне фольклора, исходит из того, что аристотелевыми «сущностями» (или духами), заключёнными в вещах, можно объяснить что угодно, тогда как наука – и, что любопытно, восточная философия – стремится находить объяснения в функциональных связях, описываемых феноменологически в контексте наблюдаемых взаимодействий. Возможно, именно поэтому людям, воспитанным в традиционном западно-христианском туннеле реальности, наука и восточная философия представляются одинаково абсурдными (или одинаково безнравственными).

А конкретно, нас самих, обитателей западного мира, выдрессировали и/или промыли нам мозги двумя тысячами лет христианской метафизики, с её категориями «Добра» и «Зла», и если мы поставим под сомнение эту систему мышления или туннель реальности (или, может, даже осмелимся предложить феноменологическую альтернативу), существует высокая вероятность (по моим оценкам, приблизительно 99,97%), что никто не поймёт, что мы вообще пытаемся сказать. И всё-таки сейчас я намерен рискнуть. Я буду безмерно удивлён и немало восхищён, если среди всех негативных комментариев, которые спровоцирует это эссе, обнаружатся хотя бы малейшие признаки понимания моих слов.

Начнём с того, что, как мне кажется, прав был Ницше, говоря о том, что не следует смешивать эволюцию примитивных или интуитивных представлений о «хорошем» и «плохом» и историю таких гипотетических и вездесущих призраков, как «Добро» и «Зло», и между первыми и вторыми нет практически ничего общего. Как и наши самые древние предки, большинство людей сегодня используют слова «хорошо» и «плохо» в тех же значениях, которые они имеют для всех остальных животных: «хорошо» означает «хорошо для меня», а «плохо» – «плохо для меня». Так, собака каким-то образом «знает», что дурно пахнущая пища должна считаться «плохой для неё», а образованный человек помимо этого знает, что и кое-какая приятно пахнущая пища тоже будет «плохой для него». Все животные, включая человека, уже при рождении «знают» и продолжают «знать» (если, конечно, их не воспитают по-другому или не зомбируют – как нередко происходит в мире людей), что объятия, поглаживания, прикосновения, а также оральные и/или генитальные ласки, несомненно, воздействуют на организм так, что это «хорошо для меня».

Исходя из этой дометафизической, феноменологической или операциональной логики, я могу с лёгкостью назвать множество явлений или «вещей» в пространстве-времени, которые считаю «хорошими для себя» (например, вкусная еда, свобода прессы, остроумная комедия, красивая картина, занятия любовью, Бетховен, мой текстовый редактор, регулярные поступления больших сумм денег, определённые вещества и витамины, вышеозначенные объятия-поглаживания-ласки-прикосновения и так далее). Мне также не составит труда отследить многие «вещи» или явления в пространстве-времени, которые представляются «плохими для меня» (например, христианский фундаментализм, коммунизм, нацизм и все остальные попытки ограничить мою свободу, ядовитая еда, токсичные отходы, фильмы ужасов, определённые вещества и так далее и тому подобное). Я также отмечаю, что многие вещи, которые мне кажутся «плохими для меня», другим людям кажутся «хорошими» или безвредными.

Основываясь на данном экзистенциально-феноменологическом принципе, я прихожу к выводу, что понятия «хорошо для меня» и «плохо для меня» следует считать относительными, и причин тому несколько. Нечто «хорошее для меня» зачастую оказывается «плохим» для кого-то ещё, либо нечто, представляющееся «хорошим для меня» может рано или поздно вызвать последствия, которые будут «плохими для меня», либо нечто, «хорошее для меня» в двадцать лет, в пятьдесят уже не будет казаться таковым, а некоторые развлечения, которые я отношу к категории «хороших для меня», могут в дальнейшем оказаться определённо «плохими для меня». Таким образом, «хорошее для меня» всегда остаётся относительной категорией, зависящей от моих знаний или их отсутствия в момент вынесения суждения, и по опыту я уже могу сказать, что временами мои суждения неверны. (Примечательно, что хотя объятия-ласки и т. д. всегда воспринимаются как «хорошие для меня», последствия выбора неправильного партнёра или неподходящего времени могут позднее оказаться однозначно «плохими для меня». Возможно, именно в этом корень большинства сексуальных предрассудков, фобий и фиксаций.)

Нередко оказывается, что некоторые животные – в определённых случаях – как бы генетически запрограммированы на распознавание явлений, «хороших для своей стаи» или даже «хороших для своего вида», что описано, например, в «Социобиологии» Э. Уилсона, «Эгоистичном гене» Докинза и подобных работах. Существует ли подспудное генетическое программирование или нет, многие люди явно выказывают способность думать о том, что представляется «хорошим для нашего вида» или даже (с недавних пор) «хорошим для биосферы в целом», и стремиться к достижению своих целей. Разумеется, подобные суждения зависят от общего благосостояния того, кто «судит», места его обитания и личной истории в пространстве-времени (что покажется хорошим для лисиц, вероятнее всего будет плохим с точки зрения кур), а также, даже применительно к тому, что «хорошо для биосферы», – от степени осведомлённости или невежества лица, выносящего суждение.

Прежде чем продолжить, я попрошу читателя отметить, что если бы человеческая семантика оставалась на этом примитивном феноменологическом уровне и относительность суждений была очевидна всем, переговоры и компромисс неизбежно играли бы в нашей истории куда бóльшую роль, чем до сих пор, в то время как кровавым «крестовым походам» и религиозным/идеологическим войнам была бы отведена роль сравнительно меньшая. Нам вроде бы довольно просто договариваться о том, что представляется хорошим и плохим для нас в конкретных ситуациях, однако переговоры становятся всё более затруднительными, как только в дискурс вторгаются метафизические «Добро» и «Зло». Тогда силу набирает другая тенденция – сражаться, и как можно более жестоко, что прекрасно демонстрирует леденящая кровь история христианского догматизма и что уже в нашем веке в очередной раз доказали такие светские религии, как нацизм и коммунизм.

Например, конфуцианская этика остаётся в рамках феноменологии; Конфуций прямо говорил, что его система «не противоречит человеческой природе» и столь же естественна, как «любовь к прекрасному цветку или отвращение к неприятному запаху», в чём, по его словам, проявляется «уважение к собственному носу». Даосизм и буддизм отличаются от конфуцианства главным образом повышенным осознанием относительности суждений (и возможностью трансперсонального и внеличностного восприятия); но ни в одной из этих систем нет ничего похожего на западную метафизическую концепцию «Добра» и «Зла». Да что там, в некоторых самых известных отрывках из даосских и буддийских текстов открыто высмеиваются любые метафизические построения в безотносительных категориях «Добра» и «Зла» – построения, которые, по всей видимости, время от времени зарождались на Востоке в головах чудаков – точно так же, как восточный пантеизм периодически тревожит умы чудаков с Запада.

Ницше, как большинству из вас известно, считал, что метафизические «Добро» и «Зло» не только противоречат наиболее интуитивным телесным представлениям о «хорошем для меня» и «плохом для меня», но и как будто специально созданы, чтобы бороться с нашими примитивными или «естественными» реакциями и сбивать нас с толку. (К примеру, большинство поповских понятий о «Добре» и «Зле» в отношении сексуальности откровенно опровергают и запутывают наивные или естественные представления организма.) Другими словами, Ницше утверждал, что служители культа изобрели «Добро» и «Зло», чтобы получить власть над простыми смертными, чтобы внушить людям недоверие к собственным суждениям; чтобы все жизненные вопросы были доверены им, священникам, так как они якобы выступают от имени гипотетического газообразного позвоночного астрономических масштабов и пропорций по имени «Бог». Судя по всему, Ницше придерживался того мнения, что, поскольку в нормальном чувственно воспринимаемом (экзистенциальном) пространстве-времени определить местоположение этого гипотетического газообразного позвоночного не представляется возможным, выходит, духовенство фактически наставляет людей: «Не доверяйте себе, доверяйте нам», – или, если выразиться более прямо: «Не думайте – мы будем думать за вас».

Согласно этому анализу, политическим тиранам, контролирующим только наши тела и действия, свойственна куда менее грубая «жажда власти», чем папам, аятоллам и остальным служителям культов, которые пытаются контролировать наши мысли и суждения, то есть стремятся проникнуть в наше самое сокровенное святилище. (С всесторонним анализом данного феномена можно ознакомиться в труде Ницше «Воля к власти».)

Что бы кто ни думал об этой попытке Ницше подвергнуть психоанализу мотивы бородатого духовенства, история сама показывает нам, что вся метафизика «Добра» и «Зла» (а не простые суждения организма о том, что «хорошо для меня» и «плохо для меня») служит цели стяжания власти – и неизменно всё большей и большей власти, которую отмеряют себе в лошадиных дозах священники и проповедники всех оттенков и мастей. (Вроде бы легко представить себе буддийского или даосского монаха, конфуцианского учёного-джентльмена живущими в уединении, однако если речь заходит о христианском духовном лице, нам сразу же представляется некто, указывающий другим, что думать и как поступать, то есть некто, обладающий над людьми властью, обычно основанной на чистом ужасе и угрозах, например: «Если усомнишься во мне – попадёшь в Ад».) После двух тысячелетий христианства большинство людей автоматически соглашаются, когда непрошенный эксперт берётся растолковать им, что «есть» «Добро» и «Зло», точно так же, как герои притчи Лабади без лишних колебаний соглашаются сносить ежедневные пинки.

Подтверждает ли история мнение Ницше о том, что такая система запредельно возвышенной метафизики (в интерпретации самозваных специалистов по этому даром не сдавшемуся потустороннему миру) способствует «вырождению», «упадничеству», «болезням», «неврозам», «помутнению рассудка», «эпилепсии» и так далее? Насчёт эпилепсии не уверен (она теперь считается врождённым или генетическим, а не социологическим недугом), но все остальные симптомы, перечисленные Ницше, соотносятся с преобладанием в христианском обществе того, что он называл «ресентиментом» и «жаждой мести», – то есть зависти или гнева в отношении тех, кто обходится без христианской метафизики, наряду со свирепым желанием покарать или истребить таких людей. Кажется, невозможно прочесть и страницу писаний святого Павла без того, чтобы почти сразу же не столкнуться с подобным импульсом ресентимента и жажды мести, и тот же самый импульс вы можете наблюдать каждый вечер по телеку, если включите какой-нибудь затрапезный фундаменталистский канал, на котором ведущие миссионеры обычно занимаются разжиганием ненависти к нехристям (а ещё иногда слёзно каются в личных грехах или злодеяниях, ранее раскопанных и обнародованных языческими СМИ). С исторической точки зрения, христианский теолог представляется человеком, намеренным путём запугивания принудить окружающих поступать и думать в соответствии с его наставлениями, а если они откажутся подчиняться – готовым их убивать.

Животное, ребёнок, дописьменное общество, конфуцианец, буддист, даос и бóльшая часть населения планеты живут в туннелях реальности, внутри которых понятия «хорошо» и «плохо» остаются в рамках телесных представлений о том, что «хорошо для меня/моего племени» и «плохо для меня/моего племени». И только христианские секты – плюс светские религии типа нацизма и коммунизма, которые, согласно историку Тойнби, можно рассматривать как позднехристианские еретические течения, – пестуют идею абсолютного «Добра» и «Зла» со встроенной в неё концепцией обольщения насилием.

В этом случае, как мне кажется, «перевернув всё с ног на голову» (по выражению Ницше) – то есть отрицая телесные и относительные оценки «хорошего» и «плохого» и заменяя их определениями «Добра» и «Зла», придуманными какими-то попами или Центральным комитетом, – мы утрачиваем здравомыслие и оказываемся в мире фантазии и безумия. А именно, когда я решаю отнести что-либо к категории «хорошего» или «плохого», я держу в уме, что именно я провожу это разделение и что у меня нет неоспоримых доказательств непогрешимости моих суждений; я беру на себя ответственность за суждение, в экзистенциальном смысле, и не исключаю возможность узнать что-то новое и изменить своё мнение, если полученная информация будет указывать на необходимость пересмотра моей оценки. Но если я отношу что-либо к категории «Добра» или «Зла» в метафизическом смысле, согласно определениям священников или Линии партии, я не «беру на себя ответственность», а превращаюсь буквально в куклу чревовещателя, через которую говорят и действуют попы или идеологи, и отрекаюсь от всякой возможности узнавать новое или пересматривать ошибочные оценки. Поэтому я не назвал бы таким уж преувеличением слова Ницше о том, что всё «переворачивается с ног на голову», – ведь подчиняясь этой абстрактной системе и отрицая собственное восприятие, я обращаю эволюцию вспять и, если угодно, я «отказываюсь от высокого звания» подлинно человеческого существа. При таком раскладе меня спокойно можно заменить роботом или приводным механизмом. Однако в целом люди не ведут себя как роботы – только если им не внушили необходимость подчиняться метафизическим принципам таких систем, как христианство и его ближайшие родственники, иудаизм и ислам, либо их позднейших еретических отпрысков – нацизма и коммунизма.

Если читатель способен не воспринимать это эссе как намеренную провокацию или рискованное преувеличение, мне следует более подробно разъяснить конкретную функциональную разницу между телесными оценками «хорошего» и «плохого» (по Конфуцию – «уважением к собственному носу») и метафизическими концепциями «Добра» и «Зла». Возможно, тогда я смогу точнее выразить свою мысль, чтобы она была понята даже теми, кто склонен отвергать её наиболее рьяно.

Я постулирую, что телесные, интуитивные, примитивные или «наивные» оценки «хорошего для меня или моего генофонда» и «плохого для меня или моего генофонда» – даже когда они сводятся к более простым категориям «хорошо» и «плохо» – отражают наше фактическое положение как тел, движущихся в пространстве-времени. Эволюция даровала выжившим видам целый набор генетических программ, в общих чертах информирующих каждый отдельный организм о том, что «хорошо для него» и что «плохо для него». Эти гены нельзя назвать непогрешимыми – например, пёс может лакать разлитую краску, если её запах больше похож на запах нормальной еды, чем на вонь протухших продуктов. Такие генетические программы подвержены модификациям на основании усвоенного опыта, что характерно для собак, кошек и других высших млекопитающих, включая и некоторых (не подверженных догматизму) людей. Процесс эмпирического обучения сам по себе может претерпеть изменения под влиянием взвешенных умозаключений на основе обобщения и тому подобного. Всё это (генетические программы, обучение, умозаключения) отражает стремление собирать данные для составления точной карты нашего положения в пространстве-времени, а также для выявления того, что идёт на пользу или во вред нам, нашему племени или виду. С другой стороны, метафизические доктрины абсолютных «Добра» и «Зла» никоим образом не отражают траектории наших тел в пространстве-времени. Метафизика и структура её языка скорее являются выражением мира фантазий или «мира, созданного из определений», который не имеет сколько-нибудь осмысленного отношения к нашей конкретной экзистенциальной истории в пространстве-времени. Если эта мысль представляется читателю столь же заумной или загадочной, как и наиболее непостижимые страницы Хайдеггера, я постараюсь проиллюстрировать её более наглядно при помощи следующей таблицы.

| I | II |

| Электрон – это волна. | Электрон ведёт себя как волна при измерении с помощью этого прибора. |

| Первый человек зарезал второго ножом. | Судя по всему, первый человек зарезал второго при помощи предмета, выглядевшего как нож. |

| Участник аварии скрылся с места происшествия на синем «форде». | Мне кажется, я припоминаю, что участник аварии скрылся с места происшествия на синем «форде». |

| Это фашистская идея. | Эта идея представляется мне фашистской. |

| Бетховен лучше Моцарта. | Бетховен нравится мне больше, чем Моцарт. |

| Это сексистский фильм. | Этот фильм кажется мне сексистским. |

В левом столбце приведены утверждения, написанные на обычном английском, которые можно услышать повсеместно на данном примитивном этапе эволюции. Я считаю, что по своей структуре суждения из этого столбца согласуются с принципами аристотелевой логики и христианской метафизики «Добра» и «Зла». Ещё я считаю, что фразы из левого столбца отражают фантастический взгляд на мир, в соответствии с которым мы, не признавая свою «личную» вовлечённость в акт оценки ситуации, парадоксальным образом всё же уверены в своей способности вычленять призрачные имманентные «сущности» вещей.

В правом столбце можно увидеть параллельные утверждения, переписанные на языке А‑прайм, или «высшем английском», предложенном такими авторами, как Альфред Коржибски, Дельфус Дэвид Бурлан и Эд Келлогг III, для использования в научной коммуникации. А‑прайм использует основной массив лексики стандартного английского языка, но адаптирован к квантовой физике (и современной науке в целом) путём упразднения аристотелева идентификатора «is»[2] и формулирования каждого утверждения с феноменологической точки зрения с учетом сигналов, получаемых и интерпретируемых организмом (или прибором) в пространстве-времени. Вкратце, я считаю, что А‑прайм отражает те самые структурные коннотации, которые близки научному мышлению или радикальному буддизму (дзен, махаяна), – то есть в основу его положены наивные оценки «хорошего» и «плохого», кажущиеся естественными большинству людей, которым не промыли мозги христианством или его современными тоталитарными производными.

А конкретно: во фразе «Электрон – это волна» присутствует аристотелев идентификатор «это» (is), благодаря которому у нас создаётся противоречащее нашему опыту представление о том, что мы можем знать внутреннюю «сущность» электрона, «сущность» по Аристотелю. Во фразе «Электрон ведёт себя как волна при измерении с помощью этого прибора», переписанной на языке А‑прайм, слово-идентификатор «это» отсутствует, и полученное таким образом высказывание возвращает нас к точному описанию того, что наблюдается в пространстве-времени, то есть того, что электрон проявляет себя определённым образом в условиях ограничений, налагаемых определённым прибором.

На английском мы беспечно обсуждаем существующие или несуществующие вещи или явления, а зачастую и вещи, само доказательство существования которых не представляется возможным. На А‑прайме мы можем говорить только о том, что составляет фактическое содержание опыта, а также о том, как этот опыт получен. Аристотелев английский потворствует нашей склонности разбредаться по мирам фантазии, в то время как А‑прайм возвращает нас к конкретной феноменологической регистрации того, что мы в действительности проживаем в пространстве-времени.

Аналогичным образом, высказывание «Первый человек зарезал второго ножом», хотя в нём и нет формального идентификатора «это», представляется мне аристотелевым, поскольку не подразумевает участия наблюдателя и его нервной системы в описываемом событии. В предлагаемом переводе на А‑прайм – «Судя по всему, первый человек зарезал второго при помощи предмета, выглядевшего как нож» – в описание с научной позиции включается инструментарий (нервная система говорящего), а также учитывается феноменологическая составляющая, и, между прочим, такое высказывание частенько сходится с голыми фактами. (Этот пример связан с известным экспериментом из области общей психологии, в котором первый человек «закалывает» второго бананом, но при этом большинство студентов, воспитанные в аристотелевой традиции, всё равно «видят» в его руке нож – так как ожидают увидеть именно его. Этот эксперимент служит отличной иллюстрацией того факта, что галлюцинации могут возникать и без гипноза или наркотических веществ – просто в силу нашей привычки думать, что мы видим «вещи», хотя мы видим лишь образы вещей в своих умах.)

В предложении «Участник аварии скрылся с места происшествия на синем «форде»» снова наблюдается аристотелев абсолютизм и игнорируется используемый инструментарий, то есть мозг говорящего. Перевод на А‑прайм напоминает нам, что «воспоминания» нашего мозга часто неточны.

В примере «Это фашистская идея» содержится аристотелево «это» и утверждается, что говорящий обладает волшебной силой различать скрытую «сущность» явлений. Перевод на А‑прайм напоминает нам, что говорящий действительно вынес оценочное суждение, интерпретируя сигналы, воспринятые его телом при движении в пространстве-времени.

Следующий пример – «Бетховен лучше Моцарта» – содержит обычную аристотелеву фантазию о духах или сущностях, заключённых во всех вещах. Перевод на А‑прайм – «Бетховен нравится мне больше, чем Моцарт» – возвращает нас в обычное пространство-время, где в качестве источника оценочного суждения мы можем распознать уши и ум говорящего, и мы понимаем, что это высказывание на самом деле относится сугубо к говорящему, с его ушами и мозгом, а не к наследию двух упомянутых композиторов, как может показаться на первый взгляд.

Во фразе «Это сексистский фильм» (стандартный английский) снова фигурирует некий воображаемый безучастный наблюдатель, таинственным образом воспринимающий имманентных духов, тогда как фраза «Этот фильм кажется мне сексистским» (А‑прайм) возвращает нас на землю в обычное пространство-время благодаря регистрации экзистенциального факта того, что наблюдатель принял участие в вынесении оценки.

Коржибски утверждает, что нейролингвистическая привычка к регулярному использованию А‑прайма приучает мозг избегать наиболее распространённых ошибок в восприятии, воздерживаться от некритических суждений, не поддаваться обычным предрассудкам и так далее, а также способствует развитию способностей к творческому мышлению и помогает полнее наслаждаться жизнью и «включиться» в неё. Ничего из этого не доказано, поскольку лишь немногие утруждают себя систематическими тренировками в использовании А‑прайма, а те, кто всё же берёт на себя этот труд, не проходят всеобъемлющие психологические исследования. Однако у меня складывается впечатление, что учёные и обыватели, наиболее склонные рассуждать в согласии с «духом А‑прайма» (хотя и не всегда в согласии с его буквой), и впрямь демонстрируют положительные черты характера, описываемые Коржибски, или, по крайней мере, демонстрируют их в большей степени, чем средние представители случайной выборки популяции.

С другой стороны, люди, более склонные употреблять в своей речи – иногда слишком часто – идентификатор «это», исторически составляют наибольшую часть длиннющего прискорбного списка фанатиков, параноиков, крестоносцев, инквизиторов и идеологов, и именно они несут ответственность за наиболее кровавые и ужасающие зверства в обозримой истории человечества.

Подводя итог, я предположу, что в реальной жизни никогда не было «Добра» и «Зла» – как и «дюймов», «фунтов», «эргов энергии» или «градусов Фаренгейта» – до тех пор, пока сложный мозг приматов (или, выражаясь вежливее, «человеческий разум») не поместил их в экзистенцию в качестве систем классификации. Я также предполагаю, что в «наивных» представлениях о «хорошем для меня или моего клана» и «плохом для меня или моего клана» содержится всё, что можно осмысленно сказать о нашем фактическом опыте в пространстве-времени, в то время как метафизические «Добро» и «Зло» представляют собой фантазии о мифических сферах, которые в нашем пространстве-времени невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Я совершенно не удивлюсь, если эта статья вызовет бурный и яростный поток возражений, и готов отразить любые контраргументы, пребывая в полном спокойствии. Однако я очень надеюсь, что никто не вызовет к жизни старого затасканного фантома от аргументации, согласно которому без метафизической концепции абсолютного «Зла» мы утратим желание или волю ограждать себя от таких монстров, как Гитлер, Сталин, Джек Потрошитель и прочая. Никто кроме самого Ахава, кажется, не верит, что белый кит был абсолютным «Злом» (напомню, что сам Ахав считал его таковым за то, что Моби Дик откусил ему ногу, когда капитан пытался его убить). Нам не нужно считать тигров, заразу вроде полиомиелита или другие природные явления, феноменологически «плохие для нас», также метафизически и абсолютно «Злыми», чтобы всему этому противостоять. Нам не нужны метафизические догмы, чтобы бороться с чем-то заведомо скверным – достаточно одной лишь сообразительности, чтобы заметить «плохое для меня», как только оно появляется на горизонте. Животные поступают так буквально, а люди фигурально, полагаясь на метод Конфуция: уважая свой собственный нос.

Перевод: Randomania

Примечания

[1] В исходном тексте у Уилсона: “gloss or grid”, оборот, не поддающийся однозначному переводу на русский язык (прим. перев.)

[2] В английском языке в качестве указательного слова используется та или иная форма глагола «быть» (is, are), тогда как в русском языке используется указательная частица «это» или глагол «является», в большей степени отвечающий принципам А‑прайма (прим. перев.)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: