Тень отца

От редакции. К этому тексту сложно писать подводку, поскольку место его в катабазийном смысловом поле не вполне очевидно. Формально это первая глава «Несуществующего животного» – первой книги Раймонда Крумгольда, публикующаяся впервые сегодня, в день, когда его отцу Валдису Крумгольду могло бы исполнится 60. Глава длинная и, пожалуй, самая сложная для восприятия – биография поэта из Даугавпилса, которая через сотню страниц закономерно сменится автобиографией. Написанная от второго лица, как личное обращение. Её сложно рекомендовать к прочтению, несмотря на то, что – на мой вкус – она прекрасно написана: порог вхождения весьма высок.

Безусловно, «Тень отца» (как и вся книга) – продукт магической работы. Работы, которую на доступном ему языке было бы полезно совершить каждому. Однако это едва ли делает её экспериментальной литературой, как кто-то из вас уже успел подумать: языковое воплощение достаточно традиционно, и едва ли это противоречит задачам автора. Вязкое и парадоксально ритмичное повествование с большим вниманием к мелким деталям начинается с рассказа об этногенезе латгальцев, «веке-волкодаве» с несколькими волнами чисток и братоубийственной Второй мировой, советской Латвии времен застоя… семейной истории. Которая, тем не менее, затягивает: важностью, которую всё это имеет для автора, тяжело не проникнуться. Исторические справки, мазки быта, переживания, которыми, как правило, делятся лишь с самыми близкими… «Тень отца» архетипически лична: читая её, вспоминаешь все, что сам хотел бы рассказать о своих корнях. Иногда до слёз.

Имея перед глазами полный текст книги, мне легко представить ее изданной «Ультра.Культурой». Начиная со второй главы, книга становится динамичнее и острее – несмотря на то, что всё больше превращается в интересное сочетание дзуйхицу с последовательным и достаточно откровенным самоанализом. Стеклянный лабиринт аутического спектра, будни нацбольского активизма в Латвии, психоделики, тюрьма, «Культура Апокалипсиса», ритуальная магия… Только вряд ли в середине нулевых книга смогла бы быть написана именно такой.

Я надеюсь, что автор не будет возражать против её полной публикации в ближайшем будущем, но речь пока всё же идёт о первой главе. «Тень отца» – это важный пример отношений со своими тенями и теми, чьими тенями являемся мы сами. В общем-то, вот и ответ о катабазийном контексте: «Тень отца» – это важный репорт об одном из аспектов самопознания. Откровенном разговоре со своим отцом.

Insect Buddha

Нулевой Аркан

Письма мёртвому человеку

00.01: Тень Отца

Вы родились в 1958‑м. 16 августа.

Умерли в 1985‑м. 24 декабря. Ровно тридцать лет назад.

Мне не было даже четырёх лет. Сейчас я на шесть лет вас старше.

Я ничего про вас не помню: единственное воспоминание, пробивающееся через десятилетия, связано с днём вашей смерти. Лишь обрывок: там лицо рыдающего младшего брата и бесформенный, чем-то пугающий силуэт тела, лежащего на диване.

Тень отца.

За окном – снег. На мне тёплая одежда, которую я узнаю на своих старых фотографиях. Общее ощущение непонимания происходящего в сочетании с паническим страхом. Я не знал, что произошло, но уже боялся. Впрочем, не уверен, что к ребёнку такого возраста применимо слово «я».

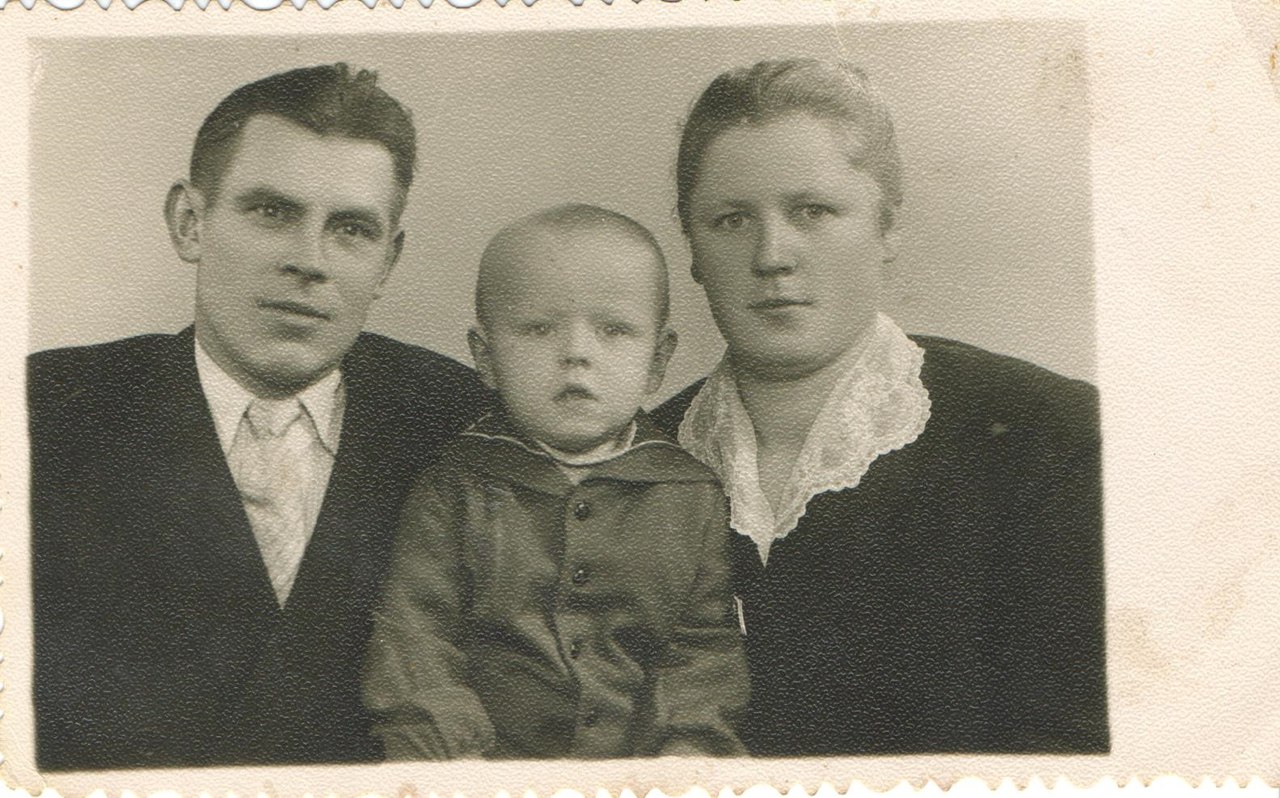

У меня потом было несколько ваших фотографий. От одной из них возникло впечатление, будто я видел это лицо в движении. Но только впечатление, воспоминания не осталось. Я помню вас только мёртвым. Для меня отец – это редкие походы на кладбище. Довольно утомительные: ваша могила находится на самом краю коммунального кладбища, на вершине холма. Недалеко от неё обрыв, сразу за которым – насыпь с железной дорогой. Затем начинается лес. Это было моё любимое место игр. Я долго шёл с матерью, выполнял все скучные обязанности по уборке могилы, ожидая момента, когда мне можно будет убежать в сторону леса. Наверное, у меня не было реального понимания того, что это за могила. Она присутствовала в моём мире как данность.

Как данность я воспринимал и рассказы о том, что мой отец был великим поэтом. Это не означает, что я не доверял словам матери – я перестал ей доверять гораздо позднее. Однако её рассказы были слишком красивыми. В нашей жизни не было ничего похожего, это всё казалось сказкой.

Мне часто читали ваше стихотворение, посвящённое мне. Точнее, тому маленькому ребёнку, из которого в будущем вырасту я. Это стихотворение меня тогда совершенно не впечатлило. Особенность текста «Сын!» состоит в том, что он только формально посвящён мне. С самого детства, когда мне впервые, с придыханием и восторгом, прочитали его по памяти, меня не оставляло ощущение некой неправильности, даже фальшивости. Человек, к которому обращается текст, никак не воспринимался как «я». Только потом мне стало ясно, что на момент сочинения данного стиха мне было чуть более трёх лет. Это ещё не человек, это шимпанзе с потенциалом развития. Ребёнок такого возраста не может никого вести за руку, да и воображения на сочинение сказок ему явно не хватит. Вы написали этот текст мне будущему, но описали при этом собственное прошлое. Это единственный текст, в котором вы ищете собственное детство и сравниваете себя нынешнего с собой прошлым. Мне нужно было вырасти, чтобы это понять.

Всё изменилось в один день 1994 года, через девять лет после вашей смерти. Тогда я пришёл к бабушке, взял в почтовом ящике свежий выпуск одной из городских газет, открыл его и увидел знакомые имя и фамилию. Валдис Крумгольд. Сразу прочитал статью, прибежал с ней на кухню, попробовал что-то сказать и обнаружил, что в моих лёгких отсутствует воздух. Что я открываю рот, как рыба, выброшенная на сушу. Оказалось, что в том году ваши друзья, давно превратившиеся в местный поэтический бомонд, напечатали подборку ваших текстов в городском сборнике Dzejas dienas («Дни поэзии»). Мать утверждает, что это она добилась публикации, устроив скандал вашему близкому другу Александру Барбакадзе. Поводом стали две его опубликованные книги. Рецензию на этот сборник попросили написать Иосифа Трофимова, профессора местного университета. И он из представленных там текстов выбрал для статьи только написанные вами в середине восьмидесятых. Для меня это был голос со стороны. Никак не связанный с моей семьей и обладающий нужным авторитетом. И этот голос подтвердил всё, что мне до этого говорили.

В этот момент у меня появился отец. Мёртвый, забронзовевший, уже не способный на ошибку. Вы были никому не известны, мало кого заинтересовал вышеописанный поэтический сборник. Но для меня было очевидно, что вы просто не успели. Вы умерли перед самым взлётом, уже показав свой потенциал. И этот нереализованный потенциал незнакомого мне человека лёг на меня мёртвым грузом.

Однажды я сказал про это вслух. В городском литературном журнале «Невгин» напечатали все ваши сохранившиеся стихи. Вместе с воспоминаниями друзей. Воспоминания были разные. И забавные, и грустные. Мама, конечно, написала в основном про себя. Мы с братом ничего не написали, нам было нечего вспоминать. Но мне предложили выступить на литературном вечере. Там ваши друзья читали свои стихи, по большей части слабые, но иногда трогательные. Знакомые нашей семье барды, Евгений и Ирина Ливитины, спели песню на ваше стихотворение «На возвращение нанизаны пейзажи». Вы должны были знать Евгения, он тоже работал на ЛРЗ и играл в конкурирующей футбольной команде. Уже десять лет он похоронен недалеко от вашего отца, моего деда. Песня была хорошей, хотя в моём сознании это стихотворение звучит совершенно иначе, не так оптимистично. Но это вопрос только эстетики – люди были очень хорошие, песня талантливая. Просто бардовская песня – это немного не моё. Мне тоже предложили выступить. Я вышел и сказал правду. Про то, что каждый человек должен преодолеть своего отца. Превзойти его. И что я не в состоянии это сделать. Разумеется, эту речь восприняли просто как эпатаж. Хотя я совершенно не стремился никого эпатировать.

У меня ничего не осталось от вас. Было несколько книг с вашими пометками. В основном поэзия. Однажды я очень удивился, найдя в одной из этих книг пометки, написанные рукой моей матери, из которых следовало, что она прекрасно понимает написанное и анализирует его, собираясь обсудить с Валдисом все спорные вопросы. Самая большая для меня загадка вашей библиотеки – том с текстами Сталина. Скучные статьи про вопросы ленинизма и языкознания покрыты пометками и комментариями, предельно неразборчивым почерком. Сам я читал этот том в период собственного увлечения сталинизмом, и для меня было важнее понять сами статьи. Сейчас я очень жалею о том, что потерял эту книгу в многочисленных переездах. Мне кажется, что если бы я вчитался в эти пометки и понял, что именно вы искали в статьях Сталина, то я бы хоть немного узнал вас. Понял бы хоть немного про своего отца.

Ещё осталась анкета. Из неё я узнал ваш любимый девиз, «Нет предела совершенству», и любимую героиню, Инессу Арманд. И что вашей отличительной чертой было «самоедство». Что представлением о счастье было «жить так, чтобы не было стыдно перед детьми». То есть передо мной и Юрисом. А также о глубокой неприязни к поэзии Сергея Острового и любви к книге «Мартин Иден». Через много лет я напишу маленький цикл верлибров о своей семье и детстве. Вспомнив про эту анкету, я назову его «Эфемерида», в честь поэмы, написанной одним из героев Лондона. Выбор этой книги многое говорит мне о вашем самовосприятии. Я сам прочитаю этот роман только в 21 год, уже сидя в тюрьме. Мать передала мне эту книгу. Потом я её потерял, пытаясь расширить щель в «наморднике» на окне и получить груз из соседней камеры. Книга улетела прямо под ноги патрулю, у сокамерника уже были нарушения, и ему не стоило увеличивать их список, так что своё первое нарушение получил я. К счастью, я успел прочитать сам текст.

Рядом с анкетой лежит единственный листок с рукописными стихами. Черновик. Стихи переписаны почерком моей матери. (Ваш настоящий черновик все эти годы лежал дома у Барбакадзе, забытый даже им самим. Его не было в моей жизни буквально до этого вечера.) И коллекция вырезок из городских газет. Заметка про выставку художника Ромуальда Гейкина. Немного ученическая, старательная, с фразами вроде: «Художник подмечает внутреннюю противоречивость, конфликтность современной динамической цивилизации, вызывающей у него некоторые опасения», конец цитаты. Несколько стихотворений, напечатанных рядом с произведениями столь же забытых современников. Мне особенно понравился один – Александр Григорьев, писавший плохо рифмованную научную фантастику про роботов.

И некрологи. Несколько некрологов подряд.

Когда я сканировал этот маленький архив, я включил в него и некрологи. Если бы вы меня действительно слушали, то не поняли бы, что такое «сканировать». Но так как адресат жив только в моём сознании, то я не буду объяснять в мелочах тому, кто умер тридцать лет назад, чуждую ему жизнь. Просто сосканировал. Перевёл в цифровой формат.

Особенно меня заинтересовал один некролог, совмещённый со стихами. Изображение получилось перевёрнутым, но когда я его увидел, у меня перехватило дыхание. На абсолютно белом фоне висел оборванный, пожелтевший листок бумаги с зимней фотографией: деревья и снег. На нём были текст и стихи, но для того, чтобы их увидеть, нужно было наклонить голову. Конечно, я сделал копию и перевернул её в правильном направлении. Но я оставил это изображение. В нём совершенно случайно оказалось показано, словно иероглифом, то, что я за все эти годы так и не смог выразить словами.

Нет доступных изображений.Этот текст является очередной попыткой сформулировать неформулируемое. Я долго не мог понять, кто его адресат. Кому я могу рассказать короткую историю жизни и смерти своего отца. Не читатель – этот текст сможет прочесть любой. Но адресат – тот, кому я действительно хочу рассказать всё то немногое, что знаю. Потом я вспомнил, что в моём архиве есть черновик незаконченного стихотворения, в котором я пытаюсь обратиться к вам напрямую. Пишу о том, что уже прошло тридцать лет вашего бесконечного сна, мне уже тридцать три, меня трудно назвать вашим сыном. И признался сам себе, что у меня есть только один реальный адресат. Ваш памятник, ваш образ в моём сознании, коллаж из ваших текстов. Ваша кровь во мне. Конечно, это очень странно – обращаться к мёртвому, рассказывая своё представление о его жизни. Но если моя задача – стать голосом того, кого нет, то и слушателя быть не должно. Неважно, кто в итоге прочтёт этот текст. Я хочу говорить с вами. С вами и о вас.

Что я знаю про наши с вами корни? Немного.

Вы были чистокровным латышом. Родились и умерли в советской Латвии. Вся ваша сознательная жизнь пришлась на годы застоя, последний год вашей жизни был годом начала перестройки. Разумеется, вы так и не узнали, что это такое на самом деле. Никаких серьёзных событий и потрясений, такую жизнь можно назвать скучной. Однако это не означает, что история нашей семьи была скучной. Наоборот, по истории наших с вами дедов и прадедов можно изучать судьбу одного небольшого и упрямого народа.

По линии матери вы были латгальцем. Первой фамилией моей бабушки, вашей матери, была Мукане, женская форма типичной латгальской фамилии Мукан. Ваш дед по этой линии был Франсис Мукан, бабушка – Текла Мукане, урождённая Сташане. Я знаю, что это были два крестьянских рода, столетиями живших на своей земле. По крайней мере, все известные мне предки по этой линии жили на одном месте. Муканы жили в деревне Айзалксне. Сташаны – в Бибелишках.

Два брата вашей бабушки, моей прабабушки, Теклы Сташане, всё же слегка повидали мир. Один из братьев, Язеп Сташанс, при царской власти жил в Петербурге, работал там на пороховом заводе. С началом революции вернулся в родную деревню, где и жил до внезапной смерти в расцвете лет. Уже собирался жениться. На сохранившейся фотографии он выглядел настоящим денди. Второй брат, Антон Сташанс, в Первую мировую погиб в Польше, под городом Бяла. От него осталась только фотография в военной форме. Круглая голова, мрачное выражение лица, классический образ крестьянина, ушедшего в солдаты. Остальные родственники по этой линии были домоседами. Родственников было много, крестьянские семьи тогда были большими. У Теклы кроме двух упомянутых братьев были ещё две сестры, Ядвига и Анна. И ещё один брат, Янис, женившийся на Хелене Мукане, сестре вышеупомянутого Франсиса. Там была и вторая сестра, Антонина Мукане. Моя попытка нарисовать схему со всеми родственниками по этой линии привела только к тому, что на листе не осталось свободного места. Из этого рода у вас были ещё два дяди, брата вашей матери: Казимир и Станислав Муканы. При взгляде на этот список бросается в глаза необыкновенная для любого другого места смесь балтских и славянских имён. Для Латгалии это было абсолютно нормально.

Сейчас я сделаю небольшое отступление. Не знаю, как вы, будучи советским человеком, воспринимали разницу между латышами и латгальцами, но мне лично этногенез латгальцев всегда был очень интересен. Долгое время я объяснял всем, что я не могу быть латышом, поскольку я наполовину русский и на четверть латгалец. Быть латгальцем во Второй республике казалось для меня куда более правильным. Это народ, существование которого сейчас отрицается по политическим причинам. Дело в том, что если признать латгальский язык не диалектом латышского, а отдельным языком, то латыши окажутся в меньшинстве в собственной стране. Это было бы реализацией самого глубокого на данный момент национального страха. Поэтому все языковые, культурные, религиозные и антропологические различия просто игнорируются.

В принципе, в этом есть своя логика. Все латыши – потомки балтских племён, покорённых крестоносцами из Тевтонского ордена и после перемешанных между собой в рабстве. Участие племени латгалов в общелатышском этногенезе очевидно уже из первых трёх букв названия получившегося народа. Это заметно и в языке. Мой любимый пример – слово krievs, которое означает «русский». Согласно археологическим данным, культура «длинных курганов», совпадающая по своему ареалу распространения с летописными кривичами, взаимодействовала с латгалами с VI века. Латгалы соседствовали и с псковскими, и со смоленскими кривичами. В кривичских могильниках столь очевидно балтское влияние, что есть гипотеза о том, что кривичи были славянизированным балтским племенем. В этом случае суффикс «ичи» мог быть добавлен при славянизации, а племя изначально могло называться «кривы», что сразу напоминает про крива – верховного жреца в языческой Литве. Это спорное утверждение: материальные остатки культуры ничего не говорят о языке их носителей. Но слово krievs явно возникло до появления «ичи» в конце. И явно относится к славянским соседям. В любом случае, сам факт того, что наши предки не обратили внимание на изменение самоназвания восточных соседей, говорит мне о многом. Если прадед сказал, что с той стороны живут кривы, значит там кривы. Точка.

Трудно сказать точно, насколько было сильно влияние исторических латгалов на их потомков, живших на территории собственно Латгалии. Но с XVII века Латгалия, в качестве Инфлянтского воеводства, была частью Речи Посполитой. Это и привело к заметным отличиям как в языке, заметно ославянизировавшемся, так и в религии: латгальцы остались католиками, в отличие от протестантской Латвии. Все эти различия отлично сформулированы в короткой латышской поговорке: «Латгальцы – это белорусы, не дошедшие до Риги».

Есть и антропологическое различие: среднестатистический латгалец крупнее среднестатистического латыша. В случае с нашей семьёй это различие проявилось в полную силу. До сих пор, покупая подарки бабушке, мы с братом ищем самые крупные размеры одежды и обуви. Прадедушка тоже был высоким, но похоже, что вы и ваш брат, мой дядя, пошли в мать. Мы с братом – в вас. Не знаю, чем вызвано это различие, Латгалия всегда была перекрёстком народов, но никогда – плавильным котлом. Туда бежали старообрядцы, там была черта оседлости для евреев. Ни один из перечисленных народов не стремился смешаться с соседями. Однако факт есть факт: латгальцы заметно выделяются. Бабушка говорит, что ей часто указывали, что она не настоящий латыш. И дед любил пошутить на эту тему. Но я не представляю, как это могло отразиться на вас. В любом случае, вы были настоящим уроженцем Латгалии – в одном из ваших черновиков я даже нашёл слово «ложим», в принципе отсутствующее в нормативном русском языке, но популярное в Латгалии и Белоруссии. Это одно из моих слов-паразитов, я никак не могу от него избавиться.

Со стороны вашего отца, моего деда, семья была чисто латышской. Но это была очень необычная семья. Крумгольцы были крестьянской семьёй в Курземе (Курляндии). Немецкая фамилия (krumholtz – это кустарник, скрученный ветром) вовсе не означает немецкого происхождения, среди латышей хватало «липовых» немцев. Конкретно эта семья получила немецкую фамилию, принимая лютеранство. Схожая фамилия есть в идише: при поиске известных в истории Крумгольцев выпадает большое количество евреев. Меня, из-за фамилии и манеры разговора, тоже постоянно принимали за еврея. Нескольких столкновений с антисемитизмом в юности хватило для возникновения глубокого сочувствия к еврейской нации и презрения к её гонителям. Но я уверен, что никто из моих предков с антисемитизмом никогда не сталкивался. Это я – полукровка, человек без чёткой этнической самоидентификации и чувства родины. У вас же была своя нация. И было ясно, кто вы.

Курземе, как понятно уже из названия, – историческая территория куршей, одного из самых воинственных народов восточной Балтики. Они носили очень эффектные свастики из четырёх змей и вполне успешно конкурировали на своей территории со скандинавами. Судя по хроникам, они не только отбивали набеги викингов, но и сами плавали в Швецию с целью пограбить. Позднее на этой территории было независимое Курляндское герцогство – естественно, немецкое, ухитрившееся при герцоге Якобе Кетлере добыть пару колоний за океаном: остров Тобаго в Южной Америке и остров святого Андрея, сейчас известный как остров Джеймс, в Африке, на территории современной Гамбии.

Разумеется, нет оснований считать, что в латышских крестьянах Курземе течёт почти не разбавленная куршская кровь. Стремление курляндских аристократов к экспансии тоже никак не могло повлиять на их латышских батраков. Но конкретная семья Крумгольцев в полной мере проявила и воинственность, и охоту к перемене мест. Для начала они купили землю в Сибири и добровольно уехали на другую сторону континента. Мой прадед и ваш дед, Август Крумгольц, сын Ансиса, родился в 1896 году где-то под Омском. Латышская форма Ansisa dels мне кажется адекватнее русифицированной формы «Ансович», но в некоторых документах отчество прадеда записано как «Ансипович», то есть полностью русифицировано. С детства он не расставался с винтовкой, вырос в итоге заядлым охотником. С детства же умел работать по дереву, поскольку вырос в тайге, где всё приходилось делать самостоятельно. Он и в старости будет часто уходить на охоту. Недалеко от нашего с вами дома будет сарай, в котором он будет с удовольствием заниматься столярными работами.

Август Ансипович тоже не был домоседом и совершенно не собирался умереть на новой родине. Он воюет в Первую мировую, это единственная часть семейного предания, подтверждённая фотографией. На фотокарточке – группа солдат в форме времён Первой мировой. На погонах – кресты. В центра сидит человек с поразительно знакомым лицом, очень похожим на моего брата. На груди – крест, похожий до степени смещения на солдатский Георгиевский крест. Эта награда не сохранилась. Нет никаких документов на неё, только его сын, ваш отец и мой дед, напившись, любил хвастаться тем, что у его отца был Jura krusts. Известно, что он воевал тогда в пятом Земгальском полку. В 1917 году за несколько дней боёв у Малой Юглы Георгиевские кресты получило более трети солдат этого полка. Правда, погон у вашего деда и моего прадеда на фотографии не видно. Видно лицо. Рост высокий. Взгляд уверенный и твёрдый.

Дальше – пустота.

Устное семейное предание однозначно говорит, что он пошёл в красные стрелки и воевал в Гражданскую. Упоминалось даже участие в охране Ленина, по крайней мере, про это с полной уверенность рассказывает мать. По её словам, это была в те годы официальная история семьи. Но бабушка и Андрис сейчас в один голос уверяют, что это преувеличение. Точно рассказывалось, что он в 18‑м с немцами воевал в составе всё того же пятого Земгальского полка. Этот полк 20 августа 1918 года был первым награждён Почётным революционным Красным Знаменем. Естественно, советская власть кидала его на самые опасные участки фронта. Именно пятый полк оборонял Казань. Но ни одного документа или фотографии об этом периоде в семейном архиве не сохранилось. Никаких юбилейных мероприятий или встреч с пионерами – только короткие упоминания в семейном кругу. Всё это подавалось как факт и сильно на меня повлияло. Я даже писал плохие стихи про то, что после смерти меня встретят мой прадед – красный стрелок и отец – советский поэт. Забавно, что в этот список не попал дед, единственный, кого я лично знал и чья смерть на меня по-настоящему повлияла.

Однако эти романтические истории вступают в небольшое противоречие с следующим этапом его жизни.

От этого этапа тоже не сохранилось ничего материального. Известно лишь то, что он после ранения, контуженный залетевшей в окоп миной, появился в Белоруссии, в латышской колонии под Бобруйском. Это была, судя по всему, деревня Радино Октябрьского района. Там было несколько таких деревень, латышских анклавов, поколениями державшихся своей культуры и языка. Сейчас из Латвии и Литвы в Белоруссию приезжают этнографические экспедиции в поисках информации про эти деревни. У меня даже есть книга со статьями про эти экспедиции и про историю белорусских латышей. Читая её, я и не подозревал, что там описывают поиски моей собственной истории.

Он появился в Белоруссии как перекати-поле – ни земли, ни денег. Нанимался работать в другие дворы. В этом описании нет никаких признаков того, что перед нами бывший член легендарной части Красной армии, сослуживцы которого стали частью партийной элиты. Его непосредственный командир, Иоахим Вациетис, в то время был главкомом вооружённых сил Республики. С другой стороны, ничто не указывает и на наличие у него Георгиевского креста, однако мы точно знаем, что он был.

Нравы в той колонии были серьёзные. Ваша бабушка, моя прабабушка, Мария, урождённая Томсоне, до конца своих дней плакала о «русском Ване», человеке, которого она глубоко любила, но выйти замуж за которого ей не позволил отец, Янис Томсон. Причина очевидна: браки допускались только среди своих. Её и выдали замуж за своего, но брак продлился недолго. Оказалось, что молодой муж продолжает встречаться со своей постоянной любовницей. Дело закончилось разводом, после которого шансы на новый брак стали минимальными. Тут на горизонте и появился Август, сын Ансиса. Он влюбился в одну из её сестёр (их было две, Анна и Юлия). Ухаживал за ней. Просил руки. Итогом переговоров стал брак с разведённой Марией. В случае с Августом никакой этнической проблемы не возникло. Ни этнической, ни этической.

Для меня всё вышеописанное звучит дико. За сотню лет нравы и мораль так изменились, что история этого брака выглядит выпиской из средневековой хроники. Однако это был мир, в котором они жили. И нас от них отделяет всего два поколения. Вас отделяло одно. В старости бывший георгиевский кавалер оказался под каблуком у жены. Он почти не пил, максимум четыре раза в год, на особые даты вроде 9 мая или Лиго. Но выпив, предъявлял жене одну историю из далёкого прошлого. Про русского Ваню. Протрезвев же, снова начинал сильно опасаться жены. Мне описывали, как он лежал с похмелья в кровати и тихо спрашивал детей или внуков, можно ли ему выходить.

У них родилось двое сыновей. Волдемар и Альфред, ваш будущий отец и мой будущий дед. Альфред Крумгольц, сын Августа. В документах нашлось место его рождения – деревня Залесье, Новодубровинский сельсовет, Октябрьский район Гомельской области. Непонятно, почему он родился там, а не в Радино. Ещё была дочь Лория, но она умерла от скарлатины в оккупацию, совсем маленькой. Ей было всего три года. Мария начала медленно двигаться по партийной линии, дошла до весьма скромного поста секретаря сельсовета. Потом произошло событие, после которого начинается документированная история семьи. Репрессии и бегство.

Будучи с детства просоветски настроенным, в течение многих лет – яростно просоветским, я всегда считал, что национальный миф латышского народа должен быть «левым» и строиться вокруг латышских красных стрелков и советского периода истории Латвии. В отличие от неизвестного вам современного, «правого» мифа, основанного на идеализированной Первой республике, «лесных братьях» и, во многом, истории Латышского легиона СС. Мне до сих пор эта концепция кажется логичной, но я не знаю, как в неё можно безболезненно включить чистку. Истребление элиты советских латышей. Понятно, что бывшие красные стрелки стали сильной и сплочённой внутрипартийной группировкой, с которой стоило считаться. Вот и сосчитались. Но любые рациональные и циничные доводы меркнут перед безумием расстрела латышского театра Скатувэ в полном составе. В один день, 3 февраля 1937 года, вывезли на Бутовский полигон и закопали буквально всех, от начальства до последнего актёра. Это невозможно забыть. Как можно пропагандировать творчество блестящего художника и пропагандиста Густава Клуциса, не упомянув в конце его арест в 37‑м за «шпионаж в пользу буржуазной Латвии» и смерть в тюрьме? Правда, эпизод с бегством нашей семьи произошёл куда раньше великой чистки, так что мы можем только гадать, что было бы с ними, останься они в колонии до конца тридцатых. В 37‑м в каждой крупной латышской общине Советского Союза искали организации шпионов и вредителей. И успешно находили. Но наших с вами предков там уже не было.

Устная история рассказывает этот эпизод без прикрас. В один прекрасный момент мой прадед убегает из Белоруссии на Донбасс, вместе с семьёй, бросив всё. Примерное время бегства – начало тридцатых. Мой дед, ваш отец, родился в 1929‑м, но на первых фотографиях с Донбасса он совсем ещё маленький. Исторические источники сообщают, что в 29‑м году началась коллективизация в латышских колониях, причём многие латышские крестьяне воспринимались местными как «кулаки». Точно известно, что Янис Томсон в колхоз не пошёл. Но он за это не был арестован. Был арестован другой родственник, Карл Вейс, муж вышеупомянутой Анны Томсоне. Точная причина неизвестна. И неизвестно, за что ваша бабушка и моя прабабушка попала в список. Известно только то, что она каким-то образом про этот список узнала и не стала дожидаться неизбежного.

Вопрос в том, каким было это неизбежное. Времена ещё были сравнительно травоядными. В 1924‑м первый состав латышского сельсовета был отдан под суд по обвинению в «кулацкой линии». В 1923‑м возникла комиссия по очистке транспорта от «подозрительных элементов и агентов польской, латвийской, литовской, румынской и финской национальностей». В 1927‑м была подобная чистка на Московско-Белорусско-Балтийской железной дороге, но вместо арестов ограничились увольнениями. Только от угрозы увольнения не убегают.

Так и начинается точно известная часть нашей с вами истории. Она начинается на Донбассе. На шахте № 13, Никополь-Мариупольской, сейчас известной как Куйбышевская. Именно там начинает работать новый шахтёр, Август Крумгольц.

В Великую Отечественную бывший обладатель Георгиевского креста пошёл рядовым в пехоту. Получил медаль за отвагу, был ранен под Кёнигсбергом. Пуля попала в руку и отстрелила один палец. Медалью за взятие Кёнигсберга очень гордился. На фотографии с медалью у него большие усы. Это делает его похожим там на меня, у меня тоже усы, только с бородой. И очень похожие надбровные дуги. Взгляд на фотографии всё тот же, уверенный и весёлый. Позади фотографии записка на русском, для детей. О том, что скучает.

Он привезёт с фронта трофейную швейную машинку «Зингер». Никогда не будет рассказывать ничего про войну. Не будет хвастаться или разоблачать неизбежную в любой войне грязь. Но каждое 9 мая для него будет важнейшим праздником. Даже умирая, он будет выходить на парад. Если не мог идти, то стоял возле ЛРЗ и приветствовал проходивших.

После войны он снова нашёл свою семью, остававшуюся в Донбассе, под немцами. Он тоже попал ненадолго под оккупацию, в 1941‑м. Марию приняли тогда за еврейку и чуть не расстреляли. Она ведь была смуглой брюнеткой, хоть и чистокровной латышкой. Знаете, ваша жена и моя мать тоже считает её еврейкой, соответственно, считает вас на четверть евреем и нас с братом на одну восьмую. Они жили под оккупацией недалеко от краснодонской шахты № 5, куда скинули трупы членов Молодой гвардии.

В 1947 году начался последний этап этого бесконечного путешествия. Семья Крумгольцев возвращается на родину предков. В Латвийскую Советскую Социалистическую Республику.

Пожалуй, можно сказать – домой.

Скорее всего, границу Латвийской ССР пересекла уже семья Крумгольдов. Мы приближаемся к ещё одной загадке этой истории. Изменение фамилии. Естественно, случайное. Ошибка на одну букву при изменении паспорта плюс нежелание ругаться с бюрократами. Такая ошибка вполне возможна, «ц» по написанию похожа на «д». Только непонятно, когда именно она произошла. В семейном предании уверенно называется 1961 год, когда ввели новые паспорта. Только это означало бы, что вы родились ещё Крумгольцем. В сохранившихся с сороковых-пятидесятых документах – полная каша, в одних ваш отец Крумгольц, в других – Крумгольд. Если их сопоставить, то получается, что он оставался Крумгольцем до конца войны. Письма на фронт идут Крумгольцу, но разрешение на возвращение в Латвию выписано на Крумгольда, и латвийские документы конца сороковых уже содержат новую фамилию. Есть две юбилейные медали, как ветерану. Одна выписана на Крумгольда, вторая – на Крумгольца. Вторая была позднее. Я по собственному опыту жизни в Британии знаю, какие чудовищные варианты могут возникнуть из попытки чиновника записать экзотическую фамилию, сам несколько лет плачу council tax как Raymond Kromgoles. Только замена «ц» на «д» возможна лишь там, где в ходу кириллица, в латинице ничего общего между буквами нет.

Ещё сильнее смущает то, что бюрократическая ошибка перешла и на детей, по крайней мере, на одного ребёнка. Ваш дядя, брат моего деда, либо не менял фамилию, либо вернул впоследствии. Он умер на Сахалине Крумгольцем. На могилах прадеда и деда написано «Крумгольд». Более того, от донбасского периода осталось несколько фотографий. На них всё тот же человек. В подписи на обратной стороне одной из них видна буква, похожая скорее на «д», чем на «ц». Возможно, он уже в начале тридцатых даже в личных записках предпочитал подписываться Крумгольдом? Но там действительно трудно различить последнюю букву.

Проверка подписей всё ещё больше запутывает: на ранних документах это именно невнятная подпись. На поздних – ясно и старательно выписана новая фамилия, с «д» в конце. Всё это очень похоже на запутывание следа. Не новая, выдуманная биография, а правдоподобное изменение фамилии, затрудняющее возможный поиск. По крайней мере, я сам не представляю себе ситуации, при которой я в личной переписке подписывался бы Кромголезом. Только такое запутывание было бы объяснимо в тридцатые, во время бегства. Нет ни малейшего смысла трансформировать фамилию после войны. Вариант объяснения – в Латвию нашу семью пригласил Эрнст Томсон, родной брат Марии. Эта ветвь семьи уже вернулась на историческую родину и вполне освоилась на месте. Благодаря их помощи Мария даже устроилась работать директором детского дома, хотя продержалась только год, уволившись в связи с конфликтом с местными. Фактически это было воссоединение семьи, разбежавшейся от репрессий. Могли ли они слегка подстраховаться? Не знаю.

Мне бы очень хотелось спросить у вас, что вы знаете об этой истории. Никто из живущих сейчас не может ничего мне прояснить. Но вы точно общались со своим дедом, возможно, он хоть что-то вам рассказал. Жаль, что вы ничего про это не написали. У вас, правда, есть один текст, написанный от имени солдата, вполне возможно, по мотивам воспоминаний вашего деда.

Если бы они остались в Украине, то кто-то, родившийся вместо меня, с частично совпадающими генами, сейчас, скорее всего, воевал бы в очередную гражданскую. Или был бы беженцем. Ещё одна вещь, которую было бы невозможно сразу объяснить, если бы это был реальный разговор. В ваше время могло употребляться только словосочетание «на Украине». Сейчас там воюют как раз с теми, кто до сих пор употребляет «на» вместо «в». Мир, в котором я живу, показался бы вам бредом.

Ваши родители встретились в Латвии, в послевоенные годы. Это было место, пропитанное свежей кровью. За время войны были уничтожены почти все евреи. Без газовых камер, вручную, расстрельными группами. Газовые камеры были потом. В нашем с вами родном городе евреев со всей округи собрали в гетто в Крепости. После чего по категориям собирали и уводили в Погулянский лес, где просто расстреливали. Войну пережило человек сто. Сохранился отчёт Карла Ягера, руководителя айнзацкоманды 3 айнзацгруппы А, в котором были приведены точные цифры. 137346 в целом, из них 9585 в городе Динабурге за период с 13 июля до 21 августа 1941 года. Жуткое совпадение: эти даты приходятся на месяц гекатомбеон, период массовых жертвоприношений в античной Греции. Хотя рациональная часть моей натуры напоминает мне, что пик бойни пришёлся уже на конец августа. Между прочим, вы родились 16 августа, сразу после завершения этого месяца. Для вас такое совпадение вряд ли имело бы значение, но для меня это действительно интересный факт. В любом случае, без всякой мистики, там была бойня. Судя по пометкам, с этим отчётом ознакомился лично Гитлер. Другим нациям тоже досталось, в Латгалии были и хутора, сожжённые красными партизанами, и деревни, сожжённые полицаями. Но евреев вырезали под корень.

Однако в глухой латгальской провинции всё было тихо.

Немцы вели себя спокойно. Даже доброжелательно. В районе не было партизанских отрядов, это не Белоруссия. И евреев практически не было. У Вермахта просто не было повода показать своё истинное лицо. В деревне стояли замаскированные танки и пушки, в школе был штаб. С подходом советской армии они отступили без боя, поэтому деревня совершенно не пострадала. Крестьяне просто пережили момент очередной смены власти, скрываясь в лесу со всем скотом. Они очень боялись Красной армии. Немецкая пропаганда была крайне эффективна в этих краях. Отсутствие зверств против местного населения плюс рассказы о зверствах противника. Газеты с карикатурами на Сталина и тому подобное. Люди реально ждали резни. Но первые части Красной армии оказались латышскоговорящими, из советских латышей. Их ввели на территорию Латвии для успокоения местного населения. Может быть, среди них был ваш отец, этого я не знаю. Они объяснили, что нечего бояться. Так и случилось, никаких реальных репрессий не произошло. Только в 1947‑м, во время депортации, выслали в Сибирь одну «кулацкую» семью. Они вернулись уже после смерти Сталина. Глава семьи отрастил густую бороду и наглядно показал, что сибирские холода не убили способность к коммерции, заработав неплохие по советским меркам деньги на продаже в Даугавпилсе яблок из своего сада. Да, даже одна несправедливо высланная семья – это слишком много. Но нужно признать, что и в самые бурные годы эта деревня оставалась тихой гаванью.

Семья Муканс тоже не видела ничего плохого в советской власти. Франсис Муканс поддержал колхозы: для бедного крестьянина это были положительные изменения. Про отношение к символам старой власти многое говорит тот факт, что они сшили для своей дочери платье из красно-бело-красного флага, оставшегося от Первой республики. При этом их соседи прятали такой же флаг с риском для свободы.

Ваша будущая мать, Янина Мукане, дочь Франсиса, училась в советской школе, потом поступила в университет. Несмотря на современные представления, латышская культура вовсе не запрещалась в послевоенной Латвии. С расстрела театра «Скатувэ» прошло около двадцати лет, нравы смягчились. Знаете, в моё время люди очень удивляются, когда видят фотографию Янины Францевны и её одноклассниц в латышских национальных костюмах. Они просто не верят в то, что это фотография конца сороковых – начала пятидесятых.

Не был на тот момент запрещён и языческий праздник Лиго. Потом, конечно, будет попытка побороться с предрассудками. Насколько я знаю, это всерьёз началось при Хрущёве. Естественно, безрезультатно – важнейший праздник года невозможно отменить указом и патрулированием на лодках в поисках нелегальных костров. Здесь я снова ухожу немного в сторону. Не знаю, как вы относились к Лиго и праздновали ли вы его вообще, но для меня это важный день. Столетия христианства не справились с традицией празднования ночи солнцестояния. Точнее, ночи на 23 июня – астрономическое солнцестояние обычно происходит в районе 21–22 июня. В любом случае, это однозначно солярный праздник, с кострами всю ночь и прыжками через эти костры, народными песнями, употреблением гигантского количества пива и молодыми парами, отправляющимися в лес «искать цветок папоротника». Этнографически происхождение вышеописанных обычаев очевидно: оно восходит к языческим временам. Балты долго держались языческих традиций, Литва приняла христианство в XIII веке, последней в Европе. Я описываю эти обычаи вовсе не с целью заполнить текст экзотическими подробностями – всё это имеет самое прямое отношение к истории нашей с вами семьи.

Именно на Лиго 1955 года два рода пересеклись между собой. Студентка первого курса Янина Мукане вернулась домой на праздник. Празднование происходило в соседнем районе, туда все ехали на грузовике. В том же грузовике поехал молодой работник райкома и представитель партии в колхозе Альфред Крумгольд. Они праздновали вместе. Назад возвращались пешком. Уже потом Франсис Муканс пригласил комсомольца на дегустацию домашнего пива, он варил его два раза в год. Вся эта цепь событий неизбежно привела к предложению руки и сердца. На второй курс студентка Мукане вернулась с новой фамилией. Крумгольде.

Альфред Крумгольд, сын Августа, был, как уже очевидно, активным комсомольцем. Он ведь, как и вы, родился и вырос в СССР, вся его жизнь, за исключением периода оккупации, прошла в социалистическом обществе. Для его новых сограждан он был чужим, представителем советской власти, приехавшим с востока. Эта чуждость вернулась в старости: после восстановления независимости мой дед оказался негражданином. Ещё одно слово из незнакомого вам мира. То, что он был чистокровным латышом, роли не играло: по закону гражданами Второй республики могли быть только граждане или потомки граждан Первой. К которой семья Крумгольцев/Крумгольдов не имела никакого отношения. Он сдал экзамен, но был оскорблён этим фактом до глубины души. Я был оскорблён вместе с ним.

В сельской Латгалии пятидесятых быть чужим было ещё опасно. Это было время «лесных братьев», партизанского движения латышских националистов, упорно воевавших с новой властью. Люди вроде моего деда были для них идеальной мишенью.

Здесь возникает определённое противоречие. Всё моё детство дед любил вспоминать это время как свою героическую юность. Рассказывал про засады, выстрелы в спину. Как их окружали в доме и приходилось отстреливаться. Показывал шрамы и жаловался на то, что они ноют в плохую погоду. Для него «борьба с бандитизмом» явно продолжала и заменяла Великую Отечественную войну, для которой он был слишком молод. Двенадцать в 41‑м, шестнадцать в 45‑м, минимальная разница с теми, кто воевал. У него была только работа на шахте вместо фронта. Эта борьба хоть в чём-то позволяла ему быть ветераном. Но другие члены семьи говорят, что эти истории слегка преувеличены. Опасность была. «Лесные братья», безусловно, охотились на него. Только это был спокойный район, по-настоящему жёсткая партизанская война была в Курземе. В описываемом районе многие ушли в лес, но скорее с целью скрыться от мобилизации. Леса прочёсывались, людей призывали сдаться. Подростки уходили в лес, когда их отправляли на трудовое обучение, работать на заводе. Сразу возвращались, как только набор заканчивался. Романтические подробности рассказов деда звучали слишком романтически. Наверное, так и есть, но я понимаю его. У него тоже была тихая, скромная жизнь, прошедшая в годы застоя. При этом перед глазами у него был его отец, по биографии которого кино можно снимать. Ему нужно было про что-то вспоминать. Это нужно каждому. Сейчас настоящих ветеранов почти не осталось, и многие люди одного поколения с моим дедом надевают юбилейные медали и играют в героев. Интересно, превратился бы он в кого-то подобного, если бы прожил так долго? У меня нет ответа, я только надеюсь, что нет.

Данные истории сильно повлияли на меня и мои политические взгляды. Когда я заходил в Музей оккупации и видел там образцы вооружения «лесных братьев», то для меня это было оружие, из которого стреляли в спину моему деду. Между нами и ними была кровь. Пожалуй, я объясню, что такое Музей оккупации. Это место в старой Риге, возле памятника красным стрелкам, давно переименованным просто в латышских стрелков, несмотря на звёзды на фуражках. Там стоит музей, посвящённый вашей стране и борьбе против неё. Музей, созданный вашими врагами. Что мне теперь интересно, так это вопрос: почему они стали вашими врагами? Как повлияли истории вашего отца на ваши политические взгляды? Вы ведь наверняка слушали их в течение всего детства. Судя по многим признакам – влияние было схожим с влиянием на меня. Но никто уже не сможет сказать наверняка.

В любом случае, в 1956‑м молодая семья уезжает из сельской местности в Даугавпилс, подальше от мрачных мужиков с обрезами. Жена поступает в педагогический институт, готовится к роли преподавательницы латышского языка. Молодой муж идёт работать на Локомотиво-ремонтный завод. В нашей истории снова возникает загадка, малообъяснимый момент. Молодой комсомолец был на хорошем счету у начальства, что неудивительно, если вспомнить, на каком плохом счету он был у «лесных братьев». Поэтому ему предложили поехать дальше, в Ригу, и поступить в Высшую партийную школу. Это было предложение, от которого не отказываются. Перспективы открывались головокружительные. Но тут в дело вступила его мать. Она категорически, со скандалом, запретила сыну поступать в эту школу. Потребовав от него, чтобы он остался с ней. И он согласился. Его отказ от предложения вызвал скандал, ему пришлось лгать, утверждая, что его жена беременна и ему необходимо содержать семью работой на заводе. Она ещё не была беременна – до вашего появления на сцене ещё оставалось немного времени. Но все декорации вашего детства, более того, вашей жизни были созданы этим странным решением.

Мне действительно интересна эта ситуация. Рассказывая про неё сейчас, все пытаются объяснить её обычным самодурством волевой женщины, решившей сохранить рядом с собой сына. Но я, слушая эту историю, вспоминаю про секретаря сельсовета, нашедшего свою фамилию в списке. Мне кажется, это был страх. Через двадцать лет после тех событий и через четыре года после смерти Сталина человек по-прежнему боится партийной карьеры. Боится партии.

Будь эта книга художественной, можно было бы придумать множество романтических причин, вроде страха разоблачения некой тайны, скрытой в прошлом и способной всплыть в ходе проверки досье кандидата. Но мне кажется, всё могло быть гораздо проще. Это были люди, выжившие в самые кровавые годы, сумевшие проскользнуть невредимыми между винтами мясорубки. И благодарить за это они должны свою готовность уходить в тень, ложиться вовремя на дно, не привлекая лишнего внимания. В сталинское время было действительно опасно привлекать к себе внимание, так что это была очень эффективная жизненная стратегия. Но всё хорошо вовремя: за двадцать лет до описываемых событий подобное решение могло спасти жизнь. Более того, скорее всего, оно и спасло. Но через четыре года после смерти Сталина оно выглядело бессмысленным капризом. Капризом, который не принёс ничего хорошего.

Альфред ведь был искренним коммунистом, это был бы его путь самореализации. Но он остался в провинциальном городе. На старом заводе. Слесарем. Потом мастером. На одном месте. До самой смерти. Неудивительно, что он начал пить. Он не был настоящим алкоголиком, и я не знаю, каким его помнили вы. Но вспоминая его старость, я его помню обычно не очень трезвым. И рассказывающим бесконечные, повторяющиеся истории. О том, как в него стреляли. И о том, как один раз его, боксёра-любителя, поставили на ринг против профессионала. Он, конечно, проиграл. Но всё-таки сумел врезать противнику. Когда он это вспоминал, в его голосе звучала гордость.

Оставшись на заводе, он начал строить дом. Это было логичное решение: рабочие, которым требовалась квартира, после смены отправлялись на строительство нескольких домов прямо на холме над заводом. Он тоже так работал, вторая смена после первой. Всё, связанное с электричеством, было на нём, плюс обычные задачи строителя. Потолок получился слегка косым, но дом выглядел уютно. Несколько минут до проходной, если спуститься по бетонной лестнице. Сперва я написал – «гигантской бетонной лестнице», но потом я ещё раз приехал в родной город и прошёл по «церковной горке» с видеокамерой. Всё оказалось совсем небольшим и уютным, почти игрушечным. Моя память всё сохранила иначе. В ней по-прежнему бесконечно длинная лестница, ведущая к проходной и к Дому культуры ЛРЗ. Декорациям вашей жизни и моего детства.

Так у нас появился дом. В этой квартире под номером семь в доме номер восемь на улице Марияс вы проживёте всю свою жизнь. Я буду там жить до двадцати лет. Бежать оттуда. Возвращаться. Пока не сделаю всё, чтобы продать эту квартиру и забыть о ней как о страшном сне. В редкие приезды в Латвию я стараюсь найти время и зайти туда. В маленькое место, которое было для меня всем миром. Смотрю на новые окна. На новую дверь. Обычно не ощущая никакого желания зайти туда. Хотя в последний прилёт на родину у меня появилось искушение позвонить. Только ради возможности снова посмотреть на знакомый ракурс из окна. Я не позвонил, не решился. Но недавно мне снова приснился вид из окна моей старой спальни.

Знаете, там до сих пор в списке жильцов на стене в коридоре значится Марина Крумгольде. В этом доме всё ещё осталось нечто от нашей семьи.

Улица Марияс очень маленькая. На ней домов десять. Заканчивается тупиком. Сбоку идут гаражи, под которыми, под обрывом – огромный завод. Он казался тогда бесконечным. За заводом – старая тюрьма «Белый лебедь». Есть старая цветная фотография начала ХХ века, сделанная Проскурдиным-Горским. На ней видны три из четырёх церквей, скопившихся на «церковной горке». И около них два новых красных дома, рядом с развалинами которых я проведу своё детство. Уже потом, через много лет, я окажусь на экскурсии по родному городу для его гостей, и узнаю, что жил в месте, куда привозят туристов. Что это – самое высокое место в городе, пересечение всех основных латгальских конфессий. Рядом стоят старообрядческая и православная церкви, лютеранская кирха и огромный белый костёл. В кирхе, хорошо видной на той фотографии, при советской власти будет боксёрская секция. Именно там будет заниматься боксом мой дед и ваш отец. Там же его отпоют при Второй республике.

Это место уже попало в историю советской литературы. В несохранившемся деревянном доме возле кирхи провёл детство Леонид Добычин. В «Городе Эн» описано, как возникла «церковная горка», как одновременно строились церковь, костёл и беспоповская старообрядческая молельная. Он же описывал, как ранним утром в мастерские на месте будущего ЛРЗ шли рабочие и как длинный гудок возвещал начало забастовки 1905 года.

Эти мастерские по ремонту паровозов уже видны сбоку на вышеописанной фотографии. Но не видно гигантского обрыва, возле которого мы жили. Оттуда иногда поднимался чёрный дым, от которого было невозможно отмыть стёкла. По ночам там звучал жуткий шум. Я тоже пытался устроиться на этот завод. Безрезультатно. Но я никогда не забуду путешествие мимо огромных цехов, с грохотом оттуда и покрытыми мазутом рабочими на улице. Мне потом довелось быть простым рабочим – год на Химволокне. Но я знаю, что отсутствие опыта работы конкретно на ЛРЗ не позволяет мне понять в полной мере деда и вас. Это был ваш мир. Мир, на который я посмотрел только со стороны.

Теперь предварительная история закончена. Все линии сведены в одно место. Всё готово к вашему рождению. С этого момента я начинаю рассказывать известную мне версию того, что вы пережили на самом деле. Уверен, что если бы мы реально сейчас разговаривали, то вы бы перебивали меня на каждом слове, объясняя, в чём я не прав. Главное, мы бы тогда говорили друг с другом на ты.

Когда вы ещё были в утробе матери, произошло довольно символическое событие. Ваши родители поехали в Москву. Естественно, посетили Мавзолей. В Мавзолее тогда ещё лежал Сталин.

Вы родились 16 августа 1958 года. В городе Даугавпилс. Фактически вы первый реальный даугавпилчанин в этой книге. Это тоже важно, Даугавпилс – особое место. Он находится на территории Латвии, но никогда не был латышским. Сперва это была тевтонская крепость Динабург, названная в честь реки, на которой он стоял. Реку немцы называли Дина. Русские сперва экспериментировали с названиями, в Лифляндскую войну город короткое время побывал Борисоглебском и Невгином. Потом взяли пример с предыдущих хозяев и назвали в честь всё той же реки, Двинском. Русским эта река известна как Западная Двина. Латышам – как Даугава, так что с началом Первой республики город получил своё нынешнее название. Советская власть прекратила эту чехарду, поэтому город остаётся Даугавпилсом уже почти сотню лет. Но латышское название вовсе не означает латышской сути.

В Российской империи Двинск попал в черту оседлости. Есть замечательная книга Теофиля Готье «Путешествие в Россию». На обратном пути он проезжал через Двинск, описанный в тексте как невероятно грязное и мрачное место, в котором, однако, ему встретилась прекрасная еврейка. Когда я прочитал эту книгу, ребёнком, в городской библиотеке, у меня впервые появились мысли о том, что в этом городе что-то случилось. В моё детство евреев там почти не осталось. Городская синагога была чисто символическим местом, прихожан там был минимум.

Двинск начала ХХ века хорошо описан у Леонида Добычина в уже упоминавшемся «Городе Эн». В нём родился Марк Ротко. Скрывался после одного из терактов Савинков. В гражданскую побывал Эйзенштейн. Именно под Двинском он увидел поле, полное неубранных после боёв скелетов, столь повлиявшее на его творчество. Процент латышского населения в Двинске был буквально процентом. Одним процентом.

Город, в котором вы родились, был совершенно другим, хотя и стоял на том же месте.

В Первую республику город пытались сделать более или менее латышским. Небезуспешно: в какой-то момент доля латышского населения увеличилась до тридцати процентов, за счёт перемещения в город государственных служб вместе с чиновниками и военных частей. Потом была великая бойня.

После Холокоста про еврейскую историю города напоминали лишь затёртые звёзды Давида на некоторых старых домах. Старых домов тоже осталось мало, город был сильно разрушен в последний период войны. Но еврейское население убили раньше. Мне ничего не рассказывали про это в детстве: никого из моих родственников не было в этот момент в городе. Большинство даже не жили в Латвии. Дед любил, напившись, повторять смешное стихотворение со словами: «Зачем мне считаться шпаной и бандитом, / Не лучше ль податься мне в антисемиты: / На их стороне, хоть и нету законов, / Поддержка и энтузиазм миллионов». Уже потом я узнал, что это текст Высоцкого. В любом случае это была шутка и воспринималась как шутка.

Я слышал только разговоры о том, что играя в песчаных карьерах, можно найти человеческие кости. Однако я был тихим, домашним ребёнком и в таких далёких местах, как Погулянка, никогда в то время не бывал.

Уже потом, через десятилетия, наша семья увеличилась на старообрядческий род, живший на одном месте столетиями. И от родственников своей жены я узнал подробности. Один раз евреев вели на расстрел через староверскую деревню, уже превратившуюся к тому моменту в дальний городской район. Охранники приняли игравшего во дворе ребёнка, будущего двоюродного дедушку моей жены, за еврея и затолкали в колонну. Он был смуглым. Мать выбежала во двор, потрясая нательным крестиком. Иногда эту историю рассказывали так, что она завершалась криком: «Хотите стрелять – стреляйте! Только с жидами не хороните!» Старообрядцы до сих пор соблюдают жёсткую сегрегацию. Даже на кладбище. Судя по тому, что её слова поняли и вытолкали ребёнка назад, охранники прекрасно понимали русский язык.

В 1943‑м в Погулянский лес приедет уже другая группа, Sonderaktion 1005. С опытом сжигания трупов двухлетней давности и специальной машиной для перемалывания костей. Они хорошо поработали – точное место уничтожения никто не мог найти десятилетиями. Случайно нашли только после вашей смерти, в 1989 году. Человек проходил по лесу, наступил ногой на песчаный холмик и увидел человеческую кость. Скорее всего, именно эта история в виде слухов дошла до меня в детстве, мне тогда было семь лет. Есть документальный фильм «Еврейское кладбище», в котором показано, как выкапывали эти кости и хоронили в мемориальном комплексе в Погулянском лесу. Вы наверняка должны были знать этот комплекс, его построили в 1960 году, по советской традиции превысив на табличке число на несколько порядков. Их было, конечно, меньше. Но всё равно слишком много.

За десятилетие, прошедшее с момента освобождения города советскими войсками, он был отстроен заново. Многие считают этот момент началом второй оккупации, но я предпочитаю термин «освобождение». Вы тоже его предпочитали: от вас осталось несколько стихотворений, посвящённых войне и послевоенному времени. Это хорошие, честные стихи, написанные полностью с просоветской позиции. В них отсутствует даже намёк на существование Первой республики. Это естественно, учитывая историю нашей семьи. Для латышей Вторая мировая была братоубийственной войной, но в нашей семье не было людей, воевавших с той стороны.

Отстроенный город был заново заселён. Новые заводы привлекли людей со всего Советского Союза. Педагогический институт, в свою очередь, обеспечил стабильную долю латышского населения – в районе десяти процентов. Вашу мать и мою бабушку, в принципе, тоже можно внести в эти десять процентов. После того как она закончила институт, оказалось, что её должны распределить. В городе не было рабочих мест по её специальности – преподавателя латышского для старших классов. Только в начальной школе, для которой пришлось бы переучиваться. Она смогла остаться работать при кафедре, потом – в библиотеке. Пошла по культурной линии. То есть вы росли в семье, где отец возвращался в мазуте с завода, а мать – с книгами из библиотеки. Возможно, это как-то повлияло на двойственность вашего образа, столь удивляющую при знакомстве с вашими текстами.

Здесь снова возникает небольшая путаница с именем. Всё моё детство про вас говорили только как про Валдиса. Ваши стихи были подписаны Валдисом (я тогда не замечал, что прижизненные вырезки из газет говорили про Волдемара), друзья говорили про вас как про Валдиса. Но в свидетельстве о рождении и на могильной плите написано «Волдемар». Это и было официальное имя, скорее всего в честь дяди Волдемара, которого, правда, все звали Владимиром. Подростком я не понимал, почему у меня во всех документах стоит «Волдемарович», если я Валдисович. Даже считал, что «Волдемарович» – это сознательное искажение отчества. Меня назвали в честь любимого вами, но ненавистного мне Раймонда Волдемаровича Паулса, и полное совпадение имени и отчества казалось явным перебором. Через много лет у меня появится шанс запустить в Паулса тортом. По политическим причинам, но сама возможность появилась благодаря символическому совпадению имени и отчества. Тогда я счёл себя недостойным такой чести, но пошёл вторым номером, с листовками. Журналисты тогда всё равно обратили внимание на происхождение моего имени. Разумеется, чехарда с разным произношением имён перекинулась и на моё поколение: всё детство я был Ромой. Мой брат Юрис, соответственно, Юрой. Недавно я побывал в Пскове, впервые за 22 года. Мои родственники по-прежнему зовут меня Ромой, для меня это было удивительно. Я не слышал этого имени в свой адрес с детства. Интересно, как бы вы меня называли?

Вы были ребёнком в шестидесятые. Подростком в семидесятые. Чистокровный латыш в русском городе. Сохранилась ваша детская фотография, на обратной стороне – записка бабушке детским почерком. Текст на латышском. Дома вы говорили по-латышски, но во дворе все ваши друзья были, естественно, русские. Поэтому вы отказались идти в латышскую школу на другой конец города. Остались со своими.

Это важный аспект: в ваше время Даугавпилс был разделён по географическому признаку, молодёжь дралась район на район, объединяясь только против курсантов. Город не любил Химию, новый район, заселённый приезжими. Среди них, кстати, был ваш будущий друг Александр Барбакадзе. Он тоже вспоминает про враждебность старых горожан к жителям Химии. Новое Строение держалось особняком, ещё была «кочегарка» вокруг стадиона «Строитель». Ну и улица Марияс была отдельным образованием. Дети рабочих с одного завода, вас в девяностые хватило бы на создание своей бригады. Хотя вы снова не поняли бы значение слов «девяностые» и «бригада». В любом случае, у вас были люди, с кем можно было вместе хулиганить. Вы были частью большой стаи, сплочённой по территориальному признаку. Это первый аспект, в котором мы с вами отличаемся. Я рос один.

Впрочем, шестидесятые – семидесятые были сравнительно спокойным временем. Сравнительно: в моём детстве и юности не было массовых драк район на район, но в плане настоящей преступности моё время явно превосходило ваше. Максимум, что я узнал о хулиганстве в вашем детстве, – это история о том, как, катаясь на санках с горки возле церкви, ваша компания полностью снесла частный забор. Возможно, это всё, что сохранилось в памяти тех, кто ещё может что-то вспомнить.

На упомянутой фотографии вы выглядите абсолютно мягким и светлым ребёнком. Блондин, взгляд добрый. Все, кто о вас вспоминает, подтверждают это впечатление.

Естественно, вы были гуманитарием, вам легко давались те предметы, в которых не нужно было считать. Как и мне – в этом аспекте мы похожи. Рассказывают, что когда вы отвечали на вопросы по литературе или истории, послушать вас приходили учителя из других классов. Всё это, конечно, не помешало вам в подростковом возрасте начать тайком курить и выпивать, как и полагается нормальному подростку. Правда, я этого не делал, но я и не был никогда нормальным подростком, к своему сожалению.

Когда я спросил бабушку, читали ли вы в те годы стихи, она долго смеялась. У вас была одна, но пламенная страсть. Футбол. Либо вы играли, либо болели за кого-нибудь. Горячей страстью вашего отца была рыбалка – дед ухитрился пойти на зимний лёд и что-то поймать, даже умирая на последней стадии рака. Но привить своему сыну любовь к истреблению подводных обитателей он так и не смог. Вы приезжали с отцом на реку, закидывали удочку, брали мяч и начинали тренироваться. Любовь к футболу оставалась с вами буквально до самого конца. Судя по рассказам, вы рассчитывали воспитать из меня великого футболиста. От этой мечты осталась одна фотография с новогоднего карнавала. Я одет там футболистом советской сборной.

Простите, но я бы вас разочаровал: мне никогда не нравился футбол.

Всё изменилось в седьмом классе. Сразу и навсегда, хотя вы сами нескоро об этом узнали. Скорее всего, первый признак болезни появился во время поездки с родителями в Волгоград, к монументу Родины-матери. Вы тогда первый и единственный раз побывали в Москве, проездом. В Мавзолей в этот раз зайти не удалось, его закрыли прямо перед вашим носом. Зато в Волгограде были памятники. Не осталось вашей фотографии на фоне памятников, только отец и мать на фоне одного из второстепенных монументов. Скорее всего, вас нет в кадре потому, что вам уже стало плохо. Была сильная жара. Вы внезапно побледнели и упали в обморок. Вас пришлось срочно унести в гостиницу. Никто тогда не предположил, что это может быть признаком чего-то по-настоящему серьёзного. Это открылось через несколько месяцев.

Перед экзаменом по нелюбимой, естественно, математике вы решили попытаться уйти на больничный. Повод нашёлся – странные шишки, вскочившие на шее. К вашему удовольствию, медсестра восприняла эту угрозу всерьёз. Немедленно взяла анализы и отправила в Ригу. Ответ оказался худшим из возможных. Онкология. Лимфогранулематоз. Рак лимфоузлов.

Вам было тринадцать. Согласно прогнозу, жить вам оставалось месяцев шесть. Естественно, вам самому об этом не сказали ни слова. Ваша жизнь принципиально изменилась: с того момента вы проводили большую часть своего времени в Риге, в больнице. Учиться вы могли лишь несколько месяцев в учебном году, поэтому вам пришлось перевестись на вечернее отделение. Бабушка уверяет, что вы сами ни о чём не догадывались. Добрый и общительный ребёнок, знавший два языка, вы быстро освоились в новой среде. Доктора вас очень любили и старались сделать всё, чтобы облегчить вам жизнь. Несмотря на постоянные химиотерапии, вы так и не узнали, от чего вас лечат. Задачей семьи было сохранять весёлый и оптимистичный вид, невзирая на любые новости и анализы. Задача была выполнена успешно.

Через много лет эта ситуация повторилась. У вашего отца во время стандартной операции нашли рак лёгких в последней стадии. Думаю, это говорит о генетической предрасположенности. Его вскрыли, посмотрели на область поражения, зашили и отправили домой, умирать. Не сказав ему ни слова. Снова вся семья скрывала правду, изображая оптимизм. Он так и умер, не узнав, что с ним происходит. Радовался тому, что получил серьёзную группу инвалидности с прибавкой к пенсии.

Это был первый раз, когда я наблюдал смерть в режиме реального времени. Без всякого хосписа и помощи профессионалов. Дома, на кровати. Запах гнилой крови. Необходимость повернуть его, чтобы он мог помочиться в банку. Ваш рак был другим, тихим и не настолько эффектным.

Обман длился до 1975 года. Вы проводили в больницах столько времени, что фактически получили самообразование. Это не мешало общаться с пацанами во дворе и по-прежнему обожать футбол. Ваше состояние здоровья не позволяло вам всерьёз заниматься спортом, но у вас был младший брат. Андрис, он же Андрей. Буквально с шести лет вы начали натаскивать его на роль вратаря, играя с ним в мяч прямо в нашей старой квартире. В итоге он поступил в спортивную школу. Для детей его возраста было необычно сразу вставать на ворота, не требуя себе более эффектного места на поле. Успешно учился и играл – если бы не травма, в связи с которой пришлось пропустить определённое время и выйти из числа лучших вратарей, он бы вполне реализовался в качестве спортсмена. То есть он бросил в итоге футбол, но у вас почти получилось. Эта история лишний раз убеждает меня в том, что если бы вы воспитывали меня, то я бы не миновал спортивной муштры. Учитывая мою природную неуклюжесть, вы бы со мной намучились.

После школы вы поступили в техникум. Это был реальный шанс получить среднее образование, но вскоре вы совершили тактическую ошибку, пригласив на дискотеку в этом техникуме своих друзей. Между учащимися техникума и компанией с Марияс была давняя вражда. Самый короткий путь из техникума на дискотеку в ДК ЛРЗ был через улицу Марияс, но ребята из техникума были вынуждены идти длинным путём, в обход. Просто ваши друзья их били по мере появления в зоне досягаемости. Не знаю, участвовали ли вы сами в этих драках. Вас вспоминают как тихого человека, по крайней мере в этом плане. Несмотря на отца-боксёра, вы сами боевыми искусствами не увлекались и в первый ряд в бою не лезли. Впрочем, трусом вас тоже никто не называет.

В любом случае, вы привели на дискотеку двух своих дворовых друзей. Там в них узнали обидчиков. Завязалась потасовка, преподаватели постарались всех разнять и вывести незваных гостей. Однако мстители последовали за вами. Пока не зашли слишком далеко и внезапно не потеряли численное преимущество. В драке пострадали не только ученики техникума, но и преподаватели. Не знаю, каким было ваше реальное участие в этом эпическом побоище, но по итогам состоялся товарищеский суд. Вас признали виновным в провоцировании ситуации и исключили из техникума. Мне это решение кажется совершенно несправедливым.

С достижением совершеннолетия скрывать происходящее стало невозможно по юридическим причинам: вас больше нельзя было оперировать без вашего согласия. Тогда появилась новая методика – удаление селезёнки. Это позволяло очистить кровь и давало общее облегчение. В тот момент, когда вам это предложили, вы узнали всё.

Вы отказались от операции и убежали из Риги. Вернулись в Даугавпилс, и про последовавшие две недели бабушка говорит ровно одно слово. «Ад». Внешне всё было пристойно, вы не буянили, просто впали в сильнейшую депрессию. Лежали и смотрели в потолок. Читали. Думали. Судя по всему, именно в этот период в вас впервые появилась тяга к алкоголю как к способу забыться. Всерьёз вы начали пить позднее, после операции, но понятно, что эти две недели были для вас решающими. Вся ваша предыдущая жизнь оказалась иллюзией. Все ваши планы на будущее оказались лишь фантазиями. Нет причин поступать в институт. Нет права идти в армию. Вы уже умираете. Уже почти мертвы. Ваша болезнь неизлечима, и врачи могут лишь попытаться оттянуть неизбежное. Вы столкнулись с собственной смертностью совершенно неподготовленным, и эта встреча вас раздавила. Как и любого бы на вашем месте.

Я не знаю, что вы обдумали и пережили. Никто не знает, про это могли бы сказать только вы сами, но в ваших сохранившихся стихах нет ни одного упоминания про ключевой момент вашей жизни. Хотя все ваши тексты возникли как результат этого переживания. В вашей тетради с черновиками остался один текст про болезнь. Про память и боль, но в нём описывается момент уже после операции, когда стало ясно, что новое лечение вполне успешно и кто-то другой в будущем переживёт меньше боли, чем вы. Это единственный текст, в котором вы ссылаетесь на этот ад. Вы его нигде не опубликовали.

Одно ясно. Вы в итоге согласились на эту операцию. Судя по тому, что вы прожили после этого ещё десять лет, это было правильное решение. И я лично наверняка жив только благодаря этому решению. Камю был прав, когда сформулировал, что главный вопрос философии заключается в том, стоит ли жизнь того, чтобы её прожить. Вы решили прожить оставшееся вам время, вопрос только в том, как именно. Ответ был простым. Как все. По возможности как все.

Мать рассказала мне, что вы тогда влюбились и именно эта влюблённость убедила вас в необходимости жить дальше. Она описывает ту женщину как совершенно невзрачную, даже не может вспомнить её имя.

Когда вам оформляли инвалидность, вы потребовали, чтобы группа инвалидности позволила вам работать. Это было очень сложно, ведь вы были человеком со смертельной болезнью и уже без селезёнки. Но вы нашли более чем убедительный аргумент для своей семьи. Дескать, если вам не дадут разрешение работать, то вы просто купите гроб, поставите его посреди комнаты, ляжете в него и будете ждать смерти. Вполне готовый в случае необходимости ускорить процесс. Естественно, ваша мать сделала всё для выбивания нужных бумаг. Получив разрешение работать, вы идёте (поставленным пафосным голосом) по стопам отца. А именно, устраиваетесь на Локомотиво-ремонтный завод, возле которого прошло всё ваше детство. Это было летом, в жуткую жару, поэтому вас, как человека с серьёзным диагнозом, сперва не пускают в цех. Несколько месяцев вы сидите на проходной. Высокий и сильный молодой мужик делает работу пенсионера – естественно, вы выслушиваете множество ироничных или злых комментариев на эту тему от проходивших рабочих. Понятно, что вы не объясняете никому причину, по которой вас поставили на эту работу. Осенью, при первой же возможности, вы идёте в цех. Становитесь слесарем-ремонтником. Теперь вы будете возвращаться домой уставшим, покрытым мазутом с ног до головы. Зачастую пьяным. Очень пьяным.

Как видим, вы влились в коллектив. Внешне стали абсолютно стандартным, ничем не выделяющимся советским рабочим. Вопрос только в одном: были ли вы таким рабочим на самом деле?

Здесь возникает проблема восприятия. В наше время от хорошего поэта подсознательно ожидают нонконформизма. Некоего бунта, автономности. Поскольку вы в будущем станете очень хорошим поэтом, я жду от него именно такого поведения. Через много лет после вашей смерти ваш знакомый Алексей Соловьёв в своей статье для журнала «Невгин» привёл слова «зима была холодной, и в ульях замерзали пчёлы» как пример описания эпохи застоя, в которой задыхался поэт. Ведь поэт должен, даже обязан задыхаться в эпоху застоя. Исходя из этой логики, ваше стремление влиться в общий строй можно назвать конформизмом.

Всё, что я о вас знаю, говорит о вашей искренней лояльности советской власти. Хотя я сам был крайне просоветски настроен, один аспект вашей истории внезапно очень огорчил меня. Это было достаточно давно. В очередном разговоре о прошлом мне рассказали, что вы были народным дружинником. Это было ещё приемлемо, но то, что вы участвовали в патрулях 18 ноября, в день независимости Первой республики, меня неприятно удивило. Латышские националисты, естественно, устраивали возложения цветов и прочие символические акции. Нужно было поддерживать порядок.

Понимаете, когда я про это узнал, то, к своему удивлению, понял, что могу себя представить только на месте этих латышских националистов. Несмотря на всю мою враждебность к построенному ими государству, я мог себя поставить только на место тех, на кого охотятся. Только тогда я осознал, что в моей жизни никогда не было опыта лояльности к своей стране. Даже самого ощущения, что страна, в которой ты живёшь, – своя. Возможно, это и есть тот момент, которого я никогда в вас не пойму. Который мешает мне вас понять.

Впоследствии, расспрашивая родственников, я узнал ещё более шокирующую версию этой истории. По словам человека, который вас хорошо знал, это патрулирование было формой внештатной работы на КГБ. Вас туда послали от партии, как надёжного товарища, и это было предложением, от которого не отказывались.

Более того, вы не просто патрулировали – один раз вы участвовали в задержании. Это было 18 ноября, хотя неясно, какого года. Возможно, 1977-го. Либо позднее, в 1981–1982‑м. Это были заметные дни в политической истории Даугавпилса. Сперва, в 1977 году, на Даугавпилсском педагогическом университете был вывешен красно-бело-красный флаг. Через три года то же самое появилось на Доме единства, который в ваше время был Домом культуры № 1. Ещё через год – на ТЭЦ. Впоследствии я говорил с журналистом одной из городских газет, утверждавшим, что он участвовал в последней акции. Наверняка преувеличивал: сейчас хорошо известно, кто был организатором и исполнителем в одном лице. Янис Расначс, латышский крестьянин и патриот уничтоженного на тот момент государства. Он много лет регулярно вывешивал флаги. Ни разу не попался. Но есть вероятность, что тот журналист имел в виду нечто сопутствующее вывешиванию флага. К примеру, скандирование лозунгов.

Просто в один из этих дней на улице, возможно на площади, другой человек начал скандировать: Lai dzīvo brīva Latvija! («Да здравствует свободная Латвия!») Возможно, он попытался развернуть символику, но не успел. Его задержали. Его задержали вы.

Меня много раз задерживали внештатные сотрудники Полиции безопасности за участие в похожих акциях. У меня были диаметрально противоположные лозунги и совсем другая символика. Но я в принципе не могу себя представить на вашем месте в тот день. Только у вас была совсем другая картина мира – для вас в этом событии не было никакой моральной проблемы. По крайней мере, с вашими близкими вы говорили про него весёлым тоном, чуть ли не хвастаясь своим участием в поимке провокатора и возможного шпиона.

Другой момент. Вы, как активный комсомолец, лично писали все эти безумные пропагандистские письма американскому президенту на тему миролюбивой политики Советского Союза. Писали и, судя по всему, искренне верили в написанное. Если бы это был настоящий разговор с вами, причём с вами из семидесятых, то фраза про безумные письма прозвучала бы оскорбительно. Но я ничего не могу с собой поделать: когда я смотрю старую хронику с пафосным вещанием про очередное открытое письмо, то для меня это выглядит как эпизод из жизни на другой планете. Возможно, дело в том, что я воспринимаю все эти речи как чистое лицемерие. Я знаю, что будет потом, поэтому не верю в искренность деклараций. Но вы не знали того, что в реальности надвигается на вашу страну и на ваш мир. Судя по всем признакам, вы действительно верили в то, что говорили.

В вашу искренность я верю: я нашёл в черновике совершенно чудовищные (простите за откровенность) в своём пафосе стихи про колонны со словом «Мир» на знамёнах, которые идут смыть «волной ненависти» войны с Земли. И про матерей, которые боятся, что некий маньяк на Западе нажмёт кнопку. Вы в это настолько верили, что записывали в рифму и никому не показывали.

Поэтому я часто думал и думаю о том, каким бы вы стали, если бы не умерли. Сохранили бы вы лояльность прежней власти? Или сменили бы взгляды вместе со своей семьёй и большей частью своего поколения? Один раз мне даже приснился сон, впервые за все эти годы, в котором вы ожили. Там мы разбирали старые вещи, ещё на старой квартире. Раскрыли некий стенной шкаф под потолком, никогда не существовавший в реальности. В шкафу лежали вы. Вы раскрыли глаза, и я повёл вас наружу, знакомить с нашим миром. Вывел на улицу – и проснулся, в твёрдой уверенности, что мы бы стали чужими друг другу людьми. Возможно, ответ на мой вопрос скрывался в тех пометках к статьям Сталина. Скорее всего, ответа нет и быть не может. У вас практически не было шансов дожить даже до тех лет, до которых вы в итоге дожили. Причём именно это отсутствие шанса выжить сформировало вас. Вы могли быть собой только в своём времени.

Интересно то, что люди, лично знавшие вас, тоже задумываются об этом. Соловьёв в вышеупомянутой статье задаётся вопросом, как бы повлияла на ваше творчество перестройка. Ваша мать тоже спрашивает себя, приняли бы вы крушение советской власти или начали бы безнадёжную борьбу против нового режима. Ответа нет ни у кого.

Несколько лет вы живёте как простой советский пролетарий. Работаете на заводе. Играете в футбол. Болеете за любимые команды. Пьёте по выходным. И по вечерам. От окружающих рабочих вас внешне ничто не отличает. Только есть одна мелочь, почти незаметная. Вы знаете, что время уходит. Можно сказать, что вы находитесь в сознании, но пытаетесь это сознание отключить при каждой возможности.

Такая ситуация не может продолжаться вечно. И она заканчивается. Катастрофой.

Семья понимает, что вы превращаетесь в алкоголика. Крумгольдам вообще не стоит пить. С этим процессом пытаются бороться. Вы доверяете матери, поэтому она может договориться, чтобы вам вкололи безвредные витамины, и убедить вас, что это серьёзное лекарство, которое нельзя смешивать с алкоголем. В этих случаях вы держитесь. Некоторое время. Но постоянно держать вас в этом состоянии невозможно. Начинающийся алкоголизм почти не мешает вашей жизни до определённого момента. Этим моментом становится неудачная помолвка.

Во время очередного курса лечения вы знакомитесь с девушкой. Её зовут Таня. Она тоже из Латгалии. У неё тоже онкология. Два молодых человека оказались в одной ситуации ожидания скорой смерти. Вы не могли не вцепиться друг в друга. Дело идёт к свадьбе, вы уже подали заявление в загс. Но на этапе знакомства с родными случается неизбежное. Вы приезжаете с семьёй к её семье. И напиваетесь до потери человеческого облика. Происходит грандиозный скандал. После она приезжает в Даугавпилс – и снова застаёт вас пьяным. Это становится последней каплей, она присылает вам письмо с объяснением причин и разрывает помолвку. Больше вы не увидитесь.

Второй раз за вашу короткую жизнь эта жизнь полностью рушится. Возможно, даже третий, если вспомнить историю с исключением из техникума, хотя там не похоже, что вы реально переживали. Теперь произошла реальная катастрофа, где вы уже не могли винить в произошедшем внешние обстоятельства. Невозможно повлиять на возникновение рака, но алкоголь – это совсем другое. Вы не можете это контролировать, но в этом только ваша вина. Вы проиграли. Подвели умирающего человека. Более того, подвели себя самого. Жизнь снова не имеет смысла. Даже работа, которую вы с таким трудом получили, больше не имеет смысла. Вы уходите с завода. У вас остаётся пенсия в семьдесят рублей в месяц и отвращение к себе.

Снова перед вашей матерью возникает непосильная задача вытащить сына из эмоциональной трясины. Уговоры уже точно не подействуют, но ей приходит в голову отличная идея. Вам нужно на время сменить обстановку. Она достаёт для вас путёвку в санаторий в Цирулиши. Это зима. Февраль 1979 года. Санаторий стоит полупустым, но там есть другие люди. Среди этих людей – девушка, которая полностью изменит последние годы вашей жизни. Ваша будущая жена, помощник и вдохновитель, мать ваших детей. Моя мать. Марина Анатольевна Крумгольд (Крумгольде), урождённая Дмитриева.