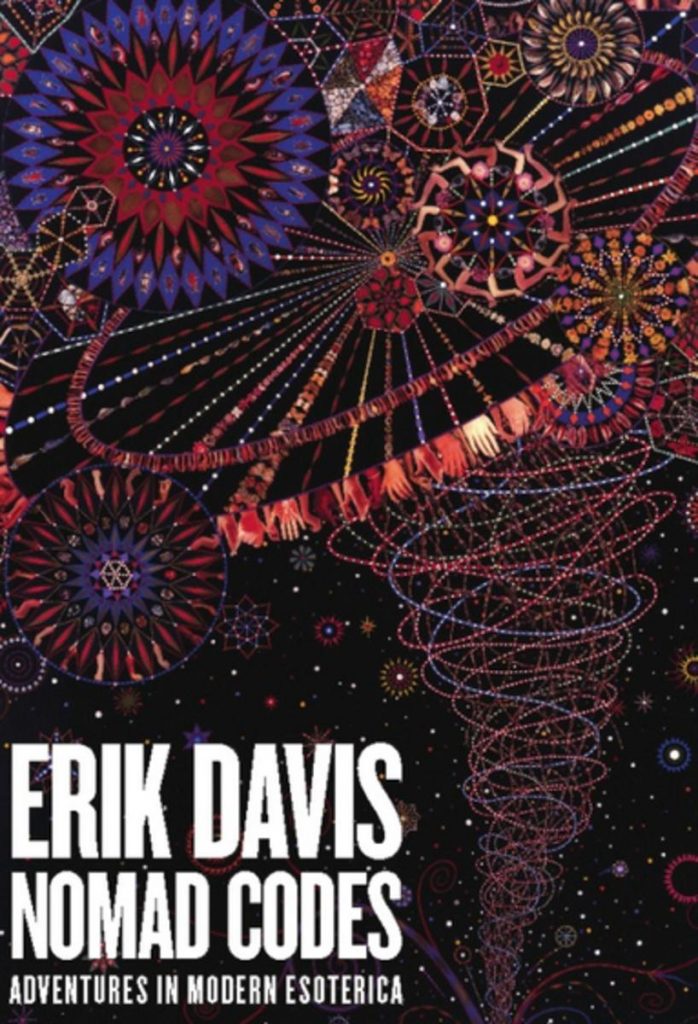

Код Кочевника (перевод книги Эрика Дэвиса, седьмой сеанс)

Даб, скрэтч и черная звезда

Ли Перри

Променяв ямайские тропики на заснеженные вершины Швейцарии, легендарный регги-продюсер Ли Перри – он же Scratch, Upsetter, Super-Ape, Pipecock Jackson, Inspector Gadget, Firmament Computer и черт знает, сколько еще кличек и псевдонимов – сейчас обрел свой дом в одном из тихих уголков Европы. Это странно и вместе с тем очень ему идет – не потому, что часы и банки имеют что-то общее с пугающей и забавной музыкой, которой он известен, но потому, что Перри всегда был чужаком в чужом мире.

Все еще способный сыграть свои шедевральные хиты вроде I Am a Madman и Secret Laboratory (Scientific Dancehall), то, что делает Перри сейчас, заставляет бледнеть ту музыку, которую он писал в 60‑е и 70‑е, особенно растафарианскую психоделию, которую он варил в Black Ark, своей легендарной студии в середине 70‑х. В этот потрясающе плодотворный период (за десять лет он создал более тысячи записей) Перри смешал свое эксцентрическое духовное видение с мощной музыкой протеста, сотворив один из своих самых сюрреалистичных экспериментов с даб-регги, вылепив первые и, возможно, лучшие записи Боба Марли и The Wailers. Используя простое оборудование щегольски и с талантом, которые продолжают поражать рекорд-компании и слушателей до сих пор, Перри заработал место рядом с Филом Спектором и Брайаном Уилсоном, как студийный визионер и волшебник, который сделал из поп-музыки настоящее искусство.

Тогда сам Перри был произведением искусства. Он появлялся на публике, увешанный подвесками, деталями машин, пленками, заплатами, пуговицами и зеркалами. Везде, куда он ни шел, он оставлял коллажи из каракуль, граффити, идолов из металлолома, рисунки львов и еду. Отвечая на вопросы журналистов ворохом рифм и каламбуров, он обращает невинные вопросы в космическую взлетную полосу, открывая то, что музыкант-импровизатор Джон Корбетт описывает как «мир скрытых связей и тайных союзов», включая теории заговора, пророчества Нового Завета, скатологические тирады, растафарианскую поэзию и заклинания из ямайской магии обеа.

Все это успешно подвело Перри к краю безумия – очевидной душевной нестабильности и интенсивно театральной, почти шаманской связи с хаосом творения. Как пишет Корбетт, черная культура Нового Света долгое время связывала риторику безумия с исключительностью и новизной – хороший музыкант обязан быть полусумасшедшим. Хотя лингвистические игры Перри и комиксовая метафизика определенно обязаны, по выражению одного обозревателя, «огромному количеству первосортной травы», его игривая ирония также демонстрирует все приметы воплощенного трикстера. Даже его безумие может быть трюком. Некоторые из коллег-музыкантов говорят, что, когда разговор заходит о деле, Перри начинает нести сущую околесицу, и по словам главы Heartbeat Records, “он играет в дурачка, чтобы поймать мудрость».

При этом Перри один из карибских техногностиков, разворачивающий свое поистине сверхъестественное воображение в механистическом контексте современной студии звукозаписи. Студия со всеми ее микрофонами, микшерами и процессорами это очень эффективная музыкальная машина. Как бы спонтанно и страстно не звучала поп-музыка на радио, за ней всегда стоит огромная работа по инжинирингу звука. Невзирая на дешевое оборудование, регги-продюсеры типа Перри, Кинга Табби и Банни Ли стали художниками на свой, особый лад, в частности, когда мы говорим о дабе, инструментальной ветви регги.

Современная ямайская музыка началась с радио и сигналов. В середине 1950‑х, когда еще совсем мелкий Ли приехал в Кингстон из захолустья, популярность менто – популярной тогда афро-карибской музыки, напоминающей тринидадское калипсо – стала уступать дорогу набирающему силу американскому RnB. В то время мощные и удивительно независимые радиостанции в Штатах отошли от устаревших национальных сетей в сторону дешевой и популярной альтернативы – диджей на радио ставит записи для местных рынков. Сначала сигналы посылались напрямую афро-американским сообществам. Когда погода позволяла, ямайские подростки настраивались на частоты южных станций и просто балдели от сочного, плотного звука новоорлеанского ритм-энд-блюза.

Именно на этом энтузиазме выросли саундсистемы Ямайки – передвижные дискотеки, оккупировавшие залы и аудитории тоннами усилителей, проигрывателей, диджейских пультов, ввезенным из Штатов винилом, динамиками. Кроме превращения незримой до этого фигуры диджея в настоящего мага и шамана, ямайские вечеринки сообщили американским записям местного колорита за счет усиленной басовой линии. Выкручивая сабвуферы на полную, саундсистемы превратили RnB в стихийную силу – этот бас не просто цеплял танцующих, но наполнял их до мозга костей почти космическими вибрациями.

В конце 1950‑х на этой сцене было несколько ярких лидеров вроде Дьюка Рейда, который появлялся на своих вечеринках в патронной ленте, гигантской золотой короне и с дробовиком, которым он потрясал всякий раз, когда соревновательный накал между саундсистемами слишком бил в голову. Такие акустические битвы имели определенное экономическое преимущество, но корни их уходили в соревновательные танцы западно-африканских культур. Война за потребителя, развязанная местными продюсерами, была, кроме того, войной стилей, альтер-эго, костюмов и сложного словесного самовосхваления, имевшего почти шаманское измерение. Такие стилевые войны проходили под разным обликом по всей африканской диаспоре от первых рэп-баттлов до ранних карнавальных шествий в Тринидаде и Бразилии, когда бродячие группы старались переиграть друг друга и завоевать зрителей через музыку, танцы и костюмы. По словам Ли Перри, «только конкуренция двигает музыку вперед».

Саундсистемы Ямайки стали уникальным явлением, когда почти первобытная сходка шла среди современного ландшафта проигрывателей и усилителей. Соревнования проходили не столько между отдельными группами, сколько на поле технологий и информации: у кого бас тяжелее, у кого самые свежие записи. В 1950‑х многие диджеи скупали все доступные копии новой записи или приобретали в Штатах последние релизы. В этой войне были и свои шпионы, которые подглядывали на вечеринках, пластинки каких лейблов ставит диджей, поэтому названия часто затирали или клеили ложные.

Сцена была просто создана для того, чтобы на ней расцвели персонажи типа Перри. Посланный Дьюком Рейдом, которому не понравилось «выражение его глаз», Перри отправился к конкуренту, Клементу «Сэр Коксоне» Додду и его Downbeat ‑вечеринкам, где был мальчиком на побегушках, шпионом, а иногда просто мешал конкурентам. В одном интервью, касающемcя тех лет, Перри рассказывал, что услышал как-то, что один чувак продает «реально жесткие» вещи. Дьюк Рейд скупил все треки, предварительно даже не послушав. «И что вы думаете? Они все оказались старьем, мужики!». Специально ради этих древностей один из людей Дьюка замутил Downbeat – вечеринку, попутно отомстив Перри ударом в челюсть до бессознанки.

С закатом RnB в Штатах и получением Ямайкой независимости от Британии в 1962 году, над саундсистемами стали доминировать местные приблуды. Самым крупным стало ска, заводная танцевальная музыка, чей синкопированный ритм, по легенде, породили перекрещивающиеся сигналы, пойманные на американской музыкальной волне. Перри начал сочинять ска на Studio One Коксоне, вылепив там знаковые вещи вроде By Saint Peter и Chicken Scratch – после последней кличка к нему и прилипла.

У Перри всегда была мания преследования, и он частенько кидал друзей и партнеров по бизнесу. Отчасти это объясняется атмосферой непрекращающихся боевых действий на ямайской сцене, где, по меткому выражению британского социолога Дика Хебдиджа, «жесткие и подозрительные» продюсеры вели себя как пираты. Но в случае Перри – который намеренно продал несколько тысяч копий пластинки Боба Марли и The Wailers Soul Revolution II с другой записью внутри – мы видим лукавую руку трикстера. На Перри не раз обрушивались атаки, но и он сам отвечал тем же: часто можно слышать, как он поносит бывших партнеров или бормочет угрозы, а на записи 1985 года Judgment inna Babylon он буквально обвиняет главу Island Records в вампиризме. Разругавшись с двумя крупными студиями, Перри в 1968 году создал свою Upsetter Studio и позже выпустил трек, где во все тяжкие кроет своего бывшего босса Джо Гиббса. В треке People Funny Boy, который давно стало хорошим тоном растаскивать на сэмплы, он замиксовал детский плач, показывающий, как расстроен был Перри конфликтом. Но кроме этого, трек имеет замедленный и слегка перетасованный рокстеди-ритм и тяжелый басовый грув, который в конце 60‑х начал приходить на смену простеньким битам ска. В результате Перри помог нарулить звук, который в 70‑е станет главной ямайской музыкой: регги.

Хотя регги напоминает расслабленный вариант старого доброго менто, у него есть медитативная подложка, которую некоторые сравнивают с религиозной церковной музыкой или барабанным рисунком ньябхинги на собраниях растафари. Перри говорил, что хотел всего-то поразить конкурентов новым звуком, с «отчаянным басом» и «вязким битом – словно у вас ноги в клее завязли». Но вдохновила его на самом деле религиозная церемония в Возрожденной Церкви Pocomania, на которую он заглянул однажды ночью, изрядно набравшись пива.

Я слышал за стенами, как люди стонут. Тут меня захватила вибрация и сказала мне: «Чувак! Давай сделаем вайб, который передаст вибрацию этих людей!» Они были в духе и духовно я настроился ни них. Оттуда все и пошло, потому что эти люди праведны!»

Pocomania была одной из множества независимых возрожденных церквей, которые расцвели во время Великого Пробуждения Ямайки в 1860‑е – они свободно мешали африканские и протестантские образы и стили службы. Pocomania склонялась больше к африканской традиции, и ее службы в духе пятидесятников отчетливо походили на африканские церемонии с барабанами. Прихожане крутились вокруг барабанов против часовой стрелки и глубоко дышали, изредка впадая в легкий транс, от чего церковь и получила свое название.

В общем, у корней регги стояло безумие Ли Перри, пойманные вибрации и транс. Но Перри сыграл, кроме того, и самую непосредственную роль в развитии религиозного измерения регги, когда начал записывать треки с Бобом Марли и The Wailers. Последние были талантливой группой из Studio One, известной своим сладеньким вокалом, каверами на американский соул и непримиримо бунтарским мировоззрением. Как уроженцы Тренчтауна, самых диких трущоб Кингстона, The Wailers ассоциировались с рабочими парнями – крутой, нищей и неугомонной городской шпаной, которая плевать хотела на все авторитеты (в том числе периодически и на закон). Но в конце 60‑х они вместе с Марли тоже стали клониться в сторону растафари, бунтарской контркультуры, где соединились Черная Гордость, эфиопский вариант библейской теологии и пророческое противостояние Вавилону – современному миру с полицией, экономическим произволом и пороками. Перри внес свой вклад в самые известные ранние треки будущей суперзвезды, вбросив жесткий социальный комментарий («голодная толпа – это злая толпа») и пылкие молитвы Джа.

Хотя движение растафари было успешно усвоено международным рынком регги и – часто поверхностно – белыми мальчиками из колледжа, панками и хиппи, мы, как добросовестные исследователи, должны соскрести этот верхний слой и углубиться в историю. Как и в случае с Черными Мусульманами, корни раста лежат в этнорелигиозном мировоззрении, сформулированном ямайским реформатором Маркусом Гарви. Основав Всемирную Ассоциацию по Улучшению Положения Негров в 1914 году, Гарви пытался объединить африканцев Нового Света, подчеркивая главенство черной расы и прославляя африканскую цивилизацию. Предвидев современную афроцентричность, Гарви превозносил любовь черного божества, Бога Эфиопии, к своим адептам. Вдобавок он призывал вернуться на историческую родину и даже основал судоходную компанию под названием Black Star Line с намерениеи перевезти всех черных собратьев в Либерию.

Но в настоящей Африке Гарви ни разу не был, и видение Эфиопии подпитывало его живое воображение, а не реальное геополитическое положение на африканском континенте, измученном европейской колонизацией. К этому моменту черные христианские церкви уже пели хвалы библейской Эфиопии как потенциальному аллегорическому образу духовного осуществления, тысячелетнему Сиону с искупительным будущим и славными корнями. Хотя призыв Гарви к репатриации в принципе предлагал чернокожим неплохой выход из ужасов рабства, его видение Африки было насквозь виртуальным.

Когда Гарви уехал из Ямайки в Штаты, он оставил своим последователям следующее пророчество: «Обратитесь к Африке, ибо там коронуют Черного Царя, и он станет Искупителем вашим». В 1930 году, когда Хайле Селассие – он же Рас Тафари – стал Королем Эфиопии, последователи Гарви на Ямайке уверились, что нашли своего живого бога – так родилось движение раста. Иудео-христианской Эфиопия была дольше, чем любая другая страна, и род Селассие возводили прямиком к самому Царю Соломону, а его официальные титулы – «Царь Царей» и «Лев из колена Иудина» – позаимствованы из библейских пророчеств. Вписывая собственные политические и культурные желания в эти пятна Роршаха мессианских аллегорий, раста превратили короля далекой страны в Ветхого Днями из Книги Даниила, «волосы чьи шерсти подобны, ноги же меди пылающей».

Как и с Элайей Мухаммедом Черных Мусульман, ранние растафари тоже внесли в свою теологию немало расистских элементов. Как считает религиовед Леонард Баррет, «бог Белых был дьяволом, подстрекателем всего зла в мире, богом крови, ненависти, подавления и войны; бог же Черных это бог Любви и Мира». Хотя современные раста говорят о Едином Боге, а не о Черном, все равно нельзя не заметить тут отчетливую гностическую линию. Как и манихеи с их напряжением между двумя божествами, мы имеем здесь темного тирана, который управляет порабощенными душами, жаждущими вернуться к свету. Согласно Баррету, первые раста верили, что рабство стало наказанием за грехи, но «они уже прощены и должны были давным-давно вернуться в Эфиопию». Лишь злой обман рабовладельцев не позволяет им вернуться в небесный дом, где их ждет живой Царь.

Сепаратизм и эмоциональное ядро растафарианства объясняют ощущение среднего растафари, что он находится в Вавилоне, но не является его частью. Как пишет Силья Джоанна Аллер Талви, «с точки зрения растафари Вавилон это весь мир, системы которого постоянно стремятся подавлять и эксплуатировать африканца». Отвергая власть этого мира, раста пытаются создать свою отдельную, священную культуру, куда частично входит и природа, как альтернатива Вавилону. Большинство раста вегетарианцы, едят они только так называемую ital (то есть свежую и здоровую пищу), отвергают коммерческие продукты и медицину; многие заплетают волосы в дреды – длинные скрученные волосы, которые можно мыть, но нельзя подстригать, обрезать или каким-то образом ухаживать за ними. Несмотря на то, что многие из них родились в городе, со временем им надоедает суета и суматоха и они перебираются поближе к природе, становятся рыбаками или фермерами. Тех, кто остался в городе, более респектабельные ямайкцы часто сторонятся как прокаженных.

Раньше в движении было немало харизматических лидеров да и сейчас существует несколько групп вроде Двенадцати Колен Израилевых и даже членов Эфиопской Ортодоксальной Церкви; впрочем, большинство раста избегают любых объединений, общаясь с Джа напрямую и таким образом проявляя свою праведность. Как сказал Рас Сам Браун: «Движение раста меньше всего похоже на что-то централизованное».

Многие растафари верят также, что Библия умышленно была неверно переведена, чей текст нужно толковать избирательно и в свете личного откровения.

Одним из главных светочей этого личного откровения является огонек косяка, забитого марихуаной, дым которой раста вдыхают, совершая этим священный акт почитания Джа. Касаясь сакральной роли марихуаны среди растафари, Баррет пишет, что «реальный религиозный центр движения это откровения, получаемые под влиянием «священного растения». Марихуаной на Ямайке с давних пор лечили многие болезни, а привез ее сюда индус из Восточной Индии, который дал траве ее популярное имя ганджа и научил пользоваться в религиозных целях (многие из нищих индийских садху тоже носят дреды, не едят мяса и курят гашиш в качестве духовной практики). При этом не стоит считать раста банальными наркоманами; ортодоксальные сторонники Джа считают ганджу священной и крайне редко употребляют другие наркотики или алкоголь. Один раста объяснял мне смысл ганджи в совершенно гностических терминах, как личное откровение, пропущенное через мощное социальное сознание:

Человек это Бог, но узнать он об этом может только с помощью священного растения. Когда ты употребляешь это растение, ты ощущаешь себя Богом. Это растение помогает тебе пережить то страшное состояние, в котором сейчас пребывает Ямайка… Когда становишься Богом, то общаешься с людьми так, как это делает Бог. Так ты освобождаешь свой внутренний свет и когда каждый из нас освободит этот свет, мы вместе станем единым Богом».

Баррет объясняет, что «для растафари обычный житель Ямайки настолько одурачен колониализмом, что вся его сущность функционирует в неверном ритме… чтобы сбросить эти оковы психического угнетения, нужно «освободить» разум с помощью священной травы. Как говорил один знакомый раста с Montego Bay: «Это потрясающая медитация… ты словно отворяешь дверь внутри себя».

Музыка тоже может служить такой дверью. Песнопения и «церковный» бит традиционного ньябхинги играют огромную роль на собраниях раста, так называемых Grounations, где участники едят чистую пищу, курят ганджу и рассуждают о своей мистической теологии. Непосредственно на регги не повлияв, медитативный ритм ньябхинги вселил в него освобождающее ощущение, что ты можешь сорвать узы повседневного сознания, освободив в праведном созерцании искры внутреннего света.

Марли, естественно, не был первым музыкантом, который принес идеи растафари в танцевальную музыку Ямайки, но его знаменитые 400 Years, African Herbsman и Duppy Conqueror, записанные вместе с Перри и небогатые аранжировками, влили фольклорный нектар в старые меха традиционного ямайского саунда. Даже больше, чем американский соул, регги стало коммерческим продуктом, который черпает львиную долю популярности из-за своего религиозного бэкграунда. Разумеется, не всякое регги растафарианское по сути, но с продюсерами вроде Перри Ямайка производила самую насыщенную музыку духовного протеста 70‑х. К моменту смерти в конце десятилетия Марли простер свою львиную гриву над глобальной сценой, став первой поп-звездой из страны Третьего Мира, и распространяя в стенающих, искупительных вибрациях послание раста для немногочисленных духовных героев.

Хотя треки Марли были умело приспособлены Крисом Блэкуоллом для белой рок-аудитории, привлекают они прежде всего целостной, неподдельной фигурой автора, которую от него унаследовали многие звезды регги. В 70‑х крики и бит новой «музыки корней» с Ямайки начали расти не только благодаря сердцам страдающих чернокожих, но и самой почве острова. Вы можете слышать эти корни во влажных гитарах и замедленном темпе, вибрирующей атмосфере природного мистицизма, в хрустящих, вязких битах (Марли называл ее «музыкой ощущения земли). Вы чувствуете, эти корни в виртуальной Африке, колеблемой дымкой миража на мессианском горизонте, древней родине и будущем королевстве, созданном для томящихся в суете Вавилона душ.

Но даб, этот технологический мутант регги – чисто машинный артефакт, и мало что имеет общего с землей, плотью или аутентичностью. Чтобы писать даб, продюсеры жонглируют предварительно записанными дорожками на магнитной пленке – какая уж тут исконность. Мастера даба до краев наполняют индивидуальные треки и инструменты реверберацией, фазами и эффектом задержки; врезают в произвольном месте дорожки, вокал, ударные и гитару; обнажают музыку до голых костей ритма и вновь наращивают на нее плоть из потустороннего эха, электронной эктоплазмы и космических лучей. Добротный даб звучит как студия звукозаписи, которой снятся ее собственные кошмары.

Слово «даб» происходит от doubling – ямайской практики переделки или «новой версии» уже записанного трека в несколько новых. Даб ставит под вопрос аутентичность регги, от которого он произошел, разрушая целостный союз песни и исполнителя и возвещая первый закон постмодерна: нет оригинала, нет фундамента, нет родины. Изменяя уже созданный материал, даб добавляет в него нечто принципиально новое и часто довольно жутковатое, обращая его в собственного призрачного двойника – доппельгангера. Несмотря на мощные атакующие ударные и тяжелый бас, даб плывет в пустоте, развоплощенный, как и всякий призрак. Как и ганджа, он открывает дверь внутри. Адекватной в этом случае выглядит этимология слова «даб» от duppie, “привидение» на ямайском сленге, которую проводит Джон Корбетт. Музыкант Burning Spear назвал даб-версию своего лучшего альбома Markus Garvey Garvey’s Ghost, а Джо Гиббс ответил на Duppie Conqueror Ли Перри треком Ghost Capturer. Сам же Перри однажды описал даб как «призрака, которого я выпускаю наружу».

Став одним из его самых безумных экспериментаторов, Перри, однако, даб не изобретал. Эта честь принадлежит Осборну Раддоку, он же King Tubby, инженеру-электрику, который зарабатывал починкой радиоаппаратуры и прочего подобного стаффа в Кингстоне в 1950‑е, а позднее сам делал усилители для собственной саунд-системы, добиваясь жирного басового звука. Несомненный музыкальный гений, Табби был одержим техникой, став одним из первых музыкальных гиков. Поняв, что он может сделать из фоновой подложки популярной песни новый трек, Табби принялся ставить эти даб-пластинки благодарной толпе на своих вечеринках Home Town Hi-Fi, где сам стоял за усовершенствованным микшерским пультом, издеваясь над битами, пока DJ U Roy колдовал над ритмом.

Ямайские тренды, как правило, распространялись по острову со скоростью лесного пожара, но Табби оставался на коне, потому что работал с лучшими продюсерами типа Банни Ли и Ли Перри, бесконечно экспериментируя с тем, что ска-музыкант Принц Бастер назвал «воплощением звука». Табби без устали прокачивал свой пульт на четыре дорожки, снабжая его эффектами задержки эха и прочим, что позволяло ему мягко вводить и выводить треки из микса. Кроме этого, работал он и с машиной, создавая свой знаменитый громоподобный звук, вводя реверберацию и перемещая частоты, посылая пульс сонара через плотную толщу даба. Несмотря на то, что Табби называл свои треки Dub from the Roots и The Roots of Dub, корни эти он плел из проводов.

Даб вернул мрачные риддимы регги, взывая к африканской полиритмии посредством техники. Хотя современная ямайская танцевальная музыка наследует тот же 4/4 бит, что и вся остальная поп-музыка, регги стало подчеркивать первый и четвертый удар, сбрасывая изначальный, что вместе создавало безошибочно узнаваемый пульс. Привязав бит к бас-гитаре, а не ударным, регги развязало руки ударнику, позволив рисовать более изощренный, почти фри-джазовый ритм. Как пишет Дик Хебдидж, к концу 70‑х талантливые ударники типа Слая Данбара играли реально не хуже джазовых музыкантов, импровизируя на железе, снэрах и томах, добиваясь «многослойного эффекта в духе африканских ударников».

Даб вывел эти риддимы на орбиту с помощью разных эффектов, уплотняя бит, растягивая и сжимая продолжительность трека. Кроме обнажения музыки до чистой ритм-секции, приправленной сырой перкуссией, дабмастера играли с обратными ритмами, умножая бит через эхо и реверберацию, создавая то, что Банни Ли называл «шумовой массой». Резко вводя и выводя гитары, снэры, хэты и бас в микс, продюсеры создавали виртуальный аналог трипа, не забывая об африканской шаманской полиритмии. Хотя галлюциногенный эффект даба приписывается обычно его космическому звуку и, разумеется, гандже, тоннами потребляемой как в процессе создания, так и прослушки, почти психическое наслаждение от него растет из простеньких, кое-как вмазанных в кладку трека битов с их способностью выдергивать коврик из-под ног вашего глубоко укорененного чувства централизованного ритма.

Выпуская наружу продюсерскую техническую смекалку, даб создал свою научно-фантастическую эстетику, густо замешанную на афроцентричных мифах. Как писал Люк Эрлич, «Если регги это Африка в Новом Свете, то даб это Африка на Луне». Только взгляните на обложки: Science & the Witchdoctor Безумного Профессора совмещает монтажные платы и роботов с грибами и куклами вуду, а Scientist Encounters Pac-Man at Channel One показывает нам ученого, который сражается с микшером, словно с гигантским ожившим чудовищем из комиксов Marvel. Надо сказать, что на ямайском сленге «наука» означает народную магию, obeah, африканскую смесь трав, ритуала и оккультизма. По мнению Роберта Пелтона, фигура ученого не особенно отличается в их сознании от трикстера – главного героя нашей истории. «Оба стараются понять нестандартную сторону жизни, не «сдерживая» аномалии, но используя их как путь в иные измерения… как и ученый, трикстер всегда меняет этот мир на мир иной».

Ли Перри продолжил занимать пост короля трикстеров в регги. Он не только вдохнул в даб новое ощущение пространства, но приспособил его призрачную эстетику к своей странной музыкальной продукции, число которой неуклонно росло. В 1974 он запустил Black Ark, студию, которой было предначертано стать стартовой площадкой для самых удивительных регги-экспериментов. Годом позже он купил демо-версию уникального акустического лазера в Штатах. Сочетая его с Roland Space Echo- аналоговой штуковиной, которая создает из лупов на магнитной пленке продолжительную задержку – он начал штамповать многослойные пироги из мелодичного шума, потусторонней полиритмической перкуссии и звуков других записей. Он стал мастером звуковых аномалий, в чем особенная заслуга его четырехдорожечного микшера. Как объясняет Брайан Фоксворси, Перри брал четыре готовых трека и сливал их в один на другой машине, освобождая три трека для эффектов. Изначальный сигнал постепено исчезал, что неизбежно при подобной технике копирования, и буквальное разложение источника звука добавляло музыке влажной органической глубины – классический пример связи трикстера с разрушением и хаосом. В одном из интервью журналу Grand Royal Фоксворси замечал, что «насыщенность, дисторшн и фидбэк становятся частью музыки, а не просто внешними примочками».

Black Ark стала инновационной Меккой ямайской музыки, воплощенным двигателем буйного внеземного воображения Перри. Стены ее были увешаны портретами Хайле Селассие, коллажами из журналов, львами и Звездами Давида. Посетители частенько заставали Перри самозабвенно высаживающим собственные пленки в саду. Боб Мак пишет, что «к середине 70‑х Black Ark стала культурным и духовным центром неформального Кингстона и колыбелью самых сильных, пропитанных черной гордостью, регги – гимнов которые писались либо рукой самого Перри либо при его поддержке (он к тому времени стал активно снабжать все свои треки кучей отсылок к христианским, африканским, артуровским и ямайским фолк-элементам, составляющим его нынешнюю космологию). Вскоре после того, как Хайле Селассие умер в 1975 году, Перри и Марли помогли подддержать веру миллионов в живого бога, создав бессмертную Jah Lives. Даже название студии было архетипичным, резонируя с остальными пророчествами: Ковчегом Завета, Ковчегом Ноя, шипинговой компанией Гарви – всеми благословенными судами, что доставят угнетенных африканцев в Новый Мир. Но та Черная Звезда, которой следует Перри, плывет в глубинах космоса. В интервью Дэвиду Тупу Перри объяснил значение Черного Ковчега совершенно неземным образом:

Это что-то вроде космического корабля, и ты слышишь космос в наших треках. Священная вибрация и ощущение божественного где-то совсем рядом. У современных студий много забот. Они думают, как замутить бизнес и получить больше денег. Я же вижу студию как ковчег.… Ты должен быть Ковчегом, чтобы спасти всех живых тварей, природу и музыку.

Уникальное видение Перри древнего мифа и современных технологий не только влияет на его тексты – в одной своих самых странных песен он предупреждает неких «мусорщиков», вампиров и «сынов Люцифера», что «Джа Джа приготовил для вас всех огромный капкан / чтобы поймать как бионических крыс» – но и на его техномагию. Пользуясь архаичным даже в его время оборудованием, Перри стал алхимиком от даба, сплетая магнитные пленки, провода и платы в единую сеть собственного магического видения. О своем отношении к технике он действительно рассуждает как алхимик:

Студия должна быть живым существом. Машина должна быть живой и разумной. Я вкладываю свой разум в машину, и он течет в ней, оживляя панели, контроллеры и кнопки. Сама панель имеет свой собственный мозг, и ты должен сделать ее живым человеком, но мозг при этом может взять то, что ты вложил в него, и зажить своей жизнью.

Импровизируя буквально на лету, Перри кружится как дервиш за своим микшером SoundCraft, роняя пепел от косяка прямо на катушки и не брезгуя прихлебывать спирт, которым протирает ленточные головки. Такое эксцентричное поведение особенно обострилось в конце 70‑х, когда Перри начал видеть НЛО, пинками выгонять любого, у кого замечал дреды, из студии, и покрывать стены Black Arc порнографическими пророчествами. Кончилось все тем, что в 1979, в особо буйном приступе Перри разнес в щепки и сжег всю студию, после чего загремел, по некоторым сообщениям, на пару месяцев в психушку.

Вопрос нормальности Перри открывает для нас тесную связь между трюками, безумием, искусством и пророческим воображением, но самое важное в личности Перри и его удивительном наследии то, что они подчеркивают часто игнорируемое напряжение в африканской культуре Нового Света: то, что это техно-визионерская традиция, обращенная одновременно к науке и африканским корням. Кто-то находит эту связь в экспериментальном космологическом джазе Sun Ra, еще одного пионера сочетания синтезаторов и африканских барабанов; в «электрической церковной музыке» Хендрикса с ее психоделическим фидбэком и студийными эффектами; в сочном космическом технофанке Parliament-Funkadelic Джорджа Клинтона, который, по словам Корнела Уэста, «африканизировал и технологизировал афро-американскую популярную музыку». Хип-хоп тоже начинался с появления вертушек и микширования (в Северном Бронксе эту тему продвигал ямайский диджей Kool Herc), создав на выходе то, что Триша Роуз в своей книге Black Noise описывает как «экспериментальное коллективное пространство, где современные технологии и сила предков слаженно работают в одном направлении». В основном светском хип-хопе есть поджанр рэперов, принадлежащих к Five Percent Nation, уличной ветви Нации Ислама, и по контрасту с приземленной тематикой гангста, команды типа Brand Nubian, Poor Righteous Teachers, Paris и Lakim Shabazz соединяют жесткие политические пророчества, праведное морализаторство и чокнутую нумерологию в сплав Черной Гордости и афроцентричной науки.

Гностическое напряжение афроцентричной научной фантастики идет из столкновения между современными технологиями и пророческим воображением, уходящего корнями в отчужденность черных в Новом Свете. По мнению Грега Тейта, который считает sci-fi продолжением философско-технологических поисков, начатых еще древнеегипетскими идеями о посмертии, «чернокожие живут той отчужденностью, которую писатели лишь выдумывают. Как доказывает протестная музыка самого Перри, профетическое искусство, вырастающее из этой идеи вечного изгнания, не может просто так уйти от текущих прагматических реалий. Но не может оно при этом избавиться и от воображаемого ковчега, плывущего по ту сторону внутренней двери – искусстве трикстера, чей путь пролегает по темным закоулкам этого мира, ведомый черной звездой, чья невидимость делает ее возможности поистине безграничными.

1997

Мягкая машина

Глянцевая масса бродит по пальцам десятилетней Магды Гросс. «На слизняка похоже», сообщает она, держа болтающуюся зеленую тину над мини-рекордером. «Просто так она не упадет». С мудростью пятиклашки она собирает всю слизистую кучку вместе и держит ее рядом с моим Sony. “Давай посмотрим, как она звучит», говорит она, погружая пальцы в синтетический жир. «Это же музыка!».

«Флллрпт!»

Звук исходит не из живота Магды, а от Gak, последнего поп-вируса, поразившего подрастающее население Штатов. Что такое Gak? С одной стороны, это вариант липкой вязкой массы для детской забавы вроде Флаббера или Slime из 70‑х, которые продавались упакованные в пластиковые коробочки. Первый Gak появился на телевидении – в дурацком Double Dare на Nickelodeon, если быть точным. Тут Gak вызвал целую бурю восторга у детей и подростков. Подобно Трибблам или Трансформерам, Gak одна из тех странных штуковин, которые сначала появились на ТВ, а уж потом проникли в трехмерную реальность.

Gak действительно популярен среди подростков так же, как популярен огнедышащий фиолетовый динозаврик Барни среди детей совсем мелких. В 1992, в год, когда он только появился, Gak продавался лучше любого другого продукта Mattel; к 1993 году компания продала уже 8 миллионов “упаковок» – воздухонепроницаемых пластиковых контейнеров Gak. Учителя по всей стране, встревоженные неожиданно живым выражением на лицах своих учеников, отбросили предубеждения против Gak, в то время как в других школах эту штуку просто запретили. «Это добрый знак», говорит Джон Хэнди, глава команды дизайнеров Mattel, которая выпустила эту игрушку. «Если они так озабочены тем, чтобы запретить или разрешить нашу штуку, значит мы явно наделали шума».

Но в отличие от прочих детских забав – движущихся игрушек, водяных пистолетов или разных шумелок – Gak из-за своей неопределенной формы не поддается классификации. Наблюдая за тем, как эта склизская масса перекатывается между пальцами, мы получим больше вопросов, чем ответов. Это игрушка? Какая-то смесь? Еда? Индустриальный продукт? Живое существо? Оно твердое или жидкое? Есть у него какие-то свойства? Если мы порвем его на две части, это будут две разные массы? Или все упаковки Gak образуют одну огромную монаду Gak?

Магду такие вопросы не интересуют. Как и большинство детей, она прагматик, и ее занимает больше сущность Gak, чем его атрибуты. «С ним очень забавно играть, можно бросать его или клеить на стену, чтобы он смешно стекал». Она еще замечает, что пахнет Gak как темперные краски, дрожит как Jell‑O и затвердевает до почти глиняной твердости, если надолго вынуть его из коробочки.

Тринадцатилетний брат Магды Томек как-то проводил свое собственное исследование. Задействовав приемлемые для своей возрастной группы способности, проще говоря, подпрыгнув, он прилепил Gak к ближайшей вертикальной поверхности. «Клеится он так себе. Минуты через две отклеивается и падает на пол. Еда из кафе прилипает куда лучше».

«Ага», кивает Магда. «Ты видел когда-нибудь взбитые яйца без пудры? Если в них налить воды, то на ощупь прямо как эта штуковина. Я серьезно». Она задумывается. «Хотя прилипает так же плохо».

Пока Магда лепит себе на лицо блинчик из Gak, Томек бросает игрушку об пол, проверяя ее прыгучесть. Потом он показывает, как можно разделив Gak на две части и сделать из него две половинки, похожие на куриное филе. Первый раз Томек получил Gak вместе с запечатанной упаковкой рисовых шариков, и он клянется, что Gak отчего-то растворился – загадочный процесс, который мальчик связывает с мелкими кристаллами, которые нашел внутри массы. «Их реально трудно найти. Я их вытащил потому, что подумал, что их там не должно быть. И после этого Gak стал уменьшаться, как бы сжиматься». Чтобы доказать свою гипотезу, он вытащил несколько кристаллов из Gak, сунул его в коробочку и стал наблюдать за результатом. «Он точно стал меньше», настаивал он. “Это обман».

Магда тоже подхватила исследовательский пыл и склонилась к кассетнику, чтобы задокументировать протокол. «Итак, я кладу внутрь Gak кубик льда. Мы начинаем оборачивать Gak вокруг кубика. Я держу его». Она выждала минуту и потом вынула кубик. «Он чуть подтаял». Она тронула поверхность пальцем. «Брр».

В Thousand Plateaus французские теоретики Делез и Гваттари обращают наше внимание на важность «детерриториаризованной материи». Этот тип материи «не стоит путать с формальной сущностностью или чувствительной, сформированной вещностью». Эта материя всегда деформирована, стремится к границам, меняя свое состояние с жидкого на твердое и обратно. Она распространяет себя через «машинный тип воспроизведения» в неустойчивом пространстве, где «материя всегда в движении, в потоке».

Короче, Делез и Гваттари предрекли появление Gak, потому что он тоже пластиковая машина, через которую материя исследует свою возможность текучести. Слегка напоминая игрушечную блевотину, Gak не беспокоится о сходстве с тиной, чье название он позаимствовал. Gak это метаматерия, онтологически сомнительное желе. Он одновременно и изначальный ил и апокалиптическая капля из sci-fi комиксов.

Дети тут же поняли эту двусмысленную сущность Gak, потому что он, как и мультики компании Warner полагает, что реальные физические законы, управляющие нашим миром, подвижны. Это и вызвало повальное экспериментирование с ним, сочетающее веселый грязевой пудинг и серьезное научное исследование. Одну из самых популярных фишек Gak – звук, который он издает, если погрузить в него палец – открыли именно дети, а не Mattel, и сейчас самый частый вопрос по горячей линии компании – как заставить Gak пердеть.

Gak вызывает нешуточный научный интерес у детей потому, что он выглядит так, словно его вынули из болота в Чернобыле или космического метеорита. И согласно статье в Scientific American ученые уже действительно начинают разрабатывать «разумные гели» – полимерные субстанции, которые сжимаются или расширяются в ответ на специфические изменения окружающей среды, с точностью машины превращая химическую энергию в механическую работу. Gak тоже плод научной мысли, но очень своебразной. В то время, как всякие странные вещи типа Jell‑O, Gummy Bears, жвачки и зефира разделяют эстетику Gak, да и первый Gak на Nickelodeon был, кажется, протухшим пудингом, это не еда, а лабораторная смесь, одна из немногих субстанций на Земле, изобретенных учеными, которыми двигала не чистая теоретическая или утилитарная цель, а простое и понятное желание позабавиться.

Не удивительно поэтому, что компания играет в Джеймса Бонда относительно химического состава Gak и все держит в строгой тайне. Но независимые исследования показали, что Gak состоит в основном из акрила (отчего он немного влажный внутри) и силикона (который отвечает за герметичность). Mattel никак это не комментирует, но соглашается, что Gak становится прохладным на ощупь – особенно, если его растянешь по всей комнате – благодаря испарению влаги. Хотя компания утверждает, что то, что они называют «теми маленькими странными кристалликами», было побочным продуктом производства основного материала Gak, вероятность, что он настолько подвижен благодаря резонирующим частотам этих кристаллов, нельзя совсем сбрасывать со счетов.

Самое удивительное в Gak то, что эта штука, как и мы, в основном состоит из воды – на 80 процентов, что и обьясняет тактильную близость между ним и нашим телом. «Это одна из вещей, благодаря которым Gak практически живой», говорит Джон Хэнди. Более того, благодаря этому мы можем почувствовать себя (хотя бы слегка) этой штукой. Это не значит, что мы тоже фиолетовые (или зеленые или оранжевые) или что мы пахнем краской, но, что наши тела в определенном смысле так же подвижны. Возможно именно это телесное сходство и объясняет почти уникальное явление среди игрушек: с ним совершенно одинаково играют и девочки и мальчики. Gak словно стирает гендерные коды. И еще кое-что интересное состоит в том, что будучи объектом чистых тактильных ощущений, Gak при этом напоминает новое тело, с которым знакомы йоги, танцоры, умные гедонисты и практики алхимических искусств.

Если Gak возвращает нам изначальные ощущения, то он таким же образом возвращает химию обратно в метафизический ил алхимии. Мы знаем, что вожделенной целью алхимиков было создать Философский Камень, превращающий низшую материю в золото. Но в более эзотерическом измерении Камень представлялся как ртутная, подвижная душа самой Земли, а также тонких, магически трансформированных тел алхимика. Он был изначальной метаматерией.

Мне, кажется, уместно будет назвать Gak Философским Камнем игрушечной индустрии, обращающим тину в золото. Но здесь есть и более глубокая связь. В своей пьесе Алхимик Бен Джонсон описывает Камень очень похожим образом:

Это камень и нет

Камень; дух, душа и тело

Если вы растворяете, он растворяется

Если сгущаете, оно сгущается

Если отпускаете лететь, оно летит.

1993

Пришелец наблюдает

Джо Фирмедж, уфонавт из Силиконовой Долины

Как-то ночью в октябре 1997 года Джо Фирмедж решил побродить в интернете. Как исполнительный директор главного старт-апа Силиконовой Долины, USWeb, он не располагал обилием свободного времени. Но он в свое время изучал физику в университете Юты и поэтому следил за последними новостями в сфере. Полистав какое-то время сайты, Джо наткнулся на отчет одного ученого из «Локхид-Мартин», в котором говорилось, что инерция, та ньютоновская сила, что заставляет плавать теннисные мячи, является электромагнитным побочным действием того, что называется нулевой энергией. Это предполагает, по мнению автора, новый способ движения в пространстве – а именно преодоления гравитации без ракет – и Фирмедж, который был без ума от всяких внеземных штучек, был заинтригован. Очень заинтригован.

Джо, которому тогда шел двадцать шестой год, не мог сосредоточиться на статье, когда его что-то отвлекало. В Силиконовой Долине он работал уже два года, и USWeb, которую он основал с партнером Тоби Кори, отнимала кучу времени. Если вкратце, она представляла собой агентство интернет-консалтинга, запустившее монстров типа Harley – Davidson и Levi Strauss в киберпространство, постепенно увеличивая доходность своих операций до нереальных сумм. Той ночью, измотанный подготовкой USWeb для эмиссии ее акций, Фирмедж скачал статью и отправился спать.

В 6 утра следующего дня его разбудил будильник. Вместо того, чтобы встать и отправиться в тренажерный зал, Фирмедж повернулся и нажал на отсрочку. Лежит он, значит, в полудреме и видит, как у его кровати появляется образ бородатого мужчины с темными волосами.

«Зачем ты позвал меня?», спросило существо несколько недовольным тоном.

«Я хочу отправиться в космос», ответил изумленный Фирмедж без запинки, словно во сне.

«А с чего ты взял, что достоин такой возможности?», продолжало настаивать существо

«Потому что я умру ради этого!»

После этого, рассказывает Фирмедж, существо из ниоткуда сотворило электрическую синюю сферу размером с дыню-канталупу – она вошла в тело Фирмеджа, управляя его мускулами и создавая невообразимые волны сверхоргазмического экстаза.

Как вы могли ожидать, новый день Фирмедж встретил в прекрасном настроении. Что оказалось весьма кстати, потому что кризис азиатской валюты начался как раз тогда, когда для эмиссии все было готово. Но аукцион прошел блестяще – USWeb подняла 50 миллионов – а у Джо из головы не выходила утренняя встреча. «Любой, кто знал меня до этого происшествия, сказал бы вам, что более скептически настроенного и логичного человека трудно встретить», сказал он. «Поэтому этот опыт стал для важным вдвойне, поскольку его нельзя объяснить».

Тем не менее, визионерский опыт Фирмеджа возник не на пустом месте. Он рос как мормон и последователь Бригама Янга и часто слышал истории о сверхчеловеческих сущностях, которые привели Джозефа Смита к открытию золотых таблиц, которые он перевел в Книгу Мормона. И хотя он бросил верить во все это лет в пятнадцать, Фирмедж перенес свою религиозную эмоциональность в увлекший его с не меньшей силой мир науки. Сначала он стал безумным фанатом Star Wars, но sci-fi дело не ограничилось. Сильнее всего его интерес к космосу подстегнул одноименный цикл Карла Сагана. «Это было прекрасно и это была наука, гораздо более реальная, чем религия».

Движимый этим космическим энтузиазмом, Фирмедж продолжил изучать нулевую энергию. Этот термин физики используют для описаия огромного хранилища квантовой энергии, которая наполняет мельчайшие и на первый взгляд пустые области космоса. Обладая огромной потенциальной энергией и квази-квантовой природой, она стала предметом одержимости исследователей свободной энергии, физиков от New Age и вольнодумцев – изобретателей. Как следует разобравшись в вопросе и связавшись с несколькими учеными в этой области, Фирмедж понял, что человеческая цивилизация стоит на краю радикального технологического прорыва, который позволит нам избавиться от ископаемого топлива и летать на Альфа Центавру как на прогулку.

Изучая нулевую энергию, Фирмедж в какой-то момент обязан был услышать сладкоголосую сирену внеземного разума. Увлекаясь в детстве книжками об НЛО, теперь он снова погрузился в зеркальную комнату феномена летающих тарелок в погоне за ускользающей истиной в лабиринте подделок, конспирологии, аномалий, науки и психики. Уже почерпнув из сетевых бесед с физиками немало данных о нулевой энергии, Фирмедж нашел там же много информации о контактах, в которых участвовали, как он утверждал, военные и научные авторитеты. Эти люди убеждали его, что НЛО абсолютно реальны, и что правительство скрывает правду о них после знаменитого инцидента в Розуэлле в 1947 году.

Подобно многим любителям, Фирмедж ждал, когда этот густой туман официальной лжи и очернительства наконец рассеется в свете правды о пришельцах. Несколько в мессианском ключе он начал думать, что именно ему – Джо Фирмеджу, башковитому исполнительному директору из Силиконовой Долины и редкой умнице – предназначено стать тем, кто скажет людям правду. Поэтому он решил написать книгу, собрав пятнадцать анонимных «экспертов», во всем с ним согласных, и в соавторстве издать свое откровение. С наивной смелостью (граничащей с глупостью) Фирмедж в прошлом ноябре вышел таки в публичное пространство, выпустив в электронном виде и за приличные деньги неподъемный 600-страничный том, претенциозно названный Правдой (The Truth). После чего его карьера в Долине стремительно пошла под откос.

Вообще, дерьмо попало в вентилятор еще до того, как Правда увидела свет. На следующий день после того, как Фирмедж поставил свое имя на демо-версии книги, в кабинете Марка Квамме, исполнительного директора CKS, омерзительного рекламного агенства из Долины, которое USWeb поглотило не ранее как той осенью, раздался звонок. «Слушай, готов спорить на что угодно, что ваш исполнительный скоро станет новым Хаббардом», сообщила трубка. Вскоре начали названивать встревоженные инвесторы. Фирмедж узнал потом, что звонки пошли еще до того, как выяснилось, что его книга посвящена НЛО – религиозные нотки в тизере книги уже напрягли бизнесменов.

В течение недели Фирмедж добровольно ушел в отставку со своего поста – хотя он признался, что если бы не ушел сам, его бы заставили уволиться. Он сохранил за собой титут главы отдела стратегического планирования, но когда Правда вышла, даже этот символический пост оказался занозой в заднице CKS. Уолл-Стрит дружно решило, что он рехнулся, и полетели заголовки: «От IPO к НЛО», «Секретные материалы экс-директора» или «Истина где-то рядом и Джо Фирмедж за нее поплатится». Репутацию сумасшедшего подтвердил текст, в котором Фирмедж утверждает, что большинство новейших технологий Силиконовой Долины создано на базе материалов летающей тарелки из Розуэлла – он сравнивал это со стаей обезьян, которая добралась до истребителя. Это стало последней каплей, и в январе его уволили окончательно. При всей своей репутации прибежища для чудаков всех мастей Долина в целом придерживалась золотой середины – куда в то время не входили письмена пришельцев, во всяком случае, если вы уже вышли из Голливуда.

Интернет парадоксальным образом одновременно помог Фирмеджу распространить его идеи и погубил его репутацию ученого. «Я могу вам гарантировать», сказал он во время беседы, «что мы бы с вами сейчас не разговаривали, если бы не интернет. Без него я бы не смог достичь критической массы моего знания». По самой своей природе сеть растворяет формальную границу между истиной и образом истины, центром и периферией, слухами и новостями. Сеть это машина, создающая заговоры, механизм, который поощряет спекуляции и сомнительные связи между огромным объемом информации, в итоге на пустом месте возводя вполне ощутимую концепцию. Попробуйте вбить «нулевая энергия» в поисковую строку вашего браузера, и вы утонете в море сумасшедших теорий, которые потребуют от среднего обывателя нескольких лет осмысления.

Для Фирмеджа сеть это еще и предвестник технологий, до которых, как он считает, нам рукой подать, и которые кардинально изменят экономику, культуру и само сознание. «Неслучайно, по-моему, что общество развивается в интернете быстрее, чем те вещи, о которых я говорю, мы сможем представить в реальности», говорит он. «Мне кажется, интернет и есть подлинный разум человечества, что бы вы под этим ни подразумевали».

У Фирмеджа все еще остался офис в USWeb, он находится в самом конце коридора; табличку на двери с трудом удалось отвоевать у руководства, и то на условиях аренды. Стол его завален пленками NASA, финансовыми гримуарами и копиями Journal of Religion and Psychical Research. На полу громоздятся коробки, придавая комнате ощущение дома, чьи жильцы собираются съезжать, но делают это очень неохотно.

Сам Джо худощав, привлекателен, у него внимательные голубые глаза и аккуратно подстриженная рыжеватая бородка, он весь кажется сжатым как пружина. Стоило ему заговорить и я сразу убедился, что он не похож на несущих бред «контактеров» или пожевывающую соломинку деревенщину, бормочущую о прикольных огоньках над кукурузным полем. Говорит он просто и понятно, тщательно подбирая слова, словно всю жизнь вел дискуссии с джентльменами. «Я утверждаю», словно срывается с его уст всякий раз перед тем, как отточенный ум начинает приводить логическое доказательство возможности внеземного контакта.

Впрочем, в этой теме он не одинок. Уфология пестрит поехавшими придурками и пробивными мошенниками, но в ней немало и таких, как Джо: искренних, рациональных мистиков, мечтающих поймать за хвост истину, вечно ускользающую из сетей причинности. Но уфология это только верхушка огромного айсберга внеземной темы. С восторженным бредом о космическом разуме, повторными показами X-Files и мультиками Люди в черном пришельцы заняли в современной поп-культуре прочное место, невиданное со времен фильмов категории B 50‑х и культов летающих тарелок в 70‑е. Контактеры несутся сейчас ноздря в ноздрю на психологической беговой дорожке с жертвами сатанинского насилия, соревнуясь, кто из них патологичнее; даже психиатр Джон Мэк из Медицинской Школы Гарварда принимает их заявления всерьез. Многие упрямые ученые, которые раньше поднимали на смех разговоры о пришельцах, теперь вполне допускают существование внеземного разума, а Беркли на днях обнародовало заявление о первенстве университета в программе Поиска Внеземного Разума (SETI). Недавнее исследование планетарной системы Ипсилон Андромеды, ближайшей к нам звезды, по составу близкой к Солнцу, только подтвердило предположение о существовании параллельных Земель.

Это очень привлекательная идея, особенно для людей в Силиконовой Долине. Центр программы SETI, посвященной поиску внеземных сигналов, находится именно здесь: десятки радио-передатчиков прочесывают небеса в поисках разумного сигнала, а финансирует все это один из основателей Intel Гордон Мур и Пол Аллен, мультимиллионер из Microsoft. Хотя Фирмедж пошел в своих странных поисках дальше остальных, его сложно назвать аномалией среди обилия технофутуристов, ботаников-вольнодумцев и преданных sci-fi – фэнов.

Еще труднее назвать его обычным чокнутым уфологом. В отличие от большинства из них, чье видение картины умещается в 72-дюймовую диагональ телевизора, Фирмедж мыслит масштабно. Если вам удастся пробраться через болота теологии, политики, физики и естественной истории (после чего он наконец переходит к Розуэллу) в его Правде, вы увидите, что для Фирмеджа проблема внеземного разума имеет смысл только в глобальной перспективе, на всеохватном фоне, который Джо называет моментом Кайроса. «Мы стоим сейчас на пороге величайшего открытия в человеческой истории», пишет он. «Пять тысяч лет назад большинство из нас жило в пещерах и землянках, сейчас наши корабли покидают Солнечную Систему. Мы видим бесспорную траекторию поступательного развития, но современная наука должна понять, как и поколения до нее, что в конце второго тысячелетия эта траектория должна смениться новой».

Собственная траектория Фирмеджа на всех парах устремлена в потенциальный вакуум пространства. Он верит, что совсем скоро мы узнаем, как выделить нулевую энергию из квантового вакуума; чашки этой энергии хватит, чтобы вскипятить все океаны на планете. Вы правильно поняли – в современной физике эта идея, мягко говоря, не особо популярна. Даже допуская возможность эксплуатации этой энергии – отчего брови у физиков обычно ползут вверх и упираются в крышу – вам еще надо построить саму штуковину, которая будет перерабатывать нулевую энергию. «Есть множество механизмов, которые физически вполне реальны, но практически почти невозможны», говорит Эндрю Яффе, ученый из Центра астрофизики частиц в Беркли.

Все это Джо Фирмеджа не пугает, потому что он один из тех людей, которые искренне считают, «что современная физика это дерьмо собачье». В Правде он пишет, что овладение нулевой энергией не за горами и что оно обеспечит нас свободным источником энергии и избавит от токсичной зависимости от ископаемого топлива. Также он считает, что с этой поистине волшебной энергией мы освободимся от технического притяжения. Джо придерживается мнения, что возможность создания устройств, способных преодолеть гравитацию, аннулирует самый убедительный научный аргумент против НЛО (отсутствие физических доказательств его, кажется, мало занимает). Более того, неминуемое открытие нулевой энергии объясняет, что делают все эти внеземные эльфы и для чего все эти контакты – они подают нам знаки грядущего прорыва. «Если ребенок начинает выбираться из кроватки, родители не останутся равнодушными». Это как в Star Trek: First Contact. Вы видите знак и понимаете, что ребенок выбрался из яслей». И готов лететь на Венеру.

Доверие вызывает еще и то, что Фирмедж никогда не говорил, что точно знает местонахождение, сущность и цели внеземного разума. Известно ему только то, что цели эти отчасти мирные. В то время как многие контактеры в один голос верещат про серых Менгеле с анальными зондами, Фирмедж возрождает оптимизм Братьев по Разуму 50‑х. Он верит, что пришельцы здесь, чтобы учить нас и помочь нам овладеть необходимыми для полноценного галактического гражданства психическими навыками.

Джо даже считает, что базовые мифы мировых религий были созданы этими учителями с тем, чтобы посеять в человеческую культуру семена этики, необходимой, чтобы закончить космическую школу. В доказательство Джо предлагает перечитать Новый Завет, заменяя слово небеса космосом, а ангелов учителями. «В итоге эта книга потеряет для вас всякую мистическую ценность, но станет очень значимой антропологически. Из нее вы начнете понимать, как взять шимпанзе, сунуть его в ракету и отправить на орбиту».

Помещая духовность в космический контекст, Фирмедж надеется сохранить этическое и мистическое ядро религии в мире, где правит закон джунглей. Он хочет заполнить тот извечный разрыв между наукой и религией, который мы можем преодолеть, если предотвратим экологическую катастрофу, давно нависшую над нами. Действительно, самые вдохновенные и убедительные строки в Правде изобилуют страстью Фирмеджа к физическому миру и его обоснованным пессимизмом касаемо настоящего положения вещей. По его словам, «Y2K (проблема 2000 года -прим.перев.) покажется комариным укусом по сравнению с тем вредом, что мы нанесли биосфере».

В конечном счете Фирмедж верит не в то, что пришельцы придут и всех нас спасут, но что холодная, отрезвляющая правда об их существовании вызовет серьезные изменения в человеческой культуре. «То, что космос станет понятен и близок, что вся человеческая история с ее войнами, искусством и наукой имеет смысл и смысл этот состоит в космическом рождении человечества, оставит на сознании неизгладимый след». Поэтому гипотеза Фирмеджа о нулевой энергии это вид технологического апокалипсиса, если мы вспомним, что апокалипсис означает не огонь и серные озера, а откровение. “Люди начнут понимать, что существует схема гораздо более великая, чем отдельная земная цивилизация, что все мы стали частью сценария Звездных Войн. После чего они станут вести себя в соответствии с этим новым знанием».

Если летающие тарелки конца 40‑х и 50‑х были отражением массового страха перед ядерной угрозой, то текущее положение связано с неопределенным, но посещающим многих чувством, что мы просто месим фарш из ближнего своего на маленькой одинокой планетке. В своей книге Passport to the Cosmos уже упоминавшийся психиатр Джон Мэк пишет, что одной из центральных тем встреч с пришельцами, которые он изучает, является убеждение, что Земля стоит на пороге колоссальных перемен. Мэк проанализировал отчеты более 200 контактеров, чей опыт был гораздо причудливее беседы в спальне Фирмеджа, и убедился, что мы не в силах объяснить этот феномен нашими категориями реальности. «Некий вид разума, с которым мы вступаем в контакт, действительно есть», говорит Мэк, «и это не просто игра воображения». Разум этот, судя по рассказам, сильно озабочен проблемой экологического кризиса, который, похоже, отзовется на биосистеме всей галактики, и пытается предупредить нас о нем как умеет: через сновидения, повторяющиеся мифологические паттерны и сверхъестественные аномалии. Внеземной разум выступает в данном случае как элементальный вестник, эльфы и гномы глобального гибнущего леса. И несмотря на то, что встречи с этими зверушками бывают подчас травматичны, Мэк настаивает, что они обладают важным трансформирующим качеством. «Такой опыт расшатывает ограниченную человеческую позицию, что позволяет нам связаться с реальностью большего масштаба. Он открывает поры контактеров божественному, дому, источнику, который мы однажды назвали Богом».

Фирмедж определенно настроил свои поры на самое тонкое восприятие и с легкостью сносит насмешки и колкости недоброжелателей, потому что искренне убежден, что у него лучшие места на глобальной эсхатологической арене. Но однажды правда должна восторжествовать и за пределами его веб-сайта, поэтому Фирмедж трудится без устали. Он усиленно ищет помещения для своей International Space Sciences Organization, которая финансирует исследовательскую работу и распространяет идеи Джо. Сейчас идет работа над полноцветной глянцевой версией Правды, которая, надеемся, ляжет под тысячи елок на Рождество. Кроме этого, Джо заканчивает съемку часового фильма по результатам встреч в двадцати городах, зрелищной «Истории мира по Джо», к работе над которой он привлек лучших (и самых дорогих) специалистов по компьютерной графике. В уфо-сообществе он стал кем-то вроде суперзвезды, мучеником за идею, который использовал свой авторитет, чтобы начать на шоу Арта Белла публичную атаку на Ричарда «Лицо на Марсе» Хогленда, одного из царственных шарлатанов уфологии.

При всем своем мессианском пыле Фирмедж слишком умен, чтобы игнорировать тот факт, что, возможно, он оседлал не ту лошадку. «Неважно, прав я окажусь или нет, в любом случае я считаю, что это послужит обществу на пользу. Если я ошибаюсь, ок, – во всяком случае я постарался сорвать завесу лжи». В конце концов, Правда не привела ни к каким официальным заявлениям, которых так ждал Фирмедж, и он признает, что если ничего не случится, он будет крайне разочарован. «Честно, я чувствую себя сейчас так, словно прыгнул со скалы и надесь, что надо мной раскроется парашют, когда я дерну за кольцо».

1999

Меланхолия машин

Boards of Canada

С тех пор, как Луиджи Руссоло обратил свое авангардное ухо к поездам, бомбам и автомобилям, провозглашая новейшее «искусство шума», машинная музыка была средоточием футурошока. Как утверждает британский критик Кодво Эсхун в книге Ярче, чем Солнце, современные сэмплеры, синтезаторы и драм-машины порождают «фантастику звуковой науки», пульсируя предвестием технологического цунами: быстрого и совершенно нечеловеческого.

В то же время через электронную музыку проходит глубинное ностальгическое напряжение и задумчивая тоска, связанная, часто неожиданным образом, с нашим детством и природой – иными словами, с тем, что мы потеряли. Электронная музыка облекает эти настроения в мелодии и короткие навязчивые фразы, плывущие над битом. Ино был тонким и тактичным мастером этих наивных мелодий, которые он частью позаимствовал у немецкого дуэта Cluster, в конце концов превратив в зыбкий прозрачный эмбиент. И хотя мы помним Kraftwerk как облаченных в белое Докторов прото-техно битов, в их записях тоже присутствовала немалая толика этой необъяснимой грусти; словно они, уносясь вдаль по автобану, наблюдали в зеркале заднего вида отблески гаснущего человеческого мира, и были бессильны сделать что-то еще, кроме как собрать пару прощальных андроидных песен.

Music Has The Right to Children, дебютный альбом шотландского электронного дуэта Boards of Canada – чудесный образчик электронной меланхолии, которая так нам всем нравится, доказывающий (если это еще не стало очевидным), что все эти ручки и гаджеты способны создавать сложные и противоречивые музыкальные оттенки. Несмотря на задумчивый Moog, напоминающий о классике Aphex Twin – Selected Ambient Works 85–92, пластинка гораздо большим обязана Autechre, которые помогли запустить андеграундный лейбл Skam – на нем вышел один из ранних винилов BoC. Как и Autechre, BoC придерживаются ставшей уже привычной стратегии, перемежая отдельные, наложенные на зацикленный ритм, фразы текстурами и битами. В треки “Telephasic Workshop” и “An Eagle in Your Mind” они вставили отрывки человеческой речи и детские голоса, создающие похожий на заикающиеся воспоминания ритм. Но чем альбом реально хорош, так это мелодиями: космическими флейтами, полярными жалобами и электронным волчьим воем. Все это сделано, чтобы пробудить в вас чувство утраты – они длятся ровно столько, чтобы захотелось поставить еще раз, и многие треки заканчиваются, что называется, на самом интересном месте – роскошными темами, которые раскроются «как-нибудь потом».

Открывается альбом одним из таких аналоговых плачей – достойным Space 1999 “Wildlife Analysis.” Название очень характерное, потому что назвались BoC в честь National Film Board of Canada, чьи грубые, зернистые документалки о природе и еще более шероховатые саундтреки вдохновляли Майкла Сэндисона и Маркуса Эойна, когда они были еще совсем маленькими. Впоследствии их много чего еще вдохновляло, но атмосфера тех документальных фильмов оказалась самой стойкой. С одной стороны, те телевизионные воспоминания, что дуэт черпал из 70‑х, позволили им предаться той же ностальгии, что лежит в основе снятых на Super 8 домашних пленок, которые они показывают во время редких живых выступлений. Это настроение можно уловить на фотографии с обложки дебютника: группа безликих детей и подростков, одетых в футболки в горизонтальную полоску и чудовищно расклешенные джинсы, позирует для снимка, уже поцарапанного и позеленевшего, как дальний угол бассейна.

BoC берут из 1970‑х нечто особенное, когда электронная музыка, которая начала появляться в популярных медиа – образовательных фильмах, передачах государственных служб, вместе с прог-роком и sci-fi – оказалась пропитанной пессимистическими настроениями поколения. 70‑е были эпохой, когда надежды космической эры столкнулись с экологическим кризисом, и если вы не знаете, о чем я, просто посмотрите After the Gold Rush или Silent Running. 70‑е были печальны настолько, насколько печально звучал популярный тогда вокодер. Природа стала объектом тоски и сожаления о пролитых постановочными индейцами слезах, а консервированные саундтреки к документалкам, которые смотрели маленькие Майк и Маркус, стали бессознательными звуковыми символами технологического отчуждения человечества от нашего единственного зеленого мира.

Я понятия не имею, какого они мнения об экополитике, но в отличие от большинства электронных музыкантов, BoC не урбанисты. Живут они в никому неизвестной коммуне в шотландской глуши, и из немногих интервью известно, что они предпочитают проводить свое время, прыгая под грибами в лунном свете. Я подозреваю, что именно чистое, первобытное воображение BoC придает их музыке визионерской отрешенности и объясняет, почему так много их треков отмечено своеобразной шершавой мелодикой, шумом и шипением. В нашем высокотехнологичном мире разложение сигнала и аналогового фузза стали явлением органическим, потому что разлагается только органика. Так машины вспоминают о своих корнях.

1999

Нереальное ТВ

Я сижу перед телевизором утром того памятного четверга. Рядом со мной плачет женщина, а на экране разворачивается старая история мести и страданий в духе фильмов 70‑х, но в жестком, современном ключе. Знакомые каждому кадры лайнера, вонзающегося в верхние этажи южной башни, которая позже, как раненый гигант, рухнет на колени, были страшными. Более того, они были невозможными и чаще всего в тот день звучало слово «нереальный» – удобное словечко, которым мы отмахиваемся от всего, хотя бы оно накатывало на нас с яростью цунами.

Медиа в то неспокойное утро были еще более нереальными – прямые включения с места событий стали самым тревожным, что я вообще видел по ящику. В одном из них блондинка-журналист стояла на заваленных мусором и обломками улицах южного Манхэттена, описывая жуткое и, для журналиста, дьявольски веселое утро. (Прошу прощения, что не могу вспомнить сейчас ни канал, ни имя этой женщины, но телевидение в тот день было реальным столпотворением, машиной, выбрасывающей на зрителя каждую минуту тонны образов, аффектов и информации). Женщина, с трудом сохраняя самообладание, сжимала в руке лист бумаги, который не отличался ничем от окружающего мусора. Закончив рассказ, она попросила оператора, если можно, показать листок поближе.

Розовая бумажка с виду напоминала счет, и края ее были обожжены как у старинной карты. Камера приблизилась, заняв почти весь экран, и женщина указала на адрес в верхнем левом углу – «Всемирный Торговый Центр». Но как только она произнесла эти слова, как безымянному электромагнитному джинну захотелось сыграть с ней злую шутку, поэтому то, что я увидел в следующий момент, было зацикленной пару-секундной петлей голоса и картинки: «…мирный Торговый Центр… мирный Торговый Центр…мирный Торговый Центр». Это повторялось снова и снова, она тыкала пальцем в адрес словно сломанный робот. На какой-то момент телевидение стало порталом в принудительно повторяющееся медиа-бессознательное. Наконец где-то незримый редактор переключил эту жуткую мантру на более содержательные кадры.

Этот эпизод наглядно показал, как близко подошла в тот день информация к своему пугающему потустороннему двойнику: шуму; он напомнил мне, что взрывы и катастрофы происходят не только в материально ощутимой вселенной авиалайнеров и биржевых брокеров; информационные бомбы разрывают ноосферу, уничтожая и разделяя наши мысли, даже если машины, соединяющие их – телефоны, веб-сервера, спутники – стонут под тяжестью нашего внезапного компульсивного желания смотреть, слушать, обсуждать увиденное. Беспомощный, но парадоксально успокаивающий медиа-шторм был, естественно, частью общего плана зрелища, превосходно срежисированного террористами, и при этом абсолютно неизбежного. С глазами, прикованными к экрану с символически пылающими руинами, мы получили то, что хотели – самое потрясающее шоу. Но на краткий миг молчания этого неумолчного рупора хаоса, зацикленная пленка вдруг сжала мое горло острым привкусом Реальности происходящего. Впрочем, сбой был абстрактным, невинным артефактом передачи данных и немедленно срикошетил как шрапнель от медийной ленты Мёбиуса. Эта травма мгновенно изменила все. И нас всех.

2001

Удаленный контроль

Пару месяцев назад, прилетев по заданию в Чикаго, я арендовал машину. Из-за того, что денег мне пожалели, я взял Шеви Импалу, недорогую, но приличную тачку с мягкими обводами и приборной панелью, сверкающей кучей лампочек не хуже твоего шаттла. Держа путь из аэропорта О’Хара в Doubletree Inn в Скоки, я включил радио, наткнувшись на прикольную местную волну KXRT, где крутили «прогрессив-рок» («замки и драконы прямо в твоем приемнике»). Come Sail Away от Styx тут же перенесла меня на брошенный командой в бушующем море корабль. Потом я настроился на христианское радио, где провел следующие двадцать минут, слушая самую потрясающую проповедь в своей жизни. Наполняя мою арендованную Импалу хриплой певучей глоссолалией, проповедник плавно переходил от радости к тоске и обратно. «О Господи, Господи, я не хочу умирать!». Действительно.

Следующим вечером я возвращался из Эванстона в мой отель. Почему-то я не мог выключить внутренний свет в машине, потому принялся обыскивать интерьер в поисках нужной кнопки. (Как и многие американцы, я недолюбливаю дизайнеров автомобильных интерфейсов – я не имею в виду начинку- за то, что они не заботятся об эргономике, прежде чем я сяду за руль). Наконец я заметил ряд кнопок на нижней панели зеркала заднего вида и принялся тыкать в них по очереди, пока не потушил наконец свет. Попутно я включил телефон (понятия не имея, что в машине он есть), и внутренности Шеви огласились до боли знакомым двухтоновым гудением. Не зная на этот раз, как выключить телефон, я просто сделал радио тише, решив, что раз никто не звонит, телефон вырубится сам, после того, как незримая девица прожурчит свое «Если вы хотите позвонить…».

Я чувствовал некоторое беспокойство. Хотя ехать оставалось недолго и я старался сберечь нервные клетки, не включая радио, через какое-то время я все равно прибавил громкость и услышал гудящий мужской голос, который оказался очередным проповедником, правда, более моралистичным, скучным, да к тому же белым. Раздосадованный собственной неспособностью побыть хоть пятнадцать минут в тишине, я сделал радио тише, все еще не зная, как его выключить совсем. Через минуту я, окончательно выйдя из себя, повернул ручку вверх и услышал следующее:

«Если вы немедленно не ответите, мы отправим по вашему месту нахождения полицейский патруль»

У меня по спине мурашки пошли. Не особенно логически осмысляя происходящее, я робко осведомился: «Вы со мной разговариваете?»

«Да»

Я вздрогнул. «А в чем, собственно, дело?»

«С вами говорит диспетчер компании OnStar. Вы активировали систему аварийной связи. В наши обязанности входит сообщить в экстренные службы, если мы не услышим ответа. У вас все в порядке?»

«Да», ответил я. «Эту машину я в аренду взял и понятия не имел, куда нажимаю. Вы меня изрядно напугали»

«Все в порядке. Если у вас возникнут вопросы, просто нажмите на синюю клавишу OnStar на вашем зеркале заднего вида. Доброй ночи».

До конца поездки я держался от радио подальше.

Не знаю, может быть вы более внимательны к автомобилям, чем я, и уже успели познакомиться с OnStar – бортовой системой безопасности, которой оснащаются автомобили концерна GM. В случае опасности она посылает в полицию мощный трехваттный сигнал, даже если антенна вырвана с корнем. Диспетчеры OnStar могут давать вам в режиме реального времени различные указания, сообщать о ближайших отелях и ресторанах или напрямую связываться с экстренными службами, если сработали подушки безопасности или вы, как я, нажали на маленькую кнопку с крестиком. В конце этого года они запустят OnStar Virtual Advisor с голосовой активацией, который будет снабжать вас свежей информацией о новостях спорта, акциях в магазинах и погоде, загружая все это из интернета – типа того, что и так делает радио.

Позже я узнал и про их технологию GPS, и миллион клиентов, и забавный маркетинг с Бэтмобилем (почему они добавили в свой FAQ следующий пассаж: В. «Почему я не могу купить Бэтмобиль?». О. «Образы Бэтмена и Бэтмобиля использованы исключительно в рекламных целях и недоступны через OnStar”). Хотя все это вполне понятно объяснило мое происшествие, я не мог избавиться от ощущения потустороннего вмешательства, когда на пару секунд оказался в мире Филипа Дика, где со мной заговорило мое радио. Более того, голос точно знал, где я нахожусь – Эванстон, Иллинойс, направлясь к востоку от Гольф к Бульвару Скоки. Реальность на мгновение вывернулась наизнанку, общее стало частным. Так чувствуют себя шизофреники, когда у них начинается эпизод.

Подозреваю, что у большинства из вас были подобные странные контакты с техникой, особенно за последние лет десять – моменты, когда наши медиа по неясной причине переносят нас в потусторонний мир на границе с нашей Реальностью. Обычно мы сметаем эти контакты – странные радиошумы, компьютерные проделки, синхронию с мобильником – под ковер и забываем. Но не думаю, что мы с такой же легкостью отбрасываем возникающие при этом ощущения, потому что им есть что поведать о нас самих. Постепенно колонизируя социальную реальность, медиа посягают на пространственно-временные границы нашего эго. И это всегда выглядит очень странно.

В основном мы быстро привыкаем к этим переменам в субъективности. Человеческий разум, естественно, приспосабливает себя к восприятию текущей реальности как нормальной и обыденной (и конечно, слегка неудовлетворительной). Сейчас нам трудно поверить, что наши прадедушки в ужасе взирали на драндулеты Форда как на порождения ада, или что бестелесные головы на экранах первых кинотеатров вызывали тошноту. Такое восприятие становится нормальным, хотя в глубинном смысле нормального в этом мало. Одна из причин, по которой этот потусторонний опыт так важен (и тогда и сейчас) состоит в том, что он обращается к противоположным ощущениям, которые вызывают у нас технологии – ощущениям, которые мы обычно хороним под повседневным круговоротом приобретений и трат. В этом смысле он похож на симптомы сна, с той лишь разницей, что происходит наяву. Еще более важно то, что эти ощущения обладают почти пророческой способностью раскрывать для нас новые и часто тревожные социальные реальности, возникающие под поверхностью обычных дел. В этом смысле «потусторонность» технологий – в литературном и паранормальном значении этого слова – врата к новым переменам в Реальности.

Что касается давно замеченного сходства между бизнесменом, орущим по мобильнику на конкурента, и чокнутым бродяжкой, который разговаривает с невидимым собеседником. Комики уже выжали из этой темы все, что можно, но о чем это на самом деле нам говорит? Беспроводная технология, лишив нас физической связи с человеком, стирает один из последних признаков материальности технологий коммуникации. Хотя нам «известно», что электромагнитные модуляции спектра не более материальны, чем курсирующие по проводам электроны, беспроводная связь все равно усиливает ощущение, что мы живем в мире незримого магического общения и вообще дело идет к телепатии. Проще говоря, чем больше исчезает физическая связь, тем больше мы слушаем и отвечаем голосам в голове.

Я не говорю, что орды вооруженных сотовыми телефонами дельцов доказывают, что все наше общество рехнулось. Неет, мир тоньше (и куда безумнее) этого. Технологии занимают зоны культурного восприятия, прежде оккупированные сумасшедшими, наркоманами и религиозными фанатиками. Всем известно, что шизофреники до смерти боятся порабощающих разум микроволновок или принимают послания по радио и телевизору. Немногим, однако, известно, как стара эта идея, и насколько фундаментальной она стала в социальной феноменологии электронных медиа. Вскоре после того, как был изобретен телефон, Томас Уотсон – один из партнеров Белла – встретил человека, который на полном серьезе сообщил ему, что два нью-йоркца подключили его мозг к телефонной плате и передают ему всякие дьявольские приказы.

В отличие от безумцев, пользователи мобильных телефонов разговаривают с другими людьми (во всяком случае, это подразумевается). Но даже в этих, существующих на законном основании сигналах, есть свои потусторонние нотки. Связь по медным линиям часто идет с помехами, она слаба и голос забивает шум; сигналы со спутника вообще часто проходят с задержкой. Сейчас, благодаря перекрестным звонкам, отраженным сигналам и кто знает, чему еще, миллионы людей слышат голоса своих коллег и друзей пропущенными через лавкрафтианские бездны звуковых помех. Мобильные телефоны стали выдавать эффекты, достойные даба или индустриальной музыки, превращая личное общение в психоделический трип. Я как-то слышал голос своей далекой подруги Кристи, помноженный на калейдоскоп синкопированных звуковых двойников, отчего создавалось впечатление, что со мной разговаривают тысячи Кристи одновременно. Это было самое странное, что я слышал. Конечно, пока со мной не заговорило радио.

Как и с многими другими технологиями, проникновение беспроводной связи в глобальное общество будет одновременно удобным, странным, банальным и глубоко тревожным явлением. Мы уже приняли эти маленькие социальные червоточины, которые сотовый телефон предоставляет владельцу посреди публичного пространства; феномен, который, если и дальше продолжит крениться в сторону индивидуализма, как минимум добавит еще один слой кирпичей в стены нашего социального взаимодействия. Однако рост беспроводного доступа к данным может привести и к совершенно иным последствиям, потому что в этом случае исчезнет ощущение, что мир вокруг нас может быть другим.

Поясню. Общества все больше стремятся определять реальность – или, говоря менее философски, «действие» – через интенсивность потока информации. В прежние времена распределение информации было неравномерным, потому что в городе возможностей было больше, чем, например, на кукурузном поле. Сегодня всеобщий беспроводной доступ в сеть делает наше частное «где-то» всеобщим «где угодно» – или даже «нигде».

Мы все знакомы с нелинейностью веба, освобождающим, но при этом нестабильным ощущением всеобщей взаимосвязанности. Невзирая на талантливые попытки создателей трехмерной графики, «расстояние» между точками в онлайне все равно абсолютно виртуально. Неважно, выходим ли мы в сеть с карманного компьютера, сотового телефона или прочих номадических штуковин, мы все равно превращаем наш мир в единое пространство деревьев, кафе и соборов. Когда сеть стала повсеместной, физический мир стал опустошаться точно так же, как сотовые телефоны опустошают социальное пространство, отводя каждому его отдельный мир. Это чем-то похоже на забитый туристами средневековый европейский город: экзотические пространства, которые должны вынести тебя за пределы твоего привычного кукурузного поля за окном (воспользуюсь снова этой метафорой), оборачиваются еще одной вариацией дома на этом глобальном потребительском рынке. Если путешествие предполагает открытия и странствия, в этом случае оно становится невозможным, так как у вас в телефоне есть и карта и справочник и гид.