Код Кочевника (перевод книги Эрика Дэвиса, первый сеанс)

От переводчика. История началась как в классическом анекдоте «Сидим мы однажды в баре», но что делать, если так все и случилось: действительно, сидим однажды в баре с одним хорошим человеком и неспешно потягивая пинту за пинтой килкенни, рассуждаем, как же много-то в мире ценных и важных книг и как мало из них переведено на великий и могучий и как же это должно быть обидно. Настолько обидно, что хоть самим возьми да организуй издательство со штатом переводчиков, а по соседству тантрический бар с Таро и вавилонскими блудницами. Бар, однако, не манифестировался в реальности, а переводы – вполне.

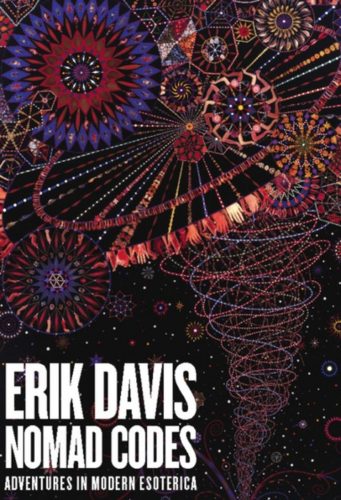

В мае этого года тот самый хороший человек предложил перевести свежевышедший сборник Nomad Codes небезызвестного в кошерных кругах Эрика Дэвиса, автора Техногнозиса. Сборник статей разных лет – от дремучих 90‑х до совсем недавних, по разным темам – от сдобренных кислотой техно-вечеринок на Гоа и магического реализма Лавкрафта до бирманских медиумов-трансвеститов и рассуждений на тему был ли Джерри «Grateful Dead» Гарсиа бодхисаттвой. Гонзо-журналистский дар Дэвиса тут расцвел в полную силу: он везде лезет, все пробует и обо всем благодарному читателю рассказывает. Так что советую хорошенько пристегнуться – трип обещает быть насыщенным.

Трип Эрика

Первое, что я помню об Эрике Дэвисе – хата в Бруклине, где мы играем с ним в го в темные времена начала 1990‑х: водоворот СПИДа, Нового Мирового Порядка и пропитанное тестостероном собственное сознание. Как противоядие от всего этого дерьма, на стерео крутится первая запись Sun City Records – Dinosaur Jr., и вокруг, куда ни глянь, стопки комиксов, sci–fi чтиво и прочая pop arcana, сияющая в полумраке как тотемный столб. Играли в го мы потому, что оба подсели на недавно переведенную библию Делеза и Гваттари Thousand Plateaus, подававшую го как ризомную, не-иерархическую игру. Все до ужаса было похоже на картинки из старого номера Doctor Strange – сидим вдвоем, скрестив ноги, за абстрактной игрой, взывая к силам, к каким сможем. Мы оба были увлечены материалистической магией как ключом, который сможет вскрыть и изменить вселенную вокруг нас, и одним из мест, где мы искали этот ключ, было писательство.

Эрик был одним из главных хроникеров творившегося в то время безумия, публикуясь в авангарде контркультуры пост-80‑х: The Village Voice, Details, Mondo 2000, Wired, The Wire, Salon. Gnosis, Yeti, 21C, Feed, Strange Attractor, Reality Sandwich, Arthur. Кое-что потом выродилось, сев на зарплату, в мэйнстрим, кое-что бесследно кануло в Лету. В любом случае, кроме сетевых Feed и Reality Sandwich, это были последние глотки воздуха умирающей вселенной Гутенберга, вселенной печатного слова, внешние пределы которой Эрик давно перешел без страховки и гарантий.

Больше всего он известен как человек, пишущий о гнозисе, предмете его первой книги Техногнозис: Миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Но что значит жить как гностик? Суть здесь вот в чем: ты в ловушке и тебе нужно выбраться! Многие из нас проживают всю жизнь в этом капкане с тысячью имен капитализма, постмодернизма или попросту Вавилона. Что происходит в этом случае с писательством и писателем? Грейл Маркус писал, что, если вы хотите понять Лестера Бэнгса, вам надо смириться с мыслью, что в Америке 1970‑х талантливый автор мог максимум обозревать музыкальные новинки. И только. Так вот, чтобы понять Эрика и его зачарованность эзотерикой и чудачествами всех мастей, надо принять, что одних музыкальных рецензий мало для адекватного описания современной эпохи.

Эрик был одним из самых ярых сторонников Филипа Дика и футуристических видений, и как и он, Эрик пошел своим путем, без академического бэкграунда через пустыню реального и тайные убежища в Неваде, Нью-Йорке, Сан-Франциско или Лондоне. Как и Дик, Эрик был урожденным калифорнийцем; отрывок из его письма Станиславу Лему проясняет кое-что в творческом методе, который оба исповедовали, и общности того окружения, где оба жили. До этого Лем превозносил Дика как единственного великого фантаста (помимо себя, разумеется!) но шестым чувством чуял, что зря, по его мнению, Дик посвящает себя безвкусной проходной мишуре. Ответ Дика гласил:

Видите ли, мистер Лем, в Калифорнии нет культуры, только мусор. И нам, тем, кто родился, вырос и начал писать здесь, сказать больше нечего; В дороге отличный пример этого. Я серьезно. У Западного Побережья нет ни традиций, ни достоинства, ни этики – именно тут выросло это чудовище Ричард Никсон. Как можно писать обо всем этом без грязи, мусора и мишуры, не уходя в отвратительные фантазии на тему «как все должно быть на самом деле»? Мы должны работать с мусором, противостоять ему, как вы точно подметили в своей статье. Отсюда и берутся такие книги, как Убик. Если б Господь явился здесь, то только в форме дезодоранта, который рекламируют по ящику.

Дик умер в 1982 и горы мусора продолжали громоздиться до небес. Слово «мусор» может звучать снисходительно – но вся штука в том, что в нашем обществе давно обесценилось все, что могло – его выпотрошили, выбросили и забыли. Возьмем, к примеру, второй текст Эрика – обзор Zoso, четвертой пластинки Led Zeppelin, который вышел в серии из 33 книг (Ок, я соврал, он тоже писал рецензии). Zoso это, в сущности, масскультурный артефакт, банальный до мурашек. Эрик сделал с ним то, до чего не дошли другие – вскрыл весь стоявший за лонгплеем эзотерический бэкграунд, указав путь к тем революционным энергиям, которые мирно покоятся в стандартном, казалось бы, предмете потребления на вашей музыкальной полке. Что прежде всего отличает подход Эрика от поп-культурных медитаций и натужных академических монументов, расцветших сомнительным цветом в середине 1980‑х – утверждение религиозных и духовных энергий как важных аспектов повседневности. Но духовность Эрика донельзя критична и одинаково скептична к постмодернистской иронии, догматическому материализму и фанатизму, даже если он при этом остается по-детски открыт миру.

Традиция, к которой он принадлежит, это традиция религиозного раскола, несогласия и противостояния – независимости и нон-конформизма, часто в корне гедонистичных. Это последнее эхо взрыва 1960‑х, отголоски откровения, которые в пору детства Эрика в Южной Калифорнии все еще были слышны. Тут мы должны вернуться назад, в ту старую удивительную Америку с DIY – трансценденталистами и Великими Пробужденными, упорно державшимися за задворки собственного сознания, к тем покоренным искателям, Проповедникам и еретикам Английской Революции, пересекшим Атлантику; альбигойцам, анабаптистам и прочим раскольникам, коими изобилует европейская история, вплоть до гностиков библейских времен с их желанием приравнять Христа к Эпикуру и Упанишадам; и еще дальше, к темным персонажам, копошащимся у порога того, что мы называем историей, не подчинившимся жрецам Ригведы или основателям Урука. И это только в Европе, маленьком паззле нашей общей истории. Груда незаконченных дел…почему они и сегодня возникают и тревожат нас.

Второй пункт гностической ситуации: вспышка просветления, которая позволяет сбежать. Но как? Интересы Эрика в данном случае – огромный каталог техник, с помощью которых современный человек нажимает на заветную кнопку «Выход». Йога, буддизм, даосизм, прочие азиатские традиции; герметизм, неопаганизм и весь спектр западных духовных техник; психоделики: классика (ЛСД и грибы) и новинки (ДМТ, МДМА); теория, в основном Делез и Гваттари, с экскурсами в сторону Жижека и Хаким Бея; поп‑и субкультурные артефакты, включая журналы, комиксы, фэндомы; фесты / вечеринки / паломничества – Rainbow Gathering, мощная полуподпольная рэйв-сцена Гоа, и конечно, легендарный Burning Man – Эрик самый известный его хроникер; персональный компьютер, интернет и все, что с ними связано, включая MUD (многопользовательская ролевая игра- прим.перев) и MOO (игрушка Master of Orion – прим.перев.); все самое интересное на музыкальной сцене за последние 20 лет, от легенд пост-панка Mekons и альтернативной сцены 90‑х, psy-trance и прочей электроники, до фриковой фолк-сцены и вечных трикстеров типа Sun City Girls.

Кто-нибудь реально сбежал из реальности благодаря этому, спросите вы? Это тайна – и ответ вы сможете найти только сами! Но что делает Эрика писателем с большой буквы, так это его способность прыгнуть в автобус и отправиться, куда глаза глядят без романтических и утопических иллюзий. В списке приоритетов Эрика проблема «неудачного просветления» стоит далеко не на первом месте, и он вполне готов смириться со всякими дурацкими шуточками, если результат выльется в очередное сборище – типа Burning Man. Отсюда и богатый набор словечек по случаю достижения истинного видения: «забавно», «заманчиво», «аппетитно» и прочее.

Творчество Эрика связано и с академической школой: он выпустился из Йеля в пору расцвета теории литературы, но, невзирая на это, больше разделяет мнение старого учителя тайцзи, к которому зашел как-то после семинара по Ницше и Гегелю: «Меня не впечатляют доктора наук. Те, кто противостоят пустоте – другое дело!», сказал ему мастер. Категория «впечатления» до сих пор для меня загадка – в конце концов, нет ничего более впечатляющего, чем боги в эмпиреях, где происходит все по-настоящему важное – но в словаре Эрика это значимое слово, означающее и его позицию и то, к чему его влечет. Он сам – впечатляющее событие и ищет в мире то же. Это значит превосходство практики над теорией, события над системой, действия над словом, с условием, конечно, что Эрик, как всякий хороший творец, еще и пишет обо всем этом!

Вернулся в Калифорнию он в 1995 году и сразу стал ее «культурным археологом», обнажая целые пласты сцены, персонажей эпохи альтернативного визуального и киноискусства в LA и Фриско, открыв миру Уолласа Бермана, Джордана Белсона и десятки других. Об этом он пишет в своей третьей книге The Visionary State: A Journey Through California’s Spiritual Landscape. Возможно, Эрик решил гностическую дилемму – а именно проблему, по словам Ганса Йонаса, «экзистенциальной бездомности» – вникая в призрачное основание того, что зовется домом (в его случае Калифорнии) и разнообразные попытки найти здесь сообщества по душе и достичь реализации.

Название этого предисловия взято из песни Sonic Youth, с их великого, пятого по счету альбома Daydream Nation, который вышел тогда, когда я впервые встретил Эрика. Этот альбом, который мы оба любили и любим до сих пор, прочно ассоциируется с ним. Чувство борьбы, пытающейся вырваться наружу перед лицом всеобщего вязкого транса, напоминает мне Эрика; колоссальные волны эйфорической ясности, которые снова и снова торжествуют над сном сознания.

Маркус Бун

Предисловие

Когда Yeti попросили меня составить этот сборник, внутри тут же вспыхнули, как огоньки, два прозрения. Первое – начав рыться в накопившемся за двадцать лет ворохе обзоров, эссе, статей, фантастики и биографий, я тут же понял, что перечитывать все это просто с ума сойду. Поэтому я отобрал самое актуальное, чей стиль хрустит, как новенькая купюра, вне зависимости от темы, а писал я тогда чаще всего о популярной музыке. Маркус Бун, взглянув на то, что я выбрал, прямо заявил, что этому хламу место на помойке. Это должен быть сборник таких эссе, которые достойны быть закатанными в пластик, а не проходняк. И он был прав.

Вернувшись к процессу отбора с этой мыслью в голове, я постиг вторую истину: в грудах моей писанины на самые разные темы неустанно прокладывает свой тернистый путь одна идея или, если хотите, некий островок, вырисовывающийся среди житейских бурь. Назовем это оккультурой или современной эзотерикой. Это туманная, нехоженая земля, расположенная где-то между антропологией и мистической прозой, зендо (зал для медитаций – прим.перев) и рок-клубом, между культурной критикой и экстраординарным опытом, одновременно психоделическая, йогическая и технологическая. Она ловко изворачивается, ее трудно ухватить и изучить, и мне кажется, что пытливому искателю стоит в этом случае отбросить все пределы и стать истинным странником.

Разумеется, и странники приходят откуда-то. Мое желание писать и взаимодействовать с духовной культурой, моей собственной и чужой, вспыхнуло в пору накуренной юности в Южной Калифорнии, оформившись в начале и середине девяностых, когда я жил сначала в Бруклине, а потом в Сан-Франциско и писал, как маньяк, обо всем подряд. То было время странных превращений и ярких встреч, когда в суматохе новых идей границы сталкивались и исчезали. Скрэтч и хип-хоп дали нам право миксовать между собой все – мемы и машины, высокое и низкое, сакральное и профанное. Распространение рэйв-культуры, экстази и электронной музыки помогло пустить корни психоделии, что прекрасно описал истинный грибной бард Теренс Маккена. Внутри духовной культуры 90‑х, эпохи New Age, параллельными потоками шли другие движения: подъем журнала Gnosis, вновь набирающий силу американский буддизм и ритуально-анархические фесты вроде Burning Man и другие прекрасные в своей дикости временные автономные зоны. Тогда же – и не случайно – начался расцвет полугаллюциногенного кибер-пространства, который привел к ошеломляющему взрыву споров, экспериментов и надежд, возлагаемых на виртуальную реальность, которые, хоть и были во многом наивны, расширили пространство Возможного. У меня до сих пор звенят в ушах слова, сказанные Брюсом Стерлингом еще в 1991: Следуй за своими тараканами.

Для меня тогда, молодого обдолбанного писаки, все вышесказанное значило, что я мог устроить свою жизнь, как хотел: платить за аренду биографиями Филипа Дика и анализом Делеза детских игрушек, или на деньги Conde Nast лететь в Индию и рассказывать о тамошних танцующих фриках. Когда в конце десятилетия пузырь интернет-мании разросся до совсем уж неприличных масштабов, я сел за Техногнозис, который (и я счастлив, что так вышло) поднял немало шума и до сих пор остается достаточно значимым и издаваемым. В новом тысячелетии моя карьера (точнее, крен) пошла по пути, непонятному мне самому – с одной стороны, она ушла в техническую журналистику, академическую критику, мемуары, блог и либретто для рок-оперы, а с другой, в глубокую пучину психогеографии моей родной Калифорнии.

Просматривая этот сборник, невольно вздрагиваешь, натыкаясь на фразы или аргументы, которые выглядят натужными и хилыми. Но я всеми силами сопротивлялся вскрыть ящик Пандоры, к чему привел бы внимательный обзор статей. Вместо этого я изменил кое-какие названия и поправил самые вопиющие ошибки. Все это шелуха прошлого и перспективы, рожденные удивительными странствиями, (которые правильнее назвать одержимостью), пережитые и выпущенные на свободу. Путь же продолжается.

Сан-Франциско

12 июня, 2010 год

Дурная голова

Признания торчка

Тинейджером я стал в 1980, в год, когда Рейгана избрали президентом, а к моменту, когда тварь совсем вползла в кабинет, я был окончательным и бесповоротным торчком. Я забивал skunk bud, мешал JD с колой, вдыхал Beauties, а на предыдущий Хэллоуин получил первую дозу кислоты и улетал под Ummagumma (альбом Pink Floyd – прим.перев.) среди расписанных пейсли простыней и подушек на чердаке, который мой друг Bry-Fry собрал в гараже своего отца. Колеблясь между мечтами книжного детства и пришпоренными гормонами подростковыми страхами, мой ум стал текучим как вода, просачиваясь по морщинам и трещинам внезапно раскрывшегося передо мной мира.

За последние пару лет мир этот стал ближе к истокам, и не думаю, что дело тут только в моей ностальгии. Рэйвы, воссоздающие неоязыческий хаос первого Вудстока, который я не застал, и космические станции, которых я и не хотел, были величайшим и самым близким примером стремления подростковой культуры настроиться на триповую частоту. Были и рэперы под травой с теориями заговора, творившие безумные биты и рифмы, кибер-лентяи с виртуальными мирами, прог-рокеры и качки, танцующие в пыли на Lollapalooza. Были тут не только подростки. Если вы не видите разницы между брокерскими конторами, уверенно работающими с виртуальными данными, и историей с легалайзом с обложки Economist, вы определенно мало дули, когда были в старших классах.

С наркотиками как с сексом: чтобы судить, надо попробовать. Для каждого из нас вещества могут стать друзьями, врагами, мимолетными знакомыми – но сначала с ними нужно столкнуться, по уши измазав в грязи личную историю. Хотя в моем случае момент был, скорее, импровизацией, место было выбрано самое подходящее: прибрежная Калифорния. Ребенком я рос в Del Mar – милом серферском городке к северу от Сан-Диего с многообещающей табличкой «Серфинг, США». Прямо перед тем, как я пошел в младшие классы, семья переехала вглубь страны, на Ранчо Санта Фе – богатое консервативное местечко с цитрусовыми рощами, мексиканскими рабочими- мигрантами и стариками в гольф-карах. В общем, унылое царство Рейгана, откуда я и Сензо Джо сбегали в чудесный мир травы. Мы курили в стольких лимонных рощах, что острый аромат лимонной корки до сих пор напоминает про дурь.

Трава увела меня в мир микровосприятия, пронзительных ветров и веселых искажений потока информации. Но кроме этого, трава дала мне еще кое-что посильнее желания выкинуть мозг на помойку: интерес к проскальзыванию меж ячеек реальности, основанный на представлении, что иное восприятие подстраивает реальность под тебя. Все отступало под этим напором – родители, учителя, призрак Бога – не только с угрюмыми «да, нет» и мрачной исступленностью метал-гитаристов, но и погружение в само сознание. Что это за великий мятеж, что осветит наш повседневный опыт?

Родителям было о чем беспокоиться. В тринадцать лет личность это заклинание, сотканное из пышущего гормонами тела, эго-защит, взгляда на мир, который еще не успел застыть, и предпубертатной мощи фантазии, волнами ходящей под черепной коробкой. Именно поэтому дети способны уходить в далекие миры с наушниками, ролевыми играми, постерами с поп-звездами и потрепанными копиями Некрономикона. Прыжок в психоделическое – и пусть никто не посмеет сказать, что хорошая трава не психоделик – и разрыв становится глубже. Трава позволяет вновь увидеть в облаках драконов.

Я знаю все это потому, что витал в клубах чудесного дыма в той спальне, где все было расписано удивительным: рогатыми богами, космическими кораблями, мандалами, пин-ап красотками из Penthouse, Иисусом и Джимми Пейджем. В том психическом карточном домике я поставил ум под паруса, научившись взмывать после одного кусочка царапанной смолы. Запах ежевики стоял кругом, поднимаясь с напичканного всякой дрянью импровизированного алтаря с водруженным над ним маленьким бетонным Буддой. Его мне подарил Сензо Джо на день рождения, стащив у кого-то с лужайки, и как-то, клянусь, он, медленно подняв тяжелые веки, долго смотрел на меня.

Зловещая мощь этого взгляда, подогретая травкой, может, и доказывает вред изменяющих сознание веществ. Но социуму трудно судить о проблемах подростков, не проецируя свои слабости и страхи на существ, живущих совсем в ином мире – который гораздо сложнее, чем банальная стадия между детством и тем неуловимым (и очень спорным) состоянием, которое зовется зрелостью. Гибкая субъективность, находчивость, отчаянная смелость, замкнутость и пылкость, отличающие подростков, дают им, кроме того, мощный инструмент для опытов с наркотиками, который недоступен большинству взрослых. Неслучайно, что многие пытаются пробовать наркотики именно в том возрасте, когда их сверстники в традиционном обществе проходят обряды инициации, часто включающие жуткую комбинацию крови, темноты, самодостаточности и тайны. Лучше или хуже, кислота, грибы и бонги сейчас выполняют эту роль, оставляя следы – шрамы и глубокие узоры перемен.

К сожалению, в этом переходе от невинности к эксперименту часто становятся поводырями потрепанные копии Кастанеды или старший брат. Тут на сцену выходит субкультура, предлагая коллективную идентичность, перед которой отступает ужас растворения. Школа, в которую я ходил – представьте себе Ridgemont High на открытом воздухе, вокруг полынь, скалы и чайки, ныряющие за кусочками твоего ланча – была мозаикой из накуренных одиночек, в совокупности составляющих разноцветные участки на коре головного мозга: скейтбордисты, металлисты, панки, готы, просто укурыши и серферы всех мастей – длинноволосые фаны Заппы, бритые ска-панки и типы с дредами, которых мы звали васпафарианами.

Слишком накуренные для серфинга, мы с друзьями нашли себе занятие получше. Наш кампус был за стеной, в зоне для некурящих – Gel Circle ( от глагола to gel, синонимичного veg и mold – быть вялым). Я полагаю, нас считали не просто торчками, а серьезными нарколыгами, но сейчас я бы назвал нас головами. (Так как я появился на свет в тот же месяц, когда вышел “Сержант Пеппер», моя голова это не воспоминание, я прочел об этом). Для меня голова направляет свой радикализм скорее на сознание, чем на общество или защиту природы. Пользуясь в качестве средств восприятия прежде всего техниками, а не истинами, типичный голова не безвольный любитель маргариток и не агрессивный «ястреб», но нечто между, опутанное проводами от наушников, поглощающее sci-fi в мягких обложках, популярную физику, мануалки по йоге, поваренные книги анархиста, параллельно выкуривая тонны травы и ведя учетную запись в мэйнфрейме кампуса.

Эта богатая внутренняя жизнь, паразитирующая на культуре Южной Калифорнии, определила мое окружение в первые несколько лет учебы. Обсуждая странные научные теории, медитацию, читая Хантера Томпсона, Мебиуса и Автобиографию Йога, слушая Ино, Floyd, Заппу и да, Yes (они с Talking Heads стали единственной уступкой new wave), мы играли в хиппи и панков. На наших тусовках death-rock телочек и скинов было больше, чем серферов, как если бы крайности анахронизма стали нашей шок-тактикой.

Все было завязано на наркоте: Thai-stick, черный гашиш и Humboldt sens были так ароматны, что даже завернутые в пакеты для сендвичей и сунутые в карман засаленных синих джинсов, они пахли за километр. Не обходилось, конечно, и без классической промокашки, а позже благоприятный ветер перемен принес Orange Sunshine, фиолетовые микродозы кислоты в пилюлях, и Windowpane. Как компьютеры или политика, эти конфетки провоцировали специфические ритуалы: попрошайничество карманных денег в общак, поиск торговцев, домашние эксперименты, поиск тайников и нужного инвентаря. Мы были поглощены системой образования, чьей конечной целью было рисование кружков карандашами, а наркотики давали удобный обходной путь для независимого решения проблем: от того, чтобы постучать в 10 утра в дверь какой-нибудь домохозяйки и выпросить алюминиевой фольги, до того, как сделать трубку из яблока, как пользоваться весами, изучения фармакологии в библиотеке и выращивания травы в горшке.

Самое забавное было то, что трава научила нас маскироваться, теряться на фоне полыни, песчаника и сосен, которые полностью уничтожили родную флору Калифорнии. У нас было четыре любимых места: Марс, Красные Скалы, Хоббичья Нора и Грибное Дерево. Как флейта Пана, марихуана сама вела к местам, где можно сеять- незанятым участкам, руслам рек, каньонам, подземным ходам, пограничным зонам, где ландшафт становится воображаемой плотью, объединенной в триединстве субстанции, сосуда и пламени. В то время, как многие наркотики «натуральны» в своем происхождении, миры, которые они порождают, совершенно искусственны. Но космос, который открывает трава, абсолютно органичен, он как бы растет сам из себя. Это слышно в фуззованном эхо накуренного хип-хопа, как если бы кто-то провел скрипучим листом по пластинке. Возрождение травы как культурной иконы может стать не вопросом возвращения к природе, но восстановлением ее роли в городских условиях: как проскальзывать сквозь трещины асфальта, как пробивать себе дорогу в самых жестких обстоятельствах. Дело тут не в ложке, игле, бутылке и прочей городской теме. Дело в листе.

Одновременно мы и неплохо надирались, в основном на спор, а не ради сентиментального философствования после литра-другого. И трава, как таковая, нам по-своему заменяла пиво. Но Гран Гиньолем фантастического экстаза всегда были психоделики и ЛСД, который вытаскивал образы из комиксов, мешая их с карикатурами и архетипами. Подросткам под силу справиться со всем этим, в отличие от большинства взрослых, которые воспринимают мир таким, каков он есть. Поскольку большинство из нас жило с родителями, мы имели плацдарм для того, чтобы без опаски входить в онтологическое зазеркалье ЛСД с нужной гибкостью. Как упрямый поток, низвергающийся со скал, трип тоже имеет свои приливы и отливы, и его внутренний импульс легче постичь податливым подросткам, чем их будущим ломким я.

От Альперта и Лири мы знали о важности установки и обстановки; совет этот мы одновременно игнорили и соблюдали. Лето мы провели, глотая промокашки Squiggle, отмеривая их так, чтобы пик эффекта пришелся на закат. Мы возвращались к медным скалам Red Rocks под горбатые сосны и смотрели, как солнце тает в огромном восхитительном море. Небо поражало всеми цветами спектра, от алого шара заходящего солнца до фиолетовой мглы балдахина над ним. К востоку тьма отступала, и на вечернем небе начинали прорезываться мутные звезды.

В этот момент мы ныряли в отчаянный и бесцельный поиск нашего грааля (вечеринка, трава и свобода от родителей) в условиях банальной провинциальной культуры. Возможно, я стал апокалиптическим психонавтом в ночь, когда с трепетом до дрожи в коленках ждал похищения НЛО, или научился слушать космическое хихиканье в пузыре популярной культуры после безымянной промокашки, посетив мрачную комнату Тадди в прибрежном отеле. Пахло там, как в пещере, ковер был в липкой грязи, а Тадди, амбулаторный клиент психлечебницы и добродушный завсегдатай вечеринок, один из тех, кого мы звали aardvarks, был мертвецки пьян. Полупустой жбан Henry’s, Mickey’s или еще какого мерзкого пойла стоял на столике из огнеупорной пластмассы. Мы бормотали всякую чушь, пытаясь представить, где другие aardvarks бродили сегодня ночью. Словно око джинна, 13-дюймовый черно-белый телик пялился на нас из угла потолка. Там показывали Animal Crackers. Граучо спасал нашу бездарную сцену, подняв бровь и расщепив мир остротами трущобного сатори, как если бы кто-то выудил из мусорки вонючую копию Mad и сложил из нее изящного оригами-лебедя, который немедленно взлетел с невыразимым психоделическим припевом: «Привет, мне нужно идти».

Неважно, на самом деле, что сказал Граучо. Кислота не отвечает на вопросы, она строит машины, разворачивающие оболочку восприятия. Какие бы связи у меня не возникали, они все таяли как вилами по воде писаные. Все, что я на самом деле знаю – что эти несколько лет подарили мне веру в искупительный потенциал воображения, и каким бы плоским, скучным и бесполезным не казался мне мир сейчас, он все равно ценен.

В те давние времена наши пути с травой крепко сошлись. Некоторые говорят, что трава их расслабляет, но в моем мозгу она работала как скрипучая и булькающая, связующая все машина, тонущая в трясине. Тривиальные вещи, слова и взгляды, склеиваясь вместе, образовывали глубокую паутину неприятно сгущавшихся смыслов – однажды греческий салат в Нью Хейвене навел меня на размышления о западной истории, накатившие на мой слабый ум как приливная волна. Трава многих делает параноиками, отчасти потому, что она порождает связи, сильно попахивающие конспирологией, а не озаряя сознание пятью граммами Psilocube Cubensis. Воспринимается это ощущение всесвязности как холистическое освобождение или ужасная ловушка, зависит во многом от того, насколько вы привязаны к своей манере мышления.

Несмотря на все свои плюсы, наркотики рождают и много проблематичных привязанностей: к их отсутствию, к привычке, к деньгам, к дилеру и приходу. Мои подростковые страхи и память они оставили в покое, к другим они были менее милосердны. Мои школьные друзья, умные и тонкие, стали торчками, алкоголиками, безнадежными тупицами и более, чем раз – упокоились с миром. Сегодня я все еще продолжаю встречаться с бубнящим, змеящимся, научно-фантастическим ВсеСуществом, обитающим в гипер-измерениях психоделического пространства, попивая пиво. Я не отвергаю наркотики: отдалившись я все равно оставляю дверь приоткрытой для любых интригующих веществ, которые еще не попробовал

Однако я очень доволен тем фактом, что многие люди, знакомые со мной или моими книгами, считают меня конченым наркоманом. С тех пор, как я перестал регулярно употреблять наркотики, я решил, что не хочу делать, а хочу думать, подражая их гиперсвязности, магической причинности и семиотическому дрейфу, насколько возможно, силами собственного мозга. Французские пост-структуралисты (и заодно фаны Кастанеды) Делез и Гваттари, чьи работы создали имманентную схему психоделического познания, писали, что наркотики следует воспринимать на уровне, где «желание напрямую облачается в восприятие… и воспринимается неощущаемое» – и в самом деле освобождающая цель. Но сами Делез и Гваттари с наркотиками знакомы плохо. Цитировать их, пересказывающих Генри Миллера, все равно что опьянеть от стакана воды.

Другими словами, одна умеренность не поможет понять эту странную, головокружительную и насыщенную информацией эпоху Конца. Рассудительность не катит, когда корабль носит из стороны в сторону – вы одновременно сопротивляетесь и вас тошнит, или несетесь с дикой безмятежностью горного странника. Возможно, Уолтер Бенджамин был прав: цивилизация находится в вечном кризисе, и моя точка зрения только указывает тот неустранимый изъян, о котором я размышлял еще десятилетие назад. Но для тех из нас, кто травой отгонял ментальные сумерки, кто кое-как справлялся с симулякром сознания, кто обратил наши мысли в нужную сторону, все это спорный вопрос. Подобно той вспышке отчаяния, возникающей в момент, когда промокашка тает на языке, уже слишком поздно. Оно уже пришло.

1993, Orientalism

Странствующий суфий

Питер Ламборн Уилсон

Стартовав в конце 1960‑х, исследователь анархо-суфизма Питер Ламборн Уилсон в течение десяти лет странствовал от Северной Африки и Индии до Явы. Больше всего времени он провел в Иране, изучая гетеродоксальные закоулки ислама, который Запад видит фанатически монолитным, но, как показывают объемные труды Уилсона, тексты суфиев и встречи с колдунами, сатанистами и пропитанными гашишем дервишами, эта традиция обладает одним из самых богатых и живых мистических течений. Странствие Уилсона закончено, но он все равно остается культурным и интеллектуальным странником – настоящим вольнодумцем.

Касаясь в своих работах исторических и мистических измерений суфизма и исламских ересей, Уилсон также переводил персидскую поэзию, ангелические тексты, ранний американский духовный анархизм, научную фантастику и несколько написанных под псевдонимом манифестов. Каждый четверг на WBAI выходило его Moorish Orthodox Radio Crusade, он регулярно читал лекции в New York Open Center и прочих местных клубах, по темам от герметизма и антропологии дада до «лингвистического хаоса» у Чжуан-Цзы. Его публиковали везде, от научно – фантастических журналов и Studies in Mystical Literature до Semiotext, который он, как член группы Autonomedia, помогал выпускать. И при этом его до сих пор не пускают в библиотеку университета Нью-Йорка.

Как независимого интеллектуала, Уилсона особенно занимают скрытые течения религиозной истории – о которых ортодоксы предпочитают умалчивать, но которые подобно призракам преследуют всю историю религии. Уилсон пишет, что ереси часто возникают вдали от диктующего свою волю центра, и его собственные еретические исследования завели его глубоко в апокрифическую тайную историю, оккультную символику, магические тексты и популярное искусство. Эти исследования не только увели его в сторону экзотики, но и ввели в мир магического способа письма: гибридного, ясного и вместе с тем отрывочного. В The Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam он пишет:

В мире апокрифической мысли привычные образы и канонические тексты мутируют и меняются, дрейфуют, отражая субъективность анонимных визионеров, просеивающих отрывочные тексты, чтобы создавать такие же… Мир апокрифического это мир книг, ставших реальностью… Апокрифическое воображение обращает «Тибет» или «Египет» в амулет или мантру, открывающие путь в «иной мир», который есть реальность книг и сны книг.

Уилсон – идеальный проводник по этой terra incognita, но в отличие от многих маргинальных мыслителей, ревизионистов и духовных самоучек, он никогда не впадает в паранаучную логику или пустую мелочность. Для анархиста он удивительно уважает строгие и осторожные аргументы, питая при этом любовь к пыльным библиографиям и путаным диспутам классических ученых. При этом он терпеть не может академический мир и слава Богу, что тонкий ручеек денег от семьи делает его «независимо бедным». Эта маргинальность дает ему незначительный статус, поскольку, как он пишет «в Америке независимый ученый вообще ничего не значит». И это постыдно не только потому, что Уилсон один из немногих американцев, пишущих об исламской культуре для популярной публики, но и потому, что его лекции и статьи защищают единство воображения и интеллектуального опыта. Несмотря на обилие сносок, Уилсон менее заинтересован в историчности, а больше в том, что он называет «поэтическими фактами»: мятежными образами, пунктиром проходящими сквозь историю. И он более чем не против вдохнуть экзотический дым гашиша, чтобы соединить все вместе.

Sacred Drift продолжает идеи, поднятые в его раннем сборнике Scandal:Esseys in Islamic Heresy, который до сих пор во многом остается скандальной книгой. Наряду с яванским театром теней и ассасинами (еретическим орденом Хасана-и-Саббаха, чей девиз «Ничто не истинно, все дозволено» позаимствовал Берроуз), Scandal включает материал, сильный даже для современной пресыщенной аудитории. Кроме прославления мистических свойств гашиша (и рецепта бханга) эссе “Воображаемая Игра» предлагает сочувствующее описание «сакральной педофилии», практики любования красивыми мальчиками как вида воображаемой йоги.

Sacred Drift блуждает по равно маргинальным землям, от исламских сатанистов и игривых интерпретаций Руми, до глубокого обсуждения проблем сексуальности и власти в современном суфизме. Но сердце книги – начальное эссе, раскрывающее «номадософию» еретического ислама через ситуационизм, исламский нарратив странствия и увлекательные образы ковра-самолета и Хизра, Зеленого Человека. Дух всей этой дивной мозаики лучше всего сформулирован эпиграфом-строчкой Руми: «Странствие от собственного Я к Творцу – путешествие без конца».

«Я считаю себя романтиком», сказал мне Уилсон, закуривая Camel в своей захламленной квартире в Alphabet City. Я спросил его про знаменитую критику Саидом ориентализма. «Определенно, романтизм часть той проблемы, о которой он говорит, и ориентализм в целом уводит в фантазии. Но фантазию – мечты, причуды и магические образы, не стоит целиком отвергать. Свое собственное знакомство с исламом Уилсон объясняет тем, что все эти экзотические образы вскружили ему голову – и которые сами по себе есть наилучшее предвестие той духовной эротики, которую он нашел в суфийской поэзии, в которой обыденное я уничтожается через радикальное романтическое слияние с Иным, Возлюбленным.

Описывая свое антиколониалистическое увлечение Востоком, Уилсон предпочитает термин orientalismo – как эхо tropicalismo, который поехавшие бразильские интеллектуалы используют для описания безумного каннибализма культуры Первого Мира конца 1960‑х. Для него смысл здесь в том, чтобы не только ограничить номадическое воображение, но и отказаться «в изумлении взирать на культуры или пытаться подкопаться под них без уплаты кармических долгов». Со своими переводами суфийской поэзии, собранными в The Drunken Universe и других текстах, Уилсон размышляет о проблеме принятия, переводя персидских мыслителей.

Уилсон ведет свой романтический образ перекрестного опыления культур от синтетического взаимного браконьерства и еретических контркультур, засоряющих всю историю религий. Он пишет, что то, что называют «случайным ошибочным восприятием» одной культуры мобилизует «новые мятежные модели культурной мысли» в другой. Таким примером «ереси как культурного обмена» является Beat Zen, одно из первых вдохновений для маргиналов, вдохновивших контркультурную традицию, которой сам Уилсон так предан.

Первым вторжением дзен в Америку была японская и сомнительная с ортодоксальной точки зрения ветвь– я бы даже включил в эту категорию Д.Т.Судзуки. У вас есть множество американцев, которые «не понимают» и из этого неверной трактовки дзен они делают свои выводы. Что-то типа дзен есть и хватит. В терминах японской школы они ошибаются. Но в терминах духа они, похоже, правы.

Произошло то, что дзен называет «умом новичка». После веков застоя в дзен произошло нечто по-настоящему новое, и к сожалению, сам дзен не был к этому готов. “Ок, ты ищешь дзен? Вот настоящий дзен». И этот реальный дзен стал еще одной деспотией. Даже отдавая дань ортодоксии, они не должны выбрасывать тлеющие угольки истины. Ведь этот ум новичка сделал буддизм тем, чем он стал сейчас: крупнейшей восточной религией в Америке. Поэтому у вас есть шоу типа Kung Fu, в котором показывают много всякого восточного стаффа, воспитывая поколение людей, для которых это часть мировоззрения.

По мнению Уилсона, более существенный случай «ереси и культурного обмена» произошел в начале 1900‑х в работах Noble Drew Ali, афроамериканца, творчески смешавшего масонство, эзотерическое христианство и свое видение Египта, что имело разные следствия: от Элайи Мохаммеда до хип-хопа Five Percent Nation. Как говорит Уилсон: «Drew Ali был настоящим американским пророком – чернокожим с пером чероки, воткнутым в феску – идеальный образ того, чем была Америка и чего нет теперь». В Sacred Drift Уилсон рисует поэтический образ Али, отталкиваясь не только от исторических данных, но и от общения с очевидцами тех времен и брошюрок, купленных у продавцов благовоний на Таймс-сквер. «Это было подлинное открытие ислама в Америке. И только спустя долгое время белый средний класс заинтересовался суфизмом».

Одним из этого белого среднего класса был, как и следовало ожидать, сам Питер Ламборн Уилсон. Он открыл поразительное наследие Noble Drew Ali в 1964 году, встретившись с парнями, основавшими Moorish Orthodox Church, ответвление Moorish Science Temple Али. В 1968, реагируя на превращение политики в спектакль, Уилсон покидает Америку. Как и многие «безответственные хиппи», он едет в Индию, но в итоге он просрочил визу и его выдворяют. Без особой цели он идет в персидское консульство в Кетте, Белуджистан, где получает годичную визу в Иран. Тут Уилсон понимает не только то, что мистицизм не просто жив-здоров, но и что он может зарабатывать на жизнь в Тегеране, просто зная английский. «Это единственный талант, который у меня есть». Как культурный репортер одной из мелких англоязычных газет, он получает полную свободу исследовать нетрадиционный ислам, а также встречаться с западными маргиналами. Питер Брук дал ему работу, а однажды они едва не подрались с Штокхаузеном.

В 1974 несколько известных исследователей суфизма вроде Тошихико Изутсу, Анри Корбена и Сейида Хуссейна Насра после приема во дворце вернулись с деньгами супруги шаха, основав после этого Иранскую Академию Философии, в основном посвященную изучению суфизма. Уилсон продолжал переводить и писать здесь вплоть до революции.

Я уехал на конференцию в Италию с одной сумкой, якобы на одну ночь, и больше не вернулся. Это нельзя назвать моей формой борьбы, я просто отделил мой маленький мир от них. Сейчас по прошествии времени я понимаю, что шах был жестоким сукиным сыном и он полностью заслужил смерть. Но для его жены я делаю исключение, потому что это прекрасная женщина и я многим ей обязан, поэтому было бы грубо ее ругать.

«Я всем советую путешествовать», пишет Уилсон: «И делать это в суфийском духе. Персидская пословица гласит: «Бриллиант, который не вытащили из руды, не смогут отполировать». Способов путешествовать существует очень много. Туризм, бизнес – поездки, участие в научных экспедициях, посещение родственников на выходных. Военные действия тоже представляют собой специфический способ путешествовть. Все это в том числе разные психические состояния.

Но путешествие ради путешествия это нечто особенное. Свобода и возможность узнавать новое – единственные цели чистого странствия. Ты должен быть сильным, отполировать до блеска свою психику и сделать ее открытой. Если ты посмотришь на путешествие как не на то, что происходит с тобой, а на то, что ты делаешь, это потребует от тебя духовной воли, которую суфии называют химма. В этом странствии вглубь себя ты должен познать все свои тайные стороны. Можешь объяснить, если хочешь, все это с духовной точки зрения, но оно удивительно реально. Потому что вы на самом деле сидите в отеле, страдая от Мести Монтесумы (специфическое расстройство желудка, случающееся у белых в Мексике – прим.перев). Это не идея тебя или симулякр тебя. Это и в самом деле твое тело на границе – ну или по крайней мере в туалете.

Все это напоминает работы Хаким Бея, коллеги Уилсона, известного своей идеей «временных автономных зон». Эта концепция, удивительно жизнеспособная, распространилась через компьютерный андеграунд до журнала Time и хиппи на Rainbow Gathering. Бей превозносит вклад Уилсона в исламскую анархическую духовность и сам разбирается в теме – он был одно время придворным поэтом в маленьком султанате в Западном Пакистане, пока анархистские инциденты со взрывами не вынудили его улететь в Штаты, где его носило между отелем в Чайнатауне и Нью-Джерси. Бей сравнивает подход Уилсона к духовным странствиям с идеей ВАЗ.

Странствие состоит из убегания и приближения. Нестрашно бежать от того, что разрушает тебя, как например Империя Контроля. В странствии ты блуждающая зона. Ты носишь всю свою маленькую жизнь с собой в саквояже. Ты становишься вращающимся в космосе пузырем, и от тебя и твоей энергии зависит, подчинишься ли ты страданиям или станешь независимым.

Для Уилсона в путешествии есть несколько моментов.

Люди, которых я встречал в дороге, действительно кое-что понимали в этом, и могли запросто осесть в Джакарте на год и изучать батик. Они любили свое дело и в этом разница. Турист же не любит то, чем занимается.

Вторая штука состоит в том, чтобы избегать мест, лишившихся своей ауры, и которые механически воспроизводятся туриндустрией, American Express и щелчками камер. Все это, как вампир, высасывает и уничтожает инаковость Иного. Смысл в том, чтобы посещать неизвестные места, даже если там нет знаменитых храмов. Я советую ездить в загруженные порты и индустриальные города Третьего Мира потому, что там нет туристов, ведь смотреть там нечего. Зато здесь вы найдете ту традиционную жизнь, которая давно вымерла в той диснеевской версии Востока, которую вы покупаете в турагентстве.

Хотя этот упор на «аутентичность» может показаться наивной современным критикам, Уилсон не боится скепсиса постмодерна. «Бодрийяр умный малый, но путешественник из него хреновый. То, что он пишет об Америке, явно это доказывает. Он ожидает увидеть во всем иронию и видит только ее». Когда Уилсон говорит об аутентичности, он не имеет в виду чистый непосредственный опыт. «Я не заинтересован в полной чистоте. Все это Реально и повседневная жизнь это арена Реального». Уилсон говорит о Реальности не только так, как говорил бы о ней суфий, но также, как культурный интервент, остающийся в яростной и при этом романтической оппозиции к нигилистической метафизике спектакля.

Только сейчас мы достигли бездны посредничества и новых путей. Разумеется, они всегда были здесь и всегда состояли из множества архаических моделей. Во всем этом огромную роль играет странствие, противоположное туризму, пребывающем с ним в странном диалоге и временами им становящимся. Туризм это вид странствия, деконструирующий отличия. А тот вид путешествия, о котором я говорю, состоит именно в опыте отличия. Это нечто, что вы делаете с телом – и возможно, это единственная важная вещь, которую вы можете сделать с ним. В отличие от туризма, продолжающего идею колониального империализма, вид странствия, который я предлагаю, это продолжение еретических окраин. И при переходе этой границы турист превращается в странника. Он начинает замечать, что за тем картонным образом иного, за который они платят, скрывается реальность иного, в которую они влюбляются. Их влечет к ней почти в эротическом смысле, они покидают туровый автобус и выходят в мир.

1994

Перевод – Дмитрий Даммер.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: