Джеймс Грэм Баллард, «Искусство фантастики №85»

Джеймс Грэм Баллард, «Искусство фантастики №85»

Интервью Томаса Фрика

НОМЕР 94, ЗИМА 1984

Сын английского бизнесмена Джеймс Баллард родился и вырос в Шанхае. Последние двадцать с чем-то лет он более или менее анонимно жил в Шеппертоне, затрушенном, ничем не выделяющемся пригороде Лондона на пути к аэропорту «Хитроу».

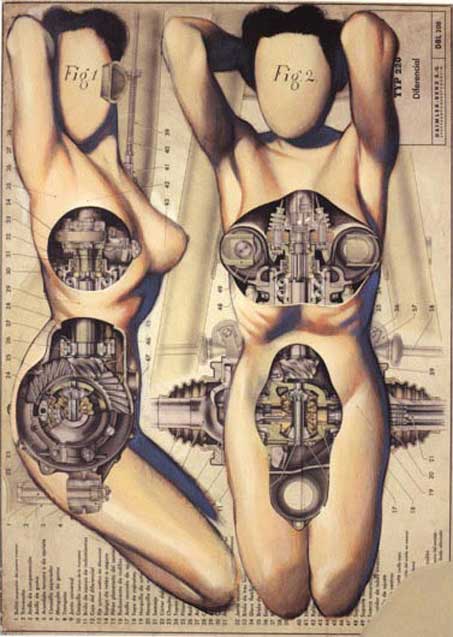

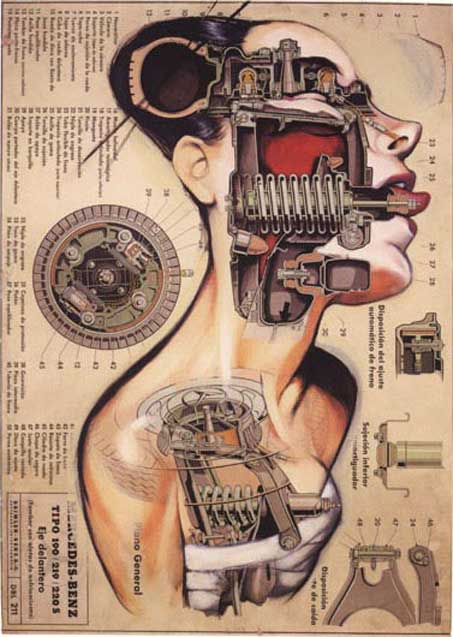

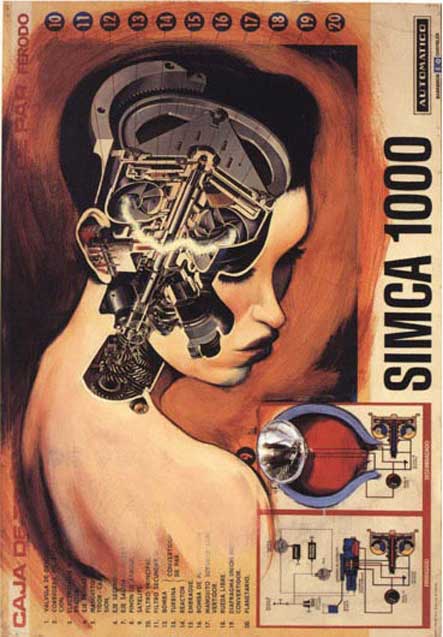

Проза Балларда столь часто разворачивается в пределах эротического, технического, постапокалиптического ландшафта, и столь часто касается будущих достижений постмодернового сознания, что тот факт, что этот человек сам оказался в пределах такого мира, довольно примечателен.

При первой встрече Баллард стоит, немного смущенный, в проеме двери строгого двухэтажного дома, похожего на все остальные в квартале; оно превращает его в типичного владельца пригородного поместья. На нем коричневый свитер поверх рубашки, оберегающий его от легкой прохлады летнего вечера.

Внутри две блестящие серебряные пальмы, приветливо склонившиеся друг к другу над шезлонгом с откидной спинкой, вносят единственную нотку фантазии в жилище, которое во всем остальном выглядит обыденно. Еще несколько лет назад Баллард, вдовец, растил здесь трех своих детей как отец-одиночка.

Мы присаживаемся в его кабинете, который раньше, видимо, был гостиной. Баллард работает за старым обеденным столом, придвинутым к стене, на котором стоит видавшая виды печатающая машинка, окруженная вполне аккуратными стопками писем, книг и бумаг. Кругом полнятся книжные полки, на которых книги на любые темы собраны в довольно причудливую коллекцию, включающую толстый иллюстрированный анатомический сборник под названием «Травмы при автокатастрофах», полный отчет комиссии Уоррена [прим.перев. – отчет «Комиссии Президента [Линдона Б. Джонсона] по расследованию убийства президента Кеннеди», названный в честь председателя Верховного суда США в 1953–1969 Эрла Уоррена], собрание работ Шекспира и множество книг о сюрреализме, дадаизме, футуризме и поп-арте.

Чрезвычайно яркий и разносторонний рассказчик, Баллард выражает свои идеи, предположения и опасения со значительной силой. Очевидно также его серьезное чувство юмора, а кроме того, часто возникает чувство, что он пребывает в состоянии постоянного изумления, или, по крайней мере, постоянно озадачен простым фактом существования.

Незадолго до того, как было взято это интервью, Баллард завершил первый черновик своего нового романа, «Империя Солнца», который был опубликован в октябре 1984 года и был великолепно принят по обе стороны Атлантики. «Впервые за пятнадцать лет я получил положительные отзывы критиков в Штатах», – утверждает Баллард, отмечая, что его книги до сих пор были приняты у нас безразлично.

Эта ситуация давно была загадкой для Балларда, который сознательно использует чисто американские образы во многих из своих работ. И вот, всего через несколько недель после выхода, «Империя Солнца» успела стать его наиболее коммерчески успешной работой. Этот роман в жанре «нон-фикшн» – серьезное отклонение от привычной темы для Балларда – описывает его собственные впечатления в подростковом возрасте, сперва в военном Шанхае в качестве сына британского торговца, а затем, после Перл-Харбора, в качестве беглеца-военнопленного в концентрационном центре Лунхуа для интернированных европейцев и американцев. «Полагаю, мне понадобилось немало времени, чтобы все это забыть, а после немало времени, чтобы вспомнить», заявил недавно Баллард в интервью, где его спросили, почему он только сейчас обратился к воссозданию тех событий.

После длившейся час или около того беседы был подан виски Teachers и содовая, а Баллард ненадолго остановился на достоинствах шеппертоновской воды (неподалеку расположены несколько низинных резервуаров).

Когда солнце садится в тенистом зеленом саду, на который открывается вид через большие окна, наступает момент пригородной тишины. «Не знаю, почему я оказался здесь, на самом деле… – отмечает Баллард. – На деле пригороды – это куда более зловещие места, чем полагают большинство горожан. Само их спокойствие заставляет мое воображение искать новые территории. То есть человек должен вставать утром с мыслью о доблестном поступке, просто чтобы убедиться, что он свободен. Многого не нужно; хватит и пнуть собаку».

ИНТЕРВЬЮЕР: Готовы ли вы рискнуть судьбой сороконожки, которая, когда ее попросили объяснить, как именно она ползает, предпочла застрелиться?

БАЛЛАРД: Я постараюсь внимательно рассмотреть свои руки в зеркале.

ИНТЕРВЬЮЕР: Так как же вы пишете, на самом деле?

БАЛЛАРД: На самом деле, нет никакого секрета. Просто выдергиваешь пробку из бутылки, ждешь три минуты, после чего две с лишним тысячи лет шотландского мастерства делают все остальное.

ИНТЕРВЬЮЕР: Начнем с одержимостей. Похоже, что вы одержимы воспроизведением ряда пермутаций определенного набора символов и тем. Такие темы, как замедление времени, автокатастрофы, птицы и полет, высохшие бассейны, аэропорты, заброшенные здания, Рональд Рейган…

БАЛЛАРД: Думаю, вы абсолютно правы. Я бы сказал, что я вполне сознательно опираюсь на собственные одержимости в ходе своей работы, и что я сознательно поддерживаю невротический образ мыслей. Парадоксальным образом это освобождает от предмета одержимости. Это как взять пепельницу и рассматривать ее так пристально, что становишься одержимым ее контурами, углами, текстурой и так далее, и забываешь, что это пепельница – стеклянная тарелка для сигаретных бычков.

ИНТЕРВЬЮЕР: То есть вы полагаетесь на магнетизм одержимости в качестве способа работы?

БАЛЛАРД: Да, чтобы всегда сохранялось общее единство этого предприятия. Целую Вселенную можно заключить в ореховой скорлупе. Конечно же, то, почему некоторые темы становятся предметом одержимости, является совсем другим вопросом. Почему я был одержим автокатастрофами? Это такая своеобразная идея.

ИНТЕРВЬЮЕР: Да, почему же?

БАЛЛАРД: Вероятно, все виды одержимости являются экстремальными метафорами, ожидающими рождения. Это целая частная мифология, в которую я полностью верю, которая является продуктом сотрудничества между сознательным разумом и одержимостями, которые, одна за другой, появляются как ступеньки.

ИНТЕРВЬЮЕР: В некоторых случаях ваши работы кажутся обладающими некоторыми пророческими качествами. Вы осознаете это, когда пишете?

БАЛЛАРД: Правда в том, что я очень слабо представляю, что буду писать в следующий раз, однако обладаю сильнейшим предчувствием того, что ожидает меня впереди, даже через десять лет. Я не пытаюсь сказать что-либо слишком фантастическое. Я думаю, люди – и в первую очередь одаренные богатым воображением писатели – которые сознательно исследуют собственные одержимости, делают это отчасти потому, что эти одержимости выступают перед ними как камни в реке, и их ноги сами стремятся к ним. В любой момент времени я осознаю, что мой разум и воображение направлены в определенном направлении, что вся эта система готовится к тому, чтобы накрениться в какую-то сторону, как огромный полуразвалившийся сарай.

ИНТЕРВЬЮЕР: Не стала ли с годами эта манипуляция вашими навязчивыми идеями ощущаться чем-то механическим?

БАЛЛАРД: Я эксплуатирую себя вполне расчетливо, однако следует помнить старый анекдот про лабораторную крысу, которая говорит: «Смотри как я выдрессировала того ученого – каждый раз, когда я нажимаю рычаг, он бежит давать мне еду».

ИНТЕРВЬЮЕР: Возможно, это симбиотические отношения.

БАЛЛАРД: Я принимаю за должное то, что для одаренного творческим воображением писателя использование своего воображения является базовым процессом примирения с реальностью, подобно тому как актерам требуется постоянно играть какую-нибудь роль, чтобы компенсировать некоторый недостаток восприятия самих себя. Много лет назад, сидя в кафе у здания American Express в Афинах, я видел как британский актер Майкл Редгрейв (отец Ванессы) пересекает улицу в обеденной толпе, покупает Time в журнальном киоске, перебрасывается парой шуток с хозяином, потом встает и уходит – и каждый момент этой сцены, каждое движение было явной игрой, вот так, сознательно усиленной и преувеличенной, хотя он наверняка полагал, что никто не знает, кто он и не подозревал, что за ним наблюдают. Думаю, то же работает и с писательством, только писатель сам себе назначает свои роли. Я чувствую, как назначаю некоторые виды одержимости и роли, как флажки по углам поля, где будет проходить следующий этап охоты. Я знаю, что когда я не пишу, например, в праздничный день, я начинаю чувствовать себя беспокойно и неудовлетворенно, как будто собрал людей, которым не позволяется мечтать.

ИНТЕРВЬЮЕР: Если не ошибаюсь, я однажды читал – возможно, в связи со сборником «Киноварные пески» – что вам нравится идея культурного декаданса.

БАЛЛАРД: Декаданса? Не помню, чтобы я когда-либо говорил, что мне нравится эта идея, за исключением таких штук, как высохшие плавательные бассейны и заброшенные отели, которые я не рассматриваю, на самом деле, как места «декаданса» – скорее как пустыню в том смысле, что я вижу в них точки «психического нуля», как клетки с указанием «иди вперед» в «Монополии».

ИНТЕРВЬЮЕР: Но ведь – высохшие бассейны, заброшенные отели – разве в этом нет психоаналитического толкования в его худшем виде?

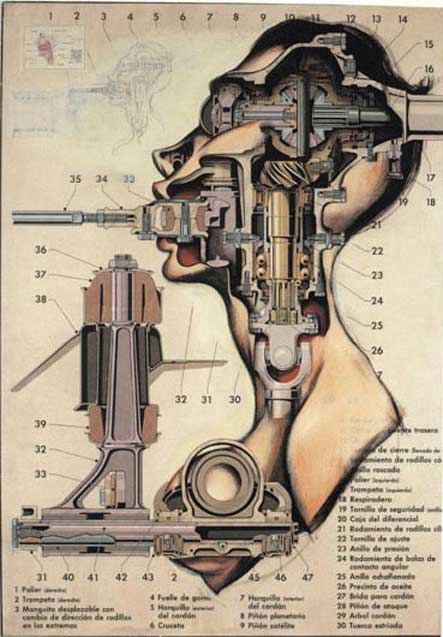

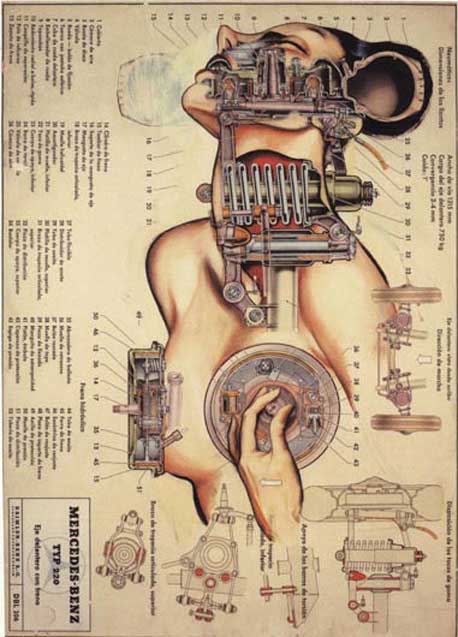

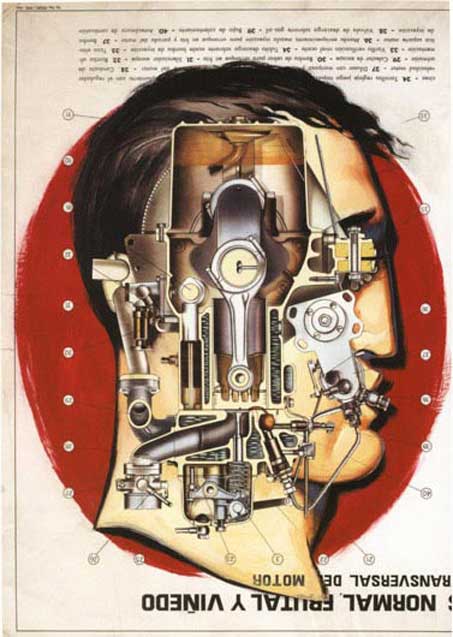

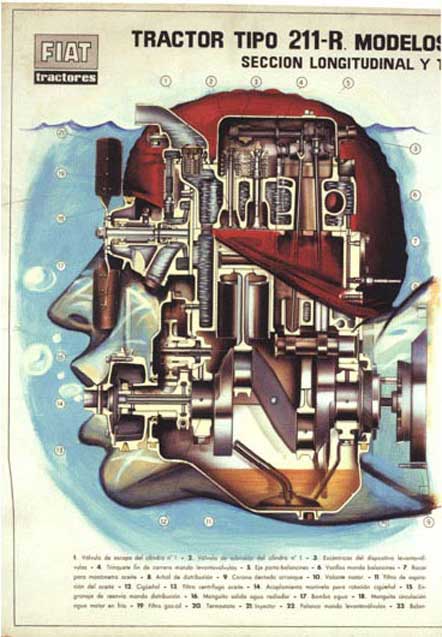

БАЛЛАРД: А, высохшие бассейны! Тут загадка, которую я не хочу раскрывать – она не интересна больше никому. Я чувствую себя счастливее всего, когда могу писать о высохших бассейнах и заброшенных отелях. Но я не знаю, декаданс ли это, или просто попытка обратить и развернуть общее место, вывернуть носок наизнанку. Мне всегда нравились подобные обращения, любые обращения. Я думаю, именно это пробудило во мне интерес к анатомии.

ИНТЕРВЬЮЕР: Современная идея декаданса – просто разновидность порочного удовольствия.

БАЛЛАРД: Удовольствие, связанное с чувством вины, также не следует списывать со счетов – какую-то одержимость, как тема черного в «Наоборот» Жорис-Карла Гюйсманса, до тех пор, пока это не собирается вместе и оправдывается одними лишь эстетическими или идейными соображениями, вне каких-либо моральных ограничений Значительная часть жизни все равно проходит именно в этой зоне.

ИНТЕРВЬЮЕР: Как многие писатели, вы сперва изучали медицину. Каким вы видели свое будущее в то время?

БАЛЛАРД: Медицинское образование, разумеется, должно было стать путем к карьере. Я хотел стать психиатром, это, конечно, подростковые амбиции, из-за которых психиатрами становятся многие. Образы докторов и психиатров в моих книгах являются своего рода моими альтер-эго, тем, чем я был бы, если бы не стал писателем – личная фантазия, которую я впускаю в свою прозу.

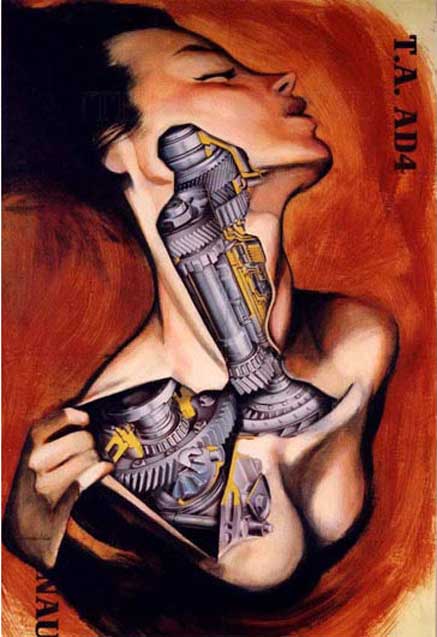

ИНТЕРВЬЮЕР: Ваши работы выглядят чрезвычайно подверженными влиянию визуальных искусств.

БАЛЛАРД: Да, иногда я полагаю, что все, что я пишу – не более чем попытка восполнить чувство нереализованности как художника.

ИНТЕРВЬЮЕР: Вы писали о Сальвадоре Дали и Максе Эрнсте, и видимо, именно сюрреализм прежде всего повлиял на ваше воображение.

БАЛЛАРД: Да, сюрреалисты чрезвычайно повлияли на меня, хотя, строго говоря, правильнее было бы сказать – помогли мне. Сюрреалисты демонстрируют, как мир может быть изменен посредством разума. Словами Одилона Редона, они отдают логику зримого к услугам незримого. Они, разумеется, оказали очень большое влияние на мою жизнь, гораздо большее, чем у любого известного мне писателя.

ИНТЕРВЬЮЕР: Как возник этот интерес? Вас ребенком таскали по музеям?

БАЛЛАРД: Мне всегда это было интересно, потому что в Шанхае, где я рос, нет никаких музеев.

ИНТЕРВЬЮЕР: Ну, тогда, может быть, весь Шанхай немного музей

БАЛЛАРД: Полагаю, что я вижу Шанхай и войну как часть огромного кошмарного полотна, которое проявляется самыми агрессивными и гротескными образами… тот переделанный мир, который можно увидеть в сюрреализме. Возможно, я всегда пытался вернуться к картинам Шанхая, к той своеобразной истине, которую уловил там. Думаю, это есть во всей моей прозе, я использовал техники сюрреализма для обновления настоящего и превращения его в нечто по крайней мере созвучное прошлому.

ИНТЕРВЬЮЕР: Возможно, мы могли бы поговорить о духовной механике письма. В настоящий момент вашей карьеры вы уже полностью должны были выработать довольно ясное ощущение, того, чем является процесс написания романа.

БАЛЛАРД: Писать роман, полагаю я – это один из современных обрядов перехода, который уводит нас от невинного мира довольства, опьянения и доброй шутки в состояние хронической раздражительности и беспрестанного изучения банковских счетов. К восемнадцатой книге чувствуешь себя замурованным в стену, местом гнездования чужих голубей. Я бы не рекомендовал никому.

ИНТЕРВЬЮЕР: Как книга приобретает свою форму для вас?

БАЛЛАРД: Это весьма обширная тема, в которой, если честно, я едва разбираюсь. Даже для документалиста, того, кто использует для работы со своей темой непосредственные предметы окружающего мира, достаточно трудно понять, как представляет себя определенная история. Однако в данном случае, в художественной литературе, особенно такой как моя, в значительной степени связанная с сюрреалистами, я едва понимаю, что происходит. Повторяющиеся идеи собирают себя воедино, одержимости самоотвердевают, появляется набор рабочих мифологий, как сказка о сундуке с золотом, придуманная на ходу, чтобы подбодрить команду пиратского судна. Полагаю, тут происходит процесс очень близкий сновидениям; набор сценариев, которые делают осмысленными внешне несхожие идеи. Подобно тому, как оптические центры мозга создают цельную искусственную трехмерную Вселенную, сквозь которую мы можем пробираться, так разум создает воображаемый мир, который удовлетворительно все объясняет, поскольку постоянно обновляется. И поток рассказов и историй продолжается…

ИНТЕРВЬЮЕР: То есть это более-менее постоянный процесс?

БАЛЛАРД: Да. Вероятно, это продолжается все время, пока пишешь одну книгу. Сейчас я заканчиваю вторую правку своей китайской книги, и хотя это радикальный отход от темы, то, как она сформировалась для меня и сам процесс написания ничем не отличались от того, что я писал раньше.

ИНТЕРВЬЮЕР: Интересно было бы узнать, как материал из «реального мира» включается в довольно закрытое пространство таких книг, как «Высотка», «Автокатастрофа», или «Бетонный остров»?

БАЛЛАРД: Ну, например, перед написанием «Автокатастрофы», в 1969 году, я сделал выставку разбитых автомобилей в «Лаборатории Новых Искусств» в Лондоне – три разбитых автомобиля в формальной обстановке галереи. Гвоздем экспозиции был разбитый «Понтиак» времен последней славы автомобилей с огромными хвостовыми плавниками. Вся эта выставка иллюстрировала сцену из моей предыдущей книги, «Выставка Жестокостей», [В Соединенных Штатах «Выставка жестокостей» была издана под названием «Любовь и напалм на экспорт из США» (издательство Grove Press)] где мой герой Трэвис создает столь же безрадостную выставку. Для меня это было проверкой моей собственной гипотезы о том, как много противоречий окружают автокатастрофы, двусмысленостей, которые стали сердцем этой книги.

Я нанял девушку, которая топлесс брала интервью для местного кабельного телевидения. Яростная, бурная реакция гостей во время вечеринки в честь открытия выставки была следствием преднамеренной перегрузки воображения, которую я устроил им для проверки моей собственной одержимости. Тот факт, что в течение месяца, пока длилась выставка, машинам был нанесен серьезный ущерб – люди обливали их краской, отрывали им зеркала – а на вечеринке в честь открытия ходившую топлесс девицу едва не изнасиловали на заднем сиденье «Понтиака» (сцена непосредственно из «Автокатастрофы»), убедил меня в том, что я должен написать «Автокатастрофу». Девица эта потом написала чертовски враждебный отзыв о выставке в андеграундной газете.

ИНТЕРВЬЮЕР: Несколько лет назад в интервью вы заявили, что сами считаете «Автокатастрофу» разлагающей книгой.

БАЛЛАРД: Я ее десять лет не перечитывал. Интервью, вероятно, было взято в 1973‑м или 74‑м году, когда «Автокатастрофа» и «Выставка Жестокостей» были еще на уме. Я с тех пор ушел на более спокойные луга. Интересно на секундочку заглянуть в машину времени. То были горячие деньки, это точно, когда 60‑е были ярким вчерашним днем, а не погребенной эпохой. Вот прошлым вечером я говорил своей подруге – какими пустыми по сравнению смотрятся нынешние заботы человека! «Автокатастрофа» как разлагающая книга? Я доверюсь на слово более молодому себе.

ИНТЕРВЬЮЕР: Можно ли такую литературу представить как некую «культурную акупунктуру»?

БАЛЛАРД: Я не знаю. Меня не волнует идея предохранительного клапана – якобы вид нескольких пожираемых львами христиан приведет нас в более счастливое состояние ума. Конечно же, я верю в то, что мы должны быть погружены в элемент разрушения. Лучше сделать это сознательно, а не оказаться внезапно брошенными в бассейн, будучи схвачены врасплох.

ИНТЕРВЬЮЕР: Особенно если он сухой. А у вас есть какие-нибудь другие примеры подобных исследований?

БАЛЛАРД: В общем, воображаемая гипотеза проверяется внутри четырех стен моего черепа, хотя я всегда рад видеть, что мои догадки подтвердились. Прежде чем начать писать «Высотку», я провел лето в пляжной высотке в Росас на Коста Брава, неподалеку от дома Дали в Порт Ллигат, и наблюдал, как один из французов, живших на нижнем этаже, был доведен до белого каления бычками, которые скидывали жильцы верхних этажей, и начал патрулировать пляж, фотографируя нарушителей камерой с трансфокатором. Фотографии он потом разместил на доске объявлений в фойе здания. Это очень забавная выставка, которую я воспринял в качестве еще одного зеленого сигнала светофора для моего воображения.

ИНТЕРВЬЮЕР: Прокладываете ли вы себе заранее путь с помощью каких-то набросков или заметок, прежде чем начнете писать?

БАЛЛАРД: Да, всегда. Когда я пишу рассказы, я сначала делаю краткий пересказ примерно на страницу и только когда чувствую, что история стала историей, художественным нарративом с правильной формой и центром тяжести, способным захватить воображение читателя, я начинаю ее писать. Даже в отрывках «Выставки жестокостей» есть крепкие истории за внешней неразберихой. И даже в «Почему я хочу трахнуть Рональда Рейгана» и других разделах в конце книги есть намек на историю. В случае с романами их краткое изложение куда длиннее. В случае с «Высоткой» оно состояло примерно из двадцати пяти тысяч слов, и было написано от лица социального работника, который рассказывает о странных событиях, имевших место в его жилом доме, расширенная история. Жаль, что я не сохранил его; я считаю, что оно было лучше, чем сам роман. В случае с «Фабрикой грез Unlimited» я провел целый год за написанием синопсиса длиной в семьдесят тысяч слов, длиннее получившегося романа. На самом деле я нарезал и сокращал синопсис, пока писал роман. Для меня синопсис не означает грубый набросок – это живой рассказал в совершенной форме с диалогами в виде косвенной речи и без отрывков с рефлексией и поучениями.

ИНТЕРВЬЮЕР: Работаете ли вы одновременно более чем над одним проектом?

БАЛЛАРД: Я никогда не работал одновременно над несколькими романами, однако часто я делаю перерыв и пишу какой-нибудь рассказ, если меня просят знакомые редакторы журналов. Но! Я пишу их только по вечерам или на выходных, поэтому художественная неразрывность и ответственность перед романом остаются ненарушенными.

ИНТЕРВЬЮЕР: Каковы ваши повседневные рабочие привычки

БАЛЛАРД: Каждый день, пять дней в неделю. Пишу от руки, это меньше утомляет по сравнению с печатной машинкой. Когда я пишу роман или рассказ, я ставлю перед собой цель делать около семисот слов в день, иногда немного больше. Первый набросок я пишу от руки, потом очень тщательно пересматриваю текст, переписывая его от руки, а потом печатаю на машинке окончательную рукопись. Раньше я сначала печатал, а потом делал правки от руки, но решил, что писать с современными ручками гораздо легче, чем с машинкой. Возможно, мне стоит попробовать перо, как в XVII веке. Я очень много переписываю, поэтому текстовый процессор для меня мечта. Мой сосед работает на «Би-Би-Си» видеоредактором и предложил мне одолжить свой компьютер, однако у меня глаза болят от мерцания экрана, а функции редактирования ужасно утомительны. Говорят, что уже можно заметить разницу между прозой, написанной в текстовом процессоре и напечатанной на машинке. Текстовый процессор обеспечивает текст, обладающий большой ясностью и четкостью на уровне предложений и абзацев, однако при этом общая структура, глава за главой, получается рыхлой и неаккуратной, потому что практически невозможно взять и быстренько проглядеть, скажем, двадцать страниц. Ну или так говорят.

ИНТЕРВЬЮЕР: Сколько часов в день вы проводите за столом?

БАЛЛАРД: Два часа поздним утром, два часа ранним вечером, а потом прогуливаюсь вдоль реки, чтобы обдумать следующий день. Потом, в шесть, скотч с содовой – и забвение.

ИНТЕРВЬЮЕР: Это, похоже, весьма эффективный график.

БАЛЛАРД: Ну, концентрация для меня никогда не представляла особой проблемы, а сейчас меня мало что отвлекает. Я думаю, что тот факт, что я, к отчаянию своих друзей, живу в захолустье в семнадцати милях от Лондона, в маленьком городке, где я почти никого не знаю, не вполне случайность. Тем не менее, еще пять лет назад у меня здесь подрастали трое детей, а немногим более десяти лет назад, когда я писал «Автокатастрофу», я еще возил их в школу, а потом забирал из школы, и был полностью поглощен суматохой семейной жизни отца-одиночки. Моя жена умерла от скоротечной пневмонии, когда мы были в Испании. Но даже в те дни я придерживался этих же часов, хотя тогда я прекращал пить примерно в то время, когда сейчас начинаю. В то время я написал «Хрустальный мир», и на протяжении пяти лет, пока писал «Выставку жестокостей», я начинал рабочий день, когда возвращался после того, как отвез детей в школу, в 9.30 утра, с большого стакана скотча. Он отделял меня от мира бытовых забот, как большая доза новокаина, введенная в реальность – как зубной врач успокаивает капризного пациента, чтобы приступить к исполнению своей затейливой работы.

ИНТЕРВЬЮЕР: А ваши дети? Стали ли они источниками чего-нибудь, что проникло в ваши книги?

БАЛЛАРД: Сейчас моим детям за двадцать, сын занимается компьютерами, одна дочь в исскустве, а другая на «Би-Би-Си». Они никак не появляются в моих работах, что странно, поскольку я был так близок с ними на протяжении многих лет, и они были для меня более важны, чем моя проза. Вероятно, источники моего воображения уходят, по крайней мере, в мир, который находится вне поры моего взросления.

ИНТЕРВЬЮЕР: Вы делаете заметки? Прежде, чем писать краткое содержание, делаете ли вы быстрые наброски, экспериментируете?

БАЛЛАРД: Да, когда я не работаю, я проговариваю идеи сам с собой с помощью машинки, то есть печатаю свои небольшие задумки, позволяю своим мыслям блуждать. Моя книга обычно начинается с большой охапки заметок, которые охватывают все, от основных тем до деталей обстановки, основных персонажей и так далее, и все это получается из моих ежедневных набросков, которые собираются за месяцы перед тем, как я начну писать. Я уже этим занят, и это может стать моим новым романом. У меня – чур-чур – никогда не было творческого застоя. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы расшевелить свое воображение. Скорее наоборот. Иногда приходится его приглушать.

ИНТЕРВЬЮЕР: Вы, похоже, постоянно работаете. Делаете ли вы отдых между книгами?

БАЛЛАРД: Я не рассматриваю это в таком ключе. Обычно, сейчас по крайней мере, когда я заканчиваю один роман, у меня уже есть идея для следующего – пусть даже не больше щепотки пыли – в течение шести месяцев или около того я буду готов начать над ним работать. Однако в течение этого срока работа постоянно собирает свой материал, и это, наверное, отражает основное усилие, которое делает мое воображение.

ИНТЕРВЬЮЕР: Если уж речь зашла о стимуляции воображения – дали ли популярные в 60‑х психоактивные наркотики вам какие-нибудь зацепки в литературе?

БАЛЛАРД: Полагаю, что я немного – или много – пьяница, однако никаких наркотиков я не принимал после чудовищного ЛСД-трипа в 1967‑м. Кошмарная ошибка. Она открыла окно в ад, чтобы закрыть которое потребовались годы, а я стал бояться даже аспирина. Визуально это было совсем как в моем романе 1965 года «Хрустальный мир», который, как полагают некоторые, был вдохновлен моим ЛСД-трипом. Это убедило меня в том, что достаточно сильное и навязчивое воображение способно достигнуть без какой-либо помощи наиболее глубоких пластов разума. (Полагаю, глубже ЛСД просто ничего нет.) Воображение является кратчайшим путем между любыми двумя вообразимыми точками, и оно ничуть не слабее чем любой физический способ реорганизации функций мозга.

ИНТЕРВЬЮЕР: Тогда в 60‑х вы и Мартин Бакс, будучи редакторами журнала Ambit провели наркосоревнование.

БАЛЛАРД: Доктор Бакс и я объявили конкурс в Ambit – на лучшую прозу или поэзию написанную под влиянием наркотиков, и получили массу интересного материала. В целом, каннабис оказался наилучшим стимулятором, хотя иногда хорошие отрывки получаются под ЛСД. Но на самом деле лучший текст прислала Энн Квин, которая находилась под воздействием противозачаточной таблетки.

ИНТЕРВЬЮЕР: Доктор Бакс тоже писатель, верно?

БАЛЛАРД: Мартин врач, ученый-педиатр, и консультант госпиталя в Лондоне, а его книга «Корабль-госпиталь» (опубликована в Штатах издательством New Directions) – это самый замечательный и оригинальный роман, который я читал с тех пор, как узнал о Уильяме Берроузе.

ИНТЕРВЬЮЕР: Берроуз написал эксцентричное хвалебное вступление к американскому изданию «Выставки жестокости». Вы с ним знакомы?

БАЛЛАРД: Берроуза, конечно, я обожаю сверх преклонения, начиная с «Обеда нагишом», и к «Билету», «Мягкой машине» и «Экспрессу Нова». Я меньше знаю его поздние книги. По-своему он гений. Печально, что его связь с наркотиками и гомосексуальностью превратила его в контркультурный идол – я полагаю, что по-настоящему близкими ему фигурами являются Джек Керуак, Аллен Гинзберг и битники. Тем не менее, я думаю, что он в значительный степени часть истеблишмента, как дьякон Свифт [прим.перев. – то есть Джонатан Свифт, автор «Путешествий Гулливера»], с безнадежной ненавистью к политическому и профессиональному истеблишменту, частью которого он является.

Я встречал Берроуза несколько раз за последние пятнадцать лет, и он всегда поражает меня тем, насколько он является выходцем из привилегированного сословия Среднего Запада, с унаследованным чувством превосходства по отношению к черным, полицейским, докторам и местечковым политикам, тем же чувством превосходства, которое Свифт испытывал по отношению их аналогов в свое время, теми же скатологическими одержимостями, лелеющим презрение к ценностям среднего класса, бережливости, трудолюбию, воспитанию детей и тому подобному, что является просто оправданием его мелкобуржуазой алчности и склонности к эксплуатации. Однако я восхищаюсь Берроузом больше, чем каким-либо живущим на свете автором, и большинством из тех, что мертвы. И тут ни при чем его гомосексуальный уклон, кстати. Я не член «гоминтерна», а пожизненный натурал, который предпочитает компанию женщин большинству мужчин. Те немногие гомосексуальные элементы, которые есть в «Автокатастрофе» и «Выставке жестокости», трахнуть Рейгана и тому подобное – включены туда не по связанным с сексуальностью причинам – на самом деле, как раз для того, чтобы показать мир вне сексуальности, или по крайней мере вне пределов ясного полового гендера.

ИНТЕРВЬЮЕР: Сколько обычно занимает у вас написание романа

БАЛЛАРД: Большинство заняли от года до восемнадцати месяцев. На «Автокатастрофу» потребовались два с половиной года, как и на «Фабрику грез Unlimited»; на первую из-за того, что это было постоянным моральным испытанием – у меня было трое маленьких детей, которые без конца переходили дорогу, и до сих пор это делают – а на вторую из-за того, что она иссушала мое воображение, была непрерывным компромиссом.

ИНТЕРВЬЮЕР: Названия ваших произведений приходят к вам естественным образом во время работы, или вам приходится охотиться на них?

БАЛЛАРД: Названия обычно сами напрашиваются, когда их не ищешь, хотя, оглядываясь назад, я полагаю, что была у меня одна или две ошибки. Например, «Фабрика грез Unlimited» звучит как название какого-нибудь бренда джинсов. Были также названия, которых требовали издатели, вопреки моему мнению; «Высотка» у меня изначально называлась «Вверх». Я часто пишу рассказы для заголовков, которые меня заинтриговали, хотя, уверен, я все равно их написал бы. Например, один заголовок, «Улыбка Венеры», заставил меня написать рассказ, однако при публикации редактор изменил этот заголовок на что-то другое. Поэтому я написал другую историю для этого заголовка.

ИНТЕРВЬЮЕР: Бывает ли так, что все в работе идет хорошо, а потом оказывается, что вы должны бросить что-то? И как вы относитесь к редактуре?

БАЛЛАРД: Я никогда не прерывал и не бросал ничего, возможно, потому, что все, что я писал, было хорошо подготовлено мной в уме. Я пишу полный черновик, прежде чем вернуться к началу, хотя, конечно же, я начинаю работать с довольно подробным синопсисом, поэтому уверен в общей структуре. После этого я избавляюсь от избыточных фраз, иногда убираю абзацы или страницы. Все книги я пишу последовательно, так, по ходу чтения, и никогда не по отрывкам. Думаю, использование синопсиса, в моем случае, отражает убежденность в важности истории, объективной природы изобретенного и описанного мной мира и полного отделения этого мира от моего собственного разума. Это старомодная точка зрения (или считается такой, хотя я бы поспорил) и она вполне очевидным образом отделяет меня от всей постмодернистской идеи рефлективной, самосознающей прозы, которая явно выражает нераздельность автора и текста. Ко всей этой постмодернистской идее я отношусь как к утомительному тупику, от которого любой писатель с сильным воображением, или любого рода моральными побуждениями в отношении предмета своего повествования, будет бежать с огромным облегчением.

Разумеется, я принимаю то, что писатель, использующий воображение, как художник-фигуративист [прим.перев. – то есть художник, пишущий реальные объекты], принимает за должное перспективу, иллюзионистское пространство, беспредельную глубину плоскости изображения, и что с более экстремальными видами воображения, например, с сюрреалистами (или со мной), используется двойная иллюзия – от зрителя требуется принять не только воображаемое пространство плоскости изображения или нарративного текста, но и странные события, которые происходят в рамках этого иллюзорного пространства.

Удивительное дело, однако все выглядит так, будто для человеческого разума нет никакой сложности в этом, и все выглядит даже так, будет так и задумано, по крайней мере, если взглянуть на сны, мифы и легенды. Идея, привнесенная критиками-деконструкционистами [прим.перев. – направление в литературной критике, основанное на работах Жака Деррида] – которые, как я слышал, страшно популярны в Штатах – состоит в том, что нет разницы между автобусным билетом, и, скажем, мистером Микавбером, что они оба в равной степени являются объектами воображения, по-моему, упускает тот факт, что мы не можем в принципе помыслить о мистере Микабвере, не совершая того старомодного скачка воображения, над устранением которого столько усердно работают деконструктивисты.

ИНТЕРВЬЮЕР: Кроме своей подростковой мечты стать психиатром, есть ли у вас другие любимые мечты о другой жизни, другой карьере.

БАЛЛАРД: На самом деле у меня не было каких-то своих собственных фантазий о другой жизни, даже праздных. Мне, в общем, нравиться идея окончить свои дни, упившись до смерти на склоне какой-нибудь горы в Мексике. Я ходил в ту же школу, что и Мальколм Лаури [прим.перев. – англо-канадский писатель, изданный в основном после скоропостижной смерти от неудачного сочетания алкоголя и снотворного; его роман «В тени вулкана» числится в списке лучших произведений англоязычной литературы и рассказывает об английском консуле-алкоголике в Мексике, пьющем в Куэрнаваке на склоне вулкана Попокатепетль в мексиканский День Мертвых], «Лейс» в Кембридже, и, что небезынтересно, в сентябре 1939 года, когда я ждал вместе со своими родителями корабля, который отвез бы нас через Тихий океан в Шанхай, я жил в съемной квартирке на том же берегу около Ванкувера и острова Виктория, где находился его домик – мы провели там пару месяцев, в то время как он был там. Его отец родом из тех же манчестерских хлопчатников, что и мой. Большие мифы строятся на маленьких опорах.

ИНТЕРВЬЮЕР: Было ли для вас важно классическое образование?

БАЛЛАРД: Да, латынь была очень важна. Я продолжал заниматься вспомогательной латынью, когда в течение года читал курс английского в Лондонском университете, закончив обучение медицине в Кембридже – один набор латинских слов за другим. В школе – «Лейсе» – мы даже пробовали разговаривать на латыни. Мы все были согласны с тем, что лучше заниматься устной латынью, чем устным французским, который мы ненавидели.

ИНТЕРВЬЮЕР: Вы работали на разных работах и поздно стали профессиональным писателем. Как вам удалось совершить этот переход?

БАЛЛАРД: Мой первый роман, «Ветер из ниоткуда», был халтурой, написанной за две недели, и позволил мне прорваться в профессиональную литературу. Я работал на полной ставке заместителем редактора научного журнала, пока мне не исполнилось 32 или 33, и чувствовал, что должен оставить журналистику, чтобы у меня было время для того, чтобы начать работу над более серьезным романом. К счастью, так и произошло.

ИНТЕРВЬЮЕР: Ваша работа была очень хорошо принята критиками, однако у вас были трудности с издателями в Соединенных Штатах – несмотря даже на то, что мы, похоже, живем в пору расцвета научной фантастики.

БАЛЛАРД: Мои собственные работы не имели ничего общего с «Звездными войнами» или «Звездным путем», и не много, на самом деле, общего с американской научной фантастикой, которая свернула на путь махровой эскапистской фантазии. Я не приношу «добрых вестей»… хотя, на самом деле, думаю, что приношу – как по мне, «Автокатастрофа» это роман с хэппи-эндом.

Но с тем, что мои произведения не печатают в Штатах, моему агенту или мне очень трудно что-то поделать.

Возможно, экономика издательского дела в США требует больших продаж книг в твердом переплете, чем те, на которые может претендовать моя причудливая проза. То же и с мягким переплетом. Я был опубликован и издаваем в Штатах в 60‑х. Я всегда старался быть настолько интернационалистом, насколько это возможно, отойти от парохиального взгляда на вещи, подведенного пятьдесят лет назад или около того в заголовке London Times: «Канал [Ла-Манш] окутан туманом – жители континента оказались в изоляции».

На самом деле почти все мои восемнадцать книг были опубликованы, переизданы и переведены в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии и Голландии, и эти страны все (кроме Японии) куда ближе к нам, чем Лос-Анджелес или Сан-Франциско к восточному побережью – что дает мне мое ощущение читательского внимания. Я думаю, что нет сомнений в том, что растет новая европейская чувствительность, в особенности среди студенческой молодежи, которая выросла в западно-европейской культуре автострад и высоток в последние пятнадцать лет. Они видят в моей прозе определенные политические вопросы, которые упускают американцы. Возможно, и вокруг Манхэттена тоже нанесло туману.

Я сожалею о том, что у меня не было большего успеха в Штатах, однако Атлантика сейчас куда шире, чем была двадцать лет назад. Мне иногда кажется, что сейчас, чтобы быть принятым в Штатах, надо написать роман о пышнохвостом млекопитающем, которое присоединяется к коммуне любителей живой природы и влюбляется в дерево. На самом деле вы, и один очень милый тинейджер в Нью-Йорке могут быть моими единственными читателями в Штатах, вот так обстоят дела. Может, вас познакомить?

ИНТЕРВЬЮЕР: Ваши книги закупают специализированные магазины, хотя они чертовски дороги. В последний раз, когда я купил одну из них, ее достали из-под прилавка.

БАЛЛАРД: Нераспроданные тиражи, из-под прилавка – следующим шагом вниз в этой спирали будет, полагаю, samizdat: несколько неряшливо отпечатанных на машинке пачек бумаги будут тайно передаваться от одного читателя к другому, преследуемые какой-нибудь полицией мысли из крупных нью-йоркских издательств. Шучу, разумеется… или нет?

ИНТЕРВЬЮЕР: Вы можете что-нибудь еще рассказать об этой новой европейской чувствительности?

БАЛЛАРД: Молодые люди в Западной Европе с 60‑х годов росли в примечательно однородной среде, как с точки зрения послевоенной архитектуры высоток, автострад и торговых центров, так и в отношении модной одежды и поп-музыки, отдыха на пляжах в Испании и Греции и в отношении к обществу в целом и своему месту в нем – месту Европы между двумя сверхдержавами (которых, и США, и СССР, терпят, однако не доверяют). Думаю, впервые в Западной Европе можно наблюдать поколение, которое оказалось в условиях разумных, справедливых и в целом гуманных обществ – социал-демократических государств всеобщего благосостояния к западу от Железного занавеса – и это поколение с огромной подозрительностью относится к ним, несмотря даже на то, что разделяет все ценности, за которые выступают эти общества.

Молодые люди принимают за должное то, что государство обеспечит их бесплатным высшим образованием, бесплатной медицинской помощью и процветающей потребительской экономикой, однако, тем не менее, как будто подозревают, что за всем этим кроется какой-то незримый заговор. Одним из наиболее экстремальных примеров можно считать группу Баадера-Майнхоф в Западной Германии, чьи террористические акты выглядят совершенно бессмысленными и иррациональными. Однако, разумеется, именно в этом и суть этих акций – в абсолютно нормальном обществе безумие является единственной свободой. Я думаю, что значительная часть моей прозы – «Выставка жестокостей», «Автокатастрофа», «Высотка», например – касается этих ощущений паранойи и отчаяния.

Кроме того, существуют все эти огромные институционализированные различия между социальными классами, между меритократическими элитами и теми, кто на пособии по безработице и никогда не станет работать снова, между теми, кто прокладывает себе путь в Кремниевую долину будущего и теми, кто остался позади в глухом тупике двадцатого столетия. Многие молодые люди, посещающие меня, чтобы поговорить о «Выставке жестокостей» считают ее политической работой. Для них ландшафт ненасытных медиа, который я описываю, отражает машину политической эксплуатации.

ИНТЕРВЬЮЕР: Я слышал, что в свое время вы занимались текстовыми коллажами. Вас, как нереализованного художника, когда-нибудь влекла мысль о более визуальной работе, в кино или на телевидении, например?

БАЛЛАРД: На самом деле я кое-что сделал в кино и телевидении, однако ничего, что я рекомендовал бы вам посмотреть.

ИНТЕРВЬЮЕР: А как насчет алеаторных [случайных] методов, а ля Берроуз? В журнале Ambit вы были нарисованы перед своим столом, а на нем я заметил ножницы.

БАЛЛАРД: Художник попросил эти ножницы, чтобы разрезать свою бумагу. Потом он положил эти ножницы на стол и включил их в рисунок. В целом – нет. Мне приходится в слишком значительной степени перерабатывать свой материал, чтобы в нем сохранились нетронутые отрывки. Тем не менее, как в картинах Дали, здесь куда больше элементов коллажа, чем видится на первый взгляд. Значительный объем документального материала прокладывает свой путь в мою прозу.

ИНТЕРВЬЮЕР: Можете привести примеры?

БАЛЛАРД: Ну, разумеется «Выставка жестокости», где я использую стиль псевдонаучного репортажа, близко построенный на схожих научных отчетах. И есть еще отрывок «Театр военных действий» в «Мифах ближайшего будущего», где весь текст диалога, за исключением слов комментатора, взят из новостей про Вьетнам. Есть сцена в «Бетонном острове», где Джейн Шепперд бранит Мейтленда. Это из сделанной мной тайно аудиозаписи, на которой в ярости бранится моя тогдашняя подружка – ну, тайно это неверное слово: она просто была в слишком сильной ярости, чтобы заметить, что я включил запись.

ИНТЕРВЬЮЕР: А отрывок из «Американских поколений», который целиком состоит из списка имен, соединенных словами «и» и «застрелил» – как противоположность [библейскому] «родил»?

БАЛЛАРД: Списки завораживают; из списка почти что можно сделать роман. Эти имена были взяты из редакторских предисловий из Time, Newsweek и Fortune – это было частью шутки, разумеется, поскольку первые два издания сыграли значительную роль в привлечении интереса к описываемым мной насильственным смертям и убийствам.

ИНТЕРВЬЮЕР: С учетом того, что в некотором смысле центр тематики и образности в вашей прозе находится в событиях и личностях 60‑х годов и с учетом того, что тогда в Штатах ваши книги были более доступны, чем сейчас – какие, по вашему мнению, произошли основные изменения в духе времени?

БАЛЛАРД: Я не уверен, что мне есть, что добавить к тому, что я говорил долгие годы. 60‑е были временем бесконечно умножающихся возможностей, во многих отношениях временем настоящей самоотверженности, огромной сетью связей между Вьетнамом и космической гонкой, психоделикой и поп-музыкой, увязанных вместе всеми доступными способами посредством медиа-ландшафта. Мы все жили внутри огромного романа, электронного романа, направляемого мгновенностью. Во многих отношениях время в 60‑е не существовало – лишь набор бесконечно умножающихся мгновений. Время вернулось в 70‑х – однако не в смысле будущего. Теперь стрелки часов идут в никуда.

Все же я ненавижу ностальгию, и может статься так, что та же кипящая смесь возникнет снова. С другой стороны, если посмотреть серьезно, будущее может быть унылым. Вполне возможно, что мои и ваши дети будут жить в лишенном событий мире, и способность к воображению умрет, или будет выражена только в области психопатологии. В «Выставке жестокостей» я отметил, что, возможно, психопатология должна оставаться как хранилище, возможно, последнее хранилище, воображения.

ИНТЕРВЬЮЕР: Говоря о медиа-ландшафте, вы практически не упоминаете музыку. Что вы слушаете?

БАЛЛАРД: Думаю, я, наверное, единственный человек, кого я знаю, у которого нет проигрывателя и ни одной пластинки. Я никогда не понимал – отчего так, ведь родители моей матери всю жизнь были преподавателями музыки, а мой отец, будучи мальчиком-хористом, однажды даже пел соло в Манчестерском кафедральном соборе. Но эти гены, похоже, прошли мимо меня. Я часто слушаю классическую музыку по радио, однако никогда не ставлю ее в качестве фона. Не переношу людей, которые включают проигрыватель, стоит тебе зайти пропустить стаканчик. Или мы случаем Моцарта или Вивальди, или мы говорим. Мне кажется глупостью пытаться делать это одновременно, ведь люди же пытаются удержаться от разговоров, скажем, при показе «Касабланки». На самом деле, я без раздумий прекращаю говорить и дожидаюсь, пока музыка закончится, к удивлению хозяина.

ИНТЕРВЬЮЕР: Некоторое время вы были редактором отдела прозы в журнале Ambit. При этом журнал, похоже, в основном посвящен поэзии, и, должен отметить, очень дурной поэзии.

БАЛЛАРД: Я согласен. На самом деле, когда люди спрашивают меня, какова моя политика в качестве так называемого «редактора отдела прозы», я отвечаю, что пытаюсь избавиться от поэзии, которая отравляет этот журнал. Разумеется, Ambit начал свое существование в качестве поэтического журнала, чистого и простого, и значительная часть его читателей, полагаю я, являются его нынешними и будущими авторами.

ИНТЕРВЬЮЕР: Ваши работы в основном связаны с ландшафтами, как реальными, так и воображаемыми. Значительную роль играют Шеппертон и его окрестности. И, конечно, Соединенные Штаты, или, по крайней мере, образы Соединенных Штатов, возникающие во многих случаях, полностью доминируют в вашем недавнем романе «Привет, Америка». Интересно, много ли вы бывали в Штатах, или вы, как Кафка в «Америке», создали свои собственные Штаты?

БАЛЛАРД: Когда я путешествую, я обычно отправляюсь на Средиземноморье, туда я езжу практически каждое лето. Я побывал в Штатах ребенком в 1939 году; и в 1954 году я провел шесть месяцев в Канаде, и сделал короткие вылазки вокруг Великих озер, в Детройт, Баффало, к Ниагаре и том подобному. Я никогда не бывал в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, хотя и рад бы был их посетить. Не думаю, что это ограничивало меня при написании «Привет, Америка»; скорее уж наоборот. Чарльз Платт недавно критически отозвался о книге, причем не с точки зрения точности – по его словам, все в книге очень точно описано – но не хватает аутентичности. Мне кажется, он схватился не за тот конец палки.

«Привет, Америка» – об образе, который был избран Соединенными Штатами в этом веке для собственной репрезентации в большом мире. Этот образ – и ни одна страна не была столь последовательной или эффективной в презентации собственного образа – создан из кинозвезд и гангстеров, президентов и их киллеров, модных автомобилей, небоскребов, Лас-Вегаса, Диснейленда, мыса Кеннеди [прим.перев. – сейчас он называется мыс Канаверал], мафии, всемогущей рекламы, всеобщего владения огнестрельным оружием, «Кока-колы», голубых джинсов, уличного насилия, наркотиков и так далее. Я не думаю, что могут быть сомнения в том, что все это создает воображаемый образ Штатов, и именно это первым придет на ум любому, если его остановить и спросить – в Сингапуре, Сиднее, Швеции или где еще.

Как это должно быть связано с тем, как я жил в Штатах? Смею думать, лишь очень отдаленно. Но я попытался сконструировать общество, используя только эти образы. Полагаю, тут все приводит к образу президента Мэнсона, который играет на ядерной рулетке в Лас-Вегасе. Это не какое-то особенно из ряда вон заявление с учетом того, что сейчас актер из Голливуда играет на ядерной рулетке в Белом доме, с учетом последней принятой Пентагоном стратегии «ядерную войну можно выиграть». Вопреки тому, что, похоже, решил Платт, «Привет, Америка» это проамериканская книга, которая заканчивается триумфом тех старых, родом из XIX столетия, добродетелей янки, воплощенных в моем старом изобретателе стеклянных самолетов.

ИНТЕРВЬЮЕР: В каком-то смысле, посреди технологического упадка и перегрузки вы поддерживаете консервативные, однако парадоксальным образом про-технологические взгляды…

БАЛЛАРД: Я точно не луддит. Общее течение моих мыслей вполне ясно отражено в моих работах; в целом, следует погрузиться в угрожающие возможности, предлагаемые современной наукой и техникой и попытаться доплыть до другой стороны бассейна. Думаю, мои политические взгляды были сформированы моим детством в Шанхае и годами, проведенными в лагере для интернированных. Я ненавижу колючую проволоку, будь она реальной или изображаемой. Марксизм – социальная философия для бедных – а нам сейчас отчаянно нужна социальная философия для богатых. Для американцев это Рональд Рейган, однако я думаю о чем-то ином, неком направляющем наборе ценностей, будь то nobless oblige, обязательства перед менее успешными людьми, знакомые старой школе английского высшего общества, или буддийская идея стяжания добродетели. И кроме всего остального, ландшафт современных средств связи создает иную систему потребностей и обязательств. Я много писал об этом в своих книгах.

ИНТЕРВЬЮЕР: А что вы читаете? То, что вы пишете – затрудняет или управляет вашим чтением?

БАЛЛАРД: Думаю, с годами мое чтение стало более прихотливым и своеобразным. В настоящее время я читаю и перечитываю «Аннотированную Алису» Мартина Гарднера, ради текста и ради великолепных заметок Гарднера, и при этом не очень сам понимаю, почему. Я пытаюсь следить за тем, что происходит. Меня очень впечатлила «Конфедерация дураков» Джона Кеннеди Тула, самостоятельный шедевр.

В том, что касается исследовательского чтения, мне всегда очень везло с друзьями. Долгие годы доктор Кристофер Эванс, психолог в компьютерном отделении Национальной физической лаборатории (я посещал его регулярно до его смерти – его лаборатория находится всего в десяти минутах езды) в прямом смысле посылал мне содержимое своей мусорной корзины. Ряд в две недели мне приходило толстое письмо, полное копий и распечаток научных изданий, журналов для специалистов и отчетов, а я их все тщательно изучал. Другой близкий друг, доктор Мартин Бакс, также отправляет мне много подобного материала. Скульптор Эдуардо Паолоцци – неугомонный путешественник, который изучает японские и американские журналы в поисках необычного материала. Вейл, издающий в Сан-Франциско журнал Re/Search – там были отличные выпуски по Берроузу и Гайсину, и новый «Справочник культуры индастриала» – это информационный сателлит из одного человека, испускающий поток невероятных вещей. Мои читатели присылают мне много материал, за что я им очень благодарен. Лидер рок-группы SPK, который посетил меня неделю назад, рассказал, что в Европе и Штатах есть группа из двух или трех тысяч человек, которые делятся друг с другом информацией.

К сожалению, современная технология, которая должна бы быть освобождающим явлением, угрожает всему этому. Например, я уже начал получать видеокассеты вместо старых добрых конвертов, набитых старыми журналами и вырезками. Поскольку у меня нет видеопроигрывателя, кассеты лежат не просмотренными у меня на полках – первые тома незримой библиотеки. Одна из дочерей рассказала мне про одну кассету: «Она довольно странная, все про аутопсии».

ИНТЕРВЬЮЕР: Я заметил в различных отзывах о ваших книгах одну странность – некоторые люди полагают, что книги ужасно смешные, в то время как другие читают их с крайней серьезностью. Такие отзывы я получал об одних и тех же отрывках – хотя, как правило, в разное время. А как вы полагаете?

БАЛЛАРД: Каверзный вопрос. Меня всегда обвиняли в том, что я пишу совершенно без чувства юмора. Мне «Автокатастрофа» кажется очень смешной, прочтенный вслух отрывок вызывает у меня приступ хохота, поскольку по-своему эта книга такая надуманная. А в «Мертвом времени» есть много скрытого юмора – того же рода. Но опять же, само существование является очень специфическим видом шутки.

ИНТЕРВЬЮЕР: Ну тогда этот избитый вопрос: что бы вы посоветовали молодым авторам?

БАЛЛАРД: Жизненный опыт требует от меня издать предупреждающий вопль: займитесь чем угодно другим, выгуливайте за деньги золотистых ретриверов, сбегите из дому с саксофонистом из джаз-бэнда. Возможно, проблема с тем, чтобы быть писателем, в том, что ему невозможно даже сказать «удачи» – удача никак не относится к написанию романа. Не бывает тут «счастливых случаев» как с кистью или резцом. Правда, не думаю, что могу что-то посоветовать. Я всегда хотел жонглировать верхом на одноколесном велосипеде, но, подозреваю, что если бы попросил совета у акробата, она сказал бы: «Да просто садишься и начинаешь крутить педали…»

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: