Путями Мамардашвили: Арто и театр жестоких смыслов

Арто и Метафизика

(Заметки на полях лекции Мамардашвили)

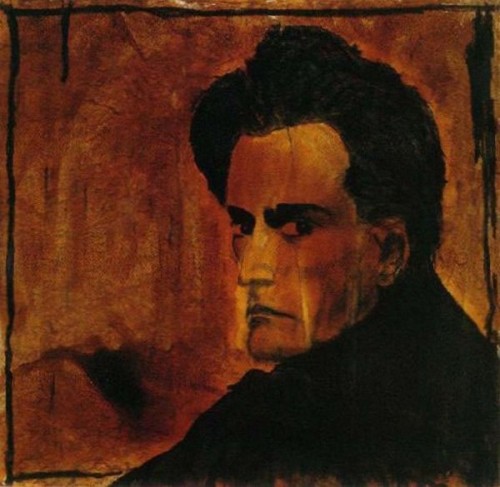

«Арто — единственный, кто достиг абсолютной глубины в литературе, кто открыл живое тело и чудовищный язык этого тела — выстрадал, как он говорит. Он исследовал инфра-смысл, все еще неизвестный сегодня»

Ж.Делез

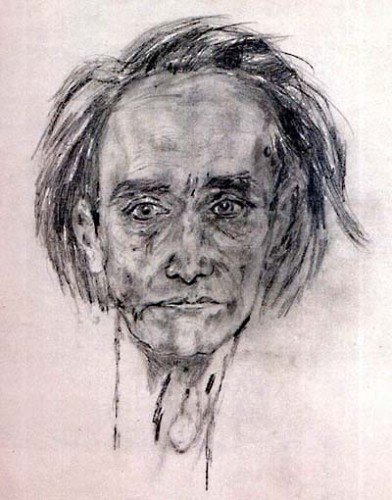

Творчество французского драматурга и писателя Антонена Арто уже более полувека является объектом анализа со стороны ведущих западных философов.

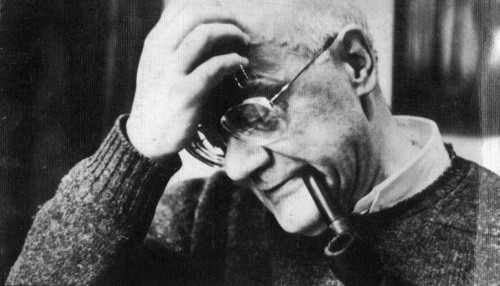

В контексте русской культуры началом анализа системы Арто можно считать лекцию советского философа, доктора философских наук Мераба Мамардашвили «Метафизика Арто», прочитанную им в апреле 1988 года в Тбилисском университете. В данной лекции Мераб Мамардашвили анализировал в первую очередь идеи Арто о мышлении и языке, конкретно о невозможности адекватно выразить средствами языка точный смысл собственный мыслей.

Помимо этого, Мамардашвили сравнивал театральные идеи Арто с античным театром, проводил аналогии между Арто и Ницше и пытался найти аналоги идеям Арто в русской и советской культуре. Опирался он при этом в первую очередь на Достоевского и ОБЭРИУ.

На мой взгляд, несмотря на оригинальность мыслей Мамардашвили и важность его выводов, в этой лекции не были затронуты некоторые ключевые вопросы. Тут, конечно, вопрос формата. Мамардашвили был уникальным по современным меркам философом разговорного жанра, практически все его наследие – записи прочитанных лекций. Отсюда некоторая неизбежная путаница, человек читает цитаты по памяти. С другой стороны, для размышлений про философскую систему Арто этот формат практически идеален, поскольку сразу показывает на практике то, о чем говорится в лекции. Лекции Мамардашвили этим аспектом напоминают античную философию, Сократ тоже только говорил, не записывая свои тексты.

1. Арто и метафизика

Название лекции изначально настраивает слушателя на обсуждение мистических аспектов творчества Арто, однако Мамардашвили с первых предложений расставляет приоритеты. Он сообщает, что не специалист в театре, реформированию которого посвящено большинство текстов Арто. Что касается метафизики, «никто не может сказать, что он специалист в метафизике, даже если всю жизнь ею занимался». И потому основной темой лекции становится тот аспект, который привлек внимание Мамардашвили как философа – мышление и невозможность адекватно выразить его, воплотить мысли в слова и ясные образы.

Эта невозможность мышления влечет за собой невозможность жизни в целом, невозможность прожить жизнь ясно, полно и целиком. Для иллюстрации этого положения Мамардашвили приводит в пример жизнь и творчество французского философа-мистика Симоны Вейль, утверждавшей в своих произведениях именно невозможность жизни, и вкратце излагает античную теорию катарсиса в применении к древнегреческой трагедии, но с совершенно неожиданным выводом.

По мнению Мамардашвили, катарсис сводит все смыслы воедино и наделяет жизнь полнотой смысла только в кульминационный момент, совпадающий с моментом смерти героя. Максимов во «Введении в систему Антонена Арто» называет этот вывод «гениальной неточностью», поскольку по «Поэтике» Аристотеля в катарсическом процессе «все сходится» именно в финале, а кульминационный момент – это максимальное напряжение конфликта и перелом от завязки к развязке. Более того, мотив смерти как условия «познания\прозрения» сформировался лишь в эпоху Ренессанса, то есть намного позже Античности. Однако в применении к театральной системе Арто данное положение выглядит вполне оправданным, более того – раскрывающим взаимосвязь между модернистскими экспериментами Арто и традицией классического театра, восходящей к работам Аристотеля. Стоит заметить, что опосредованная ссылка на Аристотеля в тексте лекции относится только к одной книге Аристотеля, «Поэтике», несмотря на название лекции «Метафизика» совершенно не затронута.

Еще интереснее то, что Мамардашвили в контексте своей лекции цитирует письма Ницше, то есть самую личную и трагичную часть наследия великого философа, разительно отличающуюся от энергичных и сильных книг. Это проводит прямую аналогию с не менее личными и трагичными письмами самого Арто, в первую очередь с легендарными письмами Арто Жаку Ривьеру, суть которых полностью совпадает с основным направлением лекции Мамардашвили.

Мамардашвили в ходе всей лекции акцентировал внимание слушателей только на одном из аспектов философии Арто, на его убеждённости в невозможности мыслить и высказывать свои мысли. Сам Мамардашвили считал проблемы мышления одним из важнейших вопросов «реальной философии», в противовес философским системам. То есть, с точки зрения лектора, метафизическое в творчестве Арто связанно с тем, что Арто исключительно остро чувствовал разрыв между высказыванием и его истинной сутью. С этого ракурса Арто выглядит скорее как упрощённый вариант Людвига Витгенштейна.

Строго говоря, в вопросе о языке и мышлении философские системы раннего Витгенштейна и Арто действительно схожи. По мнению Максимова, «близость мировоззрений Арто и Витгенштейна поразительна». Но выводы Витгенштейна трудно назвать лежащими в поле метафизики, скорее наоборот, его логико-философский анализ языка привел к отрицанию метафизики. «Характерная черта метафизического вопроса состоит в том, что мы выражаем неясность, касающуюся грамматики слов в форме научного вопроса». Что характерно, эти выводы вовсе не превращают Витгенштейна в рационалиста, он также как и Арто испытывал интерес к пережиткам архаического мышления, считая первобытную магию, как и метафизику, формами языковых игр и одновременно формой социальной организации человеческой жизни и человеческого опыта.

Исходя из вышесказанного, складывается впечатление, будто метафизика Арто заключалась только в той остроте и трагичности, с которой он писал про то, что чувствует «внутри пустоту из-за паралича языка». То есть в чисто психологической проблеме, сходной с метаниями упомянутой выше Симоны Вейль между социализмом и христианством. Мамардашвили ни словом не упоминает метафизическую философскую традицию, непосредственно повлиявшую на его жизнь и взгляды, вполне активно развивавшуюся и в годы жизни Арто.

2. Арто и традиционализм

Одним из самых специфических течений европейской философской мысли первой половины ХХ века стал так называемый «интегральный традиционализм». Главным внешним отличием этой философской и идеологической системы стал радикальный и последовательный антимодернизм и антиисторичность, в связи с чем традиционализм принято относить к нигилистическим реакциям на модернизацию общества.

Действительно, на первый взгляд «интегральный традиционализм» полностью отрицает все основные аспекты модернисткой философии: отказ от моноонтологизма, интенцию на инновацию, акцентированный антитрадиционализм и пафосный отказ от классической идеи «предустановленной гармонии» и так далее. Традиционалисты, и в первую очередь духовный отец данного течения и безусловно крупнейший традиционалистический мыслитель, Рене Генон, критиковали всю европейскую цивилизацию начиная с позднего средневековья, полностью отрицали любой прогресс и идеализировали все древние формы социального и религиозного уклада, в том числе и самые архаические на взгляд современного человека.

Возникает естественный вопрос: какое отношение такой безусловный модернист, несмотря на свой интерес к архаике, как Антонен Арто мог иметь к этому сверхконсервативному течению? Ответ может показаться парадоксальным, но, на мой взгляд, «интегральный традиционализм» был по сути своей чисто модернистским движением. Это пример модернизма, отрицающего самого себя. Если точнее, то, несмотря на безусловную искренность намерений традиционалистов, сама постановка вопроса о необходимости интеллектуальными усилиями восстановить единую примордиальную традицию, общую для всех народов, и после достижения данной цели радикально изменить жизнь в Европе, вернув «нормальный порядок», под которым понималось явно идеализированная кастовая система – по сути своей модернистская.

Более того, беспристрастное прочтение работ самого Генона показывает глубокое сходство между его концепциями и идеями так называемых «теософов», представляющих собой безусловно модернистское переложение для среднего европейца восточных мистических традиций. Сам Генон к теософам относился с нескрываемой ненавистью, даже посвятив их разоблачению отдельную книгу «Теософизм — история псевдорелигии» («Le Théosophisme — Histoire d’une pseudo-religion») вышедшую в 1921 году. Однако он с не меньшим отвращением относился ко всей европейской философии, за исключением, пожалуй, только самых ранних пифагорейцев, что не помешало ему стать автором блестящих философских текстов.

На мой взгляд, главное отличие Генона и его учеников от действительно карикатурной теософии заключается в первую очередь в уровне интеллекта и образованности, что выразилось в способности более-менее адекватно анализировать древние тексты мистического и религиозного содержания. Важный аспект, наиболее ярких последователей консервативная философия Генона находила именно в среде европейского авангарда. К примеру, крупнейший и самый спорный ученик Генона, итальянский философ Юлиус Эвола, начинал как художник-дадаист. Из деятелей французской культуры интерес к Генону проявляли Андре Жид, Андре Бретон, поэты из конкурировавшей с сюрреализмом группы «Большая Игра» Рене Домаль и Роже Жильбер-Леконт. В этот список вполне естественно вписывается и Арто.

В тексте «Театр и его Двойник» встречается лишь одна прямая цитата из Генона, в главе «режиссура и метафизика», и эта цитата имеет самое непосредственное отношение к теме данного эссе, то есть к связи философии Арто с метафизическим мировосприятием. Я позволю себе привести эту цитату целиком: «Вот уже второй или третий раз, как я возвращаюсь здесь к метафизике. Я только что говорил, в связи с психологией, о мертвых идеях и чувствую, как многие борются с искушением сказать мне, что в мире есть одна нечеловеческая идея, идея бесполезная и мертвая, которая мало что говорит даже духу,— это идея метафизики».

Все это зависит, как говорит Рене Генон, «от нашего чисто западного, антипоэтического и непродуманного отношения к основам (вне связи с тем энергическим и твердым состоянием духа, которое им соответствует)».

Цитата взята из издаваемого Рене Геноном журнала «Покрывало Изиды». Как видим, Арто цитирует последовательного метафизика Генона именно с целью защитить метафизику от нападок современников.

В отличие от Мамардашвили, у которого конспективный и лаконичный характер текста об Арто обусловлен формой подачи материала, в лекции невозможно сообщить все аспекты вопроса, Максимов в своём обстоятельном труде не мог не обратить внимание на цитирование Генона. Тем более, что далее, в прочитанной в университете Мехико лекции «Сюрреализм и революция» Арто с пиететом цитирует одного из учителей Генона, французского эзотерика Сент-Ив д’Альвейдра. Вывод Максимова следующий: Арто сблизился с Геноном благодаря концепции преодоления индивидуального, присутствующей у обоих авторов. Генон стремился к полному нивелированию личности, подчинению ее объективной Традиции и исчезновению индивидуального начала, что и привлекло к нему внимание Арто. Но интерес к сформулированной Геноном концепции метафизического все равно, на взгляд Максимова, не мешает Арто оставаться в принципе материалистом, хоть и крайне необычным.

На мой взгляд, интерес Арто к мистическим учениям и эзотерическим традициям был вполне искренним, цитаты из вышеупомянутых Генона и д’Альвейдра наглядно показывают его симпатию к вполне конкретной французской эзотерической школе. Более того, в эссе «Гелиогабал или Коронованный Анархист» Арто подробно цитирует работу учителя д’Альвейдра, французского драматурга и мистика Антуана Фабра Д’Оливе «Философская история рода человеческого». Михаил Ямпольский в своей блестящей работе «Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф» уделяет особое внимание этому аспекту, прямо называя Д’Оливе «источником языковых утопий» Арто.

Безусловно, все перечисленное не может быть случайным совпадением. Но возникает естественный вопрос, могла ли данная философская традиция повлиять на концепцию «театра жестокости», центрального понятия философии Арто.

3. Традиционализм и театр

Концепция «крюотического театра» была выработана Арто после знакомства с представлением традиционного театра острова Бали. Текст, написанный им после просмотра представления, многое проясняет в его реакции на это событие. Основной пафос последующих статей Арто заключался в яростной декларации необходимости изменить театр, вернув ему мощь воздействия на зрителей и актёров, сравнимую с архаическими ритуалами. И для этой задачи Арто пытается найти технологии для организации подлинного театрального действия в традиционных эзотерических науках. Достаточно вспомнить названия статей из книги «Театр и его Двойник»: «Режиссура и метафизика», «Алхимический театр» или вспомнить название лекции в университете Мехико «Театр и боги».

Безусловно, это самая оригинальная и наиболее разработанная модернистская театральная концепция. Пожалуй, единственным аналогом можно назвать концепцию театра у раннего Ницше. По мнению французского исследователя Жана-Мишеля Рея, процитированного Максимовым, тексты Арто о театре и «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше совпадают и по смыслу и по использованным терминам.

Интересный аспект – в лекции Мамардашвили тоже постоянно упоминается Ницше, но упоминается совсем в другом контексте. Арто и Ницше названы «мучениками духа или мучениками мысли», людьми, которые жили словно без кожи. В этом же контексте Мамардашвили упоминает и театр, Ницше у него не театральный теоретик, а человек, переживающий на своём личном опыте состояние, близкое к состоянию героев древнегреческих трагедий. Эта аналогия, развиваясь, приводит к блестящему в своей парадоксальности выводу: «театр есть машина, физическая машина, посредством которой мы снова впадаем не в то, что мы знаем, но в то, чего знать нельзя в смысле владения». Если заменить слово театр на слово обряд – то мы получим вполне традиционалистическое описание воздействия ритуалов.

Среди текстов Рене Генона есть одна книга, очень важная для понимания его взглядов на вопросы о языке и символике. Это «Заметки об инициации». Данный текст обычно проходит мимо внимания исследователей творчества Арто, что вполне объяснимо, дата первой публикации данной книги – 1946 год. То есть через восемь лет после выхода «Театр и его Двойник». Однако в предисловии Рене Генон сообщает, что в качестве основы книги послужила серия статей, публиковавшихся в журнале «Традиционные Исследования». То есть, логично предположить, что Арто вполне мог ознакомиться с основными положениями, из которых в последствии сформировались главы данной книги. Генон подробно анализирует теоретические и практические аспекты инициатических ритуалов, начиная от Элевсинских мистерий и заканчивая ритуалами масонских и суфийских орденов.

Среди всего прочего, Генон доказывает, что все аспекты ритуала являлись символическими механизмами, через которые участники постигали аспекты те аспекты традиционного учения, которые невозможно изложить и передать вербальными средствами. Источник этих истин находится вне пределов материального мира, и человек как таковой не способен воспринять эти идеи целиком, но инициатические ритуалы позволяют развивать скрытые аспекты личности, помогая преодолевать в инициируемом человеческие, низменные аспекты. Любой символ, визуальный, звуковой, моторный вроде жеста является чем то вроде перевода невыразимых концепций на человеческий уровень.Язык изначально тоже был звуковым символом, но из-за профанации и деградации, являющейся по Генону основным явлением человеческой истории, выродился в метод передачи чисто человеческих понятий. Аналогии с взглядами Арто на разрыв между мыслью и словом, на мой взгляд, очевидны. Но самый интересный в данном контексте текст – глава 28, «Символика Театра»

По мысли Генона, «театр — это символ проявления, иллюзорный характер которого он передает со всем возможным совершенством». Более того, театр – это символ материального мира в целом, ибо оба явления представляют собой отражение «Первопринципа». Генон подробно анализирует с это точки зрения образ актёра, построение сцены в средневековом театре, значение театра «тамтхил» в арабской культуре и происхождение театральных представлений из средневековых мистерий. Разумеется, нельзя сказать, что выводы Генона и Арто во всём схожи, слишком различны личностные характеристики и темпераменты этих двух мыслителей. Но очевидно, что в качестве предпосылки для своих рассуждений и Генон и Арто берут очень схожую концепцию. Концепцию театра как «инициатической машины», позволяющей передать невербализируемые понятия и вызвать у зрителей и актёров состояние, близкое к чистому архетипу.

4. Арто и Россия

Последний аспект лекции Мамардашвили, который нельзя не рассмотреть – вопрос об аналогах Арто в русской культуре. Это самая оригинальная, интересная и одновременно самая спорная часть лекции. Как мы уже сформулировали в начале, Мамардашвили у Арто интересует в первую очередь вопрос абортированных, нереализованных и нереализуемых в принципе мыслей. И в русской культуре Мамардашвили ищет авторов, разрабатывавших именно этот вопрос, находя его в линии, которая началась с Гоголя и продолжилась Платоновым, Булгаковым и Зощенко.

Ещё интереснее его поиск поэтической аналогии, Мамардашвили выделяет в первую очередь фигуру Достоевского, которого относит к «мученикам духа», на подобии самого Арто и Ницше. Но Достоевского, как ни парадоксально это звучит, Мамардашвили анализирует в первую очередь как реформатора поэтического языка. Образ капитана Лебядкина, нелепого человека, неспособного выразить свои мысли иначе, чем в бездарных стихах, Мамардашвили определяет как «любящую красоту полудушу в “лимбе” прекрасного». И относит к наследникам этой поэтической линии поэтов ОБЭРИУ, акцентируя внимание на том факте, что именно обэриуты, конкретно Хармс, экспериментировали и в авангардном театре, пытаясь передать через язык голоса душ, оставшихся в «лимбе».

На самом деле – мысль очень интересная, поскольку поэтический эксперимент Достоевского, когда гениальный прозаик попытался сымитировать плохую поэзию, но в результате получил гениальную стилизацию, гениальный иероглиф, созданный для обозначения плохого стиха, действительно повлиял на эстетику специфического русского авангарда. Хотя на самом деле корни этого направления можно найти ещё в литературном проекте «Козьма Прутков», написанное под эти именем стихотворение «Осада Памбы» Достоевский с уважением цитировал в «Селе Степанчикове и его обитателях». Возвращаясь к Хармсу, нужно сказать, что в мистическом смысле он действительно был очень близок к Арто. Известно, что они оба считали своим арканом в Таро «Повешенного», в случае с Арто это очевидно из «Новых откровений Бытия», про Хармса Ямпольский написал в книге «Беспамятство как исток (Читая Хармса)», что: «Есть основания считать, что Хармс отождествлял себя с арканом «Повешенный». Дело в том, что «Повешенный» в системе каббалистических соответствий обозначался буквой «ламед», цифровое значение которой – 30. Таким образом, нумерологически «Повешенный» эквивалентен 30 и 12 (номер аркана). Но именно эти цифры означают день рождения Хармса – 30 декабря».

Однако в русской культуре имелось течение, непосредственно влиявшее на ранние взгляды Арто. Точнее это было мировое течение, развивавшееся параллельно и в России, и в Франции. Все исследователи сходятся во мнении, что реальные корни взглядов Арто – в эстетике символизма, конкретно символистского театра. Среди режиссёров, с которыми работал, как актер, молодой Арто, были и представители русского театра, к примеру, Федор Комиссаржевский. И в списке пьес, в которых играл Арто, есть написанные в России, например «Тот, кто получает пощёчины» Леонида Андреева и «Балаганчик» Александра Блока. Последний пример особенно интересен, эта авангардная пьеса, ознаменовавшая разрыв Блока к средой литературного символизма и пародирующая многие положение Мережковского и Соловьева, скорее всего, непосредственно повлияла на эстетику пьесы Арто «Самурай или драма чувств».

На самом деле между творческими метаниями Блока и Арто есть и другие аналогии, к примеру можно сравнить эссе «Гелиогабал или Коронованный Анархист» с знаменитой статьёй Блока «Каталина. Страница из истории мировой Революции». В любом случае, в манифесте «Театр Альфреда Жарри в 1930 году» Арто перечисляет наиболее важные для его театральной системы образцы. Это «китайский театр, негритянский театр Америки и советский театр».

Стоит отметить также возможное влияние советского кино-авангарда на кинематографические эксперименты Арто. Можно точно сказать, что, несмотря на более чем критическое отношение к марксизму-ленинизму, Арто отслеживал происходящее в советской кинематографической культуре. Он был среди посетителей легендарной лекции Сергея Эйзенштейна в Париже, более того, на втором спектакле «Театра Альфреда Жарри» Арто целиком показал публике шедевр Всеволода Пудовкина «Мать», запрещённый французской цензурой.

На мой взгляд, именно в теории и практике русского символистского театра, а так же в советском авангардном кино, нужно искать ближайшие аналоги системы Арто. Поскольку только в этом случае мы можем говорить о возможности прямых влияний. Строго говоря, сходство систем Арто и Эйзенштейна требует отдельного эссе, можно сказать, что Эйзенштейн был чем то вроде реализовавшегося Арто.

Творчество Антонена Арто настолько богато и трудно для понимания, что для его адекватного анализа не хватит и сотни страниц. Поэтому я, не стремясь объять необъятное, постарался лишь прокомментировать основные положения всего лишь одной конкретной лекции Мераба Мамардашвили. В чём-то соглашаясь, в чём-то добавляя деталей в картину.

В качестве заключения я процитирую фрагмент из письма Антоне Арто Жаку Ривьеру, являющийся, на мой взгляд, идеальной иллюстрацией к тексту Мераба Мамардашвили, поскольку именно в этом тексте полностью отражены те аспекты мировоззрения и мироощущения Арто, которые стали основой для лекции:

«Вся жизнь моего ума пронизана жалкими сомнениями и непоколебимой уверенностью, которые силятся высказать себя в отчетливых и связных словах. Ткань моих слабостей совершенно ненадежна, сами они — в состоянии зачаточном и выражены хуже некуда. Корни у них живые, это корни тревоги и тоски, доходящие до самой сердцевины существования, но им не хватает жизненной сумятицы, они не чувствуют на себе вселенского дыхания потрясенной до основ души. Они принадлежат мысли, которая не в силах осознать свои слабости, пока не переведет их в ощутимые, действующие как удар слова. В том и загвоздка: нести в себе целый мир и чувство, до того физически ясное, что не высказать его невозможно, владеть богатейшими словами и послушными оборотами, готовыми закружиться в танце, пуститься в игру, и в ту самую минуту, когда душа, кажется, вот-вот развернет свои богатства, свои находки и откровения, в тот обморочный миг, когда задуманное вот-вот выплеснется, — какая-то высшая и злобная сила вдруг кислотой окатывает тебе всю душу, весь запас твоих слов и образов, весь запас чувств и опять оставляет бессильно содрогающимся комком на самом пороге жизни».

© Раймонд Крумгольд, 2014

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: