Revolutions per minute

Люди, люди! О смертный род!

Жизнь людская, увы, ничто!

В жизни счастья достиг ли кто?

Лишь подумает: «Счастлив я!» –

И лишается счастья.

Рок твой учит меня, Эдип,

О злосчастный Эдип! Твой рок

Ныне уразумев, скажу:

Нет на свете счастливых.

Софокл, «Эдип-тиран».

Ещё за несколько лет до выхода в свет опусов Карлоса Кастанеды Жак Лакан в своём семинаре 1954–1955 годов ввёл понятие инвентарного списка. Эта такая штука специальная на манер гегелевского тотального Begriff (Понятия), концептуально понятного бытия. Begriff это истина, das Wahre. Но у Лакана это тотальная ложь. Хотя если залезать в философские дебри, то и у Гегеля истина это ложь, уж простите за очередной оксюморон. Это так просто в силу того, что любое обобщающее высказывание не соответствует импрессионистической действительности. Руанских соборов много, если верить Клоду Моне. Всё течёт, всё изменяется. Поэтому Символическое со своими инвентарными списками есть не что иное, как платоновский мир идей, противостоящий преходящей реальности, этому миру теней. Впрочем, следует заметить, что у лакановского Символического, в отличие от платоновской статичной Гиперурании, есть внутренне присущее ему особое время. Но об этом чуть позже.

Так вот, мы не встречаемся с реальностью. Мы живём говорением о реальности. Мы живём в виртуальном мире символов. Инвентарный список есть спиральный процесс бесконечного повторения мантических заклинаний о реальности, процесс её означивания. «Реальность – то, реальность – сё», – хохочут над нами и над собой авгуры.

«Я» и есть этот инвентарный список, составленный бухгалтерией Другого. «Я» состоит из образов себя и мира, инсталлированных в индивидуальный разум. Инвентарный список задаётся сознанию на заре его, сознания, возникновения в младенчестве. И мы этот список повторяем как попугаи. Вот что я сейчас, по-вашему, делаю? Правильно, повторяю банальности инвентарного списка постсовременной эпохи – твержу, как «Отче наш» всю эту бодягу про Матрицу и долбанные симулякры. Бодрийяр-шмодрийяр – это давно уже часть нынешней культуры. Мы же с вами, товарищи, культурные люди? Культурные. И мы, как культурные люди, просто-напростаки обязаны повторятьвсю эту хрень весь этот дискурс. Обязанность – это и есть навязчивость повторения. Чтоб вы не расслаблялись, вас вяжут и обязывают. Вы думаете, что делаете это сами, как взрослые ответственные люди, и таки да – сами, но за вашим желанием, азохен вей, скрывается желание Другого.

Вспомним утверждение Лакана: бессознательное структурировано как язык. А что у нас там говорил команданте де Соссюр о языке? Вот то-то и оно, вот то-то и сверх‑я. Принцип навязчивого повторения запускается фатальным несоответствием означающего и означаемого. Фактически, есть только поток плывущих означающих, этих бесконечных поправок к срывающимся попыткам уловить истину человека. Истина человека – это Благо. Благо это неведомый, и поэтому фантазмический суперприз, призванный раз и навсегда удовлетворить принцип удовольствия. Этот НЁХ никто никогда не видел и не достигал, но он постоянно замещается псевдоответами – всякими метафорами и метонимиями. В этом и суть человеческого водевиля. All that jazz. Это и есть Wiederholungszwang доктора Фрейда – принцип навязчивого повторения, или, как его переводит Лакан, принцип настойчивого, упорного повторения.

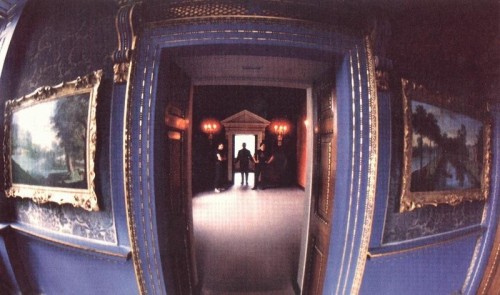

Символическое – это страж порога и сам порог. Куда ведут эти врата? Нам говорят, что к благу, всеобщему и окончательному. Символическое устроено как взаимосвязанная система последних обещаний. Это морковка на удочке, которую держит наездник перед ослом, заставляя глупое животное бежать вперёд. Но за порогом открывается новый коридор, ведущий к новым вратам, на этот раз наверняка последним-препоследним. Вот так и устроено внутреннее время Символического – становление. Но нас ведь интересует не становление само по себе, а повторение.

Так чем же запускается механизм повторения? Не только несоответствием означающего и означаемого, но, прежде всего, так называемым привилегированным Означающим, или, по-другому, Именем Отца, или совсем по-другому, Фаллосом. Что это такое? Привилегированное Означающее, по Лакану, это и есть «последний» ответ на вопрос о Другом. Означающие плывут не равномерно, а дискретно, скачками, по принципу метафоры смещаясь от стоянки к стоянке. Но каждая такая стоянка есть метонимия-синекдоха – замещение частью неведомого целого. Часть претендует на роль целого – недостижимой цели, поэтому часть становится привилегированной.

Легко заметить, что привилегированное Означающее связано с принципом власти. Фаллос это скипетр власти – столп и утверждение истины, спущенной сверху сувереном. Полисемия русского слова «спустить», с его табуировано-сексуальным значением, как нельзя более точно описывает суть дела. Отец извергает семенные логосы, оплодотворяя и оформляя бессознательную материю. Имя Отца – властный смысл, закрепляющий текучую реальность царской печатью-тюпосом. Но это ненадолго. У отца подрастает сын, который символически свергнет родителя в перипетии эдиповой стадии. Сын унаследует титулованное Имя Отца и сам станет царём. Эдип сдуру убивает Лая, Зевс осознанно свергает Кроноса. Так в повторении прерывисто длит себя человеческая история. Человеческая психика революционна.

«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают.

Что находится по ту сторону принципа удовольствия? Те, кто «давно в философском бизнесе» способны почувствовать в этом вопрошании обертона основного вопроса философии – «почему есть всё, а не наоборот – ничто?». Серьёзность этого вопроса заставляла великие умы отказаться от попыток прямолинейного ответа на него и толкала их двигаться в своём мышлении окольными путями музыкального контрапункта. Попробую и я разглядеть свет танцующий звезды. Буду плясать фрагментарными очерками о Повторении в надежде на ваше полифоническое сознание, товарищи. Надеюсь, в нас есть ещё хаос для этого.

Повторение – мать единственно верного учения. Но чтобы понять Повторение, необходимо обойти апорию – необходимое место – и рассмотреть очами ума его с разных противоречивых сторон. Претворить этот оксюморон в жизнь мне и поможет полифония. И пусть вас не обманывает категоричность моих суждений, это всего лишь музыкальные темы целого. Доиграть его до конца, пока мы в истории, невозможно. Итак, поговорим о ре-волюции.

По ту сторону принципа удовольствия находится сама смерть. Но смерть это фантазм в воображении людей. Живое существо, покуда оно живо, со смертью не встречается. «Смерть» это имя для неименуемого. Это энигма, загадка как таковая. И разгадка её отменит саму жизнь, маленькую жизнь последнего человека. На весах символического обмена смерть стоит всей жизни. Смерть – абсолютная ценность, равновеликая жизни. А раз так, то неведомая смерть это пустой контейнер для наших напряженных фантазий о ней. Смерть – это агальма!

Влечение к фантазмической смерти – принцип, запускающий то, что Жак Лакан называл прибавочным наслаждением, по аналогии с прибавочной стоимостью Маркса. Но в экономическом строе психики (термин «экономический» применил к душе человеческой сам Фрейд) господствует принцип удовольствия. И он не знает исключений и потусторонних сторон. Мы, люди, стремимся к абсолютному благу. Но ауто агафон неведом, и что самое смешное – неведомо, есть ли оно вообще, это абсолютное благо. Но последние люди не утруждают себя сомнениями в авторитетах, они моргают и влекутся к Благу.

Людей бессознательно влечёт к смерти. Что их влечёт к небытию? Влечение к благу, как счастью. Эрос! Благо как таковое – это смерть. Непостижимая смерть и есть суперприз в экономической гонке. Смерть – собственность мифических Господ и мечта мелких буржуа – Рабов жизни.

Конечность человека в бесконечном мире – такова специфически человеческая реальность. Это реальность острого желания человека быть отдельным от пут причин и следствий, налагаемым физическим существованием. Но живое существо, ставшее полностью отдельным, свободным от породившей его стихии жизни и существования, есть существо мёртвое. Абсолютная свобода для человека есть его биологическая смерть. Абсолютная свобода, как писал Гегель в «Феноменологии духа», это «фурия исчезновения». Но если не впадать в религиозную метафизику удвоения бытия, то мы с необходимостью придём к тупику: «свободный» труп очевидным образом несвободен.

Этот парадокс решаем. Быть отдельным от мира, и при этом оставаться в живых, значит быть конечным. Это значит – человеческое бытие есть бытие-к-смерти. Человеческое бытие есть отложенное самоубийство. Отложенное по собственной воле, самоубийство присваивается человеком как собственность и становится снятым моментом в его историческом становлении.

Чтобы разобраться со всей этой запутанностью, следует помнить о двусмысленностях и двузначностях в наследии Фрейда и тем более Лакана. Уж я молчу про Гегеля. Их мысль переливается павлиньим хвостом, порождая метафизическое головокружение. Ничего страшного, разберёмся.

Просто надо понять, что психоанализ доктора Фрейда это не реакционное учение об адаптации к наличному положению дел и о социальной гармонии. Вот же ж мерзость пред Господом вся эта эго-психология последних людей, расплодились, понимаешь, как земляные блохи, спáсу от них нет! Фрейдизм это освобождающее учение о мужестве человека быть конечным, о сознательном столкновении повзрослевшего Человека с бесчеловечным абсурдом нашего мира. Поэтому рано или поздно психоанализ должен быть преодолён на путях невозможного эвдемонизма.

должно орошаться кровью патриотов и тиранов.

Это его естественное удобрение.

Поколение, следующее за живыми акторами события (для каковых событие есть субстанция, а не только образы памяти), воспринимает прошлое событие лишь репрезентативно, в форме славного аненербе. Это наследие предков становится универсальным активом, субтильным золотом, инвестирование которого в общественный ойкос-дом бытия созидает его Укрепы™.

Не имея доступа к непосредственному переживанию прошлого первособытия, поколение эпигонов-потомков неизбежно инфляцируют сокровище отцов. Божественная докса-слава становится профанической доксой-мнением – симуляционной молвой, либо в форме пропаганды, гальванизирующей убыточное сознание нехватки, либо в форме декадентского спора о сущности первособытия.

С этой проблемой столкнулись ещё эллины во времена становления полисной демократии. Первособытие – это тираноубийство и катастрофически-торжественное осознание себя обществом в пустоте демократии. Над гражданами нет больше фигуры Отца, универсального подателя смыслов. Отныне смысл под вопросом. Теперь одни говорят на агоре так, другие эдак. Разгорается диалектика – спор о сути общественного бытия, спор, который только и возможен в профанической ситуации оставленности-заброшенности.

Первособытие становится первотравмой через эдипальный механизм столкновения поколений. Отец – носитель и даже узурпатор первособытия, сын же вообще не застаёт юности мира, будучи погруженным в проклятие внечеловеческого времени. Полемос обусловлен именно этим необходимым обстоятельством отчуждения, этими дискретными скачками уже человеческого времени.

Сын вынужден роком убить отца, наследуя его царство. Килонова скверна сопутствует Делу народа. Но вместо жизни сыну достаётся вампирическая симуляция жизни – Символическое – эпическая речь о прошлом. Фатальное упущение шанса Кайроса есть «первособытие» сына – его первотравма. Первотравма есть консервация Негации в условиях отсутствия пришествия подлинного События. Первотравма – это активная нехватка.

Трагедия Эдипа разворачивается на первосцене, вытесненной в бессознательное. Дело не только в том, что забытье – эмблема бессознательного. Дело, прежде всего, в самой возможности «кубического сантиметра удачи». Анамнезис позволяет спуститься в подвал души и осознанно пережить повторение первотравмы. Дионисийский театр-театрон позволяет оживить камланием мимов на подмостках первосцены повторение первособытия. Вопрос лишь в том, является ли порог началом дороги?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: