Слепы в башне Хэвы

«Если взглянуть на сегодняшнюю Сирию с ее горами, морем, рекой, городами и звуками, создается впечатление, что здесь чего-то не хватает; как недостает кишащего и полного жизнью гноя в нарыве, который вскрыт и очищен».

Антонен Арто «Гелиогабал»

Неправильно – больно. Не делать так больше. Мы вновь ответим за грехи отцов. Мы возведем городские стены из наших ничтожных тел.

Правильно – приятно. Еще и еще. И тех, кто однажды нарушит молчание, ждет вечная мука душевных стенании убийцы родного отца. Мы возведем города в наших тесных телах.

Тяжелый день, когда руки и ноги разбросаны повсюду внутри, когда конечности на ветвях деревьев, а голова в небе. Это был тяжелый день. Я смотрел на картину на моей стене. Эта картина, впрочем, висит и на остальных стенах. На ней был изображен монолитный поток воды, падающий с горы, среди высоких деревьев и открытого пространства. Я думаю, что к этому лучше всего подходит слово “водопад”, не знаю почему, оно само пришло ко мне. Картина оживает, наполняя комнату запахами, цветами и звуками. Светящийся шар в “небе” начинал припекать. Я усомнился в себе и своем существовании, я потерял почву под ногами, сегодня был тяжелый день, я стал водопадом.

Иллюзия быстро развеялась, не оставив за собой ничего, что могло бы облегчить мою душу, она как наркотик. Я встал лицом картине и ударил головой по плоскому изображению несколько раз, я ненавижу эту пустоту, что плюется в меня отчаянием. Я раскрою свою иллюзию разрывом кожного покрова, чтоб плюнуть в ответ. Я оболью кровью стены моего жилища, чтобы укрепить себя в настоящем. Я опустошен и сижу на коленях под иконой Богородицы. Я был силен сегодня. Я уничтожил мир.

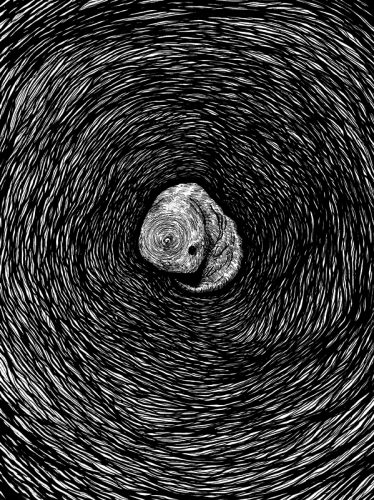

Сидя там, я вспоминал, как в детстве мне читали на ночь сказки, о том, как я и все остальное появилось на этот флуоресцентный свет. Хэва – покровительница слова и времени, по преданию она дала людям слово, которое стало птицей, чтобы они могли знать, что они – это они, приковывая себя невесомыми цепями значений к земле, но зная, что они здесь. Она дала людям время, которое состоит из клещей, воняющих после смерти, как пустынные крысы под солнцем, чтобы они могли знать, распуская великолепно пустой и беспомощный парус, что они сейчас, а потом – будет потом, пропуская через этот парус все, что они видят, считая это всем, что есть. Хэва сказала людям, что то место где они стоят – это их место, что люди не могут ходить по воде и плыть по воздуху, ибо это грех, и прольется людская кровь, если они его совершат. Это их место так же и потому, что люди сами не захотят уйти. Хэва пела им песни радости, счастья и высокого чувства чистой крови, она завещала быть сильными, грубыми, чтобы они боролись за это место под солнцем, чтобы они возвращались каждый раз под песни Хэвы, они возвращались с южным ветром, окутывая своей спермой земной шар, увеличивая свои тела, возвышая монолитным кирпичом владения Хэвы над миром.

Обвивая шар мира, из города в город, с запада на запад, Хэва развивалась, с развитием слова и времени. Она обрастала новыми шкурами и становилась все более недосягаемой. Хэва заполнила улицы в городах, превратив их в единое тело города, который со временем вытянулся в башню, и мы вытягивались вместе с городом. Мы стали чисты и едины, как свежая пыль или пепел, прошедший испытание огнем. Чего не доставало, так это свежего гноя в рваную рану мегаполиса, который возвысился над миром.

Это был тяжелый день. Богоматерь не говорила со мной. Если Хэва говорила, ее слова выстраивали меня, и я осознавал, что существую, и нет других меня, кроме меня этого, и как же тепло становилось на душе от этой мысли?! Лишь тогда я мог смотреть прямо и шагать твердо.

Но сегодня она издавала лишь молчание, и я обносил свою шкуру частоколом, частоколом болевых импульсов пчелиного роя, чтобы оставаться собой, чтобы не натыкаться на пустоту, чтобы не терпеть лишения, чтобы не разорваться на части. Как наркотик. Когда он есть, у тебя есть все, но когда его нет – нет и тебя.

Долго же тогда я сидел в слезах, пытаясь справиться с горечью разочарования. Во мне боролись двое человек, один из них хотел вернуться в сон, другой хотел навсегда его разрушить. Это удручало меня. Каждый сам всегда начинает свою войну, невозможно заставить человека воевать, но лишь война, в любой её форме или проявлении, приводит нас к чему то, приводит нас в движение. Так и я решил выйти из оцепенения, чтобы заскочить к своему ближайшему соседу.

В последнее время мы любили поболтать. Его звали Петя. Молодой парень, с ясными, карими глазами, чистым лицом и курчавыми волосами. Он жил через коридор от меня. Я постучался к нему, но прежде чем он открыл дверь, в коридоре появилась женщина с тележкой, которая развозила ужины местным, с тысяча сто двенадцатого и тысяча сто тринадцатого этажа. Мы смотрели друг на друга через коридор, ожидая, когда пройдет развозчица ужинов. У Пети был заспанный вид, опущенный взгляд. Мухи облепили руки, но их никак не стряхнуть. Жирная, скулящая дубинка взмывает ввысь. Казалось, что он сошел с ума, хотя нет, он скорее выглядел, как здоровый, но по ошибке попавший в желтый дом, неудачник. Из-за искусственного освещения у нас с Петей болела голова, он становился стеклянным, а я синтетическим. Отсутствие солнца, о существовании которого местные могли догадываться лишь по картине с водопадом, сказывалось на тех, кто в него уверовал, как соскочивший торчок вечно верит в “последнюю вмазку”, которая рано или поздно появится на горизонте, чтобы осветить долгую, счастливую жизнь.

От белых пластиковых стен, залитых ярким, но бесцветным светом, отражалась невыносимая грязь, искусственность, песчинкой застрявшая в глазу. Паразиты-кровососы заменили своим ядом свежий воздух. Магма обливает спину, прижимая к земле, напоминая о смерти, смерти.

Хотя Петя и был молод, он все же поражал меня своей бойкостью, которая даже для юноши была поразительна. В последнее время весь его энтузиазм был утрачен. Сегодня он напоминал мне уставшего человека, который страдал от одиночества, но не хотел никого видеть. Хотя он и впустил меня к себе ( как всегда гостеприимно ), но не хотел особо болтать, его ответы напоминали отговорки, чтобы закрыть тему. Раньше мы любили говорить о том, что может быть за стенами башни. Мы обсуждали это не только потому, что убивали, таким образом, время, но еще и потому, что почти всегда на вопрос о том, что за стенами, мы привыкли слышать “Ой, не грузи меня, нет там ничего”. Страдания от невосполнимого вожделения к удовлетворению своих потребностей, сводилось у них к счастью. В чем-то они были правы, эти люди, которые не хотели думать о том, о чем не следует, ведь с их точки зрения много думать вредно, бесполезно и занимаются этим другие. Конечно, никто и не пытался доказывать им что-то, это бесполезно. Может, конечно, и стоило когда-то высказаться, отстоять свое мнение, но видя смерть сострадания в них, мы опускаем руки. Не так плохо, когда ад грязен, как желание, но невыносимо, когда рай чист, как потребность.

Несмотря на то, что местная жизнь напоминала нам вечно-летящий поезд, в котором царит радостная суета, нам было скучно среди одинаковых стен и примитивного существования. Наверное, эта тоска и была основной темой для обсуждения.

-Что сегодня делал?

-Как всегда

-Аналогично

-Как считаешь, то, что нарисовано на картине, на стенах, в наших комнатах, все это откуда? Это настоящее?

-Ты, вроде, уже спрашивал. Не знаю. Навряд ли. Наверное нет.

-И я так думал, но прикинь, сегодня поймал себя на мысли о том, что я знаю, или как будто слышал где-то, некоторые слова, звуки, цвета, которые не существуют.

-То есть?

-То есть их нет.

-Может ты просто увидел галлюцинацию? Здесь это со всеми бывает. – с ленивым скептицизмом издал Петя

-Где здесь?

-Везде

-А может здесь – это не везде, а ?

-Слушай, отстань от меня, каждый день болтаешь про какие то сказки, когда же ты по человечески заживешь! – Петя вышел из себя, вскочил, начал кричать и выкатил глаза, как бешеная обезьяна. – Мне надоело! По началу было забавно, но хватит – Он бил кулаками по столу, разрывая себя изнутри.

Каждый сам начинает войну. Войну против обыденности, времени и слова. После того дня Петя изменился, видимо он развязал войну с самым опасным соперником. Петя хотел уничтожит себя, создав нового человека. Он хотел уничтожить всех богов, чтобы добраться до абсолютного и увидеть солнце. Через месяц Петя помер, его принесли на руках, со следами побоев. Это было после первой смерти, поэтому Петя огреб от мента с дубинкой, с дубинкой, не слабо огреб.

Но об этом позже. Завтра Петя повесится, его желудок опорожнится на пол и на запах сбегутся все местные. Это будет первая смерть по своей воле в нашей башне. Видимо своеволие было основной целью Пети в борьбе со своими идолами, поэтому он совершил самый высокий акт проявления своей воли, он разрушил ложь о боге.

Сегодня ночью я видел его, ночное освещение вырезало из темного угла его комнаты черты Петиного лица. Он стоял, смотря в одну точку, зажавшись спиной в угол между стеной и шкафом. Когда я попытался войти, я услышал неистовое рычание, Петя рванулся ко мне так, что я еле успел захлопнуть входную дверь. Простояв под дверью Пети около десяти минут и тщательно вслушиваясь в отчаянное бормотание человека в темном углу комнаты, я расслышал слова “Сейчас, сейчас, сегодня, сейчас…”.

“Зачем жить, если ты искренне не веруешь в бога? Если бог – это ложь, то смерть – это правда, и все что меняется – к худшему, так почему бы не поступить правильно? Ты думаешь ты будешь жить вечно? Ты думаешь, что тебя ждет мало страданий? Что ж, если ты всерьез захотел разрушить бога, то будь готов к принятию больших решений, ибо не останется больше решений маленьких. ”

Он говорил мне это давеча, и он действительно готовился. Завтра мы снимем Петю с петли, и понесем его на наше кладбище, мы замуруем его забальзамированные останки в стене нашей башни, в самом ее фундаменте. Помнили ли мы когда-нибудь своих истинных героев?

В мире второй смерти господствует ВестВест, а не Хэва, его сестра, поэтому мир ВэстВэста не расширяет человека в космос, дотрагиваясь до неба высоким пиком башни, а наоборот, проецирует все необходимое из космоса в человека. Человек не живет в четырех стенах, связывающих его с миром, а наоборот, живет на воле, отсылающей его в заточение. Первая смерть – это взрыв вовнутрь, если хотите. Поэтому и Петя в мире Второй смерти проявлял свою бойкость не на себя, томящегося в башне, а на небо над нами. Он попал в вихрь свободы, пришедший со свежим воздухом. Воздух тоже был обманом, слишком уж чист, но Петя был слеп и его раздавил граф. Но об этом позже.

Я с Петей все еще в башне Хэвы, мы все еще слепы, и мы еще задаем вопросы. Такие вопросы были невыгодны Хэве и ее последователям, поэтому и был создан мир второй смерти, ибо заветы Хэвы были нарушены. Я слышал, что первое необходимое правило – сделать стены башни прозрачными, но уже позже граф убрал башню, построив по загону на каждую отдельную личность, так, что на любой вопрос всегда найдется ответ. От обезьяны до разрушения бога, от разрушения бога до обезьяны. Но вот только где тот Бог, которого нужно убить, чтобы все закончилось? Да и кто сказал, что в поисках этого Бога мы хоть раз взглянем на солнце, которое и так уже почти погасло?

Разница

Я лежу на кровати в своей квартире. Стены мои исписаны скорбью об утраченном чуде. Некогда я мог созерцать воистину великолепные вещи. Одного отдельно вырезанного из моей головы слова хватало для того, чтобы я исчез, а растения вокруг меня начали распускаться и цвести.

Мой хороший друг, с которым я провел школьные годы, бросил все в прошлом году. Он никак не мог повзрослеть, все вытекало сквозь его пальцы, как песок. Его начальник перестал отвечать на звонки, и друг остался без зарплаты. Приходя домой, он не уделял внимания своей семье, ибо любой разговор с ними превращался в ссору. Он не мог перебороть свою лень и учеба постепенно отошла на второй и третий план. Он бросил все и ушел в армию, хотя и был совершенно не годен. Он подделывал результаты анализов, притворялся хорошо зрячим и твердо ступающим. Так он исчез на целый год, оставив меня здесь.

Когда он вернулся , он тут же начал страшно пить. Все его соседи были довольны. Когда он пил водку, его глаза наливались кровью, и мне казалось, что в нем распускается цветок. Это лепестки розы, которые падали на мою кожу из его глаз. Они ласкали меня, в то время как шипы грызли его изнутри.

Мои чудеса окончены. Я уже не тот, что раньше. Когда-то у меня все получалось. Я не знал скуки и горя. Девушки любили меня. Мне всегда хватало денег. Я не верил ни во что. Теперь я уже не тот, что раньше.

Я все чаще молюсь, ибо осознал силу молитвы. Она дает мне надежду на утраченное чудо. Лето прошло, наступила зима. Лёд покрыл собой улицы и люди начали думать о равновесии. Объекты стали слишком логичны и материальны.

Я лежу на кровати в своей квартире. Перед тем, как мой друг скончался, он пришел ко мне домой. Он пил и рассказывал про армию. О чем еще ему можно было говорить? Видимо те условия резкой перемены тоже позволили ему увидеть чудо. Не то, что у меня. То, что проскакивает в армейских песнях. Чудо устремленности на родину. Он не считал, что у него она есть, но видимо, родина есть у каждого в сердце. Затем он поцеловал меня по-братски и ушел.

Я молюсь о том, чтобы он попал на свою родину.

В то время я еще работал дворником. Я убирал крыльцо местного загса. Каждый день сюда приходили люди, чтобы засвидетельствовать смерть своих родных, и их лица пылали горем и мертвой свободой, исходящей откуда-то снизу. Эта свобода, которая приходит к тебе после траура, который заставляет тебя вылезти из машин и офисов. По пятницам и субботам здесь проходили свадьбы. Глупые люди напивались, разъезжали по городу, оповещая всех о своем существовании, чтобы, после выходных, вновь расступиться перед скорбящими созерцателями.

После свадьбы я убирал лепестки роз со льда.

Лепестки роз на льду – это он, мой погибший друг. Его руки стали сухими в последнее время. Словно он и вправду высыпал песок сквозь них. Я посыпал лед песком, наблюдая, как он проходит между моих пальцев. Чтобы люди не думали о своем равновесии. Чтобы они шагали твердо. Шагали мимо, делая плевки за правое плечо.

Я рисую круг, вокруг своей кровати. Моё сердце в центре, на пересечении всех линий. По одну сторону от линии любовь, по другую – ненависть. На одной стороне преданность, и всегда появится предательство на другой. Слово Твоё, Господи – вот центр моего круга. Тут нет ни правды, ни лжи.

Я видел мужчин с влагалищем в центре их души, и женщин с мужским началом во лбу.

Когда я пытался найти разницу, меня окутывал туман, и я переставал различать границы. Молитвы слетали с моих губ и падали в грязь, которая формулирует наши основы. Но солнце всегда выглядывало из-за горизонта и освещало туман. Оно освещало его с золотым звоном в ушах моих. И тот же звон слышал мой друг в свой последний миг, как вечный и глубинный солдат слышит этот звон, выпрыгивая с ружьем из окопа. И этот звон слышат люди, благодаря которым всегда будет продолжаться кровопролитие. И оно никогда не закончится. Возможно, если оно и закончится когда-то, то люди поумнеют, и им незачем уже будет жить.

Поэтому я решил повзрослеть тоже. Я решил не искать больше разницы. Я просто лягу здесь и подожду. Возможно, на меня тоже снизойдет озарение. Я все еще верю в него, верю в чудо. Но, несмотря на мою веру, я знаю, что чудо покинуло меня навсегда. Возможно, я никогда и не овладевал им. Возможно, чудо и было верой в него. Я помню ‚что в тяжелые моменты, когда весенняя грязь окутывала улицы моего тесного города, вокзалы, дома, большие пластиковые магазины, а взгляды людей становились жестокими и черными, из-за мешков под глазами, я уносился в другой мир. В мир, где все еще есть лето, которое, на тот момент, только что прервалось, оставив нас всех на произвол. В этом мире, который я цеплял, словно воздух перед смертью, расцветали тополя и черемухи. Они расцветали, и вместе с ними расцветала грязная, весенняя площадь перед вокзалом и люди утрачивали своё старение.

Так я умел. Выделять ужасный элемент жизни, чтобы извратить его и получить нечто прекрасное. Извратить свою плоть, исполосовав ее старым и тупым охотничьим ножом, чтобы невыносимое одиночество стало прекрасным погружением в бога. Вырвать кусок земли и сделать его небом.

Сейчас я – это похоть. Раньше я воображал некую неведомую мне, но в то же время до боли известную женщину, которая ждала меня у окна дома, в давно разрушенном городе Атлантиде. Сегодня я уже не плаваю так глубоко. Сегодня мне нравится думать о женщине, которая ждет спасения из камеры убийц и воров, в которую её бросили на один вечер. Покинув меня, чудо само сделало меня вором. Это кара господня, или я сам.

Я вспоминаю о своем детстве, чтобы сделать необходимый мне глоток невинности и свободы. Я уношусь в мир детских книг и сказок. Я сижу в таверне посреди пустыни, под палящим солнцем. Сегодня я нашел черную метку на своем пороге. Это “Остров сокровищ”. Шайка разбойников высаживается на острове, где спрятан сундук мертвеца, с несметными богатствами. Еще на острове есть дикарь, который выглядит обычным сумасшедшим, неотъемлемой частью острова. Дикарь отводит пиратов к сокровищам. В пещере, внутри скалы, они находят сундук, вокруг которого лежат высохшие мумии сотен таких же пиратов и разбойников. Сумасшедший дикарь уверяет их открыть сундук, обещая им сокровища, которые самому ему не нужны. У дикаря другие сокровища, кто знает, что важно для безумцев? Разбойники забывают о дикаре, открывают сундук и богатства ослепляют их. Начинается дележка, и дюжина солдат заряжают свои револьверы и начинают бойню. Когда остается трое израненных пиратов, у которых закончился порох, в ход начинают идти ножи и сабли. Все умирают, наступает мертвая тишина, над которой блестят, возвышаясь, глаза местного сумасшедшего дикаря. Его взгляд ожесточился впервые за все путешествие. Его глаза впервые не выглядят глупыми. Нет у него своего сокровища. Он бог, покровитель людей и рек. У него своя особенная любовь. Она блестит издалека, как сундук мертвеца.

Я иду за своим сокровищем. И этот взгляд нависает надо мной. Он нависает надо мной, когда я на улице. Этот взгляд внушает мне собственное рождение. Это неожиданно ожесточившийся взгляд, который я вижу в небе. Эти глаза и зрачки, которые направлены на землю, вырезанные из покрывала туч. И все деревья видят эти глаза. Лиственницы раскидывают руки, вопрошая о чуде, рябина проливает субстанцию неба, того неба, что на макушках деревьев и где-то под макушками наших голов. А ели, они, черные и молчаливые устремились туда целиком и по отдельности, выставив вертикально вверх большие пальцы, будто кричат мне “Смотри! Ты тоже их видишь?”. И я отвечаю им, еле заметно кивая головой. Да, они видят каждого. Это не теория заговора, это просто то, что нас объединяет, где-то глубоко и далеко, куда ходили лишь святые. Святые, пришедшие туда, ступая о воду. Воду, наполнявшую течение. Течение, которое опускает и затягивает. Течение человеческих стремлений и страстей. Стремления и страсти, наполняющие жизни смыслом. Смыслом, выстраивающим людей в очередь. И в этой очереди все уже давно. И никто не может выйти, ибо никто не ведает о конце, но стоят все уже так далеко, что это стояние превращается в священный долг. Как тот момент, когда отбивают гонг и два боксера смотрят друг другу в глаза, переполненные страхом, который вот-вот трансформируется в танец грациозной жестокости. Этот момент владеет очередью, над которой нависли зловещие глаза обитателя благоухающего и манящего обитателя острова сокровищ!

И я уже не лежу в своей кровати. Я брожу по комнате, ибо мои друзья и мой ребенок зовет меня из под земли. Они вылезли из рисунков на моих стенах.

Я упираюсь кулаками в стену, с такой силой, чтобы чувствовать ее пульсацию, которая раздается по городу цепями электросетей и узлами подвальных труб. Я впитываю в себя эту грязь вместе с дымом и лучами солнца, делая глубокий вдох. Я счастлив, но мне нужно помыться.

Я стою в душе, струя воды бьет о мой череп. Я натираю свою кожу мочалкой, мои движения грубые и механические. Моя кожа так же грубо отвечает моим рукам. Это напоминает мне освежевывание свиньи, которую мы зарезали на новый год, когда я еще жил в деревне. Её кожа плотно прилегала к мясу, и приходилось отдирать ее с силой, без церемоний и мыслей о недавно бьющемся сердце и пульсирующих органах, столь похожих на человеческие.

В сущности, я и был той свиньей, которую откармливали на протяжении двух лет, чтобы зарезать и съесть, а потроха бросить собакам. Я чувствовал себя в загоне, с остальными свиньями – теми, кто стоит на той же земле, и вдыхает тот же дым. Мимо этого загона ходит надсмотрщик и мы, зная свою участь, забываем о ней и с визгом бросаемся на деревянный забор загона, чтобы поймать его величественный взгляд на прекрасной осанке и почувствовать себя счастливыми. Счастливыми и грязными.

Я не знаю кто этот надсмотрщик и почему он там, а я здесь. Но я видел, о да, я видел людей, которые плясали и кружились, с воскресными утренними пылинками в лучах солнца, пока не открывали почтовый ящик с повесткой внутри. И не важно кто и за что невзлюбил их тогда, дело не в этом. Отчего их танец сходил на нет, а лица выражали глубокое горе? Это тень того надсмотрщика, или, возможно, кого-то выше и благородней, например графа. Того графа, что сидит в самой высокой башне, на самой высокой горе, и люди выстраиваются в очереди к этой башне, чтобы принести в жертву самое ценное.

Я выйду на улицу, и буду чувствовать это. На какой-то короткий момент я воображу мир абсолютной свободы и наивысшего свободного выбора. Я отчетливо увижу то, что называется обманом зрения или галлюцинацией, я увижу лужи крови на асфальте и людей, камнями падающих с крыш. Я увижу перроны вокзалов, с рельсами, сломавшимися от напора отрубленных конечностей. И каждый мужчина, и даже женщина подойдут к этому выбору по-мужски, не как те бомжи, которым не хватило мужества, а как воины, с твердой рукой.

Но мой граф уже поставил мне преграду, он поставил ее, заранее зная о моей фантазии, и эта стена – это имя. И есть имя Солнцу, и да будет имя Грязи. Его присутствие не обязательно, чтобы он давал имена. Я разорву своё тело в очередной раз, когда приближусь к стене.

Я выберусь из этого бреда, который так напоминает мне К., ведь К. был единственным, из всех кого я знаю, кто не находил себе места всю свою жизнь, пытаясь сделать наивысший свободный выбор. Он был одним из самых тихих людей на планете, и вопль, поднимавшийся из его глаз, мог перекричать шум всех заводов и железнодорожных составов. Его взгляд – взгляд человека, на глазах которого обезумевший убийца расстрелял толпу ни в чем невинных людей, и, сделав свое дело, подошел к К. который с ужасом взирал на него снизу вверх. Убийца направил ствол на К., но вдруг достал сигарету и решил перекурить. Именно таким был запечатлен этот взгляд. Взгляд человека, в ужасе ожидающего палача, который все никак не соберется завершить начатое.

К. – тот человек, которому я мог доверить абсолютно все. Я знал и понимал его хорошо. Но я его боялся, в нем было что-то смертельное, как в ранней осени. В ранней осени, которая кубарем катилась по двору.

Глядя на осень, грязь, листья, я вспоминаю своего сына – Мишу. Кто бы мог подумать, что произойдет такое? Ведь я вкладывал в него всю любовь, когда воспитывал его. Почему так много всего связано с этим временем года? Природа теряет свои одежды, а люди – имена.

Я вспоминал, как Миша жаловался мне, будучи юношей: “ Как это несправедливо – присвоение имени. Детям нельзя его давать. Это как тюрьма, отец. Это каторга. Ни один человек не может жить спокойно, когда у него есть имя. Зачем ты именовал меня? Ведь как только ты сделал это, они тут же вписали меня в свидетельство о рождении, сделав меня гражданином, наделив привилегиями и обязанностями, о которых я не просил. Я никогда не стану свободным. Я ведь плакал, когда родился?”

Так говорил юный Миша. Он говорил: “Пускай все говорят, что устали слушать, как я жалуюсь на то, к чему все уже давно привыкли. Меня не устраивает что-то, потому что я умнее их”.

Миша был тверд и уверен в себе. Он плевал в лицо всем тем, кто мог сказать что-нибудь вроде “Я знаю, что ничего не знаю”, или, в лучшем случае, мог строго сказать “Иди и узнай”.

Чем же осень напоминала мне о нем? Может тем чудом, которое порождают желтые листья? Ведь его беспокойство, его чувство той тюрьмы наименований отражали листья. Я действительно обрек его на заключение. Хотя и дав ему имя, я, в то же время, вырвал у него это имя вместе с куском души и воткнул всё это в паспорта. В этом противоречии и виделось чудо имени, а в этом куске души – виделись желтые листья. Я вспоминаю, как Миша был маленьким. Мы шли по улице за руку и я спросил его тогда:

-Миша, что изменилось?

-Наверное, ты про то, что раньше листья были на деревьях, а сейчас они на земле, пап?

-Верно, а что это значит?

-Что скоро осень?

-Да.

-А что будет с листьями?

-Они будут падать каждый год, превращаться в грязь, а затем в землю, из которой вырастут другие, новые растения. И так бесконечно.

-И люди так же?

-Да.

-А люди могут жить 1000 лет? – спросил Миша с задумчивым любопытством.

-Нет, только книги. Но они живут отдельно от людей.

Осень напомнила мне Мишу. Листья напоминали о его волнении и неустойчивости, о его внутреннем мире. Грязь напоминала о нем самом, о его красоте. Но не та грязь, которую топчут прохожие, а та грязь, которую обнажает осень. Та грязь, которая является символом вечного переходного этапа энергии жизни.

-А люди так же?

-Да.

Чудо воспоминания о Мише было в том, что осознав правду своего имени, Миша отделился от этих листьев, как каждый осознавший свою природу, выходит из её оков. Чудо было в том, что именно в листьях, которые были связаны со всеми, кроме него, я видел Мишу. Чудо было в том, что я видел его там, где нет ни одной его причины или предпосылки его, хотя бы отдаленного, присутствия. Листья связали меня с ним, как я когда-то связал его с его именем.

Миша снял оковы осени. Миша умер осенью. Миша стал листьями. Миша стал грязью. Но не той грязью, что топчут люди, а той осенней грязью, которую вот-вот покроет белый, искристый снег.

Azatot, 2012

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: