Ребёнок и его шизофрения

Всё не задаётся с самого начала. Неспокойное течение беременности, роды с осложнениями (например, из-за ножного предлежания плода), затянутый первый всхлип после пошлепываний, меланхоличные засыпания на груди во время кормления, трудные минуты первого общения, неустранимая тревога, щелочная истерика, жар с плачем, отвлеченный взгляд, мутизм лепета, неадекватные реакции, задержка в развитии – никак не сводятся в единый порок природы, пока не придёт понимание того, что ребёнок серьёзно болен психически.

Как любят выражаться врачи, «наследственный фактор» играет далеко не последнюю роль в шизофрении и примером тому все эти многочисленные клинические дела предков и пробандов – энциклопедии умопомешательств; истории неспокойных невротиков, семейных тиранов и безучастных меланхоликов, суеверных бабушек и одержимых отцов, городских сумасшедших и деревенских невменяемых, юридических недееспособных и церковных блаженых, негибких, ненормальных, невротичных, и ко всему прочему целая констелляция других подозрительных случаев неясного генеза, стертых маний, следов замалёванных расстройств и прочих полифонических палимпсестов. Однако речь далее пойдет не о филогенезе психических сдвигов, а о внутреннем маленьком дискурсивном даймоне, живущем в складках расколотого (шизо) детского сознания.

Шизофрения у взрослых в этом смысле менее показательна. Взрослый, если его развитие хоть сколько-то дальше уровня начальной школы, слишком хорошо владеет языком, он подпал под его основание и не может выйти из-под власти языкового контура. Но ребенок ещё не успевает утратить глубинность усмотрения смысла («глубинность» здесь не синоним проницательности, а дословно: восприятие глубины тел).

Нам известны две фундаментальные логики смыслоусмотрения (устроенности бытия-в-мире): логика поверхности и логика глубины. Поверхность следует понимать не в качестве внешней ограничительной кромки физических вещей, как объясняет её геометрия, а как условие видимости мира, поскольку через свою поверхность мир себя кажет. Такое образование, как язык, живет на поверхности вещей, ведь, высказываясь о вещах, он репрезентует их в качестве безглубинных сущностей, которым можно приписать любые атрибуты; а действие языка как раз и заключается в предикации, атрибуировании и означивании. Когда я говорю Дерево зеленеет, язык заставляет дерево превращаться в поверхность, которой приписывается предикат (зеленеть). Хотя на деле зеленеющее дерево – это не дерево и свойство быть зеленеющим, ведь оно зеленеет как бы изнутри, но до этого языку дела нет.

Другая логика – это логика глубины, представленная, главным образом, понятием телесного, плотского, толстого и непроницаемого. Мы начинаемся в пространстве нашим телом, которое плотно и интенсивно. Потихоньку мы растем, но растем всегда изнутри, из глубины; мы едим – и в нас действуют смеси тел; мы теплые – и чувствуем разлитую по жилам медвяную теплоту; мы интенсивны в том смысле, что тяжелы и грузны.

Поверхность (вместе с языком) и глубина (вместе с телом) представляют собой два ряда, логика которых потихоньку усваивается ребенком. В течение интеллектуального онтогенеза эти два ряда идут независимо и параллельно, но между ними существует резонанс, благодаря которому при желании всегда можно перейти с одной серии на другую.

В какой-то момент для маленького шизофреника становится очевидным, что поверхность расколота (шизо): ни у вещей, ни у предложений, ни у событий больше нет ограничительного контура. Но самой поверхности от этого не становится меньше, как предполагал Делёз, она никуда при этом не исчезает; наоборот, раскол в вещах приводит к тому, что трещина высвобождает излишки поверхности, которые уже некуда девать и с ними никак не справиться. К тому же, когда поверхность раскалывается, пропадает её эфемерность и невесомость, как внезапно пропадает эфемерность изображения в зеркале, по которому идёт трещина. Трещина вводит в гладь зеркала нежелательную глубину и точно таким же образом для шизофреника оглубляется поверхность языка, который ранит, вот почему чья-то речь может показаться ему потоком выдуваемых маленьких дробинок и иголочек, которые царапают и терзают покровы его собственного тела.

Для ребенка, страдающего шизофренией, язык больше не инстанция первоисточника смысла. Его существо расколото, и смысл вещей не монополизирован смыслом слов. Отныне слова и вещи стоят на одной ступени и имеют ценность только как выразители (или субституты) глубины или поверхности.

Отметим ещё и то, что эти две серии не прививаются ребёнку одинаково. Взрослые вообще ничего не знают о глубине и, к тому же, не чувствуют поверхности. Всё, чему они пытаются обучить, так это своего рода патернальному означающему – языку как грамматике. Причем речь не обязательно идёт о языке словесном. Возьмем рисование. Вначале здоровый ребенок не умеет конвертировать свои переживания в языке. Когда ребенок рисует, он рисует нечто и только потом даёт нарисованному название, так сказать, тематизирует то, что вышло (см. безличную форму глагола «вышло»). Но потом языковой сюжет становится первичным и ребенок рисует то, что заранее артикулирует в уме, налицо момент целеполагания. Конечно, едва кто из детских психологов отмечал, что это тематизирование явлено ребенку в качестве своеобразного языкового насилия: надо говорить – так, надо рисовать – так, надо изображать – то. Взгляните на рисунки здоровых детей, и вы увидите за ними языковую тематизацию, созданную отнюдь не ребенком. Нарисованные картина правильна и превращена в диктант, где объекты входят в смысловую связку-словосочетание, а между элементами рисунка установлены связи согласования, управления или примыкания.

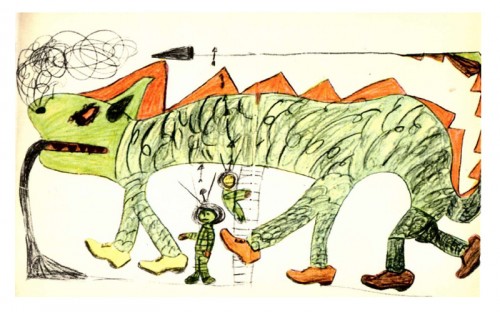

Не портит дело даже наличие обратной перспективы, которая может быть отнесена к полю стилистики – разделу языка, который усваивается последним уже в зрелом возрасте (если вообще усваивается). Но операция тематизирования и языкового управления совершенно невозможна, если ребенок шизофреник: поверхность и язык не так послушны, смысловые связи расстроены, ребенок ввергается в шум высвобождаемых поверхностей вещей, голосов, шуршащих складок,зловещее молчание тел и их глухих толщ:

Во всех агрессивных, угнетающих и странных сюжетах хотят видеть расщепление мышления и «утрату связей с действительностью» (sic!), хотя это самое неочевидное, ибо шизофреник как раз более всех близок к тому уровню, где вещи перестают казать себя и начинают говорить. Даже кричать.

На рисунках детей, страдающих шизофренией, видны не только все виды аграмматичности, но так же и способы усмотрения глубин. У них заметна нетерпимость к пустым местам, статичность изображения, отсутствие чувства законченности. Страх пустоты шизофреников перекликается с другим их страхом – страхом необычных предметов, прежде всего, губ, глаз, рта, пошевеливания бровей. Для манифестации болезни это одно из общих мест, но мало кто замечал, что даже психически здоровый ребенок интересуется определенными вещами не так как интересуется всеми остальными. Только невнимательность взрослого не дает хода простейшему заключению: все предметы его интереса это глубины.

Отверстия, дырки, дырочки, поры, места тела, окруженные слизистыми оболочками, всегда кажется особенными для любого ребенка; они связаны с поглощением и высвобождением тел, то есть глубинной логикой; рот – с извержением звука в связке хохот-губы-гортань; нос – с производством слизи; анус – с выделением молярного вещества; с изливанием трюмных вод в связке пенис-моча-удовольствие; извержением желудка в связке гортань-корень языка-рвота; звуками толщи в связке живот-голод-пищевод и, наконец, общая связка слизистая оболочка-удовольствие-раздражение (при желании удовольствие можно найти и в слизистой носа при дуновении-высмаркивании или дактилоскопии носового или ушного тоннеля). Чего уж говорить о шизофрениках, для которых такое полагание тела переброшено на окружающий мир. Если знать, что искать, то можно обнаружить это почти в любом анамнезе: «Петя Т. Со времени становления ходьбы наряду с обычной походкой периодически наступал только на носки. Не радовался, когда мать брала его на руки, ласкала. В основном прыгал, играл руками. Увидя детей, кричал, опрометью бежал от них. В дождь требовал, чтобы его подводили к водосточным трубам, смотрел на струи воды, радовался, когда прикасался к ним руками» (зд. и далее – цит. по Башина В. М. «Ранняя детская шизофрения»).

Для ребенка, страдающего шизофренией, мир раскрывается так, как однажды ему раскрылось его тело: мир не столько осязаем, сколько телесен, и окружащие предметы заставляют тело больного сливаться с ними, образуя монолит (тело без органов). Но вместе с модусом его приятия, миру приписывается предикат быть опасным, так же как он приписывается раскрытой собачьей пасти. Когда шизофреник смотрит на зубы, сочащуюся слюну, шершавый язык, он ощущает в пасти свою руку и от того пасть становится ещё страшнее.

«Витя Н. Стремился ходить по краю тротуара, хотя при этом ощущал страх. С 8 лет 1 мес. периодически в течение 1–2 нед. становился агрессивным, злобным, подолгу однообразно бегал по кругу, или из конца в конец комнаты. Появился страх белых зданий, панически бежал от них». «Дети в возрасте до 4 лет говорили, что им «страшно». Некоторые при этом отводили взгляд от определенных мест комнаты, отдергивали и прятали руки, словно боялись прикоснуться к чему-то. «Таня Л. маленькие пятна на стене называла клопами, боялась, что они её укусят, отстранялась от матери». «У детей 3–5 лет тематика фобий была сложнее, появлялся необычный страх дыма, огня, теней, облаков, складок одежды и т.п. Нередко даже у маленьких фобии отличались вычурностью. Например, дети боялись глаз, губ, смеха…» – т.е. отверстий самой природой проманифестированных как разрыв постоянства плоти.

Когда тела раскалываются, из их глубины бьёт их «нутрь», что для шизофреника кажется таким же потрясением, как для здорового человека увидеть отрезанную руку или ногу (причем, свою) и почувствовать весь надвигающийся кошмар ощущения того, что распадаешься на части без какой-либо боли. Здоровые люди не хотят воспринимать глубинные тела, их не привлекает вся странность того, что в этих телах таится, льется или сыпется. Но не таковы дети, для которых – даже здоровых – глубина тел становится моментом интереса, залипания, словно фактура данных тел чуть-чуть, но подтекает.

Зина Т., больная шизофренией, как и Петя Т., наслаждалась своей манией тела-трубы, тела-канала, тела-пениса. «Спустя 4,5–6 мес., примерно в 5,5 лет, наступило улучшение. «Ожила», увлеклась играми в трубы и воду. Говорила, что будет «инженером по канализации», расспрашивала, как и куда течет вода по трубам, слушала, как она переливается в батареях. На улице заговаривала о трубах с незнакомыми людьми. Собирала старые, ржавые трубы, гладила их с наслаждением, несла домой. К 6 годам стала вновь капризной, плакала без причины. … Иногда терзала куклу, отрывала ей руки, ноги, откручивала голову, срывала платье. Изо дня в день повторяла одни и те же вопросы «Где кровь? А в ушах кровь? А в глазах есть кровь? Я люблю кровь пить». Расковыривала себе руки и сосала из ранок кровь. Помногу раз в день требовала, чтобы процедурная сестра взяла у неё кровь… Стремилась оцарапать проходящих, объясняла свои поступки желанием посмотреть, как будет литься кровь. И задавала одни и те же вопросы «Течет у тебя из глаза кровь? Правда течет? Я говорю, что течет». Сама уставала от этих вопросов, но не могла остановиться». «…если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идёт кровь; если разом осушить пузырек с пометкой «Яд!», рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание», – говорит Алиса, которая на протяжении двух книг вынуждена смещаться по контурам глубины (есть, расти, уменьшаться, складываться) и поверхности (говорить, отгадывать загадки, читать стихи и решать словесные парадоксы).

Отверстия кажутся ребенку опасными, они как бы выпускают свою глубину наружу, кусаются, тянут за уголок платьица, пытаются увлечь за рукав. Глаза «оживают на портрете», мальчик боится одушевленной звезды, «которая смотрит». У других детей, страдающих шизофренией, появлялись и вовсе патологические влечения глубины, которая и притягивает и страшит: появлялся интерес к телу, стремление нанести повреждения, надавить, причинить боль и тут же погладить, поцеловать. Возникало желание обнажаться, онанировать (высвободить поверхность удовольствия, стыда и сожаления). В некоторых случаях «оживали» патологические игры, в которых отражался интерес к агрессии, казням и т.п. Скажем, дети придумывали игру в магазин, в котором «продавали яд» и «люди пачками умирали от этого яда» или говорили только о бомбах, складах оружия, с помощью которого они собирались «уничтожить всех людей» – словом, сделать всё, чтобы только успокоить порочный резонанс и высвобождающуюся энергию. Ваня К. больше всего боялся мыться, но был вынужден снова и снова вызывать свой страх в рисунках:

Наконец, приходит момент, когда и слова начинают ранить – слова превращаются в тело, а все его части (морфология слова) в ранимые слизистые оболочки. Когда Кэрролл приезжал в Россию, его личной лингвистической травмой была словесная громада Zashtsheeshtschayjushtsheekhsya (причастие «защищающихся»), налетевшая словно из подворотни – настоящий перелом, кусаная рана и рваная плоть. У ребенка, страдающего шизофренией, язык постоянно становится его страданием, вот почему ему так сложно идти в своем языковом развитии дальше и подтягивать до этого уровня интеллект. В результате мутизма появляются неологизмы типа: «Рык, окына, орыка, камелета», «Модель- водель», «Аландея», «Крутель», «Палма».

Дима Е. (6 лет), объясняя свой рисунок, говорит про некого «страшного деда», которого называет «Сипла», который «режет всех, кто не слушается». У «деда» имеются «руната», «рага», «груга», которыми он режет детей. Все эти неологизмы – не причина банальной эхолалии, а результат того, что измерение смысла больше не резонирует между означающими и означаемыми, вместо этого спущенная поверхность входит в резонанс с тянущей глубиной телесных слов. Достаточно взглянуть на кофейник Димы, чтобы увидеть это. Психиатр видит в нём аграмматичность несоразмерности частей, мы – его глубинность, объемность, интенсивность как тела, этот кофейник словно гудит своей плотью:

Бывает так, что ребёнок зачастую втянут в «заумь»: ото всюду возникают вопросы типа «Есть нет? Нет есть?», повторяющиеся представления становятся навязчивыми и тягостными самому ребенку. Чтобы как-то снять этот контур, дети придумывали ритуалы защитного характера. Чтобы не кашлять, надо подержаться за карман, коснуться мебели, пересчитать пуговицы, переставить с места на место обувь, по многу раз завязать и развязать шнурки, подержать руки в воде, помыть их или хотя бы намочить, смотреть лишь старые книги. «Саша С. (шизофрения) боялся заболеть, стал часто мыть руки. В саду часто бегал без разрешения к крану, стараясь их хотя бы намочить. В 5 лет научился считать и вскоре, как только возникло опасение заболеть, начинал считать. Испытывал от этого некоторое облегчение. Постепенно стал требовать, чтобы ему объяснили, как считать до 50–60-100. Но затем счет перестал помогать. Вместо этого по совету матери стал молиться. Говорил о том, что ему докучают мысли и он должен просить бога освободить его от этого; или определенное число раз застегивать и расстегивать пуговицы, он не может также наступать на трещины и пятна на асфальте, чтобы с ним ничего не случилось. Говорит, что у него много разных уловок, чтобы защитить себя, но не раскрывает до конца какие, иначе они утратят свое действие».

Каждый ребенок шизофреник в той степени, в какой втянут в обмен с означающими и телами: не наступать на трещины, чтобы не заболеть, есть плесневелый хлеб, чтобы не бояться грозы и проч. Наконец, ребенок, страдающий шизофренией, находит то, что по своей природе схлопытает поверхности: мертвое, плесневелое, засохшее, и это отныне завладевает его сознанием. Он рисует мертвецов в могилах и тут же густо закрашивает их, «чтобы не видеть», но съедание землёй (глубинная логика) никак не отстает:

Многочисленные пациенты предпочитали мелкие сыпучие предметы (бусы, пуговицы, гайки), другие обращали внимание на качающиеся предметы: качели, листья, ветви. Настоящим раем для многих были помойки и свалки, они с наслаждением копались в грязи, всё обнюхивали без какой-либо брезгливости.

В тело слова многие вставляли ненужные буквы, пропускали слоги, контаминировали вокабулы и рифмовали непонятные словосочетания: «Дзатцык –етцык». Нередко все это сопровождалось аграмматизмом, мутизмом и регрессом речи, фонографизмом Трамера, синдромом Павлова (речь в ответ на шёпот, разговор с самим собой).

Когда измученные родители, покидали, наконец, детскую, ребёнок их всё продолжал говорить – шептать сам с собой о чём-то в темноте – изо рта тянулась тонкая струйка сумасшествия, ручеек безумия, как сочащаяся струйка слюны из пасти бешеной собаки. Нередко на заданный вопрос дети начинали говорить по существу, но тут же отклонялись от темы и продолжали безостановочную и несвязную речь. Дети говорили буквально до изнеможения, до хрипоты, и если в начале речевого потока ещё могли однообразно ходить, то затем обычно садились, а говорить продолжали. «Аа…ну детей, красцное…Никак не впускаете кабину…Дедушка закрыть хотел…Я Куплю марозы-зы-ной и нап-цып-лю уха…Ребят-ки нап-ца-ли-рвать…Он тебя в тюрьму…»

Смысл, запрятанный в слова для шизофреника не так интересен как смысл, воплощенный графически. Ребенку хочется рисовать «на фантастические темы», как это называют психиатры: пути на Марс, Остров Пасхи, давно вымершие животные, нервные окончания, микробы. Наконец, в рисунке мальчика, нарисовавшего Лень, хотят видеть то, что он попытался изобразить абстрактное понятие, хотя в его случае это довольно прозрачный намек, ибо он рисовал Лень как означающее, фонему [Л’эн’]:

Здоровым трудно отделить значение от означающего, когда мы говорим слово, мы тут же понимает его смысл, но для шизофреника всё не так очевидно, слово для него расколото, кое-где оно стало телом, калечащим само себя, ведь через кое-какие части смысл продолжает упорствовать. Как бы выглядел Олоф и как бы выглядел Рипс – очевидно, что первый высокий, худой и недалекий, а второй маленький, шустрый и задирчивый. Как у Кэрролла злой и опасный – злопасный; хливкий, шорьки, пыряться; ува-ува и голова – боробордает с плеч; а потом эхолалии: Труляля и Траляля, потом контаминации: Бармаглот, Брандашмыг, Шалтай-болтай. Прекрасное слово-бумажник.

Ребенок, чувствующий телесность слов и метаморфозу поверхности, когда язык больше не скользит по ней, но тяжелеет и как черная дыра начинает затягивать в себя с увеличивающейся интенсивностью, видит, как из каждой вещи вытекают знаки: они манят, их хочется приручить и гладить, как та девочка которая гладила водопроводные трубы или тот мальчик, неистово рисовавший лампочки.

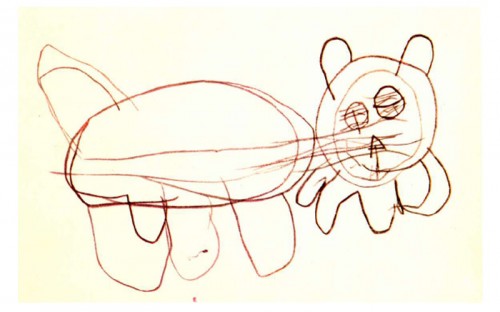

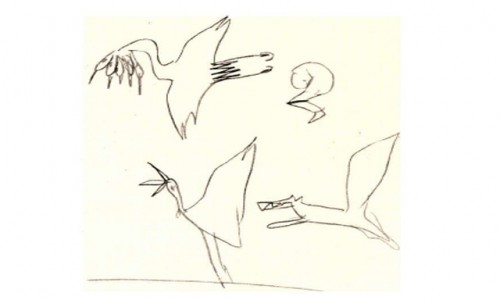

Ребенок не хочет видеть в живых существах то, что ему внушает позитивизм и просвещение: мордашки, усы, конические морды, лапки, утопающие в зеленой траве – шизофреник видит тела ещё втянутые в метаморфозу, тела калечимые, тела калечащие, микробы, фонящие нервные окончания – мир изображен излучающим свою интенсивность.

В рисунках ребенок, скорее, символист, чем натуралист, но символист страдающий: все эти шумящие на бумаге бездны вод, кричащая штриховка, животные и люди, имеющие эмбриональную конфигурацию (см. рис. ниже). Олег К., например, выполнил рисунок, назвав его «Как разваливаются стены в изоляторе».

Порой шизофреник никак не может избавиться от эстетики разнообразных служебных вещей, вроде шин, лампочек. У Павлика Н. (6 лет) начиная со 2‑ого года жизни они мерещатся повсюду, в сюжете любого рисунка проступает патологическая лампочная тематика; крученый цоколь, вибрация нити накаливания, обтекающая прозрачная луковица, её пульсация: лампочка – настоящий сексуальный фантазм вроде некоторых частей тела, от которых даже у ребенка наступает возбуждение.

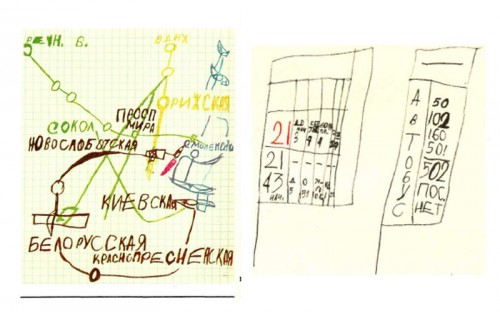

Гриша С. (5 лет)(шизофрения, вялое течение) испытывает влечение к изображению схем, таблиц, копирует выходные типографские данные книг, расписаний автобусов, журналов посещений, списки лекарств:

Вадим М. (шизофрения, приступообразное течение) страстно любил шины. Мальчика никогда не интересовала машина в целом, он разбирал её, брал себе все колёса, а остальное выбрасывал. Все его рисунки изобиловали шинами, он мог за сеанс исписать ими целый альбом. Задания Вадим выполнял крайне неохотно, не любил писать слова, хотя с ним настойчиво этим занимались. В результате он приходит к своей мании через расщепленный язык и просит научить его писать – «Ярославский шинный завод», где, как он знает, изготавливают шины.

Но самое поразительное, как после лечения (в т.ч. и группового) проступает его шизофрения, как выгнанная в дверь препаратами, она лезет в окно; как знак расщепленный сопротивляется знаку репрессивному. Мальчику, конечно, дали загустителей щелочного процесса расщепления – показали, как надо рисовать и говорить, обозначив при этом нужную тематику. Точно так же поступили и с Гришей С., любителем схем, на примере которого показывают успехи лечения:

Но вишенки и яблочки, пусть даже коллажем, для него не интересны, и он рисует то, что продолжает вытекать на поверхность его языка – «1968» – потому что это его мания и его неистовость. А Вадим изображает шину возле дороги. Два потрясающих рисунка-свидетельства той самой сочащейся струйки безумия – это самые отчаянные рисунки, которые когда-либо были только нарисованы ребенком про борьбу репрессивного, но здорового кода и освободительного, но порочного раскодирования.

© Nevzdrasmion, 2012

* иллюстрации взяты из книги Болдырева С. А. «Рисунки детей дошкольного возраста, больных шизофренией»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: