Пред-вос-хищение основания

Сначала загадка. Место действия – один из научно-исследовательских центров робот-инженеринга. Главный конструктор антропоморфных роботов представляет свой пилотный образец. Это модель человеческих ног – от пояса до ступней. Пояс подхватывается поддерживающими механизмами, прикрепленными к потолку. Конструкция позволяет роботу ходить таким же образом, как ходит человек (все точности механизма не важны).

Первая демонстрация робота увенчивается успехом, поскольку разницы между ним и живым прототипом практически нет. Но чтобы усугубить радость, ученые решаются устроить аттракцион. Они ставят ширму (от потолка и до уровня колен), одевают ноги робота в брюки и ботинки, и заставляют его пройти четыре-пять метров от одного выхода до другого. Но там же дежурит и сам прототип – помощник, иногда он выходит вместо робота. После каждого выхода помощник и робот меняют одежду и обувь, чтобы зрители не могли основываться на косвенных данных.

Зрители стоят за стеклом, поэтому не могут слышать никаких звуков. Никто, включая конструктора, не может определить – робот ли проходил или человек, настолько идентичной кажется их походка. Казалось, полная победа. Но однажды среди зрителей попадается человек, который с первого просмотра заявляет, что он видел робота. Он оказывается прав, и его правоту все рассматривают как везение. Второй раз он опять говорит, что видел робота и снова угадывает.

То же происходит и в третий раз, только вместо робота он правильно указывает на человека. Ученые и публика недоумевают: этот человек не перестает угадывать и на десятый раз, он словно видит через ширму. Вопрос: как это у него получается?

Это одна из загадок, решить которую можно только идя путем последовательных размышлений и вопросов самому себе на каждом этапе. Вернее, в этот разряд она попадает, только когда правильный ответ уже известен; в этом и заключается парадоксальность мышления: цепочка нужных размышлений строится ретроспективно, когда в ней уже нет необходимости, а правильные ответы, если они возникают, то независимо от рассуждений, в виде микроозарений. Мышление обгоняет само себя в решении и отстает от себя в описании. На этом и строится наш тезис о том, что интеллектуальный субъект не совпадает с субъектом мышления.

Суть парадокса заключается в предвосхищении – если я нахожу ответ, то он всегда дается мне раньше, чем понимание того, как именно я к нему пришел или как надо было идти. Точно таким же предвосхищением обладает и речь. Вот почему, если внимательно следить за тем, как ты говоришь, то с необходимостью придешь к выводу, что говорил все это не ты: языковой субъект не совпадает с субъектом говорящим. Если язык по природе обманщик, то мышление по природе – вор: оно скрадывает от меня мои мысли, вот почему при нахождении правильного ответа легкость разрешения мучений отягощается чувством, что ответ пришел извне. История наполнена репликами писателей, художников и ученых, утверждающих, что они «как бы» исполняли чужую волю – настолько сильно это интеллектуальное отчуждение.

Бояться своих мыслей и ставить их в позицию воруемого – яркая прерогатива шизофреников, но они в большей степени чувствительны к тому, «как все это есть на самом деле», нежели изобретательны по поводу того, чего на самом деле нет. Всякая шизофрения считается обобщением, она есть расширительное понятие, объединяющее невротические состояния и мании.

Так вот, наш случай с мышлением-вором имеет место еще в раннем детстве, на стадии эгоцентрической речи, когда ребенок обнаруживает, что взрослые способны предупреждать его мысли и желания, договаривать за него фразы, антиципировать реакции. В конце концов, у ребенка начинает возникать впечатление, что взрослый «ворует его мысли», как говорит Пиаже. Однако Пиаже сам был ребенком давно и не помнит еще одной особенности такого воровства: взрослый опережает ребенка в его мысли и подставляет ему нужный ответ – так впервые для субъекта искусственно моделируется ситуация искомого предвосхищения мышления.

Наверняка у кого-то был опыт общения с теми, кого принято называть умниками, но не с этими рекордсменами по усидчивости или объему знаний, но с чемпионами по быстроте мышления: все эти математики, суперкалькуляторы и прочие вселенские звездочеты демонстрируют волшебную способность оперирования числами, однако также всем им свойственно то, что никто не может ответить на то самое «как» их мышления; и если в словах человека, способного посчитать в уме, на какой день недели придется 24 декабря 2112 года, хотят видеть неспособность или нежелание раскрыться («Я не знаю, само приходит на ум»), то мы, наоборот, воспримем слова «само приходит на ум» как самое ценное, что они могут нам поведать. Собственно, этот предъявляемый к ним вопрос аналогичен предъявляемому всем нам вопросу: «а как вы говорите, когда еще секунду назад не знаете о том, что скажете, причем никогда не ошибаясь».

Как говорит Соссюр, основу речи составляет членение (articulé), разбивание неопределенного и льющегося потока мозговой деятельности единицами, которые могут этот поток собой сублимировать, то есть словами и символами, на которых, чтобы мыслить, только и можно центрироваться. Лакан продолжает за него, что такое центрирование выливается в то, что сам субъект оказывается децентрированным; это сквозной мотив всего постструктурализма.

Причем усвоение новых объемных блоков информации проходит такое же разбиение – восхитительная способность, позволяющая на утро прочитать стихотворение, которое учил вечером, или наиграть мелодию, которая никак не удавалась накануне.

Мы считаем, то самое articulé присутствует и в случае со звездочетами, но не у каждого оно может разбивать более мощные комплексы чисел. У некоторых этот процесс, сравнимый с индексирующими роботами поисковиков, начинается в числовом, а не в словесном, так что суперкалькуляторы это профессиональные числовые ораторы.

Все это подводит нас к другому тезису о том, что остроумнее (в нужном смысле этого слова) оказывается всегда тот, кто умеет лучше предвосхищать (или в ком предвосхищение лучше «работает»). Кстати, это предвосхищение в принципе описывается понятием непредсказуемости в информационной системе. И именно то, что я не могу знать ответы и решения того, кто мне их дает, и выявляет эту непредсказуемость. Мы уже упоминали о сумасшедших. А как раз сумасшедшие лучше всего являются примером системной непредсказуемости – этим они отличаются от дураков.

Дурак предсказуем и действует всегда наоборот: плачет на свадьбе и хохочет на похоронах, но вот действия сумасшедшего превосходят любые сценарии, тем-то они и опасны. Сюда же, по-видимому, надо отнести и риторическое сравнение между безумными и гениями; общее для них то, их система в большей степени непредсказуема, а расщепленность между их Я и внутренним даймоном радикальнее.

Сама по себе способность быть стратегом ничего не значит, если все строится вокруг стереотипной модели действий. Побеждает тот, кто перескакивает тропы логики. Хороший пример – «Украденное письмо» Эдгара По, тщательнейшим образом разбираемое Лаканом в его непереведенных на русский Ecrits или во второй книге Семинаров.

По сюжету сыщику Дюпену, прообразу Холмса и прочих выдающихся феноменологов, необходимо найти компрометирующее письмо, которое было украдено и сокрыто министром. Последний не может вынести письмо из дворца, поскольку оно может в любой момент понадобиться, поэтому он слегка сминает конверт, адресует его самому себе, имитируя женский почерк, ставя на него свою (sic) печать и кладет на самое видное место своего стола. Полиция делает все, чтобы отыскать письмо, но, как это и полагается полиции, безуспешно. Однако Дюпен знает, что нельзя скрыть что-либо в евклидовом пространстве, ибо если туда добрался тот, кто прячет, то это можно сделать и любому другому. Спрятать что-либо можно только в поле истины. И Дюпен в нужный момент предвосхищает любую стереотипную модель. «Королева полагала, что письмо в безопасности, потому что оно лежало у всех на глазах. Министр тоже оставляет его на виду, уверенный, что именно это делает его незаметным. И выигрывает он не потому что он стратег, а потому что он поэт, – пока не является Дюпен, который еще в большей степени поэт, чем он» (Лакан «Семинары, книга 2»).

Впрочем, Дюпен и в тексте рассказа не скрывает секрета, как можно быть умнее противника, ибо «умнее» означает не степень качества, а меру творчества. «Мне знаком мальчуган, – говорит он, – чья способность верно угадывать в игре «чет-нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если неправильно, то проигрывает. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак в прошлый раз взял четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому опять скажу – нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал «нечет», и теперь он сначала захочет изменить четное количество камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу – «чет!». Он говорит «чет» и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окресли счастливчиком. Но, в сущности говоря, что это такое? «Всего только, – ответил я, – уменье полностью отождествлять свой интеллект с интеллектом противника».

Герой истории всего лишь предвосхищает логический ход противника тем, что ставит себя на его место. Некая зеркальность. Как в лакановской притче о заключенных. Суть ее в следующем. Из трех заключенных одного позволено освободить, но поскольку помилования заслуживают все трое, то им назначают испытание.

Каждому показывают два черных диска и три белых, после чего укрепляют на спине каждого по одному диску. Им нужно догадаться, какого цвета диск у них на спине; после чего направиться к выходу и сказать правильный ответ, заслужив помилование (или, в случае неправильного ответа, казни). О зеркале речи не идет, а общаться друг с другом не в интересах заключенных, поскольку противнику нельзя знать больше, чем знаешь сам. Итак, каждый видит лишь спины двух других. Допустим, всем трем (тайно) помещают на спину по белому диску.

Как нужно им рассуждать?

Если бы вы увидели на спинах других по черному диску, загадка не представляла бы сложности, вы могли бы тут же направиться к выходу, зная, что черных дисков всего два. Но беда в том, что каждый видит по два белых диска и это знание увеличивает неопределенность. Вместе с этим, как ни странно, чтобы решить задачу, на знание ориентироваться не надо.

Видя два белых диска, вы должны сказать себе, что один из двух ваших противников видит либо два белых диска, либо один черный и один белый. Допустим, у вас на спине черный диск, тогда противник должен видеть один белый и один черный диск и думать, а не черный ли диск у него. Но если это так, то третий человек должен метнуться к выходу, увидев два черных диска, но такого не происходит, следовательно, в раскладке нет двух черных дисков. А если это так, любой из двух противников может рассуждать так: если мой диск черный, то обладатель белого уже направился бы к выходу, но поскольку он с места не трогается, выходит, что диск у меня белый, и к выходу иду я.

Именно неподвижность двух других должна подсказать вам, что все в равных условиях, то есть видят одно и то же, следовательно, мой диск белый. Это же справедливо и для той раскладки, когда участвуют два белых и один черный диск, только здесь нужно делать на один ход размышлений меньше.

Не будем забывать, что предвосхищение – это не способность субъекта, а свойство его мышления, совершаемое как бы в обход этого субъекта, поскольку он не управляет этим процессом, а лишь обнаруживает те или иные смыслоформы, называемые им «идеями». Покуда мышление движется в горизонте языка и смысла, то оно идет по заранее проторенным путям и вынуждено опираться на понятия, которые в силу исторического фактора приняли на себя самые разные и противоречивые атрибуции.

В эту ловушку успели попасть не самые темные умы истории мысли. Хотя бы Дарвин и его survival of the fittest, что неправильно переводят на русский язык как «выживает сильнейший». Во-первых, не сильнейший, а приспособленнейший. Во-вторых, fittest – это классическое смысловое предвосхищение результатов survive. Иными словами, все, что выживает – то fittest, но в то же время в структуре самого fittest имеется связь с survive: поэтому-то оно и лучше приспособлено, что выживает. Налицо два смысловых синонима и ошибкой было ставить их в одно высказывание. Это все равно что сказать, что вода – мокрейшее. Свойство быть мокрым имеется только постольку, поскольку имеется вода, которой оно атрибуируется. В предложении «вода – мокрейшее», «мокрейшее» выступает предвосхищением, поскольку оно имеется в языке до того, как высказывание было сделано. Сюда же относится и кэрролловское «Это часы идут за временем или время идет за часами?». Время – это то, что обнаруживается часами как их работа по обнаружению их же работы. Оба понятия становятся возможными лишь на стыке двух смысловых поверхностей, когда путь логики (законов мышления) переходит с одной стороны листа Мебиуса на другую (см. также Поверхность и птицегадатели смысла).

Области и дисциплины, где такое предвосхищение наиболее опасно, это, конечно, естественные науки. Недаром Павлов сильно ругал или даже штрафовал работников своей лаборатории, которые говорили, что «собака хочет есть». И его можно понять: собака не может ничего «хотеть», это физиологический субъект действия своих же потребностей, но дело было скорее не в этом тезисе, а в наделении реакции собаки неправомерным человеческим смыслом. Веками в размышлениях о естественном отборе фигурировали, да и сейчас фигурируют фразы типа: «сильные ноги достигают», «перья способствуют», «желудок позволяет». Почему приспособленность не нуждается в априорных критериях и всегда уже только описывается, как справедливо замечает Бибихин в своем курсе лекций «Гиле». Не потому, что есть флейта, научаются играть, а когда надо играть, как-то достают, добывают, делают флейту. Не потому, что есть зубы, надо грызть и иметь такой-то желудок, а потому что надо грызть, вырастают такие-то зубы, иначе все заключения примут вид заключений известного врача, который объяснял свойство снотворного его усыпляющим действием – классическая игра смысловых плеоназмов.

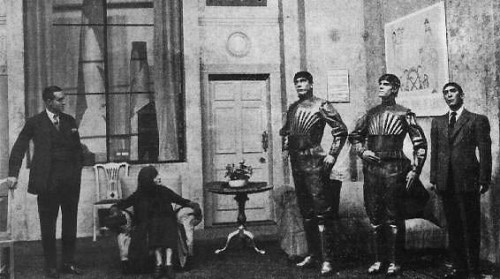

Теперь вернемся к нашей загадке, настало время сказать правильный ответ. Хотя как таковая загадка к теме текста не относится, она служит лишь проверкой для тех, кто хочет почувствовать действие предвосхищения (если, конечно, у вас есть ответ). Все предположения, основанные на том, что наш угадыватель находится в сговоре с учеными, не выдерживают никакой критики, в этом нет тогда ничего загадочного. Куда более разумным кажется предположение о том, что он видит то, чего не видят все остальные. Однако и здесь мы не можем ручаться за то, что десятки, если не сотни других не самых бездарных людей, могли что-то просмотреть; скорее, речь идет о том, что он по-другому интерпретирует то, что видят все. Эксперимент продолжается и на четвертый день, где нашего героя слезно умоляют раскрыть секрет, потому что маленький необъяснимый феномен не дает никому покоя. Наконец, он раскрывается. Начинает угадыватель с того, что воздает хвалу изобретателю, заявляя, что тот сотворил безупречную машину, где объективно нет никаких технических изъянов. Все дело в простой логике. Он берет стул, приносит его на середину комнаты, ставит на него свою ногу и развязывает шнурки на своих ботинках. «Единственная, – говорит он, – разница между роботом и человеком заключалась в том, что прототип надевал свои ботинки сам, в то время как робот был лишен этой возможности. Ему надевает ботинки и брюки кто-то. Посмотрите, – тут он берет в руки свои шнурки и начинает медленно их завязывать, – мы всегда начинаем с большой петельки, которую делаем правой рукой. Когда я сомкну две петельки, большая окажется теперь слева, с внутренней стороны стопы, там, где большой палец. Посмотрите все на свои ботинки, у всех вас большая петелька находится с внутренней стороны обеих стоп. В то же время роботу шнурки завязывает кто-то, поэтому большая петелька на его ботинках оказывается с внешней стороны ступни, со стороны мизинца. Самостоятельность – вот единственное их различие».

И вновь торжествует Кэрролл, когда говорит, что задача состоит не столько в том, чтобы увидеть то, что еще никто не видел – скорее в том, чтобы думать то, что еще никто не думал о том, что видят все.

© Nevzdrasmion, 2011

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: