«Забриски Пойнт»: дискурс молекул и реактивы 60‑х

Разбирать Микеланджело Антониони — это значит говорить об Антониони, а думать о Висконти, Росселини, Бертолуччи, наконец, Феллини, словом, о том корпусе блестящих кинематографических текстов неореализма и модернизма, за которыми было ни одной выдумке не угнаться и никакой реальности не опередить.

У Ролана Барта было интересное рассуждение. Однажды он произвёл разделение держателей монополии на язык на писателей и пишущих.

Писатель — это тот, кто занят работой над словом, и всё его старание, талант и упорство полностью поглощается этой работой. У него есть всего два вида правил: правила искусства (композиция, жанр, письмо) и ремесла (терпенье, труд, поправки и усовершенствования). Пишущий же — это торговец мыслями, идеями, возможно, корыстный исполнитель чужой интеллектуальной воли, пытающийся продать свой оригинальный набор означаемых, но уже вне подлинного языка, не обращая внимание на его цветастость или смыслопроводимость. Точно так же, вслед за Бартом, можно разделить монополистов от кино на режиссеров и снимающих. Антониони будет здесь, конечно, режиссером. Хотя цензоры пленочной реальности не преминут вставить свой аргумент: чтобы снимать неореализм, да ещё в преддверии модернизма, ни особого мастерства, ни знаний жанровой переменной не нужно, так что роль Антониони будет незаконно преуменьшена.

Примерно это и говорили критики на самом излете шестидесятых, когда в прокат вышел теперь уже ставший классикой «Забриски Пойнт». Да и вообще трудно было найти упоминание фильма где-нибудь не в страдательной или даже унизительной форме. К счастью, эти отзывы не относятся к фильму, они пролетают где-то между фильмом, даже его не касаясь. Между тем, подход пятидесятивосьмилетнего Антониони был совсем не дилетантским и не эпигонским, а чего только стоят имена, засветившиеся ещё на сценарной стадии производства картины: Сэм Шепард, Франко Росетти, Тонино Гуэрра и Клэр Пиплоу (жена Бернардо Бертолуччи).

Похоже, что в сценарной стороне дела и таится загадка теперь уже совсем и полностью классического «Забриски Пойнт». Сценарий сшивался из лоскутов, заметок и воспоминаний главным образом самого Антониони; фильм должен был стать его взглядом на Америку 60‑х, ту самую страну, которая так тепло встретила его «Фотоувеличение» в 66-ом. На премьере фильма в руках у Антониони оказалась газета, в которой была заметка про молодого человека, угнавшего небольшой самолет и застреленного при попытке возвратить его назад на авиабазу в Фениксе. Возможно, эта ниточка и привела к цельному концепту «Забриски».

Между тем, смысловая составляющая или message, как это привычнее бы звучало для американского уха, не так уж и спрятана, даже лежит на поверхности: молодёжь и революция, старое и новое, восходящее идеалистическое и царствующее материалистическое, левое и правое, наконец, Эрос и Танатос. Уж если что и можно было найти в Америке архетипического и мифологического, то это можно было сделать только на отрезке истории от начала 60‑х и до середины 70‑х. По счастью, Антониони оказался в нужном месте и в нужное время. «Вы меня спрашиваете, — рассуждает он в интервью, — будет ли жестокой революция в Америке? Возможно, лет за пятьдесят события и подойдут к своему апогею и те силы, которые сейчас глубоко внизу, в своё время вырвутся на поверхность. Кто знает? Даже если множество молодых людей и говорят о насильственных методах, то не все на них способны. Ведь это не так-то и легко. Марк из «Забриски Пойнт» хотел застрелить полицейского, но не смог. Иногда жестокость оправдана, но в руках студентов она всего лишь звено в цепи умозрений — что-то совершенно иное, чем жестокость, которой отвечают на условия жизни в гетто чернокожих; там она сугубо материальна».

Впрочем, Антониони в «Забриски» идеологическая сторона интересовала мало, если не считать сцены, когда Марк говорит полисмену, что его зовут Карл Маркс, а тот записывает его как Carl Marx. Сверхзадача Антониони не документальная и не нарративная, может быть, поэтому её так трудно было всем ухватить. Если в «Приключении» или в «Фотоувеличении» мы видит хорошо скроенный и отполированный сюжет, то в «Забриски Пойнт», Антониони занят постоянным поиском, кинематографической охотой, фотографическим пристреливанием и наведением фокуса; он словно пёс принюхивается к атмосфере и следит за малейшими изменениями ветра.

Поистине Антониони снимает ни-к-чему-не-обязывающие картины. Для них даже не жалко выделить такой термин. Никаких глубоких образов, никаких неподъёмных страстей и угловатой драматургии (в крайнем случае, хореографическая пластика). То, что обычно прочитывается в фильме — некоторое смысловое измерение – в фильмах Антониони представлено в виде засвеченной фотографии: настолько оно неоднозначно, расплывчато, как в «Рыбке-бананке» или прозе Капоте. Наверное, поэтому вначале его новые фильмы проходили практически незамеченными, а уже после задним числом попадали в раздел классики. Хотя сам мастер, наверное, посмеялся бы над такими решениями, как, например, посмеялся бы Линч, когда ему бы сказали, что поняли, о чем он снимает. Правда, Линч пародист, он ставит на каждом углу уловки и ловушки для зрителя, а вот Антониони повествует с открытым сердцем.

В «Фотоувеличении» зритель две трети фильма ждёт развязки: кто был убийцей, кто был жертвой, и кто была та женщина, так неудачно засветившаяся на пленке фотографа-денди. И что видит зритель? Ничего. Труп вместе с украденными фотографиями к утру следующего дня исчезает, не оставляя никакой возможности продолжать расследование. Но тут, разумеется, нельзя останавливать картину, поэтому дается как бы алиби, предлог для сведения зрительского ожидания и лишней энергии: бродячая группа мимов. Как нам её трактовать? Они тоже делают вид, будто что-то изображают, вернее, как сказал бы Сартр, играют в бытие мимов, но это и есть метафора ни-к-чему-не-обязывания. Она гасит любую неразрешенность и поглощает все смыслы. Можно точно также оборвать на самом интересном любой фильм Феллини и показать группу мимов, с которой, в конце концов, начинаешь сомневаться в реальности и происходящего и происходившего. Точно так же и герой «Фотоувеличения» в конце идет за воображаемым мячиком мимов: он уже не может быть ни в чем уверен; фотография такой же мираж и призрак, как и то, что она отображает, в этом и есть смысл фильма.

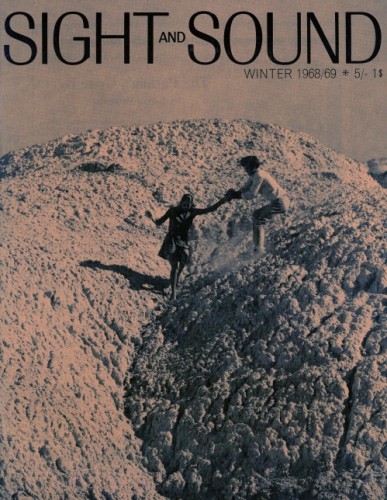

Более классическое «Приключение», ни на йоту не выбившееся из потока неореализма, тоже исповедовало этот приём, правда, без мимов. Компания друзей решает провести выходные на море и понырять вдали от посторонних глаз. Но тут один из ключевых героев паутины маскулинно-фемининных отношений, дочь дипломата Анна, исчезает. Что это? Куда с необитаемого острова делась Анна? Зачем вообще нужно это исчезновение, ведь со сценарной точки зрения дело далеко не пустяковое? Нарративная нить картины резко рвется и до самого конца только истончается, пока не обрывается вместе с пленкой. Как и «Приключение», «Забриски Пойнт» кажется ни-к-чему-не-обязывающей прогулкой, поездкой, которую лучше назвать словом trip со всеми присущими ему значениями. История, рассказанная в «Забриски», и смотрится как случайный взгляд на один день из жизни случайных персонажей, не даром самая первая в фильме сцена, сцена обсуждения студентами плана бунта снята как бы в документальном стиле.

В «Забриски Пойнт» Америка представлена такой, какой она и должна быть; запечатлённой как бы мимолетом, из окна автомобиля или самолета, её вполне хватает для картины, ведь Америка – это исключительно поверхность, двухмерное измерение: такому восприятию служит, в том числе, искусная метафора угона самолета и прилёта в Долину Смерти, словно самолёт не летит, а движется по плоскости.

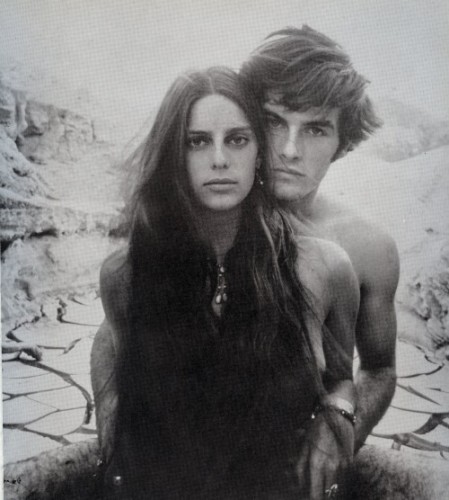

Аризона. Феникс, со времен Хичкока накаляющийся от жары с утра и испускающий тепло под вечер. Под действием тепла все молекулы в веществе имеют привычку набирать скорость, течь быстрее, а потом и становиться настолько игривыми и от смеха не удерживающими химические решетки, что вещество, наконец, плавится. Антониони акцентируется на температурно-молекулярной тематике: тут и медленный разгон событий утром, и прогноз погоды, и жаркий полдень с перестрелкой, и голод, охватывающий после сиесты, и теплый вечер в пустыне. Как нетрудно догадаться, и Марк и Дарья (трудно подобрать более подходящую пару непрофессиональных актеров), это две отлетевшие от своих мест молекулы, встречающиеся случайно в пустыне у Долины Смерти. Но это не встреча tête-à-tête, как это часто бывает, Марк делает сперва на самолете пару кругов, чтобы, наконец, утихомирить своё движение в никуда. Кстати, это соответствует тематике американской пустыни, ведь уже в 50‑х по ней проложены великолепные трассы, а для них выпущены тяжелые, инерционные машины, помогающие неспешно набирать скорость и создавать впечатление космического комфортабельного полета через пустоту, раскинувшуюся на плоскости.

Антониони, конечно же, не покупается на трюк с названием Долины Смерти: «почему я снимал фильм в Америке, – говорит он, – так я люблю эту страну. Мне нравится природа, ландшафт, вот почему я выбрал Долину Смерти: она невероятно красива, а не потому что там нет ничего живого. К тому же в этой части света происходят интересные события: противоречия, большинство из которых может возникнуть где угодно, но здесь они происходят сейчас. Это я и пытался показать в «Забриски Пойнт».

Сама же Долина отсылает к досознательному прошлому, праистории земли с её археологическими революциями. Как и у Кубрика, место изображено как соединение праисторического с космологическим, или с потусторонним, чему свидетельство прекрасный мираж Дарьи. Они с Марком из любопытства спускаются в высохшее ложе моря, через миллионы лет проступившее на поверхность. Но вот уже десятки пар – ещё одни положительно и отрицательно заряженные частицы – липнут друг к другу, катаясь в песке и отложениях кальция. Пыль облепляет ноги, спину и грудь, не хочется даже целоваться, чтобы лишний раз не сплевывать песок. Сцена, которую посчитали слишком откровенной, не содержит ничего пошлого, там даже нет намеков на что-то соматическое. Любовь голых тел это и есть игра молекул, притягивающихся через пыль и песок статическим напряжением 60‑х: тут нет ничего непристойного. Актеры любительского театра Чайкина (которых чуть не посадили за какое-то там нарушение законодательства) играют роль этих молекул, что электризует уже всю картину.

Этот дискурс Эроса раскрывается посреди дискурса Танатоса, но не как убийства, а как отсутствия жизни: она была здесь когда-то, но теперь органика вновь стала неорганикой: солью, кварцем и кальцием Долины Смерти. Тут ещё одно противопоставление: мы видим всё напряженное и противоречивое в городе, центре рационального социума, а в географическом отдалении, носящим название смерти, к нам приходит видение мифических умиротворяющих сцен и нас посещает Эрос. Сделать город местом напряжение ЦНС для Антониони дело не трудное: яркие, броские вывески, непомерные краски, кричащая семиотика урбанизма, даже ещё отсталых населенных пунктов.

Чтобы вернуться из страны мертвых, Марку надо измениться (исключительно архетипический и сказочный мотив, вроде натирания тела полынью, чтобы мертвые не почуяли живой дух), вот зачем нужно разукрасить угнанный самолет психоделическими узорами, превратить его в доисторическую птицу феникс, чтобы полететь обратно в Phoenix (хотя на самом деле он летит в Лос-Анджелес). Или, может быть, это нанесение ритуальных покровов перед смертью – кто знает? Ясно только то, что фильм ненароком вытек из моих виниловых пластинок, оставленных случайно греться на Солнце. Самолету не хватает разве что надписи соответствующими шрифтами, чтобы не быть обложкой для альбома группы, исполняющей psychedelic или garage rock. В принципе, это мог быть и намек на обильно звучащие в фильме Pink Floyd, Youngbloods, Kaleidoscope, Rolling Stones или Grateful Dead.

Даже академический подход к Антониони не обходит молчанием цветастость его дискурса. «Антониони, – пишет Делёз – еще один из величайших колористов кинематографа, пользуется холодными цветами, доведенными до максимума их полноты или интенсификации с тем, чтобы преодолеть их поглощающую функцию, еще удерживавшую персонажей и преображенные ситуации в пространстве грезы или кошмара. У Антониони цвет доводит пространство до пустоты, изглаживающей то, что она поглотила. Бонитцер писал: «Начиная с «Приключения», основные поиски Антониони лежали в сфере пустого плана, плана необитаемого. В самом конце «Затмения» все планы, пройденные супружеской четой, пересматривает и исправляет пустота, о чем свидетельствует название фильма. Антониони в таких фильмах, как «Красная пустыня», «Забриски Пойнт», «Профессия: репортер» ищет пустыню, которая завершается тревеллингом по пустому пространству кадра, переплетениями бессмысленного пробега, достигающего пределов нефигуративного искусства. Предмет кинематографа Антониони – достижение нефигуративного через приключение, по окончании которого происходит «затмение» лица и исчезновение персонажей. Именно цвет возводит пространство в степень пустоты, после чего свершается часть того, что может реализоваться в событии. И пространство выходит из этого процесса не депотенциализированным, а, напротив, с повышенным зарядом потенциала». (Ж. Делёз «Кино»)

В «Забриски Пойнт» этот заряд, помимо всего прочего, придает местность, исторгающая из себя знаки абсолютного прошлого (Долина Смерти), а также удачная вставка-хэппенинг, которую взяли на вооружение и другие режиссёры, например, Ходоровски. Возвращаясь к теме молекул, стоит сказать, как сильно образы Антониони отсылают к этой кислотно-реактивной теме.

Это и студенты в начале картины; это и полиция, вступающая в химическую реакцию с валентными радикалами; это и Марк с Дарьей; это и мальчишки, пристающие к Дарье со слишком откровенными предложениями – вот уж ещё одни реактивы.

Тематика немедленной реакции проявляется не только в столкновениях с полицией, бунтах или перестрелке. Антониони вообще привлекает как можно больше означаемых чего-то противоречивого. Высохшая река, взлет против ветра в обратном направлении, возврат похищенного, взрыв дома… После театральных актёров, играющих частицы, взрыв – другая бесспорная кинематографическая удача Антониони. Заметим мимолётом, что в Blow up он показывал конформистских яппи из Zabriskie Point, а в нонконформистском Zabriskie Point он устроил им настоящий blow up.[1]

Взрыв шикарного дома (который, как и сгорающий дом в «Жертвоприношении» Тарковского строили дважды) – это нечто исключительно символическое, под ним подразумевается разрыв привычных связей, но не как в случае с подогреванием молекул – плавный и постепенный – а одномоментный, радикальный и необратимый. Взрыв лишает вещи своих привычных мест в дискурсе, уничтожает их индивидуальность и производит декомпозицию самого дискурса. Это усугубляется и взрывом бытовых вещей, символов успешности, конформизма, покладистости социальной идеологии: телевизора, передающего новости, холодильника с омарами и семгой, дорогих шмоток, журнала Look… Чтобы этот момент никак не был воспринят, как нечто свершающееся в реальности, это – как и игра актёров-молекул в Долине Смерти – специально маркируется как пространство сознания Дарьи – от внимательного зрителя эта деталь убежать не должна.

В замедленной съемке есть неоспоримое очарование, особенно, когда замедлена сама скорость, само расщепление вещества, его взрывающаяся материя и мгновенная деструктуризация. Этот ритм сгущенного мгновения и створоженного мига парадоксальным образом отсылает не к насилию и разрушению, а сотворению мира, тому странному щелочному состоянию, где молекулы находятся в подвешенном состоянии – в суспензии. Эта скорость чрезвычайно редко встречается в природе, словно она скрадена от чужих глаз самой физикой (и проявлена почти в одно и то же время Антониони и Кубриком в «Одиссее»). А отряхивающаяся от воды собака, снятая с такой же выдержкой никак не менее божественна, чем сам Бодхисаттва. Вот и Pink Floyd, чью музыку можно считать вообще слишком небесной и духовидческой для земных ушей – как нельзя лучше подходит к визуальному ряду. Антониони впервые из всех режиссёров включил эту мифологему в кинотекст, придав ему стройность и одухотворенность ведийских трактатов. И вплоть до сего дня, все, кто пытается очаровать зрителя хрупкостью мгновения, не придумывают ничего, кроме неловкой заторможенности, вот почему после «Забриски Пойнт» любой взрыв, снятый в такой технике, извините за прямоту речи, просто сосёт.

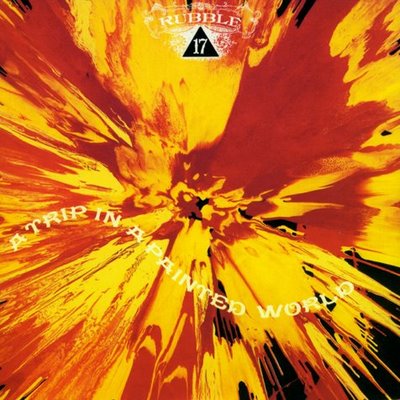

Возможно, будет преждевременным подходить к «Забриски Пойнт», будучи не слишком просвещенным в делах и событиях того волшебного времени под названием шестидесятые. Должно быть, трудно ощутить все нужные вибрации картины, не прослушав предварительно все девять сборников Fading Yellow, двенадцать Mindrocker’а и столько же Psychedelic States, обложки которых напоминают раскраску угнанного самолёта. Поскольку Антониони и сам не против был привлекать к своим лентам подобного рода музыку, можно взять какое попадёт название любого типичного альбома того времени и приладить его к эпиграфу «Забриски». Тащим наугад: Rubble Collection vol. 17 – A Trip In A Painted World.

[1] Игра слов: blow up – фотоувеличение и взрыв, также название фильма Антониони 66-ого года.

©Nevzdrasmion

p.s. в качестве послесловия к эссе Невздрасмиона хотелось бы процитировать собственный текст из недавно найденного блокнота, написанный в 2006 году — А.Т.

Вспомним то, что было незадолго до нас, когда божественная амброзия растекалась по сахарным кубикам, и истощенные художники являли собой комки плоти, медленно, но верно распадающиеся в чистое существование. Призрачный, наркотический рассвет, счастье для всех, кто способен обрести его — и смерть собакам.

Эти волшебные дни были иллюзией, трепетной, стройной и нелогичной.

Памятник той эпохе, всеобъемлющий и молчаливо-лаконичный — это гениальная в своей безыскусности лента Микеланджело Антониони «Zabriskie Point». Культовый в узких кругах, ныне он известен весьма широко, но в основном среди бледных, забитых детей, неумело подражающим Дуракам прошлого — девочка, впервые красящая маминой помадой губы на пол-лица.

Дух времени вполне восстановим — на ту же на тему роман Роберта Ирвина «Satan wants me!», странный и чарующий.

Эпизод, увенчивающий эпохальный фильм Антониони, достоин отдельного разбора здесь. Девушка славянской наружности, с ненавидящим, расподобляющим взглядом под утробный вопль Уотерса и барабанную истерику Мэйсона — она видит как бесконечное число раз взрывается здание.

Взрывается все, взрывается лицемерное патриархальное общество, взрывается ублюдочная семья-мясокомбинат, взрываются игрушечные полицейские с игрушечными пистолетами, взрывается занятый в массовке мудак Харрисон Форд, взрывается голова президента Никсона – Ферриса Ф. Фримонта, – и все это сияет и блещет, вздуваясь солнцем, и на бесчеловечно прекрасный миг замирает в танце смерти, после которого нет уже ничего. Катарсис.

Здание цело. Но девушка умиротворенно улыбается, она была там, она видела — поэтому гармония будет вливаться ей в ушки ветром судьбы и перемен.

Она садится в машину и в сонной космической тишине едет к восходящему солнцу цвета citrinitas, и это в самом деле конец.

Женщина была там, она осталась. Она переживет всех нас. Но как быть тем, кто лишь хотел привнести немного цвета в даже уже не прячущуюся монохромную Империю?

А вместо этого — получил свинцовый укол в беззаботно распахнутый детский рот. Или недоуменно умер после, так и не поняв, что же в итоге произошло.

Это было лето прекраснейшей лжи человечества.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: