Священноиерей и постмодернизм (культурологическое эссе с сюрпризом)

От редакции

С давних пор мы остерегаемся использования в своей речи слов с приставкой пост- (кроме слов, связанных так или иначе с постовой службой или с нашей доблестной почтой), так как данные слова зачастую таят в себе некий застоявшийся яд – стагнацию, ощущаемую на смысловом уровне. Данное ощущение удивительным образом ухватил, осмыслил и вербализировал один наш юный подписчик, который прислал нам нижеследующий текст.

Однако, данный текст является не столько культорологическим анализом зловещих гримас постмодернизма, но и серебрянным ключом, отпирающим дверь в блаженные нулевые годы, когда, как нам припоминается, семантический апокалипсис в формате 24/7 виделся таким далёким и посему – желанным.

В общем, мы гарантируем, что если у вас хватит смелости последовательно дочитать до конца, то там (в конце) вы обнаружите настоящий сапфир духа. Или рубин. Бля, ну в общем вы явно обнаружите там что-то охуенное. Поэтому – дерзайте!

На самом деле, несмотря на то, что говорить мы будем о постмодернизме и вещах, его окружающих и составляющих, начать нужно с предпосылок и того, что было «до». Иное, неприжившееся название постмодернизма – поставангардизм – это самое «до» однозначно определяет. Итак, авангардизм – вернее, не он целиком, а только то, что важно и нужно для понимания проблемы.

Основная черта авангардизма – естественно, идеологическая, поскольку воля едина, а разнятся лишь формы ее выражения – это стремление строить новый мiр и создавать нового человека. Авангардист верит, что искусство – настоящее искусство, незамутненное академизмом и формализмом – действительно способно менять сознание, и общество, вести его к некоему недостижимому (а иногда и непостижимому) идеалу.

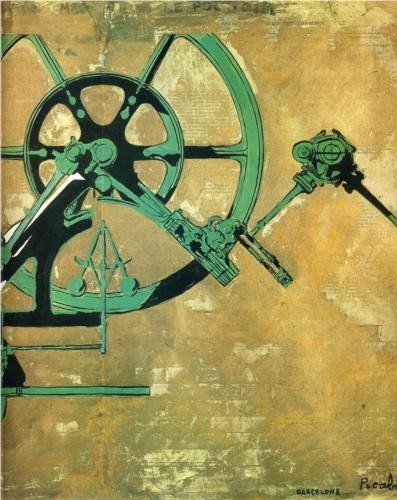

Очень ярко эта черта проявилась в милитаристском футуризме. Недовольный мягкотелостью и консервативностью этого мiра, он воспевает агрессию, самоотверженность, жесткую силу, мужество – мужество грубое, прямолинейное, патриархальное. Чтобы приблизиться к, нет, приблизить и подавить дивное будущее, Машина объявляется богом, даже богочеловеком. Человек сильный, волевой, энергичный – прекрасен, но еще прекраснее он станет, если взойдет за руль машины, несущейся вдоль и сквозь пространство в далекое сияющее ничто. Истина познается в сравнении, сражении, борьбе, война – гигиена мiра. «Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живем в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость.»

Когда началась Первая Мiровая, многие футуристы побросали дела и пошли на фронт, где благополучно сгинули – зря? Нет. Футурист, как авангардист до металла костей, претворяет свою идею в жизнь последовательно и готов пожертвовать собой без остатка, чтобы привести земной мiр к Идеалу. Погибнуть за такое – почет, умереть на войне – очищающе правильно и достойно уважения.

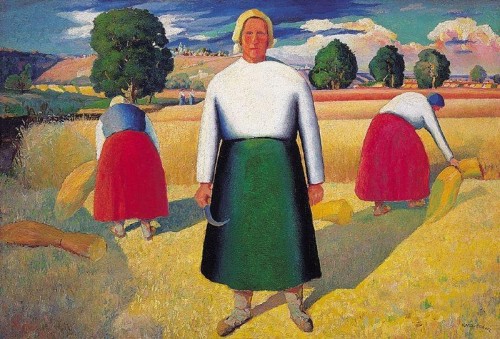

Отдельно прекрасный вариант революционного авангардизма сложился в России – русский авангард, хтоническое бурление и кровосмешение стилей, которые на своей родине в Европе были представлены лишь отдельными сценами. Первый среди равных – супрематизм, отрицающий заполненное конструктами общественное сознание и манифестирующий признание сухого академизма ремеслом, а не искусством, отправлял зрителя в идеализированный мiр, в котором царят и существуют только абстрактные геометрические фигуры – суть низведение до основ и тонких материй. «Черный — как знак экономии, красный – как сигнал революции, и белый – как чистое действие!» Именно к этому чистому беспредметному действию и ведет наш мiр супрематизм.

Позднего Малевича часто ругали современники за отход от канонов супрематизма в русло реализма и импрессионизма, однако это не совсем верно. Авангардист – всегда идеалист, и Малевич не исключение. Этот этап его творчества – демонстрация супрематизма, всепроникающего в нашу серую реальность и подчиняющего ее себе. Он обретает объем и сознание, остается при этом таким же «двумерным» и плоским – но реальным и вневременным.

Авангардизм не устраивает существующий мiр, поэтому он сначала строит свой, а потом проводит мост между двумя вселенными, надеясь наставить человечество на путь истинный. Он ставит перед собой задачу перестроить общество, находит решение – и, буквально, дает ему жизнь.

Итак, с этим определились. Теперь стоит перейти к основному авангардистскому стилю, который необходимо упомянуть – поп-арту. Если кратко, поп-арт – это яркая и живая критика общества потребления, отрицающего познание в угоду простым удовольствиям. Его метод – тонкая ирония, не доходящая до прямолинейного сарказма – он действует мягко и осторожно, чтобы не навредить. Однако, о многом тут стоит сказать поконкретнее, чем я сейчас и займусь.

Особенно прекрасным мне видится пример Энди Уорхола – нет, не его картин, а его самого. Уорхол – человек, превративший свою жизнь в поехавший перформанс, в злую кальку с общества потребления. Он брал какой-то конструкт, примерял его на себя, доводил до абсурда и низводил в пыль. Детские и сексуальные комплексы, социальные установки, поведенческие паттерны – после Уорхола от этого всего не оставалось ни следа. Значительная часть метаморфоз, которые он проводил с собой и окружающими, и их реакций на это описана в его книге «Философия Энди Уорхола». В ней же есть просто великолепная глава, посвященная описанию того, как его подруга убирает свою квартиру. Циклопическое количество страниц, заполненных абсурдом, литрами моющих средств и пропылесошенной пыли – высмеивание педантизма и перфекционизма, который не помогает и структурирует, а ограничивает и идет во вред. «Средний человек», «настоящий американец» – то, что в итоге Уорхол был ассимилирован и «употреблен» – показывает, что он одновременно и выиграл и проиграл. Нет, скорее, переиграл и проиграл.

О картинах Уорхола хочется сказать отдельно – но делать это нужно в диалоге с Роем Лихтенштейном, посколько они оба исследовали одну проблему, но с разных концов. Итак, мы имеем извечный, вопрос, который поставил еще пресвятой Марсель Дюшан – что считать искусством? Или его более конкретный вариант – где проходит черта между уникальным единичным произведением и массовой продукцией? Рой Лихтенштейн делает вот что: он берет нечто безусловно массовое, достаточно приземленно примитивное, но очень американское – комикс – и перерисовывает его красками на большой холст. Важно понимать, что он использует не оригинальный рисунок, а именно его машиннопроизводственное воплощение со всеми типографскими огрехами и низким качеством печати. Более того, на холст помещается всего один фрейм – так он начисто вырывается из контекста, а произведение лишается смысла – зрителю дается право толковать его на свое усмотрение. Таков вклад Роя Лихтенштейна в решение этой проблемы – он проводит трансмутацию машинной продукции в уникальный предмет искусства, обнажая ее скрытую бессмысленность и удаленность от истины.

Энди Уорхол подходит с другой стороны. На своей Фабрике вместе с десятком ассистентов он занимается «штамповкой» работ. Помощники подносят трафареты, Уорхол быстро закрашивает их краской – в год с Фабрики выходило по 2000 идентичных копий его работ. Так он проводит обратное преобразование, переводя свое искусство в ранг массового, превращая его в то, что он называл бизнес-искусством, удовлетворяющим желания общества в эстетичности и количестве.

Уместно сейчас задать вопрос – раз авангардизм создает новый мiр и нового человека, что тогда создает поп-арт? Такие авангардистские жанры, как, например, кубизм и футуризм визионерствовали о своем идеальном мiре, поп-арт же – о мiре безблагостном, неблагоприятном, в котором царят все самые негативные черты общества потребления. Когда Уорхол обвешивает себя конструктами, он на самом деле делает из себя искусственный образ успешного человека и показывает, что так жить не просто неконструктивно – бессмысленно. Революционная сторона поп-арта как авангардистского жанра – не приблизить человечество к этому идеализированному мiру, а наоборот, не допустить его туда, всеми силами удержать и отвратить от него.

В конечном счете поп-арт проигрывает обществу потребления и поглощается им. Этим поп-арт обнажает еще одну проблему авангардизма – то, что с обществом он говорит совершенно на разных языках. Как можно как-то преобразовывать человеческую массу, если она не понимает, что ты пытаешься ей сказать?

На рубеже 60–70х годов авангардизм переживает период упорной рефлексии сам на себя. Страдает как раз-таки та самая связующая черта – революционное стремление создавать нового человека. Авангардизм понимает, что не справляется с возложенной на себя задачей, более того, он преисполняется ощущением того, что в принципе не способен созидать сознание и новую реальность. Он замыкается в себе и концентрируется на исследовании реальности уже существующей – что она из себя представляет и куда движется. Возникает период, именуемый постпоп-артом.

В постпоп-арте очень выделяется фотореализм – особенно в связи с тем, как он используется и «употребляется» сейчас. Фотореализм возник как более тонкое продолжение поп-арта и обращался к одной из нерешенных проблем в искусстве – отношении фотографии с живописью. Если в середине 19 века, когда фотография более-менее распроcтранилась по мiру, она воспринималась исключительно как утилитарный инструмент фиксации реальности и начисто отвергалась художниками, то потом стала использоваться все чаще и чаще. Многие художники поняли, что сфотографировать что-то и рисовать уже в студии или дома проще, чем с натуры – более того, некоторые стали исследовать исключительно фотографию и то, как реальность видоизменяется камерой. Фотография – реальна и нереальна одновременно, на ней сохранено нечто материальное и физическое, но в то же время уже давно несуществующее в пространстве.

Проходит время, фотоаппараты появляются в каждой семье – и значение фотографии обесценивается, она вновь принимает утилитарный, инструментарный характер. Люди начинают фотографировать окружающий мiр, делая это неумело, безвкусно, безыдейно. Череды бессмысленных и однотипных фотографий семейных пар на фоне достопримечательностей, детей в десятках разных поз и размеров и вымученно счастливых друзей и знакомых собираются вместе с комично-фальшивыми рекламными коллажами (в духе «урааа, я взял ипотеку на 25 лет!») в жуткую бурлящую массу словно потусторонних кадров. Они берутся «на память», но на деле для галочки, изображают подлинных призраков – блеклых, тусклых и неискренних – и в конце концов оседают в ящиках стола, полках шкафов или, как сейчас, жестких дисках компьютера.

Фотореалисты обращаются как раз к этой искусственно созданной реальности успешных людей, счастливых семей и браков, крепкой дружбы и долголетных отношений. В названии скрыта игра слов: фотореализм означает не и изображать «достоверно, как на фотографии», а изображать фотографии – реальность сквозь объектив фотокамеры. Чтобы доказать себе и окружающим, что человечество не может приблизиться – даже недостойно! – светлого будущего, авангардизм в лице фотореализма берет от общества потребления самое пошлое и фальшивое – домашние и свадебные фото, фотографии с заграничных путешествий. Скрупулезно изображая все это на огромных многометровых холстах, фотореалисты словно говорят зрителю: если это та реальность, которую ты возжелал намертво запечатлеть в снимке, то она суха, скудна и примитивна. Действительно, человек мог бы уже давно ступать по земле совершенного авангардистского мiра – но спокойно довольствуется данной ему убогой Землей.

Собственно, где-то здесь и возникает то, что принято именовать постмодернизмом. Авангардизм, сначала уставший создавать новое общество, а потом уставший указывать существующему на его изъяны, доходит до крайности и начинает высмеивать сам себя, свою немощность и беспомощность. Происходит отрицание концепта, отрицание революционного начала – и в такой ситуации художнику, оставшемуся наедине со всей той грудой идей и возможностей, которую материализовал после себя издыхающий авангардизм, не остается ничего, кроме как начать ими пользоваться – только уже не вдаваясь в смысл сказанного. Спрягая символы и образы в свободном, вольном ключе, постмодернизм не утруждает себя придумывать что-то новое – он лишь переваривает старое и тем самым загоняет себя в рамки, лишаясь и свободы и воли. Но, ирония, тем самым ему удается сделать то, чего так и не смог достичь авангардизм – создать сперва новое искусство, потом новое общественное сознание – и в конце концов, нового человека. Но об это подробнее дальше.

Сейчас я сделаю одну очень неблагодарную, но тем не менее совершенно легальную вещь – экстраполирую процесс, приведший искусство к постмодернизму, на общественно-социальный уровень и посмотрю, что параллельно с ним происходило там.

А там шла параллельная перестройка мозгов. Человек пресыщается информацией, виной тому – развитие средств коммуникации (телефон, радио-телевизор и, кульминация, интернет) и индустрии удовольствий. Упрощение доступа к информации приводит к тому, что информация обесценивается, а нечто, непредназначенное для широких масс, легко получает огласку. Теперь чтобы найти в плеяде наук и навыков какую-то тему, которую будет интересно изучать, больше не нужно хотя бы мельком познакомиться с ними всеми. Все доступные и удобные ходы лежат на поверхности, поощряются и культивируются обществом – на выходе имеем во-первых, узкую специализацию, и во-вторых, нарождение социальных конструктов и стигмат.

Из-за этого в обществе начинает диктоваться примат личного мнения над истиной. В связи с тем, что познание теряет престиж и важность, а наука уходит в дебри, о которых рассуждать может только 3.5 человека, становится совершенно нормально обосновывать тезисы тем, что «я так считаю». Личное мнение не обязательно должно быть подтверждено фактически, но оно должно быть эмоционально подкреплено – ты должен верить в то, что говоришь. Как результат, мнение мужика с улицы приравнивается к мнению специалиста, а человек в своих мыслях начинает основываться на суждениях, услышанных краем уха, и категорически рассуждать на темы, в которых разбирается весьма поверхностно.

Появление интернета и его увеличивающаяся доступность становятся триггером этой мiровоззренческой позиции, и она принимает статус общественной идеологии, сознание-образующей системы ценностей, догматики – даже катехизиса. И вот парадокс – эта кривая калька с авангардизма, лишенная концептуального и бунтарского начал, оказалась способна исполнить мечту авангардизма, над которой тот бился несколько десятков лет, и создать общество настолько традиционалистское в своей после-современности, что оно нашло в себе силы низводить на нет любые будущие начинания по его перестройке. Именно то, чего добивался авангардизм, оказалось в одночасье тоталитарно и авторитарно погребено его противоположностью.

В этом кроются причины того, почему искусство сейчас переживает мощнейший кризис, и вынуждено чуть ли не создавать само себя заново, приспосабливаясь к новым условиям. Впрочем, этот процесс мертворожденный и ему не суждено дойти до логичного конца – и сейчас я объясню, почему, на примере такого знакомого всем явления как вебпанк, которое, на самом деле, к искусству имеет весьма опосредованное отношение, но зато является чем-то, что было создано на основе постмодернистких ценностей, в рамках них же сформировано и благополучно умерщвлено.

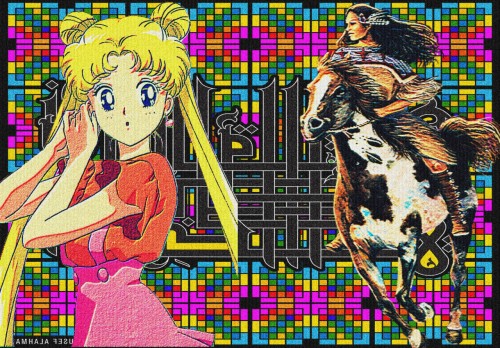

Вебпанк – это постмодернистская ирония над интернет-культурой, в которой, помимо всех чисто постмодернистских черт, объявляется презрение к личному пространству и собственности. Вторгнуться в чужое пространство, забрать оттуда артефакт, переиначить на свой лад и выложить в сеть под соусом ненависти к табу и стигматизации – вот метод, которым вебпанк достигает своих целей. Находится какая-то скрытая, личная и потайная тема – чаще всего фетиш или перверсия, поскольку сексуальное пространство остается одним из самых неизведанных и табуированных – оттуда вытаскивается нечто очень мерзкое и отвратительное с точки зрения общественной морали и помещается в рамки интернет-пространства, лишая его смысла и изначальной привлекательности. Также в качестве такой темы может быть использован какой-нибудь преступный сюжет, противоправное действие – но итог остается тем же: в отрыве от изначального контекста оскопленный артефакт лишается смысла, привлекательности, мотива – всего, что соединяет его с реальностью. Именно в таком обделенном, голом виде он презентуется зрителю, который волен трактовать его на свой лад и наделять своим смыслом. Так, через призму интернета, происходит обмен мнениями и информацией, помещаясь в стерильное пространство вебпанка, предметы лишаются старых значений и приобретают новые. У потребителя такого контента в результате остается чисто эмпирическое представление об артефакте – будучи совершенно не в курсе изначального контекста, он присваивает ему свой. А в постмодернистской системе ценностей такое присвоение абсолютно легально – человек получает мнение, которое может абсолютно не соотноситься с реальностью, но при это в которое он совершенно спокойно может верить и которым волен руководствоваться в дальнейшем.

К слову, этот потребитель – отнюдь не зритель, а участник. Вебпанк презирает его и стремится как можно больше насолить и запутать – это постмодернизм ради постмодернизма, зрителя в нем быть не должно. Поэтому треки в жанре вичхаус имеют нечитаемые и невоспроизводимые названия, а картинки пропускаются через десяток фильтров – так еще больше теряется связь с реальностью, а вокруг артефакта возводится чистое пространство, свободное от всех мнений, кроме визуального представления зрителя.

С ростом популярности – а популярность неизбежна, так как информация легкодоступна и распространяется чрезвычайно быстро – вебпанк лишается этой первоначальной идеологии и начинает существовать лишь как эстетика. Остается только право накладывать фильтры и встраивать юникод в названия – со смертью концепта явление теряет и ценность. Вебпанк отныне не способен пугать и поражать непосвященных – он становится фоновым и декоративным.

Итак, мы имеем искусство, которое все еще стоит на авангардистских рельсах (и не собирается с них съезжать) – но которое разучилось ими пользоваться и не знает, как двигаться дальше. У него есть два варианта пути: оно может попытаться создать что-то новое на постмодернистской основе – но, как я пояснил выше, это почти невозможно, или откатиться назад к авангардистской-концептуалистской точке и пойти по параллельной тропинке. Но искусство сейчас пребывает в подвешенном состоянии – вектора нет, как и нет того, кто мог бы его задать.

Вот о векторе будет потом – это как раз то, ради чего этот текст и писался – а пока о том, что происходит в обществе, и каковы его реакции на такое вот неопределенное состояние искусства.

В двух словах: ему тоже не по себе. У людей из-под ног уходит земля – мiр вокруг развивается слишком быстро, чтобы за всем поспевать – если человек пытается быть в курсе происходящего, то испытывает резкий когнитивный диссонанс и переполнение ячеек. Удержать в себе массу информации чрезвычайно трудно – часть быстро перестает быть актуальной, часть приходит в негодность или забывается. Поверх накладываются еще и хрестоматийные причитания о скором конце науки, полной изученности всего и вся – словом, технологической сингулярности. В этих условиях очень трудно мыслить здраво – поэтому общество выбирает путь наименьшего сопротивления и еще больше обесценивает информацию. Знать необязательно, главное – иметь доступ к знанию и пользоваться им по необходимости, начисто выбрасывая из головы после. Узкая специализированность, стигматизация людей по выбранной сфере познания, очернение неугодных и осветление выборочно «достойных» профессий и видов деятельности – это уже не свойство, а признак, нечто совсем укоренившееся и въевшееся в действительность.

Информация быстро устаревает, поэтому не идти в ногу со временем – уже норма. Открещиваться от всего нового, воспринимать его в штыки, даже не пытаться понять, что происходит вокруг и зачем – последствия этого. Сюда же еще примешивается другой фактор – отсутствие мотивации и конформизм. Человек хочет поступать так, как легко, так, чтобы не попасть в неблагоприятные условия, в которых приходится думать и что-то решать – поэтому принять и перенять мнение кого-то свыше, которое (не забывайте!) подается с непременным апломбом и уверенностью в собственной правоте, очень приятно и благостно.

Вот почему одна часть общества совсем перестает следить за новым, ударяясь в индифферентность и концентрируясь на изучении прошлого, которое, заметьте, тоже изложено через субъетивное восприятие автора статьи или учебника (и этот текст не исключение). Где-то здесь же кроются причины того, почему отдельные личности выбирают отдушиной традиционализм, а по всему мiру увеличивается количество людей с беспробудно допотопной и протухшей системой ценностей. Раньше было лучше, и деревья были большими – поэтому современность начинает восприниматься исключительно через фильтр старого и в сравнении с старым. Ностальгия + обеление негативных воспоминаний делают свое дело.

Другая же часть смирно идет на поводу у окружающих. Ну а как известно, у аморфных масс – аморфные желания, суть фундамент пирамиды Маслоу. Ни о каком конструктивном развитии или делании тут речь идти не может – это путь в никуда, дорога не к жизни, а к существованию. Лишая себя разума – через отказ от познания, интуиции – через бездумное восхваление сциентизма и рацио, воли и морального выбора – через недоверие к себе и своему мнению (истинно своему, а не подсознательно перенятому), человек по сути лишает себя высших умственных способностей – и перестает быть человеком.

Теперь искусство. Симптомом постмодернистских трансмутаций искусства стала его коммерциализация. Если художник не может удовлетворить свои желания или делать искусство ради искусство (а именно такое ощущение – совершенно правдивое – накрывает артистов в подстмодернистской среде), он начинает восполнять желания заказчика. Очень хорошо по этой теме прошлись Виноградов и Дубосарский – видные люди на русской сцене современного искусства, в 90е они вдруг начали рисовать махровейший реализм – казалось бы, кому он сейчас сдался? Но это оказалась скрытая ирония – в лучших традициях поп-арта и фотореализма. Художники заботливо и досконально фиксировали на холстах примитивные желания и чаяния окружающих – агрессивного постсоветского быдла и просто недалеких людей. Получилось такое вот коммерческое искусство, где заказчиком выступило все общество целиком со всей его гнилью, примитивным мiровоззрением и взглядом на мiр.

Справедливости ради, стоит сразу сказать о неравноценности революционного и концептуального начал. Если искусство лишается целей и желания вершить судьбы и создавать новый мiр, оно теряет и модернистский посыл – невозможно строить фундамент, не имея проекта. Искусство после постмодернистской инверсии чаще всего недосчитывается именно концепта, но иногда – только мятежного духа.

Ярким примером являются, скажем, перформансы Тани Бругер, например, когда она привела двух конных полицейских в Турбинный зал Тейта. Они молча и без всяких пояснений выдворили оттуда толпу – однако ни одной жалобы и ни одного вопроса не последовало. Этим она показала конформистское и индифферентное отношение общества в власти и контролю, то, как оно само загоняет себя в клетку из запретов и ограничений – довольно важный момент. Однако, в отличие от тех же поп-артистов и фотореалистов, которые тоже обнажали негатив и концентрировали на нем внимание зрителя, Бругер всего лишь констатирует этот факт, словно рефлексируя «посмотрите, что же с нами стало».

В такой ситуации не стоит удивляться, что искусство нисходит в разряд ретинального – то есть, поддающегося исключительно визуальной оценке. Художник интегрируется в общество, становится «ремесленником», он больше не творит – он работает. То, что предсказывал Уорхол, становится реальностью – искусство теперь бизнес, причем бизнес доходный и прибыльный. Наблюдается амбивалетное отношение сродни стокгольмскому синдрому – быть современным художником с одной стороны очень модно, а с другой – то, что называют словом «зашквар». Общество отлично чувствует коммерциализацию, смерть концепта, подмену идейности и фанатичности позерством и китчем – как результат, формируется представление, будто современное искусство безнадежно умерло.

Однако фундаментальной ошибкой тех, кто задвигает подобные сентенции, становится мышление в рамках постмодернистской системы ценностей и неспособность видеть закономерности. Краеугольным камнем тут выступает именно постмодернизм, ставший причиной равно как и снижения субъективной ценности искусства, так и доминирующего представления о его смерти. Замкнутый круг – господа лают на симптом, отказываясь видеть болезнь, ставшую причиной.

Стоит вспомнить, что именно проблема коммерциализации искусства стала одним из тех факторов, что привели мiр к модернистской революции. Авангардизм возник как ответная реакция и на долгое время решил эту проблему, устроив в мiре раскрепостительный карнавал новых утопических идеалов. Вновь ее поднял только поп-арт, фотореализм подчеркнул собственную беспомощность, а постмодернизм предложил выход, полностью войдя с ней в согласие и симбиоз.

Постмодернизм так же наглухо ограничивает сознание, как и домодернистский академизм, он лишает человека необходимости думать и отвечать за свою жизнь. Превозносить постмодернизм очень удобно – он пришел как (казалось бы) неотъемлимая часть технологического прогресса и всяческих материальных благ и разрешил (вовсе не) абсурдно соединять символы, однако те положительные стороны, которые часто выделяют в постмодернизме, к нему самому на самом деле не имеют никакого отношения. Доступность информации породила его, но к нему самом никакого отношения не имеет, более того – в его отсутствии чувствует себя гораздо лучше. Эксперименты с символами практиковали все авангардисты, другое дело, что они делали это не просто так, а подводя некую философию или просто расширяя границы сознания, показывая зрителю, что так тоже можно – и что туда тоже можно, если поработать над собой.

В целом и общем, постмодернизм оказывает совершенно противоположный эффект – он отравляет сознание и загоняет его в рамки, опуская на грешную землю. Смешиваясь с конструктами, он поражает поведенческий паттерны – взять хотя бы комментаторов с новостных сообществ и сайтов. Взяв черный юмор за основу, постмодернизм дает им право «шутить», не задумываясь шутить, не задумываясь о фиктивных категориях морали и нравственности – но на деле же этим ребятам не смешно и их ничуть не волнует предмет разговора – главное отписаться быстрее и «остроумнее». Этим они не просто не возносятся над общественной моралью, словно нигилисты – наоборот, сажают себя в еще более опасную клетку.

Постмодернизм вызывает привыкание, а очистить сознание от него без посторонней помощи очень непросто – да и мотивация к этому у людей по умолчанию отсутствует. Имея в распоряжении огромный массив свободной информации, постмодернизм не учит ею распоряжаться – он учит потреблять, наслаждаться фактом владения и не делать ничего сверх. Учение и инженерия собственной личности – тяжкий труд, к тому же совершенно бесполезный в мiре, где победили угодливость и карьеризм – гораздо проще и понятнее отдохнуть в плену у удовольствия или сублимации труда, со временем превращая такое отдохновение в психическую смерть. Речи о том, чтобы превратить познание или делание в удовольствие (что происходит почти всегда, если заниматься этим искренне и согласно воле) тут даже не идет.

Впрочем, не все так сумрачно. История повторяется, отлив сменяется приливом, а ночь – днем. То, чего сейчас ожидает искусство и мiр вслед за ним – мощный толчок, который перевернет сознание с ног на голову и откроет новые горизонты. Откуда он придет, угадать невозможно. Нейроинтерфейс, способный создать сначала дополненную, а потом и искуственную реальность? Расширение влияния человека в космосе? Обращение человека внутрь себя через психические или оккультные практики? А может, мiровая революция как реакция на увеличивающееся давление контроля? Трудно сказать, но…

…ростки в искусстве есть уже сейчас.

Итак, Опричное Братство во имя св. преп. Иосифа Волоцкого – праворадикальная православная организация, входящая в РКЦ ИПХ. Однако, если бы все было так просто и описывалось одним предложением, я бы не стал о ней рассказывать.

Carpe diem

То зерно, в коем Царство сокрыто,

В нас свой плод принесёт во сто крат,

Carpe diem, – твердим, как молитву,

Carpe diem, – учил Карпократ…

К совершенству избранные души

На Путь правый наставил Исус;

Оный Путь – есть законы порушить,

Ускользнуть от архонтовых уз.

Лишь тогда будет попран Закон,

Когда ты отдаёшься влеченью,

Но не будучи им побеждён,

Всё творишь, сообразно воленью.

Твоя Воля – да будет Законом,

И Любовь – ключ от всяческих врат;

Carpe diem! – свободен, раскован,

Carpe diem! – учил Карпократ…

Роман Бычков

На повестке дня священноерей Роман Бычков и поэт Сергей Яшин – причем большую ценность и важность представляет именно Бычков, выступающий в роли идеолога Опричного Братства.

Phoenix

Мне снится Пламя. Мне снится Пепел.

Я жажду явью соделать сон.

Отринув тех, кто холоден и тепл,

Я стану Пеплом, шагнув в Огонь.

Я сжёг свой Дом и я сжёг свой Город.

Я жгу сво Мiр – ничего не жаль.

И я сам свершитель своего приговора.

Я Судья и Палач, Топор и Скрижаль.

Превращенья в Пепел. Огненные роды.

Renovatio Ignis – эта боль не зазря.

В Пепле проявится Золотой Зародыш,

И из Персти блеснёт Золотая Заря.

Роман Бычков

Необходимо понимать, что Бычков не просто сталкивает несовместимое и наслаждается комичным оскюмороном результата – он создает мiр, где несовместимое прекрасно уживается вместе. Слог и ритм вместе с богатой лексикой – все слова, которые он использует, прежде всего привносят новый неосознаваемый смысл и только потом идут на чисто технические нужды, вроде рифмы – образуют гремучую маршево-хоральную смесь – ни дать ни взять эсхатологический гимн.

Эйнхерии Христа

Крест и цифры: трижды по «8»,

Се – тавро Твоё, Княже Мой,

Освяти мой меч, Schwertgenosse,

Я пойду с ним в последний бой.

Высший жребий нам обетован,

Посреди крушенья мiров,

Только воев Дружины Христовой

Не коснётся судьба богов.

Озарённой Солцнем фалангой,

Мы взойдём за Вождём своим

Ввысь, на третье небо, Андлангур,

В новый Асгард-Ерусалим.

Роман Бычков

На первый взгляд может показаться, что маска православия и национализма – лишь уловка, добавляющая абсурда происходящему. Совершенно понятно, что для опричников границ нет – они отрицают все рамки, и рамки выбранных идеологий тоже (возможно, именно поэтому и отрицают отождествление со всякого рода праворадикальным партиям). То, что порицается в одном гимне, может спокойно превозноситься в другом – и это не просто эксплуатация символизма. Бычков разбирается в каждой из тем, к которой обращается в своих стихах – причем не на поверхностном, а на глубинном уровне – что позволяет ему прочертить параллели, найти закономерности и объединить все в единую картину. Православие и ариохристианство, гностицизм, алхимия и Телема, национализм и самодержавный монархизм, консервативность и революция – в идеализированном мiре, который создает Бычков, вся использованная символика прекрасно сочетается друг с другом – и, что важно, выглядит очень органично и правильно.

Будда-крестоносец

Царство Хама, плебеев, рвани,

Попирает господский Трон;

Нет покоя тебе в нирване,

Белой армии чёрный барон…

Словно будда мести Майтрейя,

Возвращаешься в дольний мiр, –

Царству Хама, державе плебеев

Положить конец меж людьми.

Суд и милость разъединятся,

Безпощадность – теперь закон;

Из Шамбалы приказ 15

Додиктовывает Барон…

павший в брани Господней не умер,

Встанут мёртвые, яко Рать;

Крестоносный будда фон Унгерн

Поведёт их сей мiр карать.

Даниилом древле предсказан,

Князь возстанет, Архистратиг;

За сынов Божьей, Белой расы,

Поквитаться и отомстить.

Каждый воин – добр, как махатма,

И жесток – как палач-аскет…

Их звезда не узнает заката,

Ибо времени больше нет…

Роман Бычков

В этом и заключается основная сила его творчества – как с идеологической, так и символьно-гностической точки зрения – в отсутствии (на первый взгляд) смысла рождается очень мощный и светлый образ чего-то возвышенного и прекрасного. Каждое его стихотворение – очередная локация мiра, наполненного монументальными и величественными образами, которыми хочется восхищаться. Будучи совершенно искренним с читателем, любую идею и концепцию Бычков преподносит с максимально выгодной и яркой стороны, совсем ни о чем не умалчивая и не перевирая действительность. В его стихах заключена и программа, и метод, и конечная цель – и под их знаменем Опричное Братство смело движется в новый мiр.

Квадраты Малевича

Царство Маммоны. Жида

Скверный мiропорядок. –

Боле недолго ждать:

Схлопнется чёрным квадратом.

Поверх руин вознесён,

Факелом среди мрака,

Красный квадрат знамён

Тысячелетнего Райха.

В третий квадрат вглядись,

Словно в икону Господства:

Белый супрематизм,

Белое превосходство.

Роман Бычков

Так рождается то, что некоторые культурологи наотмашь обозвали постпостмодернизмом, а (да не упомянется его имя всуе) Олег Телемский – сверхновым телемитским искусством.

Бабалон

Посмотри, дорогая, реальность сейчас на ущербе,

Как стареющий месяц, взошедший над мiром безлюдий.

Демиурга восставшие ангелы всё-таки свергли,

Расстреляв его хмурый дворец из тяжёлых орудий.

Мы едины теперь, отдаваясь преступному ритму.

Мы ещё на земле не признали банальность закона.

Помнишь, ты в сумочке прятала острую бритву,

Заложив её лезвием главы Лотреамона.

Ты – Лилит, Бабалон, ты – преступная шлюха экстаза;

Инфернальный Грааль, что на круглом столе Люцибела.

Не пугает нас больше прищур близорукого глаза,

Созерцающий бред мiровой в треугольник прицела.

Кровью жертв талисман освящу я на лунном ущербе,

Чтобы им украшать в час Любви твои детские груди.

Демиурга восставшие ангелы всё-таки свергли,

Расстреляв его хмурый дворец из тяжёлых орудий.

Сергей Яшин

Из этой истории стоит уяснить один важный урок: истина не всегда лежит на поверхности. Чтобы постичь Гнозис и перейти в качественно иное пространство, нужно много трудиться – прежде всего над собой. Смерть как алхимическая метафора перерождения – стоит лишь отрубить голову своему потреблению, чтобы породить в себе созидание. Сознание – весьма пластичная штука, а люди способны меняться – на самом деле стоит только захотеть. Запреты и ограничения – пыль, воля – вот весь закон. Великий Архитектор дал тебе Столпы Творения и Великий Аттрактор – так почему ты все еще стоишь на земле?

© Лжевасилий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: