Глаз урагана и навязчивое бытие

Собачья философия

Киник супонит, полонит, помпонит свою бочку. Те ещё были панки – эти киники. Последний аргумент материалиста Диогена в споре с идеалистом Платоном: «А вот твоя панама!» Неотменяемость плотского жеста, который становится скандальной апорией для спекулятивной метафизики: пердёж, как аргумент, публичный онанизм, как аргумент, развесёлая аскеза, как всем аргументам аргумент. Слотердайк прав, собака: последний довод материализма – живое тело, предъявленное в бунтарской полноте своей энергии. Как говорил ситуационист Малкольм Макларен, кое-что понимавший в бунтарстве,– «В следующий раз мы никому ничего доказывать не станем. Мы просто тысячами выйдем на улицы и пойдём громить магазины». Вот же ж тупость-то. Уважаю.

Что толку на заведомо одурманивающую речь отвечать речью же, ввязываясь в круговорот бесконечного спора? Надо просто взять и молча пёрнуть – вот вам, дескать, ваши потусторонние идеи. Материя – она такая. Скандалон, преткновение. Киники сатирически троллят почтенное общество, потому что они и есть дикие сатиры, сошедшие с ума Сократы. Им незачем знать, что они ничего не знают; безбожные атлеты добродетели, они пляшут и смеются в лучах танцующей звезды. Диоген из Синопа, бывший фальшивомонетчик, сделавший переоценку ценностей задолго до Ницше, показал, как из внутреннего золота перечеканкой сделать неразменный пятак.

Но проблема кинизма в том, что он – диалектический материализм. А это значит, что он, будучи агентом бессловесной материи, решается на диалектику – спор на агоре. Киника не переспоришь. Вы рационально спорите, а он в вас козявками пуляет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, может ли киник таким макаром переспорить идеалиста, наблатыканного рупора жречества и знати? Это вопрос не только внутреннего огня, но и выходящего вовне напора жизни. Материя по определению маргинальна, это обочина как таковая. Вдруг какие-то хамы с предместий впёрлись в калошах по мраморной лестнице и дерзают оскорблять чистую публику своим собачьим учением. Как только таких на агору пускают? Куда смотрит полиция? Безобразие.

Но тотальность просвещенной демократии такова, что она как чёрная дыра готова поглотить и сделать своей частью любую субкультурную выходку. Киников вообще-то не притесняли, напротив, умилялись юродивым. Система использует радикалов-провокаторов для собственной перезагрузки, известная штука.

Если энергии городской аскезы недостаточно для победы политической материи, то кинизм переходит в цинизм, как вино превращается в уксус. О чём говорит рессентимент современных горожан-буржуа, слушающих панк-музыку по дороге в офис и дразнящих друг друга в блогах ради лулзов? О несчастном сознании шибко умных, захваченных циническим разумом, или о древней тупости материи?

Повторение с Начала. Глаз урагана

You are like a hurricane

There’s calm in your eye.

Нил Янг, из песни «Like A Hurricane»

Реальное не дано в непосредственном восприятии. Это аффект – безумие. Поймите это буквально, товарищи. Реальное это то, чего нет в здравом уме и в трезвой памяти. Реальное проявляется только и исключительно, как сбой Символического. Чего нет в ясном, разумном инвентарном списке Символического, того и нет вообще. И если Реальное «есть», то оно является, как аффект – эффект самого Символического.

На первый, наивно-материалистический взгляд, всё выглядит так, как будто Символическое своим солнечным мужским насилием раскрывает зазоры в сплошном аффекте драйва-trieb’а (каковой и есть, собственно говоря, желание, как аффект Субстанции, если говорить языком Спинозы), с тем чтобы социализировать, и тем самым, эмансипировать толчок-драйв от его женской субстанции. Речь идёт о психоаналитической кастрации, еслиф чё. Но на самом деле, всё сложней. И сейчас, товарищи, будьте максимально внимательны, поскольку мы подходим к самой сути Повторения.

Как я уже сказал, нет никакого Реального-в-себе вне Символического-в-себе-и-для-себя. Есть только схизис и сбой в самой структуре Символического. Помните, я говорил о том, что материя-хора Платона есть не что иное, как универсальный принцип дистантности и даже отчуждения? Вот! Не Символическое, эта инстанция Субъекта, сверлит дыры в Субстанции, как утверждали гегельянцы Кожев и Сартр. Нет! Сам божественный аффект Субстанции проявляется как зазор в господской тотальности Символического. Аффект «есть» только как зияющая рана строгого символического порядка. Виртуальное Первоединое расступается местом-топосом под натиском несимволизируемого Желания. Опять вспоминаем Платона, его три рода сущего: единая идея, хора-отчуждение и их дитя – вещь. Как говорил партайгеноссе Хайдеггер, вещь и есть место. Вещь, с самой своей сокровенной сути, есть пустота-впускание. Чаша естествует, как пустой сосуд – впускание воды и вина.

Логически желание предшествует своей символизации, но это последовательный процесс лишь для абстрактного рассудка, этого удела кухарок, как говаривал Гегель. Феноменологически жало бесцельного, бессмысленного, отсутствующего самого по себе Желания и рождаемый им зазор в Символическом даны сразу и одновременно. Нет Символического без зазора-дистанции, нет и Реального без его означивания. Это борромиевы кольца.

Опять же логически Символическое стремиться схлопнуться в неразличимую Единицу, почить в неоплатоническом покое. В этом предел воли к власти – само Единое. Но согласно гипотезам платоновского «Парменида» нет никакого Единого без Иного. Реальное и есть Иное для господского Символического. Налицо диалектика.

Итак, к чему мы пришли? За Господством, этой превращённой формой Символического, всегда скрывалось нечто другое. Нехватка объекта желания – это тоже превращённая форма чего-то другого. Что же это? Изначально Символическое – это место События! Открытость. Это напряжённый круг Означающих, способных стать терминусами, ограждающих пустоту-впускание своим собиранием. Пустота это глаз циклона. Это двери восприятия, ведущие к бесконечности мира.

Повторение с Начала. Неудачный опыт Постояна Постоянного

Каждый день и каждый миг – это дверь,

которой входит Мессия.

Вальтер Беньямин, «О понятии истории».

Гром. Совершенный ум. Синтаксис молнии. Что такое Повторение как таковое? Ответ на самые важные вопросы прост, но, как часто бывает, мы пренебрегаем простым и ближайшим, будучи очарованными сложностью превращённых форм. Само русское слово «повторение» подсказывает суть дела: что-то происходит второй раз. Главное, решающее в повторении,– формально, синтаксично: то, что повторяется, повторяется лишь один раз. Исключительно формальный парадокс: повторение не повторяется. Событие повторения происходит лишь единожды. Первособытие → событие повторения. Если повторение происходит второй раз (третий, четвёртый, etc.), то это лишь означает, что предыдущее событие повторения обнуляется, как не свершившееся, либо предыдущее событие повторения выступает как событие №1. Повторение не встраивается в натуральный числовой ряд. Нет никакого потроения, почетверения, etc. Повторение всегда уникально. Есть только первый раз (первособытие) и второй раз (событие повторения).

Эта простая арифметика указует нам на Кайроса. Стоит напомнить эллинский миф. Кайрос – бог удачи, счастливого случая. Его изображали юношей с лысой головой, лишь спереди на лицо бога свисала прядь волос. На ногах крылатые сандалии – вечноюный Кайрос быстр, как мгновение; в одной руке весы – Кайрос справедлив: он находит лишь готовых к своему судьбоносному шансу; в другой руке лезвие – кайрическое время это лезвие бритвы. Встреча с Кайросом мимолётна, она возможна лишь лицом к лицу – бог приходит, как накат Грядущего. Если удостоившийся встречи с Кайросом успевает схватить шустрого бога за чуб, то такой счастливчик реализует свой «кубический сантиметр удачи»; если мешкает, то Кайрос пробегает мимо – неудачник остаётся ни с чем – не ухватить бога за лысый затылок. В Элладе кайрос противопоставлялся хроносу, как время качественное, событийное времени линейному и монотонному.

Хроническое время сплошно и незазорно. Оно как гераклитова река – в неё нельзя войти дважды, просто потому, что из неё не выйти. Мы обречены находить себя в мерном течении скуки. Кайрос невозможен. И дело тут не в космическом времени (которое та ещё абстракция), а в специфике времени человеческого.

Травма в психоанализе есть не что иное, как возвращение Кайроса в качестве симптома – в виде мучительных снов и навязчивых состояний. Человек когда-то упустил нечто, какое-то событие, и теперь он обречен на навязчивое повторение. Но это не Повторение как таковое, это его превращённая форма – принцип навязчивого повторения – обсессивная репрезентация упущенной удачи. Место первособытия возвращается снова и снова, как пустое зияние раны, как нехватка. Миф Лакана о младенце, орущем без материнской груди, именно об этом. Миф Гесиода о Золотом роде и миф Вергилия о Золотом веке тоже именно об этом. Нет и, вероятно, не было никакого примордиального блаженства, есть лишь сказания о той блистательной эпохе Кроноса, когда боги были близки к людям и сны совпадали с явью. Сакральные нарративы о великом Первособытии это всего лишь фантазмическое стремление Символического схлопнуться в Единое – схлопнуться, как капкан, ухватить затылок Кайроса. Об этом тоска и суета Воображаемого – о всегда забытом истоке подлинной жизни, который фатально в прошлом. Господское Символическое эксплуатирует эту тоску, превращает неведомый исток в агальму, в Проект, в абсолютную цель, порождая беличье колесо капитализации и эрекцию Желания Другого.

Если человек что-то упустил, то здравый смысл подсказывает: упущенного и не было в жизненном мире неудачника. Не было, как сбывшегося события. Было преддверие, был порог начала, озарённый отблесками, но предрассветные сумерки не расступились зарёй новой жизни. Двери восприятия остались апорией – непроходимым местом – местом нищеты.

Властно встаёт вопрос: зачем повторение, почему не сбывается первособытие, как первое и последнее? Это вопрос происхождения зла и страдания. Наверно он важен, но мы уже заведомо находим себя в ситуации упущенного шанса, в реальности онтологического угнетения. Наше наличное – нехватка События. В этом всё Наше Дело: мы «здесь-и-сейчас» отчуждены от подлинной жизни, и бродим, подобно Агасферу, в поисках утраченного кайрического времени. Древнее проклятие рода людского – упущенное Событие. Ответ на вопрос происхождения зла и страдания не теоретичен, это место праксиса – реализация Повторения. Историческая роль провалившегося в прошлое первособытия функциональна: первособытие выступает как привилегированное Означающее для события Повторения. Этим решается проблема узнавания нового, как «того самого события».

Но в чём же, всё-таки, коренится несбыточность первособытия? Солнце и роса счастливого детства, вкус пирожных «Мадлен», крепкая как смерть любовь двух и массовая солидарность многих – всё проходит. Остаются призрачные воспоминания о былом празднике, но память бессильна вернуть юность мира. Парадокс онтологической неудачи состоит в конечности незавершённого события. Хронос одолевает Кайроса, событие становится архивным фактом в ряду прочих. Что-то с нами не то… «Подайте нам абсолютное благо», – говорят последние люди и моргают. Люди Капитала ждали ценности и проморгали Событие. Частичные влечения – их злая судьба. Фетишизация надежд оборачивается слепотой к неценному. Событие не ценно. Оно ничего не стоит. Событие это просто встреча и полнота жизни во встрече. Событие не цель, которую можно опредметить. Танха ненасытна. Корыстная погоня за невозможным Абсолютом делает невозможным и Повторение. Последние люди жаждут восхитить «тот свет», не видать им и этого.

Грандиозная махина Символического скрывает бытийную тайну скуки. Монотония хронического времени на самом деле дискретна и невротична, эта последовательность срывающихся попыток обрести полноту Повторения, раз за разом. Подобно тому, как монотонный, отчужденный труд является превращённой формой творчества, механизмы капитализации суть эксплуатация Желания.

Ранний Маркс утверждал, что коммунизм это царство страсти, где единственным богатством будет другой человек. Желание искони – это страсть, это полнота подлинной жизни. Как говорил Делёз вослед Спинозе: «…жизнь, которая живёт, не отталкиваясь от потребностей, не основываясь на средствах и целях, но которая берёт своё начало в творчестве, в продуктивности, в мощи, опираясь на причины и аффекты».

Казалось бы, прав криптоконсервативный дискурс: всегда, постоянно была субстанция-подлежащее, выражающая себя в аффективном Желании, но эта мощь подавлена многовековым угнетением. Достаточно восстать, освободить Желание от оков эксплуатации и поток жизни восстановит свою полноводность, скованную до того плотиной капитала. Но такой анархический взгляд (а анархизм всегда криптоконсервативен) игнорирует историю, как несостоятельное становление железного века. Анархизм, как мне видится, жаждет возвращения, а не повторения. Желание, как подлинная жизнь, раскрывается (и даже скажу радикальней: возникает) только в Повторении. И говорить о желании вне события Повторения можно лишь из метафизики наличия, постулирующей удвоение мира. Тут тонкость, тут лезвие бритвы. Метафизика наличия, толкующая о разделении трансцендентного мира и мира посюстороннего (даже если это потустороннее явлено как Иное для «одномерного» человека цивилизации, например, как руссоистский «благородный дикарь», или как просветлённый риши, или последовательный нонконформист-человек аутсайда), всё же всегда была права, но эта «правота» – лишь превращённая форма события Повторения.

Речь о пороге. Тропическая структура Символического представляет собой границы, ограждающие вход. Куда? Фрейдовское учение о принципе нирваны и о недостижимой фантазмической смерти ходит вокруг да около места события. Ускользание Повторения дано как отсутствующее Означаемое, как пустое место. Травма – модус Реального – это разверзание дверей. Пустота-впускание – вот условие Повторения. Центральное понятие левого гегельянства – Ничто – превращается в диалогическое место, в пустой зазор постепенности, в агору.

Но гром, совершенный ум. Молния Повторения прорезает завесу невозможности – человек рождается заново. Старый мир падает как пелена, в разверзании возникает мир новый. Во втором рождении человек открывает глаза и будто впервые видит первозданную юность сущего. Адамический человек в остранении неопровержимо узнаёт этот мир: вот горы вновь стали горами, а реки реками. Человек возвращается домой, в котором никогда не был. В остановившемся событии Повторения человек переживает изначальное бытие с начала. Времени, этого злого потока, этого монотонного возвращения одного и того же абсурда, больше нет. Ретроактивная вспышка сознания даёт место другому временению. Меня не было, и вдруг я стал, но когда я появился, оказалось, что я был всегда. Резкий переход из вечного сна в постоянное бодрствование. Начало, которое после того, как оно свершилось, уже не имеет фиксированной точки отчёта. Сознание, раз возникнув, осознаёт себя вечным. Ограниченное началом сознание океанически распространяет себя на всё прошлое. Грядущее, до того всегда накатывающее на нас чуждым порождением тьмы, вдруг становится просто открытостью бытийного горизонта. Наступает невозможное дление настоящего. Человек Повторения живёт лишь один день. Долгий день. «И когда он тосковал, свою песню распевал про смешной нескончаемый день: целая неделя – нескончаемый день и полгода – беззвёздная ночь…»

Повторение – это схоластическое время Желания.

Повторение – это солидарное присвоение открытости.

Повторение – это форма существования диалогической Встречи.

Повторение – это революция.

Константин Констанций приезжает в Берлин за Повторением. Но нет в мире постоянства. Повторение невозможно. Сёрен Кьеркегор не встречается с Региной Ольсен, а датский театрал с Берлином. Повторение до сих пор остаётся чудом.

Повторение с Начала. Теологический пролетариат

Помышляйте, прежде всего,

о пище и одежде, тогда Царство Божие

само упадёт вам в руки.

Г.В.Ф.Гегель, из письма к фон Кнабелю от 30.08.1807 г.

Отчаяние. Взгляд в прошлое на поколения угнетённых рождает отчаяние. Мы смотрим в будущее и видим лишь прошлое: руины надежд и безнадёжность рабов. Таков механизм восприятия, конституирующий представление – мы видим лишь то, что поставлено перед нами. Пелена прошлого застит имагинативное будущее. Воображение отравлено прошлым. В истории нет ничего устойчивого, что давало бы надежду. Сущность человеческой истории – это угнетение, только оно неизменно, как египетские пирамиды. Примеры другой истории, от анатолийского неолитического коммунизма и раннехристианской гетеродоксальной общины до вспышки русской революции – всё это погребено под гнётом экономической формации и институций господства.

Онтология человека экономической формации медленно, но верно двигалась в своему акмэ – к пониманию того, что жизнь человеческая есть безосновная бездна абсурда. От откровения старика Селена до Системы Гегеля тянется нить пугающего прозрения: лучше бы человекам и на свет не рождаться. Наш мир – это проигранная война. Мы побеждённые. Мы падаем в бездонный колодец.

Отчаяние это место отсутствия вины. Больше нечего бояться, ибо страх уже реализован в травме. Когда человек входит в пространство травмы, когда рваные края раны окружают его, нет больше основания, нет надвигающегося дна. И нет фантазма падения. Все кто мог снизу уже постучали. В последней разъятости хоры человек обретает ничто – простую сепарацию нигредо.

Мы ни в чём не виноваты. Не мы такие, мир такой. Но наш мир давно уже не горы и воды. Мы обитаем в культуре – мы находим себя на стройке огромного перевёрнутого зиккурата, мы роем себе братскую могилу. Онтология Гегеля потому и есть последняя абсолютная мудрость, что она показала тождество бытия и ничто. Наше бытие – это само ничто. Синтез бытия и ничто есть становление – ничтоженье. Экономика частной собственности и икономия Божия суть одно и то же – это активное отчуждение. Это и есть угнетение. Наша повседневная реальность – это всего лишь расширяющийся разрыв. Непристойный секрет политэкономического Полишинеля давно вскрыт, как нарыв: буржуазное общество вооруженных друг против друга собственников-суверенов, отношения которых опосредованы правом – этим универсальным трансгрессивным Преступлением. Буржуа собрались на ристалище вокруг пустоты главного приза. Но в самой серцевине пустоты не буржуа, у центра воронки – пролетариат. Их никто не видит. Их нет. Они – тени. Арбайтеры, отягощённые древним проклятием технэ. Отчужденные от плодов собственных дел, они способны понять, что единственное дело, которое делалось в истории – это ничтоженье. Их удел – отчуждение от плодов дел. Их собственность – само отчаянье. Таков конец истории. Они всё потеряли. Теперь им нечего терять, кроме своих цепей.

Отчаявшийся человек перестаёт питать собою древние иллюзии. Он наконец-то способен понять, что его окружают вампирические призраки. Ему незачем жить, ведь он всего лишь ресурс для чужих. Чего ему теперь бояться? Его и так нет. Даже его желание – это желание Другого, его «Я» – всего лишь чёрномагический дубль, подсаженный в психику извне могущественными Господами.

Но поражение оказывается величайшей победой. История стремилась лишь к одному – к своей смерти в пространстве ничто. Нет никаких объективных законов истории, ведущих через прогресс к торжеству разума, есть лишь эскалация отчуждения. Спираль технического прогресса оказывается ступенчатой воронкой дантова ада. Мы ничем не обязаны этой истории. Она была не нашей. Мы были лишь марионетками чуждой нам игры. Но её главный приз достался нам. Это награда – само отчаяние. Теперь мы свободны, мы никому ничего не должны. Мы больше никому и ни во что не верим. Идолы остаются без жертвоприношений. Онтологический кризис легитимности списывает все обязательства. Теперь мы свободны.

Этот переломный момент скачка от старого к новому с необходимостью вводит фигуру буржуазного Конца истории. Сова Минервы вылетает лишь в сумерки. Это тема не только Гегеля, но и Беньямина. Во всяком случае, последнего так можно прочитать. Вот что Вальтер Беньямин пишет в тезисах «О понятии истории»:

[Субъект исторического познания – сам борющийся, угнетённый класс. У Маркса он выступает как последний из закабалённых, как отмститель, застающий от имени поколений поверженных дело освобождения труда. Та позиция, ещё раз на короткое время ощущавшаяся в «Союзе Спартака», с самого начала вызывала у социал-демократии чувство неудобства. За три десятилетия ей удалось почти вытравить из памяти имена вроде Бланки, одно звучание которых сотрясало прошедшее столетие. Она удовольствовалась тем, что предложила рабочему классу роль избавителя грядущих поколений. Тем самым она подрезала его становую жилу. В этой школе класс отучился и от ненависти, и от готовности к жертвам. Потому что и то, и другое питается образом порабощённых предков, а не идеалом освобождённых внуков.]

Ушедшие поколения угнетённых требуют отмщения. Месть – это возмездие, восстановление справедливости-дикэ. По древнему принципу талиона, месть буквально это возмещение убытка, заполнение нехватки. «Пепел Клааса стучит в сердце». Каково же должно быть воздаяние, способное заполнить безмерное зияние? Только обновленный мир в Повторении. Весь мир целиком. Новый событийный мир. «Приобретут же они весь мир».

В «Святом семействе» Маркс и Энгельс недвусмысленно утверждают: пролетариат – это класс-самоубийца. Всемирно-историческая роль пролетариата и состоит в том, что в нём частная собственность упраздняет самое себя, заканчивая историю экономической формации. Пролетариат приводит в исполнение приговор, который частная собственность сама себе вынесла своим развитием. Уничтожая саму классовую структуру, а значит и себя как класс, пролетариат выворачивает старый мир наизнанку. Новую историю встретят новые люди. Неевклидова геометрия революции-Повторения осуществляет событийный переход, подобно тому, как Данте с Вергилием, спустившись до дна ада, по оси мира, – косматому телу самого Люцифера – преодолевают грань миров и поднимаются к порогу Чистилищу по ту сторону этого мира.

Вековечные поражения трудящихся ставят пролетариат перед истиной своего нынешнего чудовищного положения. Благодаря борьбе и страданиям предков пролетариат, этот ничтожный субъект par excellence, приходит в сознание. И это сознание классовое. Последний класс в истории экономической формации оказывается самым передовым. Он выдвинут своей ничтожной судьбой на самый край борьбы с вампирическим прошлым, которое всегда фатально оказывается трагическим настоящим. Пролетарий оглядывается и ретроактивно понимает, что он законный наследник древней травмы. Так в школе ненависти он узнаёт свою классовую истину: упущенный свободный мир и невозможный шанс на повторение удачи в последней борьбе. В этом истина ленинизма: узнать в толще хронического времени зазор кайрического момента, и ударить в это «слабое звено», разорвав цепи рабства. «Апрельские тезисы» предваряют революцию, они суть скандальное узнавание кайрической полноты времён – той самой исторической неизбежности (апории), требующей решимости действовать. Такова диалектика закономерного становления субстанции и произвола исторического субъекта.

Люди спокон веков ожидают близкого конца света. Наивные апокалиптические настроения скрывают, тем не менее, глубокую интуицию того, что Беньямин называл Jetztzeit – мессианский момент вне времени. Речь идёт о революционном времени качественного скачка. Эпоха растёт как туча, и вдруг! – прерыв постепенности: состояние, когда времени больше нет. Это время решения. Это время временное – можно опоздать, а можно не дать больше времени господам для продолжения вечного угнетения. Времена сгущаются, грозовой заряд накапливается – мир рабства кончится громом. Или всхлипом…

Эта же логика дискретного времени толкает к необходимости постоянного возобновления борьбы. Никто не знает сроков. Дело не в том, чтобы пробить лбом стену. Не одиночки создают места событий и не они назначаем времена. Становление экономической формации – процесс масштабный, крот истории – существо исполинское и неповоротливое, он, как Индрик-зверь, колышет землю. Но коммунизм это не только цель – воображаемое светлое будущее, но и сама освободительная деятельность «здесь-и-сейчас». Дело в том, что только через многократные попытки освобождения можно узнать, где звенья господской цепи дали слабину и возник исторический шанс. Крот истории тоже обладает своим загадочным клинаменом. Увидеть этот поворот истории можно, лишь участвуя в ней. Событие Повторения можно узнать только через упорное, навязчивое повторение. Компульсивные попытки закончить историю эксплуатации – судьба передового класса. Но лбы надо беречь, ими ещё придётся думать. Собственно говоря, марксизм и есть такая экспериментальная наука: философский праксис освобождения.

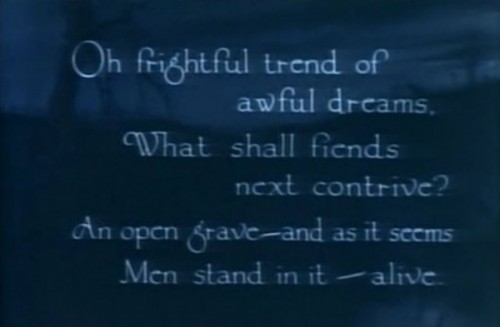

Люди спят и видят сны. Материя. Хора – это субстанция сна. Хора – это лишённость и отчуждение. Хора – это предместье, населённое охлосом. Хюле – это строительный лес. Хюле – это дрова, из которых возгорится пламя. Чернь, пролетариат – это и есть политическая материя. Угнетённые спят умом и машинально работают руками. Они роют штольни в недрах времён, своим трудом подрывая устои. Их нет и никогда не было. Они – ничтожный исторический субъект, носители Ничто. Они – ничтожества. Их история – ночь мира. Чтобы осветить тьму пламенем борьбы, нужна искра сознания. Но чтобы внезапно проснуться, нужно увидеть ночной кошмар.

Встретиться можно только в пустоте.

Навязчивое бытие

К вопросу о радикально Внешнем, поднятом в комментариях к предыдущему посту. Вопрос, вне всяких сомнений, важный. Я его касался много раз в этом блоге, но скорей как темы поэтической речи. Речь об абсурдном бытии. Не просто о бытии, а об абсурдном, жутком бытии.

Поскольку не все товарищи подкованы в философских материях, поясню кратенько о чём речь. Наиболее удобно, я полагаю, тему рассматривать сквозь оптику онтологической дифференциации Хайдеггера. Вот есть вещи, тьмы и тьмы вещей, есть универсум, как скопище вещей. Это сущее – «что». Сущее есть. Вот этот глагол-связка «есть» и указует на бытие. Не вдаваясь сейчас в тонкости рассмотрения всего этого дела у Мартина Фридриховича, скажу упрощённо: бытие = «есть» вещей. Бытие это естность, естьство, в отличие от чтойности. Совершенно замечательно, что само позднее русское слово «бытие» (возникшее, насколько мне известно, лишь в веке XVII) является отглагольным существительным, образованным от глагола «быть», формами спряжения которого являются слова «есть» и «суть» (от последнего, кстати сказать, образованы и отглагольные существительные «существование» и «сущее», уж извините за вынужденный каламбур). Впрочем, оставим всю эту лингвистику и «язык – дом бытия», дело пока не в этом.

Дело в другом. Бытие не дано чувствам непосредственно, мы воспринимаем просто вещи и их взаимосвязи. Мы как бы проскакиваем через «есть», как таковое, от субъекта сразу к предикатам. Например: стол есть специальная хреновина с плоской поверхностью для еды, работы и прочей хреновины. В русском языке глагол-связка «есть» вообще, как правило, опускается. Да мало того, бытие некоторыми философами так же относится к предикатам, дескать, бытие – это последний, самый всеобщий предикат, который есть у всего. Впрочем, Хайдеггер был против описания бытия как предиката. Ну да и Бог с ним, с Хайдеггером.

И тут важно понять, что бытие не есть. Не есть как вещь, как объект. Бытие – не сущее. Это и есть онтологическая дифференциация бытия и сущего по Хайдеггеру. Бытие – само это неуловимое «есть», как таковое. Но как я уже сказал, дело не в языковых тонкостях. Дело в том, что бытие, несмотря ни на что, может быть «объектом» непосредственного восприятия (прошу обратить внимание на кавычки в слове «объект»). Но это восприятие в особых режимах, а именно: в определённых изменённых состояниях сознания, в пограничных ситуациях, и в некоторых психопатологических состояниях (прежде всего в дереализации).

Так вот. В подобных состояниях бытие переживается как жуть вещей. Не в том смысле, что некоторые вещи жуткие, а другие симпатишные. Нет. Бытие – предельная, окончательная, изначальная жуть всех вещей. Жуть это и есть последний и всеобщий предикат всех вещей. Холодный ужас вызывает сам факт того, что вещи вообще есть. Вещи естествуют, как навязчивые, чудовищные глыбы, выпяченные, выдавленные в восприятие чем-то, что «между ними» – самим бытием. И само оно переживается как некое отсутствующее пустотное марево – квинтэссенция чуждости, сама тьма. Хайдеггер, как всякий большой философ, говорит ёмко, прямо и недвусмысленно: бытие дано как ничто. Вот буквально ничто. Феноменальный мир в таком режиме перцепции колеблется от «дневного» тошнотворного иллюзионизма до «ночной» неприкрытой жути, тут уж куда вас «точка сборки» заведёт. И весь ужас состоит в том, что эта кажимость неотменяемо, неизбежно есть. От неё никуда не деться. Человек понимает, что эта последняя правда о мире. Бытие – навязчивый абсурд. Реальность – то чем есть то, что есть – вот она-то и давит. Не какие-то отдельные качества мира, а само бытие.

Если вы заметили, «бытие жуткое» – суждение оценочное и, тем самым, субъективное. Мир он, может, и никакой сам по себе, хрен его знает, мир этот. А страх… ну что страх? Привыкать надо. Подумаешь, неженки какие, бытие им, видишь ли, не нравится. Однако, «нравится-не нравится» – это всё за пределами смысла. Как говорится, «спи, моя красавица». Тут дело не в человеческом ограниченном горизонте значений. Дело в умозрении. Понимаете ли, товарищи, в чём тут штука. Это мы с вами тупые пролетарии, а благородные мужи древности были способны на мощные визионы. Они были видящие. Они видели. Но видели умом. Эта такая способность специальная (только у благородных мужей, естественно), связанная с особым типом медитаций. Почитайте непредвзято «О природе» Парменида – трип-репорт, как он есть.

И в этой особой перцепции нет различия между восприятием и его смысловой интерпретацией. У нас есть, у них нету. Но даже нейрофизиологически перцепция и перцептивные гипотезы суть не одно и то же. Но в этих самых изменённых состояниях сознания зазор между ощущением и пониманием данных ощущения стремится к нулю. Человека накрывает высочайшая степень достоверности того, что он воспринимает и тут же понимает. Это единый инсайд. Озарение переживается как откровение истины. Смысл в нём совпадает с истиной. То, что есть, совпадает с мышлением. В инсайте бытие тождественно мышлению. Это ловушка честности.

И если бытие «является» как ничто, выкидывающее сущее нам в лоб, то философ честно и говорит: «Так, мол, и так, граждане, не обессудьте, бытие внечеловечно и дела ему до нас нет, боги только и знают, что хохочут, а смертным лучше и на свет не рождаться. Дескать, чего хотите, того и делайте, всё одно – амба». Прямо так, конечно, никто не говорит, этак ведь и до смуты в умах недалеко. Толкуют там чего-то утешительного о благе, о судьбе, о спасении. Клерикалы, короче, им положено. Но те, кто поумней, давно смекнули, что к чему и иллюзий не питают. Помалкивают себе в тряпочку и изыскивают пути выхода из непроходимого места – из апории. Не сказать, что они преуспели. Да и то, задача-то какая. Это вам не фунт изюма. Сама естность вещей – препятствие на пути к благу всех живых существ.

Посему основной вопрос философии таков: «стоит ли жизнь того, чтобы не покончить её самоубийством?» Или более рафинированно: «почему есть нечто, а не наоборот – ничто?» Да и в самом деле, ежели само бытие вещей мешает всеобщему и окончательному освобождению, то может правильней – того-ентого, освободиться от самого существования страдальца? Есть жизнь – есть страдание, нет жизни – нет и страдания. Но я ещё раз хочу повторить: вопрос шире антропологического горизонта и суетного вожганья смертных. Это вопрос смысла бытия. Вы можете получить приз Дарвина, но это не избавит вас от навязчивой бессмыслицы бытия. Вы – часть сущего, значит ваши судьбы связаны.

Итак, вопрос поставлен. Его всегда надо иметь в виду. Как на него отвечать, чтоб ласты не склеить, или опять в самогипноз не провалиться – это, товарищи, совсем другой вопрос. И это совсем другая история.

Ракушечная Свобода, 2013–2014

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: