Право первого утра

За петлей магистрали, опоясавшей город, тугие связки пандусов и виадуков лопаются, позволяя дорогам свободно разбегаться в разные стороны. Спускаясь серпантином с возвышенностей, они то вытягиваются, то снова свиваются кольцами, поворот за поворотом уговаривают бежать из этой дыры размером с бога, но, в конце концов, исполосовав пригород меридианами, снова впадают в центральный район мегаполиса. Вдоль обочин то здесь, то там грудятся тушки в кожаных жакетах и чулках похожих на сетку-рабицу.

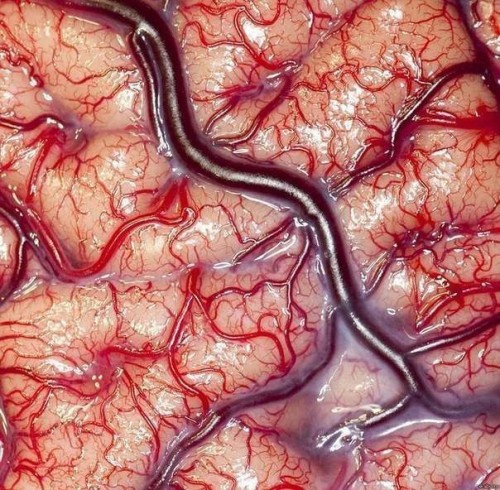

Издалека их можно принять за первохристиан, развешанных легионерами вдоль римских дорог, однако с близкого расстояния каждая из шлюшек больше напоминает поделку героинщика-таксидермиста. Чучелки перетаптываются, курят, ловят жадными взглядами глаза водителей, нервно озираются на редких прохожих. Прохожие отшатываются, заступая на дорожное полотно, машины в ответ набирают скорость, и я представляю, как под хромированными капотами пузырится горячая смазка, как трутся друг о друга стальные хомуты сухожилий, а поршни в цилиндрах заходятся в предынфарктном стуке. Машинным потрохам вторят диафрагмы и виброизолирующие опоры мостов, натруженные четырехполосные плиты проезжей части воют под колесами автомобилей, которые день за днем снуют в городской утробе.

Ни центра, ни окраин, ни достопримечательностей у города нет – можно месяц идти в любую сторону, все глубже увязая в рыхлой однотипной застройке, и так и не обнаружить различий между хаотично пронумерованными микрорайонами. На всех направлениях случайного гостя города будут ожидать лишь шлакоблочные дебри, заросли арматуры и мертвые стволы недостроенных телебашен и бизнес-центров окутанные абразивным гулом. Если остановиться посреди улицы и прислушаться, через минуту все звуки начинают сливаться в жуткую ораторию, а еще через пять небо над городом заполняет звон такой силы, что в нем уже нельзя различить ни стук отбойных молотков, ни рев перфораторов пенетрирующих бетон.

Вслушиваясь в этот свинцовый кимвал над головой, невольно начинаешь думать, что город накачан спидами так, что мозг вот-вот вытечет из канализационных проушин. Его потроха, обмотанные бикфордовыми шнурами проводов, сотрясают спазмы электросудорожной терапии. Неуклюжие блочно-кирпичные груды, вылепленные из прямых углов, громоздкие, фантастически неподатливые, скользят по студенистому органическому пойлу, выкрашиваются в это пойло, пропитываются им и размокают – причудливый симбиоз затвердевшей формы и липкой бесформенности. Цементно-органический бурдюк мегаполиса начинен экранами, густо протыкан антеннами, в бетонные туши туго вкручены фистулы зенитных прожекторов.

Чем дольше я вглядываюсь в городской пейзаж, тем сильнее он обступает меня, заполняя все поле зрения конструкциями, возведенными на последних рубежах евклидовой геометрии. Все инженерные прихоти здесь похожи на резные головоломки Эшера: от земли до неба громоздятся сплетения причудливых камер, полостей, шлюзов; плоскости крыш под случайными углами пересекают наслоения перекрытий и напластования стен. Проломы в бетонных монолитах открывают перспективы глубины, расчерченные сваями, строительными лесами и опорами эстакад.

Это архетип – безусловно, тысячи квадратных миль урбанистического лабиринта не что иное, как навязчивое состояние, коллективный невроз, раздувшийся до единственной среды обитания, заполнивший каждую пору, каждую клетку квантами информации, которая сворачивается в перегретых мозгах словно молоко, пенится и разбухает, превращаясь в семантические тромбозы. И вот сейчас я, взбитый сгусток квантовой пены, протискиваюсь через бесконечные дорожные пробки, сведенная судорогой единственной мысли: для этого места мне хочется лишь одного – пламени. В свинцовой патине смога разбухшие зрачки безуспешно выцеливают звезды. Да, мне хочется пламени, пламени сжатого в одну точку! Все мои чаянья устремлены в тот миг, когда небо, наконец, разойдется по швам и пролившийся огненный дождь наконец-то попробует на вкус городские внутренности.

Обшивку салона я практически не замечаю, полностью слившись с автомобилем – ядовито-красной амфибией, моим экзоскелетом, разбухшим стекловидным телом гигантского глаза. Все мое внимание выдавлено из него наружу: вот город выпростал обломки городского кремля, вот за кремлевской стеной рассыхаются резные руины посада, вот в надломленном свете переливается офисная цитадель, похожая на ячеистый дискотечный шар… Постройки дробятся, четвертуются, очаровывают, распадаются и собираются заново как стекляшки в калейдоскопе. Заметить за этим перцептивным штормом салон машины почти невозможно, доступный для восприятия мир начинается за лобовым стеклом, и все, что я могу различить в салоне, это торпеда, обтянутая красной кожицей и рубиновое нагноение приборов. В каком-то смысле мой густо-красный автомобиль не что иное, как глаз, налитый кровью и катящийся себе в никуда по гулким улицам. Лобовое стекло – затвердевшая поцарапанная склера, стеклоочистители – ресницы, а карданный вал – тот стебелек, который дает глазу подвижность и позволяет заглядывать в самые мрачные закоулки бетонного молоха.

Маршрут, по которому я движусь, действительно лишен в этом городе всякого смысла. Порой я вспоминаю, что бесконечные лабиринты ведут неизбежно к моему дому, но это не имеет никакого значения – топология мегаполиса нестабильна. Последовательность поворотов и перекрестков лишь бутафория, которую приводят в движение генераторы псевдослучайных чисел. Значение имеет только мое присутствие и некая протяженность, отмечаемая дистопическими картинками мегаполиса и это присутствие ограничивающая.

То здесь-то там клубки переулков до самого горизонта прорезают сквозные перспективы проспектов. Бесконечные протяженности фасадов выстроенных едва ли не по Киркбрайду переплавляются в сталинский ампир и, раз за разом пытаясь уловить точку этого перехода, я, как заведенная, кручу в голове мысль, о том, что все вокруг – огромная недостроенная психушка. Индустриальный гул и взвесь угарного газа, которые заполняют воздух, давят на вертикали домов с такой силой, что кирпичи крошатся, словно зубная эмаль. В отдельные моменты давление становится настолько сильным, что у меня мутится сознание и становится невозможно понять, лопаются ли коронки моих зубов и черпеномозговые нервы червями лезут из долихокраний, или же все-таки это витые пары, проводка, коаксиальные кабели и проржавелые трубы выдавливаются из нависших надо мною кирпичных кладок.

Каждые два-три перекрестка дорогу на моем пути перебегают грубо скроенные фигуры. Их рваные тени плещутся в зернистом асфальте, едва поспевая за своими хозяевами, которые переливаются в тонировке как нефть на воде. Сколько я ни разглядываю их, у меня никогда не выходит придумать для этих существ занятия более уместные, чем кропотливая вазэктомия или ежедневное абортирование своих тканей. В моменты то ли отчаяния, то ли прозрения наитием приходит смутное понимание того, что я не так уж и сильно отличаюсь от них. В конце концов, я могу лишь гадать, осознают ли себя эти уличные пилигримы и, если ответ «да», страшно даже представить чем, я выгляжу в их глазах.

Впрочем, даже неся груз осознанности в том смысле, в котором я в силах это понять, порождения города могут не замечать меня, глядя через вереницы машин в пустоту точно через дымчатое стекло, не замечать ни дорог, ни городских построек, точно также как я не замечаю салона автомобиля. И тогда все вокруг можно сравнить с глазом, начиненным точно матрешка другими глазами, которые крутятся бесновато по законам небесной механики, а зрительные нервы подсоединены к разным секциям одного распухшего мозга. И, кто знает, может быть сейчас я та соринка в этом исполинском глазу, которая заставляет его бешено вращаться в орбите?..

Посреди улиц вместо книжных развалов и газетных ларьков кособоко стоят печи для сжигания мусора. Когда я объезжаю гнойники свалок и пролежни разрытых канав, под колесами хлюпает индустриальная смазка. В этом проекте нескончаемой стройкой мне чудится метафора выкристаллизовавшегося несовершенства, благодаря которому существуют понятные мне миры с их фундаментальной изменчивостью. Я представляю вневременное плато, на которое из ниоткуда просыпалась груда деталей конструктора – зонд мистера фон Неймана, рухнувший из кеномы в плеромную гущу, кипящую креатуру, диэтиламид лизергиновой кислоты, обрушивающий серотониновый обмен в нервной ткани галактики.

Детали, повинуясь небесным эдиктам, начали собираться во что-то прекрасное, но, то ли из-за случайных ошибок в синтаксисе, то ли из-за злой воли, перечеркнувшей исходные правила, то ли из-за процессов окисления и эрозии, изменившей свойства каждой детали, система самоорганизовалась в уродливый лабиринт, способный на каком-то уровне переживать собственное уродство и до бесконечности перестраивающий себя в попытке найти идеальную комбинацию, ту единственно удобную форму, которая позволила бы городу разорвать бесконечное колесо игр с нулевой суммой, впасть в нирванический стазис… и вскоре исчезнуть под натиском времени с этого плана бытия.

Кривой проулок перед моим подъездом похож на матку; слизистая натерта известкой, через микротрещины просачивается жирный лубрикант, от которого пахнет гудроном. Когда я паркуюсь, под колеса мне бросается белая чумазая кошка. Кошка истошно визжит, у кошки разъезжаются задние лапы так, словно она больна ДЦП. Когда я достаю ключ от домофона, мое присутствие претерпевает перемены, будто между тем, что воспринимает город и самим городом появляется стекло, на котором выведено: «это сон». Теперь мое сознание сфокусировано на этой надписи, и городская панорама проплывает за ней размытым фоном вне фокуса восприятия, в толще почти не осознаваемых процессов моего мозга, смутной вереницей желаний, страхов и навязчивых образов. Да, сон, конечно же… Сейчас я понимаю это отчетливо: между мной и городом прочно стоит экран, и пространство перед экраном, которое точно аквариум заполняют обрывочные воспоминания и слабые ощущения из того предутреннего мира, где я лежу на своей тахте, прижимая к груди мобильник, а за окном, в повизгивании клаксонов просыпается сентябрьская Москва.

Я понимаю, что город, преследующий меня на протяжении многих лет, – сон, и понимаю, какая развязка скоро последует. В самосожжении нет ничего особенного, больше того – это будничная забава, если проделываешь его с собой в сотый, тысячный раз.

Впервые это случилось, когда я училась в восьмом классе – помнится, я поссорилась с преподавателем в художке, вечером у меня полопались в носу капилляры, и я прекрасно помню как, стоя перед мольбертом, размазывала кровь и краску по щекам и палитре. А среди ночи проснулась от собственного вопля – мне почудилось, будто я пооткрывала на кухне все вентили с газом, соорудила из своих хостов и домашней утвари что-то вроде вигвама, забилась внутрь и щелкнула отцовской зажигалкой.

Второй раз огонь настиг меня лет в шестнадцать. Была весна; на местечковом рок-фесте, собравшем несколько тверских групп и пару гастролеров из Москвы, я сняла тридцатилетнего гранжера, с которым мы всю ночь пили в его коммуналке виски, трахались и взахлеб обсуждали музыку. Он был ударником в никому не известной гаражной группе и, конечно же, Кобейн в его жизни был фигурой сродни Иисусу, хотя больше всего он любил ранние альбомы «Pearl Jam».

И я, хотя и не была частью того разбитого на всю голову поколения, а в те годы и вовсе считала звук венчают громоздкие оратории Генделя и Шнитке, думала, что понимаю, о чем он мне говорит. Несколько раз под утро за стеной начинал громыхать огненосный маршал-идастриал и тогда над последними покровами ночи вставали отсветы факельных шествий. Когда он затихал, мы включали «Нирвану», погружаясь в предслезные аккорды тайной вечери, а потом рядом снова начинало грохотать что-то похожее на «Blood Axis» и мы понимали, что вечная империя Кесаря вновь нас настигла.

В шестом часу, едва переставляя ноги, мы выбрались в коридор и зачем-то постучали в соседнюю дверь. Комнату вырвало на нас зрелищем лукулловой оргии, посреди которой разорвалась кетаминовая боеголовка; какое-то существо молча протянуло косяк, который я выронила на обратной дороге. Остатки виски мы запили пивом и на какое-то время я вырубилась. Уже под утро, размазывая что-то липкое по матрасу и бедрам, я внезапно поняла, что мой апостол умудрился порвать презерватив.

Вывернув все карманы, мы кое-как наскребли то ли три, то ли четыре сотни. Возможно, сейчас я с улыбкой бы вспоминала, с какой бравадой шестнадцатилетняя дуреха сверкнула тогда очками в глаза аптекарше, прося «постинор». Но дальше были почти сутки изматывающей тошноты, было кровотечение и влажный тревожный сон, наполненный пунцовым пламенем и ядовитым дымом над городом, в котором я горстями глотала противозачаточное для того, чтобы никогда не рождаться в подобном месте.

С годами эти сны стали сниться мне все чаще и чаще, в огне начали проступать сложные формы, разыгрываться сюжеты, скроенные из лохмотьев моей повседневности. Последние несколько месяцев пламя снится мне едва ли не каждый день и финал этих снов один: я сжигаю себя живьем вместе со всем этим отвратительным городом. Это что-то настолько будничное, что воспринимается наяву как необходимая процедура сродни ежемесячной покупке тампонов или оплате коммунальных счетов. Никаких полутонов, никаких мистериальных переживаний, ни малейшего преклонения перед страшными чудесами: ну, подумаешь – пламя… В конце концов, может быть, что-то подобное снится всем людям?.. Но когда я закрываю глаза, ко мне неизбежно подступают видения, видения настолько реалистичные, что, всякий раз, когда это происходит, до самого конца невозможно ответить, по какую сторону яви происходит это вечное возвращение.

Вот и сейчас, за всеми этими воспоминаниями, я снова утрачиваю ощущение сна, спасительный экран истончается, и я, поднявшись на шесть пролетов через фаллопиеву трубу подъезда, отпираю дверь своей московской квартиры-студии. В комнате холодно. Интерьерное зеркало давным-давно повалилось на пол и разлетелось осколками. В пыльных гранях как в фасетках мушиных глазок дробно отражается интерьер: лабиринт арабески на стенах сколот, потолочная плитка потемнела от сырости, мебель исчезла и среди моих разбросанных вещей сквозняки играют с растрепанными стопками газет, распечаток, рекламных флаеров.

Выпрямившись, я щелкаю выключателем – свет не загорается. И окна, и балконная дверь запечатаны; стоит приблизиться к ним, пространство затягивает темнота и от жути у меня перехватывает дыхание, влагалищная мясорубка комнаты с чавканьем начинает вращаться, и, если удается все-таки дотянуться до шпингалетов, пальцы деревенеют. Все что я могу теперь, это стоя перед окном, разглядывать безжизненную панораму, прошитую редкими огнями бульдозеров и бликами сварочных ламп.

Стрела одного из кранов медленно поворачивается, и свет прожектора падает на подоконник, привлекая мое внимание к рыхлой папке-сегрегатору. Стряхнув с нее пыль, я перелистываю ломкие распечатки с рукописными пометками, припоминая, что эта подшивка текстов возможно самая важная часть всего огненного сюжета. Хотя символы пропечатались отчетливо, я не могу разобрать ни единого слова, значения ускользают от меня и все, что я теперь знаю, то, что передо мной чертежи этого вавилонского устройства, анатомический атлас города, вышедший из под кисти кубиста. Блуждая взглядам по извилистому рельефу, я все сильнее наполняюсь тем ядовитым шармом, с которым мертворожденные районы выписаны здесь мантической системой, колодой контурных карт, гипоталамическими зеркалами.

Страницу за страницей, среди бесконечных таблиц и схем я реконструирую основы зыбкой топологии города и инструкции для операторов его Машины. Каждая следующая строчка открывает новую проекцию меня на тысячу плоскостей, на каждую ступень этой бесконечной лестницы уродливых фракталов, замочного механизма, впаянного в дверь, за которой лежат пределы несравнимо более мрачные. И мне остается только гадать, кто или что могло стоять у истоков этих систем, было ли оно с этими пределами накоротке и сумело ли найти там… там… Нет, сейчас у меня нет никакого способа думать об этом! Все, что я знаю, это то, что и бог и дьявол всегда обходили стороной мегаполис, в его катакомбах нет и никогда не было ничего, вообще ничего, что я не смогла бы назвать собой.

Пространство вокруг меня – не более чем муляж гигантской «Китайской комнаты», тупая нейронная сеть, читающая в бессознательном, и вторящая ему подобно тому, как не понимающий латыни прихожанин механически повторяет песнопения клириков. Город не может сострадать тем, в ком нет сострадания к себе; нет спасения для тех, для кого нет спасения, а значит я… для меня…

Потрясенная своим открытием я на полшага приближаюсь к окну. Снаружи в сумерках дрожат все те же фабричные полипы и криволинейные наросты индустриальных развалин – мое отражение в гигантской машине города, в которой для меня есть только принужденность, беспомощность и лакуны в логике. Единственное, чего мне хочется, в конце пути к этому осознанию, сжаться в комок и забиться под одеяло, но заснуть здесь, означает лишь еще сильнее увязнуть в этой угрюмой фантоматике, бесконечном бэд-трипе.

Безмолвие становится невыносимым, и я поднимаю голову. Нет выбора. Опять. Никогда не было. Устала. Все, хватит. Решилась. Пора заканчивать.

– Гори, – тихо говорю я, и, вздрогнув, интерьер облетает бумажной листвой, которая, закружившись, ударяет в меня и вспыхивает. Я начинаю метаться по комнате, пытаясь оторвать от себя лохмотья горящей бумаги, но она точно намагниченная липнет к телу – будто стремится заменить плоть. Вспыхивает сарафан. Волосы вспыхивают. Полыхающий разворот газеты залетает под подол платья и, теряя рассудок от ужаса, я начинаю кромсать себя, не обращая внимания на то, что и расползающиеся лоскуты, и моя грудь и ноги татуированы строчками текстов и цветом неотличимы больше от офсетной бумаги.

От жара начинает растекаться помада. Порыв ветра подхватывает скомканные страницы и всаживает их как тугой загубник в расплывающийся мазок рта. Я падаю. Я умираю. Моя плоть – выбеленная целлюлоза. Вместо крови у меня типографские белила и лаки. Коронки зубов выплавлены из гартового сплава для литер. Все, что я привыкла считать собой – не более чем набор чужих слов, вязких жупелов, и лэнговских узелков. Я всего лишь еще одна цитата общественных предрассудков и родительского ДНК, чужая шизофрения, отзвук чужого страха.

Или все-таки – не только это?..

Под окнами корчится в танце ДЦП-шная кошка, у кошки течка, к кошке подступает волна огня. Танцуй же, кошка, не останавливайся!.. И кошка танцует – сердитое творожно-белое уебище с разъезжающимися лапами. Мятые вибриссы вспыхивают и сгорают. Машина взрывается. Город вдалеке полыхает. Город охвачен огнем, и глядя на него и свое обугленное тело сквозь тускнеющую витрину сна, я с сожалением понимаю, что хочу видеть этот огонь всегда, и меня разбирает смех.

Эпидемический процесс пошел, город закипает, еще немного и сорвет крышку.

А я беззвучно хохочу в пустоту запекшимся ртом – да!

Все. Что. Я. Хочу. Видеть. Это. Огонь.

Следующая часть: «Фронт горения»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: