Тракт в преисподнюю. «Возница» Виктора Шёстрёма

«Есть на свете старая-престарая повозка, и управляет этой повозкой непростой возница. Он стоит на службе у строгого господина по имени Смерть. Каждый день длится добрую сотню земных лет. День и ночь он обречен разъезжать в этой повозке, выполняя волю своего господина…»

Таков инфернальный контрапункт настоящего события в мире раннего кинематографа – «Возницы» (1920) Виктора Шёстрема, сделавшей такой сильный задел, что и по сей день кажется, будто все триллеры и хоррор-муви только собираются её нагнать.

Надо признаться, что сюжет, позаимствованный режиссером у Сельмы Лагерлёф, тяготеет к старым-добрым готическим романам, однажды явившим предромантической Европе уже не аморального, но демонического героя. Виктор Шёстрем берется сам играть роль Давида Хольма, пресквернейшего опустившегося морлока, терроризирующего свою семью и бичующего ничем не повинных сестер милосердия из Армии спасения. Однажды он приходит в ночлежку поспать; сестра Эдит (в чьем образе видны отголоски практически любой добродетельной девы восемнадцатого века) всю ночь штопает его вонючее пальто. Наутро же Хольм зовет ее, чтобы демонстративно оторвать подкладку.

Но сестра Эдит продолжает верить и просит грубияна прийти в следующую новогоднюю ночь, чтобы знать, что её молитвы о ниспослании счастья первому гостю были услышаны. «Да уж, обещаю вам. Я приду и покажу, что он вовсе не слушал вашу глупую болтовню», – с насмешкой отвечает Хольм. В тот роковой вечер Эдит подхватывает чахотку, и вот уже мы видим ее на смертном одре год спустя. Она хочет только одного: поговорить с Хольмом.

«Несмотря на то, что повозка и кляча всегда одни и те же, возница время от времени сменяется. Новым возницей становится тот, кто умирает последним в году, кто испускает дух, когда часы в новогоднюю ночь бьют полночь, кто обречен стать возницей смерти в настоящем году…»

Кому бы, вы думали, суждено стать возницей в этот раз? По воле случая Хольм падает жертвой пьяниц как раз под средоточие стрелок на зловещей цифре 12, и вот уже возница спешит к нему на своих похоронных дрогах. Им оказывает никто иной, как старый приятель Хольма, Георг, почивший точь-в-точь в это время годом ранее… Шёстрём проникается духом готики и снимает рамочную композицию со множеством подисторий и ретроспекций à la «Мельмот скиталец». Стоит сказать, что даже тогдашний кинематограф очень здорово мог обыгрывать временную разнесённость, тасовать сцены и вкладывать одни истории в другие. Вот мы видим то, что есть (умирающая Эдит). Вот то, что было (смерть Георга годом ранее). Вот то, чего он так боялся (рассказ про возницу). Вот даже то, что могло было быть (пасторальные сцены Хольма на пикнике с детьми). Конечно, такие сложные совмещения требуют определенной связности – поэтому в фильме так много текстовых заставок, иногда целиком воспроизводящих текст Лагерлёф.

Шёстрем неповторимо улавливает всю драматичность и противоречивость готического романа и, как следствие, смело обращается с тематикой маргинального, предлагая зрителю куда больше, чем кладбища, нищих, пьяниц, одр, на котором вот-вот скончается христианская душа (сестра Эдит).

Фильм, свершающийся по ту и эту сторону курантов, просто заряжен энергиями мистицизма. Смена старого и нового года опасна, в ней нет никакой романтики, только хаотические энергии, энтропийные процессы и потусторонний дух, выглядывающий из неприкрытого стыка. Рядом с такими маргинальными хронотопами обычно располагаются придонные существа: дети, умирающие, нищие, алкоголики. Давид Хольм один из них. В опустившихся есть какое-то удивительное противление хрестоматийному добру, кажется, что безблагодарное монастырское милосердие и было создано специально для того, чтобы объяснять поведение таких личностей его отсутствием.

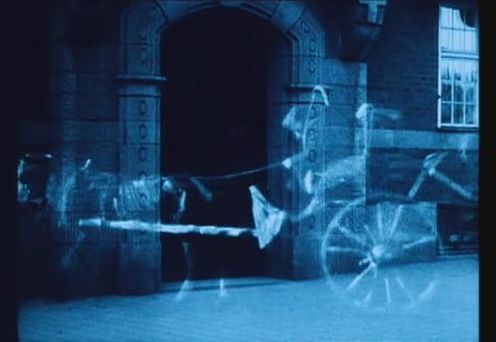

Наконец, полуявленная повозка с ее неправильным движением. Её ход порой совершенно не подогнан к местности, а местность совершенно не подходит к перемещениям (например, скалистый берег моря, куда возница приезжает забрать жертву кораблекрушения). Шёстрем нарочно идет на этот шаг, и получает в итоге зловещего неправильного призрака; вариацию архаичных дрог, где лошади тащат мертвецов; деревянный гроб на колесиках или животной тяге. «Когда я являюсь к больному, другого лекаря уже звать поздно», – как-то говорит Георг душе Хольма, которая еще не поняла, что освободилась от бренного тела. Тощая кляча и разбитые рессоры – прекрасно найденные детали для этого загробного челнока. При всей наивности накладного изображения этот прием не перестает работать.

Шёстрём в принципе неплохо управляется с призрачной материей. Например, в конце фильма, когда Хольм стоит на коленях перед Эдит и раскаивается (а он раскаивается!), показана интересная смена телесного и призрачного. В какой-то момент призраки Георга и Хольма обретают плотность и переходят на один уровень с умирающей Эдит. Но вот через мгновение эти двое вновь развоплощаются в дух. Они не становились живыми, просто в какую-то секунду умерла Эдит (ведь ей в принципе нет больше поводов оставаться в живых, раз она спасла заблудшую душу Хольма). Налицо прекрасный визуальный акцент на идее раскаянья.

Готический роман вообще любит акценты и контрасты, и поэтому сводит вместе праведника и злодея. С праведным героем всё понятно – он таков по своему естеству. А вот демонический герой вовлекается в конфликт двух противоречивых душевных побуждений. Исход же борьбы будет определен смотря по тому, что герой поставит на карту. Если он все-таки останется на стороне зла, то это будет отнесено к позиции эсхатологии (любимая метафора для тех, у кого нет выхода со дна). Если же в герое побеждает добро, то это относится уже к воле всевышнего (классический провиденциализм). Лагерлёф, а вместе с ней и Шёстрем, выбирают последнее, наверное, как дань мощным христианским корням новеллы.

«Она не потребовала от него никаких заверений и обязательств, зная, что таких, как он, нельзя связать обещаниями, а просто хотела пересадить семена, проросшие среди сорняков и колючек, на добрую почву, и была уверена в том, что ей это удастся», – словно хрестоматийная притча повествует о заблудшей душе Хольма автор.

Однако триллер на идее раскаяния не заканчивается. Эдит умирает, прощая Хольма. Хольм решает раз и навсегда измениться. У него над душой стоит Георг, готовый отдать нечеловеческое бремя возницы. Если возницей станет Эдит, то у него есть шанс вернуться к живым. Но вот они с Георгом призраками стоят в доме Хольма и наблюдают, как его жена вот-вот совершит самоубийство, прихватив на тот свет двух малюток…

Побег с того света становится новым испытанием. Настает время праведной ярости и вполне земных преград. Место, где всегда хотели видеть некоторые кинематографические параллели:

Помимо всевозможных ретроспекций Шёстрем открывает еще и цветовую палитру эмоциональных оттенков: синий для холодной улицы, сепия для помещения, фиолетовый для пикника (он, словно Фолкнер, который заповедовал печатать «Шум и ярость» разными цветами).

А еще прибегает к весьма интересному приему вуайера, каким, собственно, любой режиссёр и должен быть: некоторые сцены сняты как бы через глазок, который расширяется и так ненавязчиво вводит зрителя в пространство фильма. Возможно, подлавливать призраков следует только через такие оконца в потустороннее.

© Nevzdrasmion, 2012

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: