Вести из Хиросимы и другие детские игры

Вести из Хиросимы

Старый выпивоха Джойс, высунув поверх «Ведомостей» свой красный с синими прожилками шнобель, берет пробы воздуха и возвещает:

— Время чая!

Комната залита мягким предвечерним светом. Он сидит посредине пустого пространства, покачиваясь в кресле-качалке.

Сложив газету на колене, старик откидывается на спинку и прикрывает глаза. Я знаю, что он слеп, и газета только притворство, но не могу удержаться и спрашиваю:

— Что нового из Хиросимы?

— Diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit, – печально изрекает он, и снова: — Где наш чай?

Я нажимаю Красную Кнопку – входит Пасхальный Заяц с чайным сервизом на передвижном столике. В петлице его лакейского фрака алеет астра.

— Время чая, — говорит Заяц и разливает по чашкам аромат эрл грея. Вместо сливок старый выпивоха заправляет содержимое своей чашки доброй порцией виски. Маленькая фляга всегда во внутреннем кармане его пиджака.

— Что нового из Хиросимы?- вопрошает теперь Заяц.

Старик не удостаивает его ответом. Вместо этого он поводит носом в мою сторону и требует:

— Позовите Анну!

Я снова жму Кнопку — и входит юная карлица Анна. На животе у нее свисает барабан. Она смело марширует по комнате, делает круг, выбивая торжественную дробь, и, возвратившись к нам, требует чаю. Пасхальный Заяц тут как тут. Маленькое мягкое кресло материализуется под нашей гостьей из воздуха.

Наступает тишина. Только Анна с шумом прихлебывает чай и грызет сахарок. Мы ждем.

— В Хиросиме идет снег,- наконец говорит карлица.

Джеймс Джойс улыбается и добавляет себе еще немного виски. Пасхальный Заяц закусывает астрой.

Венские каникулы

Ночью Вену засыпало снегом. Я просыпаюсь рано, еще на рассвете, и, подойдя к окну, наблюдаю за высадкой небесного десанта на крыши, улицы, мосты, и в воду. Стоило бы дать волю Моцарту, но еще слишком рано, а мне не хочется никого будить. Торжество ликует лишь внутри меня – и остается там же. Сам Амадей перебирает клавиши клавесина в моей голове, но я возвращаюсь в постель. Нина спит, отвернувшись к стене и тихонько посапывая. Чувствую под одеялом ее тепло. Я дарю улыбку потолку и закрываю глаза.

Днем мы отправляемся на прогулку. Завтракаем в центре города, в современном кафе из стекла и гипсокартона, нелепой коробкой распластавшемся среди всей этой готики, упадочного барокко и югендстиля. Но тем и примечателен этот карточный домик, что он, как и мы, не вписывается в интерьер кукольного городка, но, как и мы, неизбежен в этом герметичном мире. Оранжевые снегоуборочные машины, пестрящие за большим окном, еще один тому пример в подтверждение.

После завтрака заходим к портному – забрать заказ. Старик приветлив и улыбается еще шире, и еще ярче сверкает его новенькая вставная челюсть, чем неделю назад, когда мы были у него в прошлый раз. Пока Нина пропадает в примерочной, мы болтаем с ним о старых – добрых временах. Портной решает, что я англичанин. Не пытаюсь его переубедить. Когда Нина возвращается и говорит, что все в порядке, я расплачиваюсь, и мы уходим.

Вечер наступает незаметно, но зажженные гирлянды фонарей застают нас в номере. Снова идет снег. Вместо Моцарта все звуки в комнате поглощает Joy Division. Их музыка в большей степени подходит нашему сегодняшнему настроению.

Мы занимаемся любовью. На что это похоже? Наверно это то же самое, что предпринять побег. Сам акт нашей любви есть попытка к бегству: внезапная, поначалу растерянная на незнакомой местности, но столь же необходимая и неминуемая, как этот день в чужом городе, как снег, сошедший с гор и растворившийся в Дунае, как голос мертвого мальчика Яна Кетриса вместе с венским сумраком. Все взаимосвязано. Невозможно разрушить старый мир, не создав себя. Невозможно создать себя без любви к другому. Любовь к себе лишь тешит наше эго, но не она есть главная, основополагающая сила.

«Возлюби ближнего своего как самого себя» — настаивал Иисус. Возможно ли это? Возможно. Но только если это касается двоих. Сын Божий был неисправимый романтик: если ближних становится больше хотя бы на одного, заповедь обращается в насмешку. Но когда есть ты и я, и есть где укрыться от снегопада, и от рыбьих взглядов туристов с их дурацкими фотоаппаратами, широта и долгота не играют уже никакой роли, как и твердое убеждение в том, что только ты сам способен принять и осознать самого себя таким, каков ты на самом деле. Только так возможно преодолеть ужас перед открытой дверью, чередой одинаковых дней и неизвестностью того лабиринта, которому сто имен. У меня получилось, и я знаю, что и у тебя получится.

И тогда можно сделать следующий шаг.

Приходит время, и мы вскрываем пакеты от портного. Внутри офицерская форма SS: фуражки с орлом, образца 1929 года, черные мундиры с серебряным кантом на воротнике, черные галстуки, галифе, сапоги. Белые рубашки по торжественному случаю. Старик потрудился на славу, даже проставил на каждом предмете фирменное клеймо «bеstе Mаssаrbеit». На левый рукав мундира обычно повязывалась свастика, но нам она ни к чему. Кожаные плащи поверх мундиров.

Глядя на тебя, я понимаю, что не видел женщины прекрасней. И пусть Третий Рейх никогда бы не допустил подобного (я не слышал, и не думаю, что такое было возможно, чтобы женщинам позволяли облачаться в форму высшего командного состава SS), но, в конце концов, это совсем не важно. У нас свои игры.

Боюсь, что и нашего оружия старые наци не одобрят, но что может быть лучше в городском бою, чем израильский «узи»?

Пока я проверяю оружие, ты делаешь нам по паре дорожек на стеклянной крышке журнального столика.

Кокаин бодрит. Последние кристаллы растворяются на губах, когда я тебя целую.

Легче всего проверить любовь войной. Для этого все готово.

И мы выходим в город.

Революция Рональда

Рональд МакДональд встает со своей пластиковой скамейки, а из-под нее вынимает парочку «узи». Завсегдатаи бигмачной воспринимают это как рекламный трюк – накануне в новостях сообщалось, что гамбургеры и кока-кола теперь появятся в каждой армейской пайке. Но когда первая очередь взрывает на столе какого-то толстяка его цветные коробочки с фаст-фудом, люди понимают, что самое веселье только впереди.

Резиновый Бэтмен из хэппи-мил беспомощно барахтается в лужице крови из простреленной детской головки; любительницы фитнесса и генномодифицированных овощей захлебываются в тарелках розовой слюной; из простреленных животиков юнцов с кровью брызжет украдкой выпитое пиво.

«Рональд! Зачем ты это сделал, Рональд?!» — недоумевают менты и собкоры. «Ай эм лав ин ит» — с белгородским акцентом отвечает клоун и стреляет себе в пластмассовую голову. Сырный соус и недоумение на лицах толпы.

Жестокость не требует объяснений. Но революция уже началась.

Детские игры

Выходишь после ночной смены на заспанные улицы и бредешь неизвестно куда. Мимо спящих под снегом автомобилей, мимо автобусных остановок, супермаркетов, нагло заглядывая в лица редких утренних прохожих. Иноземцы в оранжевых безрукавках поверх бушлатов нехотя выгребают грязь. Солнца нет, и еще долго не будет – один на один с городом и всем его жалким имуществом.

В кармане куртки помалкивает бритва. Пальцы то сжимают, то поглаживают гладкую ручку. Ей не страшно, и мне не страшно. Ей не грустно, и мне не грустно. Так вдвоем и бредем под косым снегопадом: колкие крупинки бьют в лицо. Музыкальное сопровождение? Может, Стравинский, Шнитке, Шенберг? Здесь нужна саморазрушающаяся музыка, божественная додекафония хмурых улиц. И сигаретка в зубы – чтоб все как у взрослых.

«Каких ты ждешь чудес?» — спрашивал я себя. – «Что ищешь в размытом пейзаже?»

Лучше выйти из темноты в прокуренную рубку привокзального кафе, в смрад плебейской жратвы и человеческих тел, ступить под прицел электрического света: обжигаться маслянистым кофе из пластикового стаканчика, давиться подсохшими бутербродами…

Вот она – жизнь! Такая, что ты всегда искал. Та самая, о которой, с таким жадным трепетом, пожирал страницы Достоевского, Хьюберта Селби, Чарльза Диккенса и Чарли Буковски… Но ты не в Бруклине. Это не Миля Чудес и даже не лондонский Ист-Сайд. Дым отечества застилает заморскую романтику. Город – герой Т., январь две тысячи девятого.

Но вот, кажется, что-то наклевывается. Взгляни на тех двух отощавших шимпанзе за соседним столиком. Как они смотрят на тебя! Ухмыляются, шушукаясь, потягивая пивко, мараясь чебуреками. Один из них приветственно приподнимает бокал, и я понимаю, что меня приняли за своего. За ловца в ночи. Мы не пара друг другу. Я ответно поднимаю свой стаканчик с кофе, и каждый углубляется в свое ожидание.

«Милицейская волна» объявляет восемь часов утра. Посетителей становится больше. Свободных столиков нет. Незнакомцы подсаживаются к незнакомцам: вместе жрут, похмеляются и исчезают в мясорубке выхода. С пивом и шавермой ко мне подсаживается долгожданный клиент.

Крепыш, ниже меня на голову. Наглые черные глазки. Даже не спросил разрешения. Быстро расправившись со своим завтраком, довольно отрыгивает и пялится на то, как я, будто безразлично, пускаю дым к потолку.

— Есть закурить?

Вот она, долгожданная фраза, на которую у меня уже заготовлен ответ! Поправляю на носу очки и говорю:

— Пошел на хуй. Я не раздаю сигареты мудакам.

Крепыш опешил от такого ответа, но быстро приходит в себя. Рефлекс. Рожа его багровеет.

Словесная перепалка получается недолгой и мы выходим на улицу. За будкой общественного туалета он первым бьет меня – неожиданно, с разбега, в спину. Я падаю в обоссаный снег. Очки отбрасываю подальше от себя, в сугроб – либо мне их сейчас разобьют, либо в кармане сломаются, а так будет шанс, может, выживут…

Между тем Крепыш атакует. Бьет меня ногами. Лежачего. Честные бойцы так не поступают, но что взять с этой гориллы? Лежа на боку, одной рукой прикрываю голову, другой вытаскиваю из кармана бритву.

Я мог бы убить его в три движения. Это не такое сложное упражнение – даже в положении лежа. Первым взмахом распороть ему ногу – кровь хлынет в ботинок и на меня. Введя неприятеля в замешательство, с колен полоснуть по обтянутой джинсами мошонке. Здесь не обойдется от криков. Возможно, этот взмах бритвы оставит его без столь оберегаемого всякой гориллой репродуктивного отростка. Но, лишив Крепыша, таким образом, возможности хладнокровно мыслить, подняться на ноги над скорчившимся на коленях врагом. Не торопясь обойти его сзади. Взяв за волосы, задрать голову, обнажив белую шею с подвижным кадыком, и перерезать горло от уха до уха. Трогательное движение – финальное. Кровь заструиться горячими ручейками, тело обмякнет, сползет на землю. И не станет Крепыша.

Я мог бы убить его в три движения, но не сделал и одного, пока он избивал меня. Это было даже весело. Я все ему прощал.

Когда он перевернул меня на спину и стал бить кулаками в лицо, я улыбался. Конечно, он этого не ожидал. Кровь заливает мне рот, а я улыбаюсь. Закрываю глаза. Крепыш склоняется надо мной, проверить, жив ли я еще. Чувствую его отвратное дыхание. Мне смешно. Набираю побольше слюны и выплевываю кровавый сгусток прямо ему в рожу. Он отвечает новыми ударами. Но мне уже все равно – я заливаюсь во весь голос.

Наконец Крепыш уходит. Я ползаю на четвереньках по обоссаному снегу в поисках очков. Нашел. Целы. Опускаю их на перебитый нос — и мир обретает утраченную резкость. Прислонившись спиной к стене туалета, сижу прямо в сугробе и улыбаюсь. Поглаживаю в кармане бритву. Совсем рассвело. До меня доносится шум вокзала и голоса прохожих. Вонь нового дня.

Эту историю я рассказываю жирдяю Ф. за ужином с водкой в ресторане «Чапаев». Ф. смеется надо мной. Мне все равно.

Размалеванная как кинематографическая шлюха, проходящая мимо нашего столика девица касается моего плеча и просит закурить. Угощаю ее «житаном» и сам закуриваю. Девица просит разрешения присесть за наш столик. Мы не возражаем и заказываем еще водки.

Глядя на нас, дымящих как паровозы, некурящий Ф. вдруг говорит мне:

— Дай сигарету.

— Пошел на хуй, — отвечаю. – Я не раздаю сигареты мудакам.

Кинематографическая шлюха вертит головой и улыбается. Ф. роняет на пол вилку.

Повеселимся.

© Павел Бельдюгов, 2008-2009, 2012

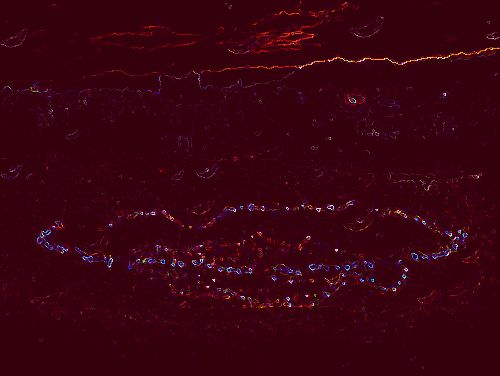

Иллюстрации – местами слегка обработанные рисунки и инсталляции людей, переживших Хиросиму.

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.