Лотреамон, или Чаяние головы

Пожалуй, единственная нам встречавшаяся за долгие годы вменяемая статья о Лотреамоне и Мальдороре, действительно проникающая в суть того, для чего была написана эта книга, без дугинско-головинского позерства и поструктуралистского наркобреда.

Если в наши дни какое-либо прозаическое произведение, будь то роман или эссе, способно притязать на такую форму, которая обычно резервируется за поэмой, если оно не хуже, нежели поэтический текст, умеет доказать нам, что литература есть способ испытания и что акты чтения и письма не сводятся к выявлению тех или иных значений, но представляют собой процесс открытия, то обязаны мы всем этим «безумному» опыту Лотреамона.

Читать Лотреамона значит отдаться стихии неистовой ясности, которая, объемля и обволакивая нас, пребывает в постоянном движении; осознать это движение мы можем лишь по его завершении – как исполнение некоего абсолютного смысла, безразличного ко всем сиюминутным смыслам, сквозь которые тем не менее читатель должен пройти, чтобы обрести отдохновение, даруемое полным и высшим смыслом произведения. Уже сам этот процесс необычен. Но еще необычнее чтение этой книги. Ведь существует немало других произведений, смысл которых, если приподнять прозрачную завесу составляющих их слов, предстает как впечатляющая в своей навязчивости погоня за властью, пребывающей в разладе со всеми возможными смыслами. В подобных книгах происходит едва ли не открытый разрыв с дискурсом, и этот разрыв опасен, поскольку, будучи демонстративно явлен читателю, он поглощает все его внимание и превращается скорее в самоцель, нежели в принцип некоего нового разума.

Однако «Мальдорор» преисполнен смысла от начала и до конца. Даже его диковинные персонажи и причудливые сцены обусловлены мотивами, которых от нас отнюдь не скрывают. Читатель вовсе не чувствует себя потерянным среди множества хитросплетений, созданных без его ведома и ему непонятных; он знает, что находится под неусыпным надзором некоей высшей силы, всегда готовой ответить на его вопросы и предстать перед ним, как только он пожелает ее увидеть, и тем не менее эта сила заставляет забыть о себе настолько, что читателю кажется, будто сама страстность чтения настойчиво подталкивает его к какому-то радикальному превращению, к такому исходу, который превратит чтение в совершенно новый акт, имеющий мало общего с претензией на понимание.

Чтение «Мальдорора» вызывает головокружение, которое, по всей видимости, является результатом ускорения, вызывающего ощущение, подобное тому, которое мы испытываем, очутившись посреди огненной стихии, – ощущение полыхающей пустоты или неподвижной и мрачной полноты. Порою мы чувствуем, что пребываем в недрах какого-то саркастического сознания, необыкновенно деятельного и не позволяющего уличить себя в чем бы то ни было.

Порою же эта вездесущая подвижность, эта круговерть сверкающих молний, эта грозовая туча сгустившихся смыслов напоминают уже не о духе, но о слепом давлении инстинкта, о плотности вещей, о той неотвязной тяжести, которая свойственна разлагающимся телам и предметам, обреченным смерти. Эти два ощущения накладываются друг на друга, они тесно связаны между собой. Они опьяняют читателя, и тот устремляется в бездну, безвольно и послушно увязает в тексте. Каким же образом, в подобных условиях, у него может возникнуть желание и способность обрести утраченное равновесие, понять, в какую пропасть он падает, и сделать хотя бы несколько шагов, чтобы осознать свою обездвиженность? Он все же делает эти шаги – и куда-то проваливается. Это и есть его комментарий.

Поистине достойно удивления произведение, в котором ясный ум читателя разом обнаруживает не только прискорбное, но и восхитительное отсутствие ясности, не только восхитительную осознанность, но и столь же восхитительную враждебность всякой осознанности.

Признаки осознанного письма изобилуют в «Мальдороре». В любой фразе, разве что за одним-двумя исключениями, нетрудно различить направляющий ее рациональный смысл. В любой строфе, за редчайшими исключениями, связь предложений логически выверена.

Даже самые страстные поклонники рациональной простоты обнаружат в «Мальдороре» все необходимое, чтобы следовать за текстом, в котором безупречные синтаксические связи полностью соответствуют уверенному развитию мысли. И даже если авторское ерничество вносит в этот «осмысленный» строй языка обескураживающий беспорядок, то сама лотреамоновская ирония, и вправду становясь фантастической силой, все равно содержит в себе гарантию ясности; ведь если насмешка перечеркивает и отвергает фразу прямо в момент ее рождения, то, значит, она эту фразу осознает, осознает все ее оттенки именно потому, что их подправят, и если подобные поправки меняют исходное движение мысли и приводят к опасному нарушению равновесия, то ирония, вполне отдавая себе отчет в подобных отклонениях, держит под контролем любые отступления, дает им серьезную мотивировку и возвращает в целостное единство произведения на правах нарочито безрассудных выходок.

Если видеть в Лотреамоне писателя, ослепленного или, наоборот, просвещенного одними только силами тьмы, то следует признать за этими бессознательными силами ту же способность к письму, что и за самым рефлектированным искусством. Любой читатель «Мальдорора» имеет возможность опереться на некую значимую интенцию, довериться влекущему за собой, размеренному движению некоторого смысла, который угадывается, даже еще не появившись; более того, на развалинах традиционных правил этот читатель встречается с удивительно аккуратным, осторожным и старательным лотреамоновским языком; этот язык, несомненно, знает, куда он идет, коль скоро говорит как раз то, что делает, и исполняет именно то, что обещает; с презрением отвергая слишком легкую возможность сбить читателя с толку, он не оставляет без решения ни единой загадки.

Композиция «Мальдорора» порою окутана дымкой таинственности. Бывает, что та или иная сюжетная линия внезапно обрывается (хотя дискурс при этом не прекращает своего безостановочного движения), уступая место другим сценам, совершенно с нею не связанным. Так, в соответствующей строфе после слов «Я искал душу, подобную моей, искал, но не находил» следует долгое и методичное рассуждение касательно этого поиска, но оно внезапно прерывается рассказом о кораблекрушении, об океане и о буре, и этот рассказ, не имеющий никакого отношения к первой фразе, заводит нас так далеко, что мы уже совершенно не помним, с чего это все началось; и тут, в самых последних строках строфы, автор неожиданно связывает конец с началом, вновь демонстрирует нам повествовательную нить, о которой он вовсе и не забывал: «Наконец-то нашел я свое подобие!» Многие другие строфы, не вид вполне беспорядочные, имеют столь же продуманную композицию.

Мы сами не знаем, куда направляемся, и блуждаем в мрачных закоулках, однако этот лабиринт как раз и создан для того, чтобы нас запутать, причем запутать как можно больше, запутать в тот самый миг, когда нам кажется, будто мы нашли выход. Очевидно, что, насыщая свое произведение таинственностью, Лотреамон довольно часто переносит в стилистическую плоскость сюжетные приемы, позаимствованные из «романа для народа» или из «черного романа». Сам его язык превращается в таинственную интригу, становится великолепно просчитанным детективным сюжетом, где все загадки в нужный момент разгадываются, театральные развязки заменяются образными картинами, а изощренные убийства – жестоким сарказмом, где преступником в конце концов оказывается сам читатель, пойманный с поличным.

Мы, разумеется, не стремимся объяснить все композиционные загадки «Мальдорора» (загадки на редкость волнующие) одним лишь сознательным замыслом автора, всегда более сведущего, нежели читатель, и заранее знающего финал, о котором читатель и не догадывается, и потому пользующегося этой недогадливостью как путеводной нитью, ведущей к развязке.

Чем более мы убеждаемся в могучей проницательности Лотреамона, тем более рискуем затемнить темноту этого весьма таинственного произведения; и сколько бы мы ни объясняли эту темноту одной только игрой «чарующей ясности», сколько бы ни твердили, что именно она создает впечатление, будто пером Лотреамона «водил ночной кошмар», именно она в конечном счете опускает полог таинственности еще ниже. Лотреамон нарочно написал столь ошарашивающую книгу, и то, что он стремится убедить нас в этом, еще не основание для того, чтобы усомниться в его правдивости.

Раз он так говорит, значит, так оно и есть. Но раз он говорит именно так, значит, правдив не до конца; более того, он беззастенчиво заявляет, что собирается нас потрясти, однако подобное потрясение вовсе не сводится к тому, что он нам о нем сообщает; напротив, оно связано с нашим ожиданием, с предвосхищением, тем более явственным, что, завладевая нами отнюдь не исподволь, но совершенно открыто, оно отнимает у нас последнюю надежду на спасение. В последней строфе книги, в тот самый миг, когда, дойдя до конца пути, Лотреамон чувствует, что этот путь ему уже не нужен, он объявляет читателю, что хотел его «подурачить». Лотреамон поражает не своим наглым бесстыдством, но той уклончивостью и двусмысленностью, с которой он наносит свои удары. Огорошить читателя? Разумеется; но каким образом?

Для этого, говорит Лотреамон, недостаточно ни глупости читателя, ни его усталости; нужно еще обладать магнетической силой, властью, которую имеет над нами греза и которая приводит не к отупению, а к немому изумлению, к пассивности сознания, которое все видит и бессильно что-либо предпринять. Разумеется, во времена Лотреамона гипноз был весьма популярен. Но замечательно вовсе не то, что Лотреамон вынашивал мысль превратить литературу в могучее средство магнетического оцепенения (связать поэзию и магнетизм пытались уже Э.По и Бодлер), хотя по дерзости замысла он превзошел даже сюрреализм, опьянявшийся, как известно, жаром магнетического солнца.

В приведенной цитате, где читатель ощущает на себе ясность пристального взгляда, замутняющего его собственный взгляд, есть нечто более удивительное и захватывающее, чем простое обещание нового литературного приема. Очень быстро мы догадываемся, что ситуация, в которую Лотреамон стремится поставить читателя, до странности похожа на ситуацию самого Мальдорора. Нельзя не признать, что один из устойчивых мотивов «Песней» – это навязчивая угроза сна, от которого Мальдорор защищается, против которого он борется с «поразительным ожесточением», но который того и гляди одержит верх, потому что сон таится уже в самом отказе от сна и потому что бессонница есть не что иное, как победа сна.

Мотив «Я не сплю, я никогда не сплю» неотступно возникает на протяжении всех «Песней», но особенно отчетлив он в третьей (строфа о сне), а также в последней (где речь идет о пауке и о его невероятной способности к кровососанию) строфах пятой песни. Мы видим на этих страницах, что Мальдорор, словно загипнотизированный, вовлекается не в битву против кошмарного видения, но в извечную трагедию дня и ночи, в трагедию света, вступившего в противоборство с самим собой, – с самим собою, ставшим другим.

Мальдорор доказывает, что обладает ясным умом, что он хочет обладать им во что бы то ни стало; эта ясность неотступна, но временами она усиливается настолько, что приводит к самоослеплению, превращается в тяжкую галлюцинацию посреди бессонной ночи; временами же, когда сну (а иногда смерти или безумию) удается застать ее врасплох, она продолжает существовать, словно «недремлющее око», погруженное в разлагающуюся вечность, в недра опустевшей головы, в утробу мертвого духа, в «трупный разум»; она упорствует в этом существовании и возрождается, побеждая саму идею отсутствия своим неустранимым присутствием.

Даже не вдаваясь в детали, можно без труда понять, о чем здесь идет речь. Во-первых, об упрямом желании видеть все в ясном свете; во-вторых, о смутном, беспокойном, но все же внятном ощущении, что в этой ясности скрыта ловушка; ведь чем дальше отгоняется обычный сон, тем ближе подступает другой сон, трагический; ясность и становится этим сном, оказывается пленницей поглощающей ее дремоты. Лотреамон полагает, что в конце концов побеждает «ясновидение», но он знает, какой странной борьбы требует эта победа и через какие метаморфозы приходится пройти, чтобы обрести ясность; пройти через все – от оцепеняющей «зачарованное™» до ужасающей попытки умереть не умирая, когда ясность подобна мерцанию огонька в беспросветном ночном мраке.

На этих замечательных страницах отчетливо проступает авторский замысел: опыт Мальдорора показывает, что между ясностью ума и умопомрачением существуют самые разнообразные взаимоотношения, тревожные и трагические; они воюют, пребывая в согласии, и враждуют, будучи союзниками, так что любая победа оборачивается немедленным поражением. И все-таки те же самые страницы служат свидетельством того, что в этом безнадежном мраке, где свет кажется едва заметным свечением, Лотреамон продолжает упорно сражаться и не идет ни на какую сделку с тьмой; ему ведома лишь одна забота – не поддаться, «восстать с этого ложа – задача посерьезнее, чем кажется». Помня об этом, мы уже не станем удивляться, что «Песни», свидетельствуя о силе сознания их автора, тем не менее погружают нас в пучину мрака, где царят бесцельная страсть и шальной инстинкт. Ясность проникает во все уголки «Песней», она правит в этой книге, придавая ей единство. Эта книга ясна по самой своей сути; ясность – ее главная ставка и движущая пружина, но именно поэтому свет не в силах до конца заполнить ее, он мечется, усиливается, ослабевает, вновь вспыхивает и в конце концов признает себя побежденным.

Впрочем, все это не так уж и загадочно. Мы уже привыкли, что такие слова, как «ясность», «сознание», «разум» лишены однозначности, что ясность может одновременно быть и не быть, что порой она исчезает из виду, но все же продолжает нести дозор, выглядывая из-под маски рассеянности, что даже в бездействии она продолжает действовать, что она подобна Линкею, но только бдящему не на сторожевой башне, а в подземных глубинах. Привыкли мы и к тому, что даже самый сознательный писатель, коль скоро он вкладывает в книгу сокровенную частицу собственной личности, не пренебрегает ни одной из возможностей своего духа, но, напротив, призывает все его силы объединиться для создания произведения, а произведение – поддержать и увеличить эти силы; таким образом, творения писателя формируют и углубляют друг друга; это – чрезвычайно важная и трудная работа, называемая нами опытом, когда не только творение пользуется ресурсами духа, но и само служит ему, так что его можно назвать абсолютно ясным, коль скоро оно есть творение ясности, а ясность, в свою очередь, оказывается его творением.

Нам представляется, что «Песни Мальдорора» – это наиболее яркий пример подобной работы, образец литературы, не признающей никаких образцов. Благодаря своему размаху и разветвленности (а ведь длительность в подобных случаях играет решающую роль) оно поражает воображение больше, чем «Озарения» Рембо (последние сокрушительны для духа, оставляя ему лишь память о постигшем его ослеплении) или его «Лето в аду» (это, скорее, рассказ о пережитом опыте, нежели сам этот опыт). Вот почему «Мальдорора» следует воспринимать как рождающееся произведение, как произведение, складывающееся во времени и с течением времени, как work in progress – становящееся творение; Лотреамон, несомненно, ведет его в избранном направлении, но и оно само ведет его неведомо куда, что и позволяет ему сказать: «Так пусть же нас увлекает течение», и причина вовсе не в том, что он позволяет увлечь себя стихийной и слепой силе, а в том, что эта «влекущая сила» есть способ самоопережения, самопредшествования; это – само будущее его ясности, находящейся в процессе преображения.

Что творилось в голове у Лотреамона в ночь, когда из-под его пера вышли первые слова книги: «Дай бог, чтобы…»? Мало сказать, что в тот миг у него еще не было отчетливого представления о тех шести песнях, которые он собирался написать. Скажем больше: не только в голове у него не было этих шести песен, но и самой-то головы еще не было, и единственной целью Лотреамона могла быть именно эта маячащая вдали голова, чаяние головы, которая, когда «Мальдорор» будет написан, придаст этой книге всю потребную для ее написания силу.

Достойно восхищения, что, будучи завершенным творением, «Мальдорор» являет собой некое целое без единой трещины, целое, подобное базальтовой глыбе, с которой печальный Мальдорор сравнивает свое одинокое существование, неподвластное распаду. Найдется ли на свете другая книга, которая, пребывая во власти у времени, созидая или раскрывая свой смысл по мере написания, тесно связанная с собственной длительностью, вместе с тем оставалась бы громадой без начала и конца, вневременным сгустком, где все слова существуют одновременно, где изглаживаются и навеки утрачиваются любые следы того, что было раньше и что будет позже? В этом главное чудо книги; а теперь давайте забудем о нем и попытаемся угадать, кто такой Лотреамон; для этого следует представить себе пустую комнату на шестом этаже, белый лист бумаги, трепещущий в дрожащем свете свечи, и чью-то, конечно же, прекрасную руку, возникающую в этой пустоте, чтобы вывести: «Дай бог, чтобы…», и словно бы ответную реплику на эти три слова.

Нетрудно увидеть смысл, рискованность и величие подобного опыта. «Песни» – греза о бездне, но эта бездна разверста прежде всего в самом Лотреамоне; рассказ о ней – не просто лирические раздумья, лишенные всякой связи с их автором; он затрагивает самое его бытие, и именно муки этого бытия, всю глубину его необыкновенного прошлого пытается донести этот рассказ, в напряженном и длительном усилии порождающий творение, где образы, могучие силы воображения и реальные воспоминания обретают плоть, растут, пробуют свои силы, постигают – от метаморфозы к метаморфозе – суть невнятных вещей, а затем, постигнув эту темную суть, выходят наконец на свет божий. И вправду, читая «Песни», достаточно покориться самому движению образов, их потоку и их превращениям, и тогда в этой беспорядочной веренице и причудливой толчее можно без труда различить следы упорного труда и удивительную последовательность в достижении цели: цель же эта в том, чтобы, ускользнув от власти логического единства, тем не менее добиться абсолютной связности, которой соответствует абсолютный свет и абсолютная тьма, низшая, наиболее удаленная от ясности точка, и тот момент, когда, пройдя эту точку, свет вновь обретает свободу. Мир «Песней» – мир, несомненно, мифический; в нем разворачивается борьба существ, не имеющих ничего общего с тем человеческим миром, к которому, по всей видимости, принадлежит Изидор Дюкасс; очевидно, однако, что реальный опыт писателя пропускается. сквозь мифические события, и только в свете этих событий он способен обрести подлинный смысл своего прошлого и всего, что неотвязно его преследует; только в неистово напряженных отношениях с Богом, только во внезапном превращении в свинью или в медленном перевоплощении в спрута, как это происходит в сатанинском воображении Мальдорора, – только так до стигает он равновесия могущественных сил, которые терзают его, но которыми он хочет свободно овладеть, но овладеть именно во имя этой свободы.

Это великая попытка и грандиозный опыт. Исполинский труд человека, который восстает из-под земли, мало-помалу поднимается, распрямляет плечи и в конце концов выходит на свет. И когда в начале шестой песни Дюкасс говорит о предыдущих страницах своей книги как об «объяснительной преамбуле», то это весьма и весьма показательно.

Он и вправду объяснил себя, вывел на свет божий. Благодаря этому деянию несуществующее существо, каким был Лотреамон, медленно, со всеми муками, которых требует тяжкий труд роженицы, в потоке крови и вод, с терпением и жестокой натугой, – этот Лотреамон, решительно оттолкнув Изидора Дюкасса, произвел на свет самого себя: отныне он существует, Лотреамон существует.

Он произвел себя на свет? Скорее уж, он произвел себя для света, подарил себя этому свету. Именно решительность этого жеста объясняет очевидное отречение от «Песней» в «Стихотворениях», а также странный конец и исчезновение самого Дюкасса. Знаменитая формула: «Поэзия должна твориться всеми, а не одиночками» означает именно это. И только по мере написания «Предисловия к будущей книге» Лотреамон обнаруживает, к какому разрыву ведет эта преданность свету: она заставляет отречься уже не от смысла слов и даже не от самих слов, она требует бесповоротного отрицания, полного исчезновения, принесения в жертву всей личности целиком ради слияния с холодным движением безличного разума, ради того, чтобы восславить его и его укрепить.

Он стремится обрести равномерный свет, заливающий все уголки, одинаковый для всех, примиряющий и воссоединяющий, когда «все» станут истиной для каждого, а «каждый» – точным воплощением этой истины. Это – движение имманентности, но он пытается уловить в нем бесконечную реальность некоей трансцендентности, с которой он никогда не порывал, будучи как ее сообщником, так и противником. Именно эта жажда бесконечности и приводит его в самую низшую (и одновременно самую высшую) точку в надежде на метаморфозу, которая прежде разрушила рамки, сковывающие его личность, и освободила от бремени человеческой реальности, а теперь ведет к другой метаморфозе – метаморфозе абсолютной банальности, когда само приятие границ становится безграничным, а движение, ведущее к предельной точке сознания, разума и суверенности, совпадает с отказом от всякой личностной суверенности и личностного сознания.

Так, подобно ножу гильотины, на поэта обрушивается ужасающее «тик, тик, тик», посредством которого поэзия – одним единственным словом – сводит неповторимость любого уникального бытия к ничтожеству маниакальной аберрации.

Особенно впечатляет тот факт, что у двух столь несхожих во всех отношениях существ, какими были Лотреамон и Г±льдерлин, поэтический опыт, как будто еще более увеличивающий различие между ними, проявляется в одном и том же глубоком головокружении, в одном и том же напряжении, в одном и том же желании – в желании дневного света, в желании дождаться того момента, когда каждый сольется с дневным светом, с самим собою, со своей сокровенной, солнечной природой, затеряется и вновь найдется в ослепительных лучах этого солнца, подобных бесконечному сиянию природы каждого отдельного человека, жаждущего самоуничтожиться и раствориться во всех прочих людях.

Если судьбы двух этих людей сложились столь различно, то причина, быть может, в том, что Г±льдерлин, считавший таким моментом рассвет, зачарованный этим началом, этим преддверием дня, напоминавшим ему о его собственном начале, уступил своей тоске по детству и по материнскому лону, где, вновь обретая самого себя, он мог надеяться обрести как свою смерть, так и свою жизнь. Но поскольку превыше всего он возлюбил свет, а тоска по детству никогда не была в нем каким-то слабым и сугубо личностным желанием, но самой что ни на есть чистой страстью, горделивым желанием соединиться с небожителями, то вышло так, что по мере того как земная его жизнь вновь становилась жизнью ребенка, он и вправду полностью воссоединился с тем светом, которому он мужественно отдал все свои силы и который взамен принес ему уникальную славу, одарив разумом ребенка, сияющим во всем великолепии безличной ясности.

Лотреамон не мог раствориться ни в безумии, поскольку от безумия он родился, ни в детстве, поскольку жившая в нем сила света сделала его сильнее безумия и тоски по детству. Ибо не существует пути назад для того, кто однажды уже пытался вернуться, кто прошел через это испытание и, совершив усилие, действительно родился. Лотреамон – это то самое странное существо, которое, все еще сохраняя ирреальность под маской Изидора Дюкасса, пожелало родить самого себя и взять на себя ответственность за собственное возникновение. Попытка, достойная восхищения: в ней – истина его мифа. Однако тому, кто хочет стать владыкой собственного возникновения, вскоре открывается, что рождение – процесс бесконечный. Рождаться значит пробиваться к свету, а затем, увидев свет, заняться поиском собственных пределов, без которых нет истинного бытия.

Однако поскольку любые пределы угрожают лишить нас права на рождение и ответственности за него, они не могут быть положены нам извне; они должны быть пределами самого света – того самого света, который уже живет в Лотреамоне как некое бесконечное устремление; его апогей – это та единственная точка, идеальная и реальная одновременно, в которой, переставая быть самим собой и выходя за собственные границы, он как раз и становится самим собой, – точка, в которой, испытав последний порыв и поддавшись инстинкту исчезновения, – он наконец навеки является в мир.

Нам ничего неизвестно о последних минутах Лотреамона. Мы и не можем ничего знать о них, ибо они способны предстать взору лишь в той атмосфере неведения, которая и являет их окончательную истину. Как прошли его последние часы? Не посягнул ли на него закон, это высшее воплощение коллективного разума, облекшегося в шутовской наряд наполеоновской власти? А может, он сам царственным жестом отменил данное в «Песнях Мальдорора» обещание «никогда не налагать на себя руки» – обещание, имевшее смысл во времена, когда самоубийство считалось искушением тьмы, между тем как ныне оно считается искушением света – соблазном, противиться которому совсем непросто? А может, он и сейчас сидит в комнате на шестом этаже, где своей еще не существующей рукой он некогда начертал фразу «Дай бог, чтобы…», – фразу с которой начинается «Мальдорор» и с которой начинается он сам – человек, полностью сливший свою судьбу с литературой, попытавшийся, с помощью плагиата, раствориться в чужих словах, – сидит в той самой комнате, где ему уже не страшны ни шорохи, ни тени, ни страдания, ни навязчивые видения, – сидит перед все еще будущей книгой, совершенно спокойный, вслушиваясь в смысл этого спокойствия, которое может обрести словесную плоть, лишь став единственно подлинной субстанцией его жизни, – сидит и, быть может, с ослепительной ясностью переживает свою последнюю, единственно подлинную метаморфозу, когда он сам становится воплощением простоты и покоя?

Кончина Лотреамона несет на себе печать какой-то неизъяснимой ирреальности. Эта кончина засвидетельствована в законном порядке в кратких словах протокола о смерти: «скончался… других сведений не имеется» – словах настолько обыденных, что кажется, будто этой кончины и не было, что она так и не наступила, хотя и «имела место». Именно благодаря этой до странности неприметной кончине Лотреамон и стал воплощением той неявленной явленности, которая предстает как его подлинный лик; умерев инкогнито, он тем самым показался всем нам на глаза – так, словно, канув в слепящее небытие, он, быть может, и вправду нашел смерть, но в самой этой смерти обрел чистоту и истину света.

© Морис Бланшо, 1949

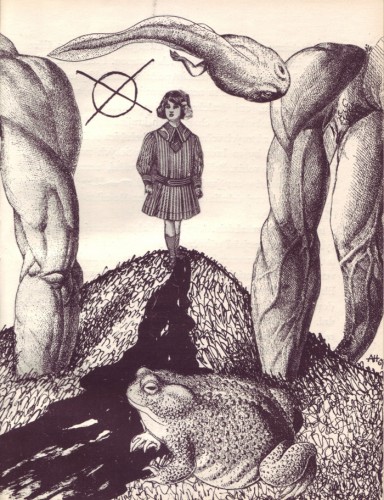

Иллюстрации: Adolf Hoffmeister, illus. for Lautreamont’s Poesies (Bratislava, 1967)

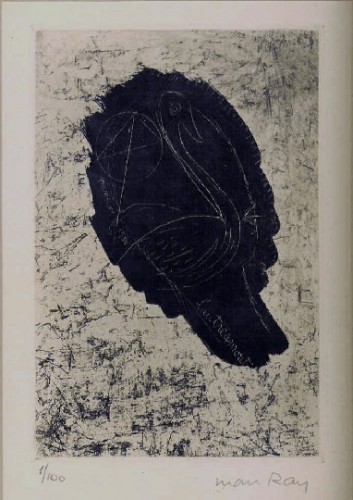

Заглавная иллюстрация: Man Ray «Portrait de Lautreamont»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: