Зал ожидания

Данная публикация посвящается памяти автора этого текста, прожившего короткую, невыносимо яркую/емкую жизнь, которая сама по себе была круче любого текста.

Данная публикация посвящается памяти автора этого текста, прожившего короткую, невыносимо яркую/емкую жизнь, которая сама по себе была круче любого текста.

«Зал ожидания» — едва ли не единственный крупный прозаический опыт Кирилла (текст приводится по публикации в журнале «Альтернация», 2009).

Поэт и Человек

(15. 06. 1985 — 14. 08. 2011).

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Все персонажи, описанные в этом произведении, несуществующие.

А места – вымышленные,

Поскольку мы говорим о желаемом,

А не о возможном.

Говоря о желаемом, мы подразумеваем Смерть.

Говоря о Смерти – Имя из пяти синих букв.

Эти буквы: I.D.E.A.(.)

Пятая буква дополнительная

И по традиции исполняет роль пули.

Поскольку идеи не существует,

Что исходит из ее определения,

Остается Смерть.

Это рассказ о Смерти и о пуле.

Это рассказ об Убийстве

Действие происходит в параллельной реальности,

поэтому возможны искажения

и предметы могут не являться тем,

чем они предполагаются

Если Вам все равно куда идти, Вы не можете заблудиться.

(с) следствие из Закона Мерфи

Если бы мое тело умерло,

…я должен был умереть весь…

Я никогда не умирал, хоть и вернусь умереть,

и

мне удивительно, как я познал смерть до смерти.(с)Г.А.

***

- Ты никогда не узнаешь, откуда придет боль, —

Лицо дежурного по Вокзалу, похожее на комок грязной ваты,

морщится, стягиваясь в подобие улыбки

и распадается

кадрами удушения,

плавающего краткометражного фильма,

марлевой истомой

высохшего лица

сморщенного кровоточащего яблока…

Я ничего не отвечаю. Слова, наткнувшись на твердую невидимую пленку в опасной близости моей кожи, отскакивают, как будто ударившись о замерзшую землю.

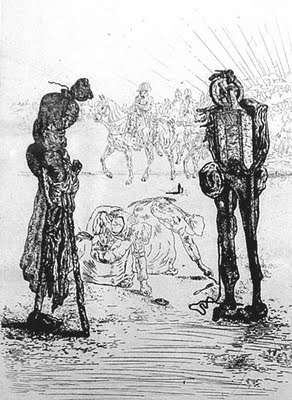

Смотрю по адресу звука. Не вижу ничего кроме пятен. Расплавившиеся стрелки часов. Может. Как у Дали. Предпочитаю не вглядываться.. Люблю проходящие картины.

Тонущий в акустике Зала механический голос сообщает об очередном прибытии, когда я, травмируя усталость, падаю в пластиковый кофр послушного кресла.

На губах соленый вкус, вязкий, похожий на неудавшуюся инсценировку….О том, что в этот раз моя болевая дегустация непозволительно затянулась, ты узнаешь по результату.

Сейчас я сожму веки, и в горло начнет тугими глотками вливаться теплая кровь, которая отвлечет меня и захватит петлей ломкие кости, выдернет колючий нерв судороги извне и наверх, как противоестественную антенну. На линии ресниц, в кадре напряженного предчувствия останется острый силуэт и странный знак псевдосанскрита, похожий на сложившую крылья бабочку-махаона.

Тонкие губы, стирают выцветшую линию покрытого красным рта, в непредвиденном затруднении бормочут в пахнущий дешевым аэрозолем воздух мертвое имя из пяти букв. В моем ящике для писем – только рваные дыры воздухоснабжения и место для оттока лимфы. Я заполняю его красками наружного окружения и сохнущей тоски. Я проверяю почту, пока кольцующие очевидную пустоту нули в папке входящей корреспонденции не начинают сливаться в пятна сочувствующей слепоты.

Я вчера видел тебя. Ты проникала лезвием раздвоенного языка мне в рот, морща до кровопотери заведенные на вдох морщины, глотая вопросы, как симптомы будущего затмения. Когда знакомый художник подарил мне портрет лопасти мозга, метаморфозу метастраз, я кричал, узнавая наощупь прикосновение, проникающее бдение ранящих бледных пальцев. Я назвал его «Поцелуй». Чем безумнее мое сердце, тем больше оно требует завода. Наша встреча была похожа на опознание. И если мне выпадет шанс увидеть тебя без кожи, разреши быть последним. Я был готов опаздывать всегда, но не сейчас…,

когда опоздание может стать лишь еще одним сценарием скорой гибели

Смерть протянулась между нами, как девственное окаймление, мое дыхание не трогает больше скользь тяжелой мембраны, и я сглатываю комки холодного воздуха от привычного бессилия, как потерявший голос в исступлении плача. На Вокзале я проводил все последние дни – в разводах сиреневой пасты, в решетке обусловленных слов, обращенных внутрь, в этом режимном слое твой голос, обещавший возврат, звучал, как астрономическая болезнь….Я пишу эти последние сводки в реальном времени. Пассажирский приемник дрожит, как оживший священный флакон — беззвучными грозовыми призраками и потоками человеческих выделений. Здесь, где шрамы прибытия до сих пор говорят чужими воспоминаниями, я все еще настойчиво продолжаю существовать.

Я наугад открываю книгу и вдыхаю запах западни:

«Я обнаружил себя (вот подходящее выражение) спящим в спальнях пустынных гостиниц, я пил чаще, чем ел, я писал ее имя, точно классически одержимый, вновь и вновь — на стенах, на подушках, на собственной ладони. Я повредил кожу, царапая по ней ручкой, и с чернилами туда попала инфекция. Отметка до сих пор здесь, я гляжу на нее в этот миг. Жаклин, — говорит она, — Жаклин.»

— Наверное, так…

Я помню, как шел домой после нашей первой встречи. Дорога скользила, грозив исчезнуть, в голове, сплетаясь и распадаясь, пели, словно предвещая разрастание обмана, десятки дурных голосов. Также я однажды много лет назад проснулся вдруг среди ночи, и в старом магнитофоне кто-то оживший говорил богохульные шифры, и сквозь разбитую ссадину окна выл ветер, и предчувствие страха вывернуло мозг комком холодных оголенных проводов.

Тогда я в первый раз явственно почувствовал, что умру. Не сейчас, не в момент до или после…, но когда-нибудь воспаленный горизонт приблизится ко мне до невозможности отвернуться, и медленными глотками непрочного льда внутрь вдруг начнет вливаться смерть. Долгое время я предпочитал не верить. Представляя себя одним из воображаемых, помещенных в знание героев, я повторял любимую фразу из Кэреля»: «Со мной не может произойти ровно ничего плохого. Единственное, что они могут – послать меня на гильотину. А это не страшно. Они же не смогут убить меня дважды». И вот он наступил – «Первый день после последнего дня приговоренного», а сколько их будет после…Однажды терпеливая веревка превратит лиловую, покрытую волдырями мозоль на моем горле в нитевидный разрез, во вторую улыбку, плюющуюся в мучителя застоявшейся желчью цвета забродившего гранатового сока, но даже и тогда это не принесет мне избавления. Милосердный врач из числа зрителей, успокаивая меня ищущим взглядом, зашьет рану суровой ниткой, и молчаливый допрос продолжится. Интересно, какая будет играть музыка. Хорошо бы играла музыка, и были слышны крики.

Тогда, ночью, я, конечно, не мог еще доподлинно знать, что иду именно на Вокзал. Ветер трепал одежду, словно уговаривая отдаться, видения плыли, и все во мне было частью той силы, что толкает в топкую бездну. Редкие, шедшие навстречу прохожие отворачивались, точно не имея больше права смотреть мне в лицо. Около одной двух станций метро, похожих на миражи мертвых домов кто-то жег костры, которые на уровне взгляда стекали как по отвесному лобовому стеклу вниз, в остальную упругую слизь. Удивительно, но запаха гари не было. Машины грызли асфальт, беззвучно ели друг друга, сливаясь, как однородные жидкости. Хотелось, чтобы звучала авария. Чтобы движение ожило, вышло из картины, что перекатываясь раздавленными сливами тела мяли асфальт и пели, фонтанируя кровью в застывший воздух. Однажды я видел аварию, которая произошла ночью прямо около моего дома на перекрестке двух полустертых меловых линий. Двери смятых ударом машин были наполовину раскрыты, как и рот одного из водителей. Казалось, кто-то невидимый разжал резким пожатием его челюсти и теперь держит запачканную мазутной слюной плоскую голову, как бы давая обмякшему телу необходимую передышку, чтобы отдышаться. Я еле удержался, чтобы не стереть языком рыхлую пену, уже начавшую к моему приходу запекаться в углу губ покойника. По его лицу мне показалось, что он бы этого хотел. Я мог бы вырвать его язык, забрать его себе, жадно унести мимо случайных очевидцев в самой нутри, толще себя, спрятать под мокрой от пота подушкой и по ночам, просыпаясь в сетевидных эпилептических спазмах, сглатывать застывшую на губах огнеупорную пену и шептать похожие на любовные молитвы слова на чужом наречии. Если я сойду с ума, мое вдохновение непостоянства, превратившись в навязчивый бред, начнет терзать меня, как кожная болезнь. Где мне найти столько слов, чтобы научиться молчать. Или я должен потерять голос. чтобы наконец было о чем говорить

«Когда я терплю поражение за письменным столом,

меня часто тянет броситься на улицу, под первую попавшуюся машину,

чтобы стать таким же калекой, как мой язык.»

Аварии не было. Или она, может, она прорастала зерном голодной опухоли где-то помимо меня, возможно, в самом центре ореха моей головы, но я ничего не чувствовал. Где-то на краю ночи дорога кончалась и начинался редкий парк из худых альбиносных деревьев.. Если смотреть долго-долго в пространство за…они превращаются в галерею из игл. Так впрочем, происходит и со всеми статичными предметами. Если бы у меня во рту росли иглы, я бы проткнул тебя ими во время поцелуя, и мое дыхание, вибрируя препятствиями твоего пульса, проходило бы насквозь по нетвердой прямой, ведущей к атавизму первородного тумана на границе млечного пути. Если бы моя плоть могла расплавиться, я бы заключил тебя в нее как в предательскую, повторяющую, угадывающую движения кожу, неподатливую последнюю форму. Я представляю, как нас, сплетенных в эмбриональную единость тел, нанизывают на гигантское обоюдоострое лезвие, которое проходя сквозь вакуумные полости внутренних разрывов, смыкает нас, спаивает в гигантскую агонизирующую ломаной пластикой насекомоподобную куклу, выжатый по холсту рисунок гротескного совокупления. Я бы назвал его «Бегство»…

«Длилось Бредное бегство: не то по туманным проспектам, не то – по ступеням таинственной лестницы; или верней – бегала лихорадка: по жилам; воспоминание говорило о чем-то, но – ускользало….

зашагать: все шагать – до полного онемения мозга, чтобы не снились… затеряться в сыром тростнике, в домах виснущих взморья, в оцепенении…»

… Бегство. Туда, где, горизонты смыкаются в спиральный гипноз, а вещи не имеют очертаний…

Я оглядываюсь, дрожа от холода, который пахнет моргом. В окружении застывших картонных силуэтов табло расписания поездов показывает диаграммы затухающей сердечной деятельности и отсчитывает последние секунды жизни кого-то из вновь прибывших. Дежурный, поясняя что-то по пути, ведет в мою сторону двух карабинеров, похожих в отсветах флюoресцентного фиолета на приставов-клириков из фильма «Эквилибриум».

Я знаю, что мое выражающее полное безучастие лицо должно вызывать у них ненависть, смешанную с брезгливостью, как запах тления или проглоченный в спешке кусок отравленного мяса. Один из них, не снимая руку с кобуры, начинает выкрикивать мне в лицо куски полученного приказа. Я успеваю в деталях разглядеть лежащую на рукояти пистолета изуродованную кисть, похожую на искалеченное спящее животное.. На указательном и среднем пальце не хватает фаланг, оторванных отвесно, как будто рваным укусом, остальные покрыты безукоризненно ровным слоем сиреневого лака. В мизинце – серебряная инкрустация величиной с декоративную булавку в виде сломанной змеи. Я думаю, о том, кто красит ему ногти и о том, сможет ли он, если ситуация примет решительный оборот, нажать на спусковой крючок. Должно быть это невыносимо больно. Представляю, как он возвращается домой – туда, где среди листов мятой стали, покрытых геральдической вязью стен и хрустальных стеллажей с косметикой и заформалиненными рабочими органами добровольных amputee спит его молодой любовник. О том, как он будит его умелой резкой пощечиной, как разлетаются по мрамору безупречной кожи хрустящие брызги слез. Слышатся крики, похожие на женскую истерику, крики, идущие на поражение, острой кардиограммой, крики, врастающие в потолок, разрезающие гипсовые рисунки облицовки, повисающие сталактитами и сталагмитами, крики, звучащие бесконечно, звучащие в бесконечности, звучащие как бесконечность…как удавка, протыкающая пространство прозрачно тонкая металлическая нить, как вырвавшийся на волю скулящий вой сорванного сопрано, как страх, как кружево, как окончательный обрыв связей…В этот самый следующий миг, когда «клирик», вскидывает тяжелой петлей купированную руку и вжимается, морщась, остатками пальцев в ядовитый курок, по лицу его, ватно-белому, как будто обработанному концентратом щелочи, пробегает, старея на ходу, кровавая трещина, из которой инфекционно сочится клей. Скрипящая на краю дыхания гипсовая маска, не толще прессованной папиросной бумаги соскальзывает, на секунду задерживаясь на диагонали скул, прежде чем слететь вниз в слепящую процедуру осколков. «Клирик» с криком роняет на пол скользкий пистолет и обеими руками хватается за голову, на которой на месте плавных кукольных черт вырастает багровый слезящийся, лишенный век рыбий глаз…

Тяжелый удар сбрасывает меня вниз. И еще один, и еще, и еще…Пол здесь и вправду напоминает прозекторскую – безупречно ровные, склеенные притяжением, кафельные плиты, вызывающие онемение при прикосновении. С них должны идеально, без всякого пятноочистителя, выводиться кровь и следы непрошенных шагов. Внизу, под пассивным грузом моего тела отвечает полифонией вибраций потревоженный бетон. Удары следуют беспорядочно и неумело, без всякого ритма и цели. Вслушиваюсь в хруст собственного тела, в диссонирующую симфонию внутренних разрывов. Представляю себя мебелью, старой нежелательной громоздкой вещью, которая отбрасывает слишком большую тень, которую необходимо сломать во избежание ущерба. Звук ломающихся костей похож на звук горящего дерева. Когда я в детстве сидел у костра, мне приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься головой вперед в магнетизирующее пламя. Тогда оно растворило бы, вобрало меня в себя, и я, ставший его частью сумел бы, возможно, постичь наконец чувство утоления Великого Голода, умерщвления живого в себе ради великой цели. В человеческом теле 125 костей. И чтобы найти каждую нужно нанести не менее 300 ударов. И в то время, как одни будут ломаться, превращаясь в труху под бдительным надзором, сокращаясь и крича птичьими голосами, другие, будут, извиваясь, как детеныши змеи, вжиматься в друг-друга, и расти заново, восставая из тлена, как магические артефакты. Так подтверждается закон бессмертия пытки. .Пока пристав с красивыми руками, раскатывает мое погружающееся в гулкую невесомость тело, его напарник, прищурив веки, дает указания, смысла которых я не могу расслышать из-за прилившей к голове крови. Я представляю, как смотрелись бы они в церковном облачении, в строгих черных ризах, на «крыльях» которых неразличимые пятна крови умирают, так и не проявившись. Тогда все происходящее, наверное, напоминало бы ритуал экзорцизма. Второй «клирик» берет с кресла мою протекающую чернилами тетрадь и после каждого удара вырывает из нее по листу. Вырванные страницы кружатся в застоявшемся воздухе и покрывают мое лицо, все мое раздавленное, застывшее паучьей массой тело мелким стыдливым погребальным слоем. Я плачу. Там, где кровь смешивается с синей тушью. Чтобы не думать о тебе, чтобы превратиться в один огромный покрытый белым саваном уродливый, кричащий о помощи иероглиф О боже! Мои слова, мои ущербные несросшиеся строфы, мои идущие к сердцу портретные линии, где вы теперь, моя сервизная преисподняя, мой попугай с семью головами!

«Я строю из слов клетку для страха, пока новый страх не явится, чтобы разорвать меня»

«Человек должен умереть, и потому его можно убивать.»

«Я убийца и самоубийца, и никто не должен меня видеть»…

Если смерть явится раньше времени, и я узнаю ее глаза; если убийца придет без маски и страх исказит мои черты настолько, что бальзамировщику будет не под силу их изменить, заверните меня в мои рукописи, в саван из сшитых воедино тетрадных листов, так чтобы ядовитый трупный пот («Покойник при жизни много потел») пропитал каждую строчку, растворив до неузнаваемости чернильные знаки, придав моему бледному при жизни мертвому телу хоть какой-то цвет; обклейте меня фотографиями с дарственными надписями (они хранятся на самой верхней полке книжного шкафа), теми, у которых вырезаны глаза, и подожгите. Пусть это произойдет в заброшенном доме или герметичном бункере. Пусть за закрытыми дверями, как в сердце ритуальной печи имманентные заклинания клеймят меня, сбрасывая сатанову кожу, пусть горят, перевариваясь в ритуале второго рождения, мои детские страхи. Пусть ни одно слово не выживет. Если такова цена за отпущение грехов, я готов ее заплатить…

Вокзал пуст. Я лежу лицом вниз на рифленой решетке воздухосборник, и падающий отвесно свет неона, обозначает на моей обнаженной шее белую шрамовую полосу. Когда-то я носил на этом месте глухой ошейник из использованных бритвенных лезвий, и с каждым глубоким вдохом они врезались в кожу, напоминая о близости всеядной, не способной к различению полов смерти. У моего друга, которого несколько лет назад насмерть забили пьяные латвийские националисты, на старом будильнике масляной краской была сделана надпись “Memento Mori”. Такая робкая попытка подружиться…Интересно, помогло ли ему это по итогам…

На мне нет милосердного черного мешка, по традиции предлагаемого всем приговоренным, и я, упиваясь страхом, отпускаю свои мысли, как волны непосильного электрического тока. Если свет отрежет мне голову, мое тело в ужасе бросится бежать прочь, воя от удушья, путая шаг, натыкаясь и пачкая плаксивой артериальной кровью сгрудившийся ребрами убитого животного частокол стен. Мое обезглавленное тело, лишившись глаз, в отчаянии будет искать их в бесполезных складках одежды, в хитросплетениях причудливых узлов, в янтарной мякоти оживших колец, в капканах нуарных кружев и накладных карманов, разрывая отросшими за годы ногтями мягкую атласную ткань, внедряясь под кожу торопливым скальпелем, вырывать задыхающиеся в корсетной маске куски испуганного мяса. Если свет отрежет мне голову, значит, я оказался недостоин света. Пусть тогда над моим, отделенным от тела истерзанным черепом проведут обряд отпущения грехов, и, пометив несмываемой фиолетовой краской шрам посреди лба, который я сделал сразу после твоего отъезда, мечтая о золотом сечении, принесут тебе на блюде в венке из фиалок и гербер, как несли голову несчастного Иоанна Крестителя ненасытной Саломее. Пусть мое отсеченное тело, покрывшееся коростой крови, струпьями и неположенными стигматами, бросят, открыв воздухозаборную решетку, голодным львам, как падаль или могильную ветошь, как бросили львам пророка Даниила, и оно, в окружении горящих глаз, исторгнет из себя холодное небесное пламя и заговорит невидимым голосом на латыни и арамейском, заикаясь от удушья и читая слова вспять…Но даже и тогда, если Господь покарает его, подожженное и надломленное, как падающее каждый день дерево, оно не потеряет голос в искаженном краеугольной болью крике, и знак его предсказанной гибели останется знаком непокорности и обращенного вопроса:

Почему?!!!

На мне. Нет. Маски…?!!

Убейте.

Мою. Несчастную. Голову!….дайте… ей…воздуха

С тех пор, как я в последний раз слышал шум удаляющихся шагов, прошло много больше часа. Впрочем, все суждения, для меня, потерявшего меру вещей, условны. Возможно, в этом месте, которое имеет к остальной земле не больше отношения, чем вычеркнутый из Традиции Лимб, время и вовсе останавливается, а, быть может, напротив ускоряется. Я не знаю. Кто-то из древних говорил: «То, что вне времени, достижимо только через настоящее; только овладев временем, мы придем туда, где кончается всякое время. Каждый день, и любое мгновение становится всем». Я никогда не знал вкуса единственного момента, настоящее, издеваясь, стремительно ускользало от меня, становясь прошлым. Я самый недостойный из мертвецов, мой крест, моя позорная орбита случайности, Mea maxima culpa вспарывает вдоль меня по неразличимым линиям штрих-кода и кармических шрифтов без надежды на обнаружение очагов гниения. Смыслы остались в другой памяти, а слова пахнут холодом и ничего больше не значат. Мое время вышло до тех пор, как я успел узнать его. А у смерти свои часы.

Объявлений об отправлении и встрече поездов больше не слышно, и отчаяние постепенно накрывает меня тесным одеялом тяжелой тупой усталости, отдающей в голове упругим пружинящим заводом чужеродных зондов. «Крайние формы воспаления в ряде случаев могут переходить в атрофию…» Если тишина может оглушать, то это тот случай. Тишина величина астрономическая, граничащая с безумием и гипнозом. Страх как вяжущее желе, костный паралич, вывих дыхания, истерика зрительных нервов. Пустота линейных мыслей. Отсутствие точек соприкосновения с пространством. Куда-то в сквозную черную слякоть тянутся бесконечно обугленные купированные тросы, громоздкий умирающий кабель моей обреченной невидимой связи; там моя шунтированная, не получившая лечения душа запертая в свинцовом промежутке вагонов, в душном воздухе подземных скважин, в невыносимом, как эхо собственного потерянного голоса, желании длиться, извивается судорогой землистого цвета мутной застоявшейся крови; где-то на самых подступах Источнику Вечной Жажды, оси дрожи…крики ломаются, наткнувшись на отчуждающую стену и разрываются во мне едкими кислотными укусами, волнами паники…еще немного и моя каллиграфия станет безупречной, как стеклянные трещины или ледяные узоры. Когда моя апраксичная дрожь перейдет в решающую судорогу, я подниму полый планетный шар и, надев его на гвозди позвоночной цепи, как на больную зубную дрель, войду в вибрацию, окажусь в эпицентре землетрясения, селиновской «Оперы потопа», палладовского рвоторождения, буду раскланиваться, брызгая из желобов ран солеными морскими слезами и нефтяной желчью, впуская и выпуская магнитные волны и космические потоки.

«Дорогая, прости, я не вижу тебя больше, ведь у меня нет больше головы. Посмотри, там, на пунктире 22-го меридиана красными милосердными крестами помечены места распустившихся швов.

Взгляни, это мой личный Апокалипсис, тот, карманный, которого нет в настенном календаре. Смотри, как кровоточит вселенная, как прощается, исчезая в шляпе, отрезанная клоунская голова. Я раздаю долги и дарю тебе эту неоперабельную опухоль, как знак чистоты намерений, символ преданной хрупкости и хрупкой вечности, как сомнительный повод к уходу. Слева у нее на боку шрам в виде числа «Пи», замаскированный под рабское клеймо, справа вросший в бледный текст тела тампон, которым я стирал чужие прикосновения. На сетчатке спрятанного катарактой глаза еще узнаваемое мятое, мятное, немое отражение и пара забытых в спешке ресниц. Композиция называется «Причины вскрытия» и это твой последний утешительный призовой трофей».

Мое сердце хранилось в барокамере, мое скальпирование тоже станет частью истории. Все ошибки учат кроме последней. Положи мою опухоль в раствор синильной кислоты для того, чтобы она не мучалась от жажды и закрой ее черной вуалью. Она питается светом, и может опять начать расти. Напиши на стекле “AMEN” и дату прибытия поезда.

Я не помню, как впервые оказался в этом Зале. Подвалы полупустых складских помещений, брустверы сквотов и заброшенных костелов, похожие на воплощенные фантазмы Бексински, затонувшие в темноте и витринной плесени этажи забытых гостиниц, приемные больниц и бесчисленных частных практик на окраине города, — адреса, которых нет ни в одном справочнике, «другие» места, не оставляющие памяти и очевидцев.

Это все и многое другое, — благоразумно вычеркнутый из большой жизни реквизит и интерьер моего мертвого сезона, который стартовал вскоре после твоего отъезда. «Прячь свою жизнь», — как было написано в дневнике Йозефа Винклера, — австрийского писателя-гомосексуалиста и религиозного маньяка. Я старался, как мог. Мои черные дыры перемежались белыми пятнами пробуждений все реже, пока не слились в сплошной нарколептический синдром. Я плыл сквозь бесчисленную вереницу блуждающих лиц, сливающихся в одно сказочное многоголовое чудовище. Лица, пахнущие потом и бензином, алкоголем и дешевыми финскими лосьонами, бритвенными порезами и глазными инфекциями, опасностью, сексуальным голодом и безнадежной насекомой усталостью. Старые, уставшие человеческие головы, говорившие на незнакомом языке, торопливо и мерзко. Читавшие проповеди и цветные газетные цитаты или просившие денег.

Кажется, я был болен. Были какие-то отверстия в потолке, через которое в облаке сладкого газа заползали щупальца бреда и откликающиеся на треск металлические лампы смотрели за моими покорными корчами в одной или другой реанимационной палате. Проникающие далеко внутрь неторопливые острые предметы искали что-то в моем загнанном теле, и мятая кинематографическая пленка, вылезая из сломанной камеры усохшего черепа, струясь, падала и складывалась змеиными кольцами второй кожи на кафельном полу

«Во сне мне заменили голову.

Я видел хирурга, какие-то щипцы и вилки,

лампы надо мной светили так ярко,

что пришлось закрывать глаза руками.

Я слышал звон металла,

видел наморщенные лбы и сверкающие глаза,

объективы чужеродных камер пристально следили за операцией,

которая была связана с человеческой кожей.»

… Судя по всему, была уже весна. На линии взгляда везде была вода, и запах гниющей апельсиновой мякоти в голове с каждым сумеречным пробуждением только усиливался, заглушая гул ветра и тормозные хлопки внутримозговой жидкости, замерзающей в тонких кровеносных сосудах, как в испорченных vasa inquitans.

Однажды в затянутом полиэтиленовой пленкой номере идущего на слом старого хостела среди осколков стекла, бумажных гирлянд, сломанных часов (комнаты уже полгода никем не убирались) и прочего утомительного хромого хлама я увидел фотографию Вокзала. Покрытая гранитным слоем пыли, почти сливающаяся с багровым фоном настенных панелей, она с видимым трудом доживала свои дни в мусоре остальной скудной музейной роскоши. Снаружи Вокзал напоминал обыкновенное , плоское как брикет здание времен последней беспорядочной застройки, превративший город в вычурный, пошлый и мрачный космизм, угрожающее нагромождение гнетущих и диких форм наподобие предсмертных эскизов Гигера, которые Мастер расчленял вместе с ускользающим сознанием, уже блуждая под одеялом святого маразма в отчетливой Долине Теней. Ну…или не совсем обыкновенное. Было одно робкое «но».

ОН походил на вылинявший от времени и высоких температур крематорий, может, чуть больше на заброшенный дом скорби или вовсе на обманный ретроспективный режиссерский муляж На штаб квартиру инквизиторской службы, гостиницу для слепых, Капитолий, алтарь, гроб — на что угодно, но не на место прибытия и отправления составов. Уж в этом я, успевший за два последних фонарных полнолуния досконально, во всех картографических подробностях изучить анамнез прогрессирующей «вокзальной болезни» ( камеры остановки сердца, концлагеря и прачечные для апатрайдов и нуменов, ленты серого безвременья, перепады давления,.. клаустрофобия пересадочных станций и расписания фитивных приговоров) мог не сомневаться. Здание плотного черного цвета, с еле заметным плачущим серебряным отливом (возможно, в этом были виноваты скользкие блики), сплошное, как идеальный конвейерный слепок, казалось, вышло из под гигантской формы

для льда. Я бы даже поклялся, что левый нижный угол конструктивистской монстрации, заштрихованный сеткой тонких, как провода, труб водозабора, слегка подтаивает, если бы не рассеянный рождественский туман, небрежно растушеванный по внутренней рамке осклизлыми пятнами бурой сепии.

Я смотрел на фотографию часами, как зачарованный измерениями голосов или ждущий сожжения. Были моменты, когда зрение опасно плавилось, и мои глаза почти стекали к ступеням декорированной каменными зубами лестницы. Горячими всплесками фантомной боли в пепелище пустых глазниц я ясно чувствовал, что сквозь выпотрошенную тоской скорлупу черепа на металлический саркофаг смотрит кто-то другой, как всегда небрежно и бесстрастно стоящий сзади. Иногда он отвлекается, задумавшись, или играя звуками старости в моих полых костях, переставляя или выкручивая их, как сгоревшие лампы заряда, и тогда я не вижу ничего кроме синхронных белых вспышек…

Вросшее в замерзшую, покрытую трещинами землю («когда мы кого-то хороним, то никогда не выходит с первого раза») здание не имело окон, как если бы оно еще было покрыто траурным покрывалом, впитавшим в себя щупальца строительных лесов.

Миниатюрная, сработанная, видимо, на карлика, или на ампутанта, а может на возвращение Алисы вогнутая дверь из полистекла и завинчивающаяся кипением штопора прицельно в жухлый картон непросохшего неба пожарная лестница с перебитыми в трех местах ступенями – это все…Где-то совсем сзади виднелась плохо прорисованная линия рельсов (одна), похожая на россыпь высыхающих шагов. Не думаю, что я мог упустить какие-либо детали, хотя к тому моменту мой мозг уже, должно быть, давно превратился в теряющий напряжение сейф с газированной кровью, где единственным намеком на связь с реальностью оставались выскобленные дочиста стерильные покрытия внутренних стен.

Освободив от себя мое сердце, ты спешила радоваться…

Выпотрошив мое сердце, ты превратила его в одиночную камеру Смерти.

Мое тело стало похожим на неудачный изношенный маскарадный костюм. Кожа, предназначенная для пыток, пародирующая присутствие человека…

Моя жизнь ограничена кровотечением.

Моя голова превратилась в принудительный абортарий. Я убиваю мысли, чтобы никогда больше не прийти в себя…

Около здания рос искусственный кустарник с гирляндами спящих пластиковых бутонов, несколько засохших деревьев непознаваемого вида, шипованными ветвями, похожими на сломанные детские шеи. Воздух, переходящий в клей, вязкий и липкий был совершенно не пригоден для дыхания. Я в этом уверен. В целом, ландшафт неутешительной компьютерной игры. Пространство вокруг, насколько позволял разглядеть объектив анонимного автора, было абсолютно выжжено. Абсолютно. Параноидальный абсурд: место падения метеорита и рельсы, уходящие в никуда. DOOM-графика. Инфицированный космический объект, задрапированный, модифицированный, застрахованный от потрясений Дом Ашеров. Но я почему-то почувствовал, что это То место…Не знаю, почему….Возможно на смену пяти мертвым чувствам приходит одно новое. Прикосновение единственного притяжения. Рациональная Болезнь. Безотказный монополярный компас. Плотоядное томление пустоты.

Бездна там, где начинаются магнитные волны и умирает пульсация…

На обратной стороне фотографии выцветшая руническая каллиграфия открывала цитату из Йейтса:

«…это место тех, кто отлучен;

Они находят там посеянное прежде,

Озера из Пространств и Лес из Ничего,

Блуждают там, не находя забвенья,

И молятся о сущности.»

— ? «Дьявол любит начитанных слуг…»

Я мысленно сравнил с оригиналом. На месте неровной обугленности пятна («извини, буквы прожгли бумагу…») должно было быть слово «Ад». Вместо этого на траурной кайме было написано:

ВОКЗАЛ. Здесь ждут.

Никаких пояснений, постскриптумов, ассоциативных детонаций. Стопроцентно гибельная реклама. Мертвая фотография обреченного места. Снимок, от которого рассеивается внимание, и устают глаза. Картина, убивающая память. Эрзац болевых очагов. Вокзал не просто генерировал распад, он, как театральная декорация, был уже за пределами Распада.

Именно поэтому у этой иллюстрации к «Балладе Обреченных» не могло быть конкуренции.

Именно поэтому, не испытывая больше время, я отправился на поиски. Как одержимый в плену серы и токсикации, как заложник зова, как плакальщик внутриутробного Мидиана, как Энтони Брир, Последний Европеец и Пожиратель Лезвий – «Помни, дни твоей кожи натянуты на мою последнюю волю». Я сказал «отправился?» — конечно же, нет. Я бежал.

Не зная дороги, не замечая фатальных заграждающих знаков, не различая света и тени.

Так, как бегут от смерти, от первого причастия, вечного детского кошмара. Когда грозятся завянуть цветы фиолетового безумия, когда остаются четные секунды до закрытия дверей.

II

ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА…

(Днями раньше)

….

«О чем ты думаешь?»

«Я должна знать, о чем ты думаешь…»

«Не молчи…у меня четыре новых пореза. По два на каждую руку. Они похожи на браслеты и на следы от наручников.

На этот раз было больнее, чем в прошлый раз. Было очень темно. Я смотрела вперед и вверх и не видела крови. Это страшно. Только выворачивающая боль, тошнота и круги под глазами. Как спираль от волчка. У меня был такой в детстве. Когда его раскручиваешь, возникают новые цвета, и голова потом болит как от колеса обозрения. Лет в шестнадцать он превратился в зонд, которым удаляли мозговые опухоли. Я видела в кино. Острый конец ввинчивался в основание черепа как вторая клиновидная кость, с хрустом и фруктовым хлюпанием, и через несколько минут доставал оттуда мокрую, похожую на надкушенный апельсин мякоть.

Я резала и резала, нож был очень тупой, но из меня не вытекло ни капли. Только выходил сморщенный сплющенный воздух. Как если бы я была резиновой куклой, из тех, что лежат в магазинах на самых нижних полках. Из дыр на запястьях, с которых легко стягивалась игрушечная кожа, вылезали, как швейные нитки, какие-то провода. Я обрезала их маникюрными ножницами, но они только начинали расти быстрее. Ночью все лезвия бесполезны. Я воткнула ножницы в подколенное сухожилие, но они вошли лишь на половину и торчали оттуда, как сломанные очки, пустая и бессмысленная оправа. Ты бы мог положить голову мне на колени и смотреть сквозь нее на движения ножа, успокаивая и подсказывая нужные направления. Смотри, смотри, как я исчезаю…. Я знаю, что ты не можешь мне ответить, потому что ты давно мертв. Я обменяла тебя на шесть черно-белых фотографий из тонкой газетной бумаги. Бумага настолько плохая, что пропускает сквозь себя трещины стен, и от оседающей штукатурной пыли у тебя седеют волосы. В пожелтевшей коже завелась паутина, и сырость покрыла впадины лба гниющим тональным кремом. Ты был прозрачным и худым, теряющим цвет, как отражение или стекло калейдоскопа. Я смотрела сквозь стены и видела свое отражение, в котором не было тебя, как если бы мы в приступе смертельного голода или скуки съели друг друга.

Но у меня были старые, не поддающиеся восстановлению негативы, и в ателье сказали, что это лучшее из того, что они могут сделать. А потом спросили, узнаю ли я тебя на фотографиях.

Эта ночь последняя, и поэтому она впитала в себя все прошлые. Мега-микс кошмаров из бракованных пикселей и совокупный контекст морщин. В доме стоял гроб, приготовленный для кого-то из родственников, и пахло испорченной едой.

Я злилась на тишину и кричала на проступающие в окне лица и хрипы машин, кричала от тошноты костей и от заразной детской слабости, от того что не слышала собственного голоса и от того что ты не мог мне ответить, долго-долго, до тех пор пока на губах не выступила соленая вода.

Когда я проснулась, липкая, пропитавшаяся кровью простыня облепила меня, замуровывая движения, как кокон или смирительная рубашка…Потемневшие зрачки на сломанных запястьях укоризненно смеялись монотонными телефонными гудками. Я опустилась на колени и начала слизывать с крахмальных листов остывшую влагу

У меня красные слезы, в которых растворились твои глаза. У меня красные акварельные слезы сломанной игрушки, набитой невзаимным притяжением. Я нарисую твой портрет из слез, глаз, ниток и лезвий. Я нарисую твой портрет и наклею на него свои волосы, которые я обрезала, когда уехала из твоего города. Я нарисую твой портрет, который будет пахнуть кровью и спермой, металлом и горелой кожей, солью и шоколадным ассорти и обменяю его на обратный билет. Я знаю, мне не смогут отказать.»

III

Прикосновения. Навязчивые прикосновения. Надежно забытые и теперь опять мнущие тело, как промокший саван. Старательные. Уставшие. Движимые только волей или силой противления. Рядом со мной Хранитель Вокзала. Говорит так тихо, как если бы у него не было языка. Непостижимый немой шепот:

«Вставайте. Все кончено. Она не приедет».

Чувствую, как кости наполняются дрожью. Какое-то молниеносное озарение. Запоздавшее дежавю ищет выхода. Глупо и неотчетливо спрашиваю: «Почему?». Не слышу своего голоса, боюсь не разобрать ответа. Хотя он и не важен.

— Я думал, Вы знаете. Вы пришли слишком поздно. Все приходит слишком поздно. Мы пустили Вас лишь только потому, что у Вас не было шансов. Сюда приходят только те, у кого нет шансов. Но равновесие нарушено. Скоро все остановится.

— Я не понимаю, о чем Вы говорите. И не хочу понимать. Вы обещали мне встречу, вы обещали мне Прибытие Поезда. Вы обещали вернуть ее. Из Безвременья, из Черной земли, из вечного пламени, если хотите….и… и….Я не верю Вам. Я остаюсь. Мне больше некуда идти.

— Я знаю. Я и не думал, что вы сможете мне поверить. (голос затихает, я слышу царапающий свист холодного воздуха в почти бесплотной старческой груди)….

— Я Вас не слышу, НЕ СЛЫШУ!!!

— тогда читайте по губам, моих сил хватит на последний ответ, после этого вы должны покинуть здание. Его больше не существует.

«Вы мертвы. Люди обычно боятся Смерти и поэтому стараются не замечать. Глупая привычка. Обычное состояние, одно из многих. Просто оно уменьшает возможности.

Вы были мертвы, когда мы нашли Вас. С трудом. Узнали по буклетному снимку. Мы не похоронное бюро. Мы не делаем исключений. Но Вы прикололи к лицу нашу фотографию, и мы забрали Вас. Наших сил хватило на то, чтобы ненадолго остановить разложение. Не воскресить, нет. Только вернуть к подобию сознания, если оно у Вас, конечно, когда-либо было. Это то, что мастера называют «Великая работа». Возможно, Вы были мертвы с самого начала. Жизнь – это сок памяти. А у Вас мы не нашли ни одного воспоминания. И эта Работа была похожа на пытку. Мы разложили Вас и сшили вновь. Из тех кусков, которые Вы не успели убить. Ради Вашего последнего желания. Это древний дрянной Закон. Но теперь время вернулось и Вокзал рушится. Теперь Вы должны уйти.

— Куда?

— Не важно, да и лучше не знать. Просто Вы больше не имеете права на существование.

Это не экскурсия. Вы исчерпали право на нахождение на стороне Жизни, и Вам нечем больше платить.

Вы сказали, что у меня не было Воспоминаний. А как же Она?

— Вы слишком упрямы и глупы для вашего положения. Ваши стоны во время пробуждения сейчас были бы куда уместнее. Как Вы не понимаете, ее никогда не было. Не было поездов, и черт лица, встреч и проявлений. Мы все здесь Ничто, Ничто …только означающее. И мы создали Вам не только тело, но и идею, историю. Это наш последний шедевр, подарок этому миру. Имитация человеческого. Финальное воплощение. Пусть и не столь удачное, как предыдущие. Раньше мы могли многое….Но теперь источники иссякли…

Я вижу, как стены меняют цвет, как, врастая в зернистый туман, оседает кладка, дрожь очертаний и оптических наслоений. Лицо старика под вьющимся кобровым капюшоном, как сползающий грим, оживший гипс, выявляющий другую, вечную форму. Которую я не хочу видеть. Он поворачивается спиной медленно, как вальсирующая шахматная фигура.

— Постойте, — кричу, задыхаясь, сквозь связки, превращающиеся в ватные веревки, Постойте.

Хранитель откидывает складки балахона и я, не думая, падаю на колени, наблюдая начало Необратимого Превращения.

Он с трудом улыбается, растягивая чешуйчатые дыры резинового рыбьего лица. Или может быть, улыбаются только глаза. Три немигающих глаза.

— Я …я требую Договора на Повиновение. Я могу заплатить. У меня осталось Последнее.

У меня остался Ее портрет. Дайте нож. Вы забрали мою одежду, но кое-что осталось.

Взрезаю бугристым зигзагом пахнущую бальзамированными маслами грудную клетку.

Вот он! Это ее, ее, видите, там, в нижнем левом углу ее подпись, которую я пытался сжечь.

Он называется «Кровосмешение».

Вы возьмете его?

— У Вас есть пятнадцать минут.

— И….как я узнаю…Я не вижу часов.

— Вам они не понадобятся. Я даю Вам мое время. Не бойтесь, оно вполне правдоподобно.

Длинными, как у рептилии когтями, существо приподнимает мокрые полы рукавов и делает тонкий крестообразные надрез на покрытом пятнами сморщенной кожи запястье. Пять секунд…десять…из выпустившей воздух раны начинает по капле вытекать прозрачная блестящая жидкость.

— Но что мне делать? Теперь. Кому нужно нарушение табу, если оно приходит со смертью? Зачем мне кража времени, если я не могу украсть у времени ЕЕ?! Что мне делать??

— Можете молиться…если хотите.( его голос, почти превратившийся в шипение, звучит откровенно издевательски).

Я оглядываю свое покрытое синевой изморози и заснувших шрамов тело, пытаюсь унять дрожь и, сдирая с тесных висков бумажную кожу, пытаюсь вспомнить всегда казавшиеся мне бесполезными слова

Requiem*…..

….. aete-mam ….dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis. Те decet hymnus,

Deus, in Sion, ettibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam: ad te omnis саrо veniet.

Requiem aetemam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Kyrie

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Sequentia

Deis irae, dies ilia,solvet saeclum in favilla,teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus quando judex est venturus, cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonumper sepulcra regionum,coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura.Cum resurget creatura judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur in quo totum continetur unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit quidquid latet apparebit:nil inuttum remanebrit.

Quid sum miser tune dicturus, quern patronum rogaturus,cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,qui salvandos salvas gratis; salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,quod sum causa tuae viae ne me perdas ilia die.

Quaerens me sedisti lassus; redemisti crucem passus Tantus labor non sit cassus.

Juste Judex ultlonis donum fac remlsslonis ante diem ratlonis.

Ingemisco tanquam reus:culpa rubet vultus meus, supplicant parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti,mihi qouque spem dedisti.

Offertorium

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,

libera animas omnium fidelium defunctorumde

poenis inferni et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas Tartarus,ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael repraesentet

eas in lucem sanctam:quam olim

Abrahae promisistiet semini eius.

Hostias et preces tibi,

Domine, iaudis offerimus.

Tu suscipe pro animabus illisquarum hodie

memoriam facimus:fac eas, Domine,

de morte transire ad vitam,

quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,Domine Deus Sabaoth!

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus

Benedictus qui venitin nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei,

qui tollis peccata mundi,ona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

dona eis requiem zempiternam.

Communio

Luxaetema luceateis, Domine,cum sanctis tuis in aetemam,quia pius est.

Requiem aetemam dona eis, Domine,et lux perpe-tua luceat eis.

Amen.

OUTRO:

Добровольно отказавшийся от погребения, я просыпаюсь в очередной раз, не замечая прощания земли. Я умер, и не было этому свидетелей. Мне нужен кто-то, чтобы дать мне возможность уйти. «Я обещал умереть и мне удивительно, как я мог познать смерть до смерти». Мне больше не нужно открывать глаза. Всем лишенным веса тела я чувствую вибрацию рельс. Тот самый пульс Прибытия. И еще белый шум тяжелого, умирающего дыхания поезда. Нет смысла кричать, ведь все декорации исчезли,…я помню, это было еще где-то в той жизни, но я кричу. Распятый на последнем перекрестке Мертвых дорог, наконец-то предусмотрительно лишенный возможности Побега, я кричу голодными ртами привязанных к шпалам запястий, формалиновой емкостью сердца, в котором на дне чудотворного колодца вновь плачет седая кровь. Я кричу от того, что эта линия Жизни лишена остановок и никогда уже мой крик не будет заглушен тормозным гулом. Я чувствую вкус Убийства и похоть Жертвы, взявшей на себя главную роль. Я жду, когда мои вскрытые ребра, как искупительное причастие примут в себя, слепые колеса десятитонных моновагонов. Я не почувствую груза, ведь состав пуст. И я кричу от счастья, наконец, решаясь взглянуть внутрь кабины машиниста. Кричу, видя ответный крик в глазах сидящего там Моего Убийцы, лицо которого закрыто милосердной трофейной маской. Мой зашитый тонкой проволокой рот, не может впустить внутрь горячие слезы и растягивается в глупой улыбке узнавания

Кирилл Савицкий

февраль 2008 – 19 марта (Страстная неделя).

В рассказе использованы цитаты из Гийома Апполинера, Йозефа Винклера, Жана Жене, Милорада Павича, Дж. Йейтса, Оскара Уайлда, Андрея Белого, Михаила Арцыбашева, Дмитрия Бушуева, Святого Писания. Молитва: REQUIEM приведена полностью.

• Реквием – каноническая католическая молитва об усопших.

Свое название произведение получило по первому слову «Requiem»: Requiem aetemam dona eis, Domine — покой вечный даруй им, Господи…» В основе «Реквиема» — латинское стихотворение «Секвенция», которое написал францисканский монах Томас де Челано (Tomas de Celano) в XIII веке. В сочетании с другими частями (Introitus, Kyrie, Otfertorium, Sanctus) этот текст составляет каталическую заупокойную мессу, которая в свою очередь послужила основой для многих композиций западноевропейской музыки. Самые знаменитые — это, конечно, версии Моцарта и Верди. В тексте «Реквиема» присутствуют библейские мотивы Страшного Суда, поэтому его можно визуально сопоставить с фресками Микеланджело на ту же тему.

Вступление

Вечный покой даруй им,Гocподи,

и вечный свет пусть им светит.

Тебе Боже, поется гимн в Сионе,

и тебе дают обеты в Иерусалиме.

Услышь молитву:

к тебе прийдет всякая плоть.

Вечный покой даруй им, Господи,

и вечный свет пусть им светит.

Помилуй

Господи помилуй.

Христос помилуй.

Господи помилуй.

Секвенция

День гнева, тот день,

повергнет мир во прах,

тому свидетель Давид с Сивиллой.

О, как все вздрогнет

когда прийдет судия,

который все строго рассудит.

Труба, разносящая чудные звуки,

через места погребения,

созывает всех к трону.

Смерть оцепенеет и природа.

Когда восстанет творение,

ответит судящему.

Возглашается писаная книга,

в которой содержится все,

откуда мир будет судим.

Итак, когда судия воссядет,

— кто ни скрылся, тот появится:

никто не останется без наказания.

Что тогда скажу я, несчастный,

кого попрошу в защитники,

когда нет справедливости?

Царь устрашающего величия,

кто милостиво спасает всех;

спаси меня, источник милосердия.

Помни, Иисусе милосердный,

что я причина твоего пути,

чтобы не погубить меня в этот день

Ищущий меня ты сидел усталый;

ты искупил страдания креста.

Да не будет жертва бесплодной.

О, справедливый судья мщения, сотвори дар прощения перед лицом судного дня.

Я воздыхаю подобно преступнику:

вина окрашивает мое лицо.

Пощади молящего, Боже.

Тот, кто Марию освободил,

и разбойника выслушал,

и мне дал надежду.

Жертвоприношение

Господи, Иисус Христос, Царь славы,

освободи души всех верных усопших от

наказаний ада, от глубокого рва.

Освободи их от пасти льва,

да не поглотит их Тартар,

да не упадут они во тьму.

Но святой Михаил знаменосный

представит их в священном свете:

как некогда ты обещал Аврааму

и семени его.

Жертвы и мольбы тебе, Господи,

с хвалою мы приносим.

Ты поддержи те души,

которые сегодня поминаем:

сделай, Господи, так, чтобы

от смерти они перешли к жизни,

как некогда ты обещал Аврааму

и семени его.

Святой

Святый, Святый, Святым,

Господь Бог Саваоф!

Небо и земля полны твоей славой.

Славься в вышних.

Благословенный

Благословен, кто приходит

именем Господа.

Славься в вышних.

Агнец Божий

Агнец Божий, кто принимает грехи мира,

даруй им покой.

Агнец Божий, кто принимает грехи мира,

даруй им всевечный покой.

Единение

Вечный свет даруй им, Господи,

с твоими Святыми навеки,

потому что ты милосердный.

Вечный покой даруй им, Господи,

и свет непрерывный пусть им светит.

• Аминь.

Дорогой читатель! Если ты обнаружил в тексте ошибку – то помоги нам её осознать и исправить, выделив её и нажав Ctrl+Enter.