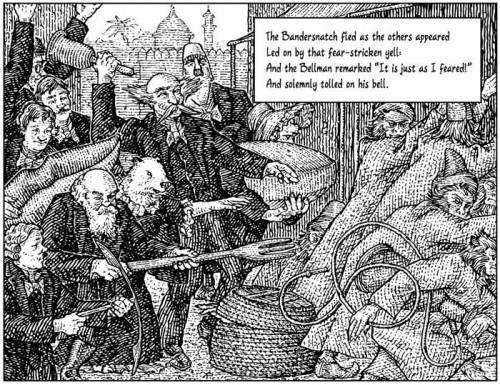

Снарк opens сезон охоты

Кэрролл тут ни при чём. Мы охотимся за несколько другим существом, мифической структурой, рождающейся и гибнущей энергией, эффектом в системе φ, который конституирует систему ψ, а по природе – неким обманщиком; хитрым, неуловимым, но игривым и гениальным обманщиком, который всегда говорит от чужого имени и которого самого есть только чужое имя – это и делает ему такое хорошее алиби, что его нельзя даже поименовать, так сказать, вызвать в речи.

Обманщик должен быть нами назван, в этом и состоит охота. Чтобы не плодить местоимений, дадим ему имя Снарк – с тем условием, чтобы от него когда-нибудь отказаться, иначе он будет фигурировать на правах симулякра.

В каждом человеческом опыте das ein’а, суждения о мире и себе самом всегда присутствует нечто, что оказывается решающем для этого суждения, но что себя так и не выдаёт, оно подставляет окончательные ответы ещё до вопроса, оно заставляет верить в отражение, застит глаза и подкупает сами способности нашей псюхэ, чтобы они выносили только нужные приговоры. Куда податься бедному Я, когда кто-то держит всех его судей подкупленными?

В мире есть немного вещей, которые способны скрыть своё существование тем, что, наоборот, подставляются на вид: глаз, зеркало, текст; они открывают себя миру, чтобы в нём исчезнуть, незаметно раствориться во время исполнения своей главной функции. Снарк принадлежит их числу.

Everybody lies

Снарк входит в уста человеческие с первой ложью, а, значит, очень рано. (Чтобы пресечь необоснованные догадки, сразу скажем, что Снарк не ложь как таковая, не намерение обмана, не сама ситуация обмана, ни его субъект, ни его дискурс). Итак, ребёнок впервые врёт. Но правильнее будет сказать, что впервые дети не врут, а открывают то, что есть возможность солгать и лишь приводят во исполнение один из равновероятных исходов ответа, который ждёт от него, скажем, родитель.

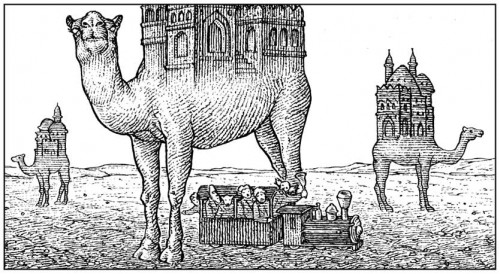

Речь всегда сказывается в регистре воображаемого, в том смысле, что существует в отрыве от реальности, о чём и хотел поведать нам Лакан на своих семинарах. То, что можно провести в комнату слона, какой бы узкой не была дверь – прекрасная метафора, не дающая забыть всю мощь поля символического; самые важные решения в жизни существующих ныне слонов были приняты на основании слова, которое бы этого слона означало: посредством слова «слон» устанавливается политика в отношении всех слонов; идеальный символ оказывается реальнее, нежели реальность; чтобы никто этого не забыл, в конце курса семинаров Лакан раздаёт всем фигурки слонов.

Ребенок и его речь. Речь, как мы уже выяснили, идёт в регистре воображаемого и сказывается о психических конструктах: знании, мнении, представлении и т.п. В определенный момент ребенок понимает а) отрыв поля речи от поля знания – когда он впервые становится полноценным субъектом речи, берёт бразды своего языка и отныне ведет его уже сам и б) отрыв поля реального от поля воображаемого: ложь поначалу всегда эксперимент – насколько можно отодвинуть границу своих возможностей, а заодно и языка, чтобы добиваться своих целей (которые поначалу заключаются в том, чтобы прятать определённое знание о реальности, например то, что нарушил запрет).

С ложью акт речи становится неизбежно моральным актом поведения и не важно, что ложь считается аморальной: всё аморальное уже включено в поле этики тут одно и другое повязаны друг на друге. Возможность нарушать запрет – это первый шаг к тому, чтобы сознательно его соблюдать: ложь лучшее из всех воспитателей, ибо с ней субъект осознает границы реального, воображаемого и символического (языкового). А тот, кто врёт, с необходимостью становится намного сильнее включенным в пакты и обязательства, накладываемые моралью, ведь врать можно только сознательно.

Ценность нарушения запрета есть универсальная ценность для всего человечества так же, как негативный опыт есть ценность в обучении любого животного. С точки зрения человека животное – существо глупое, поскольку не может вести себя иначе, кроме как по данным природой предписаниям, только ритуально; но с точки зрения животного человек – существо бесчестное, оно не подчиняется правилам и нарушает запреты. Человек строит свой образ животного как глупого человека, а животное – образ человека как бесчестного животного.

Животные умеют обманывать, симулировать, мимикрировать, блефовать, словом, казаться, но не быть; однако обманщики они только с человеческой точки зрения; все обманки диких кошек, цветоподражания хамелеонов и псевдоос не более чем классические приспособления. Кроме того, никакое животное не может пользоваться ими как знаками, которые скрывают собой другие знаки, поэтому мы выдаём животным предписание незамедлительно покинуть нашу тему.

Своего рода феноменология обмана: лгун совершает с моралью пакт: ему предоставляется средство для достижения своих целей в обмен на знание о лжи. Но этот третий элемент в цепочке и оказывается фатальным, он как горячий уголек, который не утаишь в мешке.

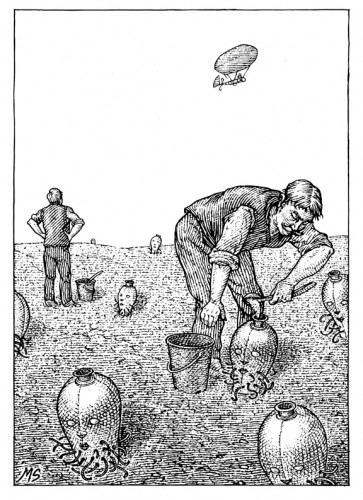

Ложь – творческий и интеллектуальный процесс, в котором участвуют три переменных: правда, ложь и знание о лжи или обмане. Но этого оказывается слишком много, чтобы субъект не оставил следов. Попросите ради эксперимента ребёнка в ваше отсутствие спрятать в комнате какой-либо предмет, а потом заинтересуйте его в том, чтобы вы его не нашли, например, скажите что как бы далеко он его не засунул, вы – тот кто непременно сможет это отыскать.

После этого ребёнок сам выдаст спрятанное: достаточно просто ходить по комнате и смотреть за его реакцией: поскольку он знает истинное местоположение предмета, он не может отделиться от этого знания и вести себя так, как будто его нет; непроизвольная реакция глаз или рук выдаст его когда вы будете ближе всего к спрятанному. Даже когда попадается чересчур проницательный ребенок, который догадывается о том, что на основе его реакции будет сделан вывод о тайнике, и который поэтому будет блефовать, он не обманет свою же физиологию: либо при приближении к предмету он сделает как можно более ничего не значащую маску или улыбнётся, если его напряжение от груза потаенного знания будет слишком сильным.

Знание о лжи оказывается решающим знанием для всей цепочки, на этом, в общем-то, и построены все имеющиеся у человечества способы раскрыть обман. Субъект слишком центрируется на этом знании, которое мы назовём патогенным ядром, считая в то же время, что его цель – центрироваться на лжи.

Это подготовительный этап в ловле Снарка: мы кое-что прояснили на счёт обмана, но делали это на самом простом примере: обмана одного другим, но искомое лежит в том, что обманщик скрыт внутри субъекта и не вступает в диалог с третьими лицами (хотя без Другого не было бы чего прятать). Снарк каким-то парадоксальным образом ведёт деятельность внутри субъекта, говоря от его имени и обманывая его, при том, что в этой ситуации в субъекте оказывается Другой, а патогенного ядра обмана нет вовсе.

Everybody denies

Лингвистика всегда грешила тем, что изучала речь говорящего субъекта без говорящего субъекта, а психология изучала говорящего субъекта без его речи. Первым направлением, серьёзно сконцентрировавшимся на говорящем и сказываемом, был психоанализ. Только самые робкие психоаналитики прятали основную истину излечения – помочь можно словом – чтобы значения их практик не было преуменьшено.

Наоборот, самые проницательные гипостазировали этот принцип и что самое парадоксальное, вышли с идеальности языка к простой физиологии. Впереди замаячила идея о том, что языковые процессы локализуются не только в речевых зонах мозга, но и в зонах, не связанных с речью.

Ситуация с ребёнком, который прячет предмет, аналогична любой ситуации психоанализа: любое нарушение нормы дискурса пациента значимо и значит, прежде всего то, что он приблизился к маркированной области своего опыта. Конечно, коль скоро проблема существует – это негативный опыт или более обобщённо – патогенное ядро, находящееся в тех или иных топиках псюхэ.

Чем ближе субъект подходит к патогенному ядру, тем сильнее будет сопротивление, тем сильнее он будет отрицать нечто – что с чисто энергетической точки зрения будет выражаться в увеличении энтропии в системе. И тем больше субъекту понадобится усилий, чтобы свести эту энергию на нет. Но если бы это удавалось хорошо, анализ не был бы таким успешным: всё дело в том-то и состоит, что пациент всегда тот ребёнок, за которым мы следим, когда обходим комнату и который попадётся на старый трюк: он будет думать что обошёл нас, спрятав предмет, но он как всегда забудет, что не спрятал свой дискурс, пусть он и будет невербальным.

«Речь, способная обмануть физическое насилие, не в состоянии сдержать самое себя» (М. Хоркхаймер, Т. Адорно). «Возьмем человека в бреду, упорствующего в непризнавании смерти одного из его родственников – было бы ошибкой думать, что он путает его с живым. Он не признаёт или отказывается признать, что тот умер. Однако вся деятельность, обнаруживая его поведением, указывает на то, что он знает, что некоторых вещей он не желает признавать» (Ж. Лакан. «Семинары»).

Наконец, субъект может просто неожиданно замолчать во время анализа – верный признак того, что пациент думает в этот момент о психоаналитике.

Речь, подходящая к патогенному ядру, скорее всего, затормозится: в словах появятся оговорки, в тоне – нерешительность, на письме субъект выдаст себя описками и даже кривым начертанием букв в слове, в уместности которого не уверен: загляните в диктанты школьников и обратите внимание, как преломляется почерк в местах, где субъект сомневается в орфографии.

Субъект врёт себе самому и широкий ассортимент психоаналитических находок разных сортов обмана и самообмана, от Фрейда до сартровского знаменитого гарсона тому подтверждение, не будем их здесь воспроизводить. Гораздо важнее из всего этого заключить о парадоксальности того, как Я обманывает самого себя. Но даже без самообмана как такового, Я оказывается обманутым.

Даже когда гарсон не играет в бытие гарсона и не наслаждается исполнением собственной роли, он оказывается обманутым. Снарк обманывает гарсона.

Однако, как мы указали, в ситуации со Снарком, у нас нет того самого патогенного ядра лжи (знания о лжи), который по структуре схож с патогенным ядром в психоанализе, который пациент традиционно норовит спрятать и отрицать, прилагая весь находящийся в его распоряжении логический материал. Зато в субъекте находим некто другой, в сговоре с которым предположительно состоит Снарк.

Поскольку патогенное ядро (в анализе) скрыто в бессознательном, которое осуществляет свою маленькую, но очень разрушительную деятельность через поле символического, то подлинное Я слышит его голос как голос Другого. Как говорит Лакан, «бессознательное – дискурс другого – но это дискурс другого контура цепи, в который Я оказался включенным». Контур этот представляет собой цепь, образованную речью, в которую включены все образования нашей псюхэ.

Исток цепи лежит в той топике, где нет Я, вот почему если следить за своей речью, с необходимостью придёшь к выводу, что она идёт не совсем от Я. Она появляется как бы сама собой, но притом всегда так удачно, что Я хочет видеть эту речь своей. Я говорю оттуда, где не мыслю, стало быть, мыслю там, откуда не говорю.

Можно взять в рассмотрение речь и раз за разом отнимать у неё составляющие: речь без слов, речь без смысла, речь без отношения, речь без Я (параноидальная версия говорения, но Я, всё же, тут присутствует). В итоге обязательно останется остаток, который и будет тем самым контуром. Бессознательное не обманывает; оно живет своей подслеповатой жизнью, пытается говорить, словом, «работает» (во фрейдовском смысле).

Но дело в том, что речь, да и вся система символического, гораздо ближе к до-логическому измерению бессознательного, тем топикам, где только зарождается процесс кодирования. В этом отношении показателен опыт Леви-Стросса в изучении первобытного мышления. Дикари строят свои отношения и быт сообразно символическим законам, боясь их преступить, однако наотрез отказываются их признавать, маскируя или объясняя это нежелание разными причинами (человек современный – справки ради – ушёл от них не далеко).

«Индеец способен сразу же выделять слова как таковые и повторять их как отдельные единицы. В то же время он решительно отказывается выделять корневые и грамматические элементы на том основании, что при этом «не получается смысла». (Э. Сепир «Избранные труды по языкознанию»). Снарк обманывает индейца.

Denial is not a river in Egypt

«Современный человек, – говорит Лакан, – держится о себе представления отчасти наивного, отчасти же детально проработанного. Его убежденность в том, что он устроен таким-то и таким-то образом, сформирована в среде расплывчатых, общепринятых в его культуре понятий». Здесь Лакан словно подражает Барту, определяя самость субъекта как нечто, что дало однажды ему социальное окружение и во что он безоговорочно поверил. Но Барт не гипостазирует этот принцип, а Лакан – да: «Своё Я, – заключает он, – есть функция воображаемая». Стоит субъекту начать центрироваться на символе (в данном случае слове «Я»), как оторванный от реальности символизм неправомерно вносится в регистр реального, обрастает акциденциями, сводится в систему других значений, словом, ведёт себя как симулякр, осколок общественной мифологии. Это ещё один укор психологии, которая на каком-то этапе превращается в математику.

Последняя оперирует числами, хотя в регистре реального, каким бы ноуменальным оно не было, никаких количеств нет, всё что исчисляемо, представлено в виде единицы. Сюда же относится и случай с вероятностями. Взять хотя бы игру в чет и нечет, где один игрок прячет в кулаке определенное количество шариков, а другой должен угадать, четное ли их там число или нет. В первой попытке выиграть или проиграть (то есть угадать или не угадать) два раза подряд составляет 50%, во второй попытке – 25%, в третьей – 12,5%.

Если и здесь субъект начнёт центрироваться на этих символах (числах, процентах), то тут же будет ими подкуплен: он поверит в вероятности, в их капризность, в удачи и божественные проведения. Все вышеизложенные расчеты находятся в регистре символического значения; с точки зрения реального, конечно же, шансы выиграть и проиграть два (три, четыре и т.д.) раз подряд в каждой попытке – одни и те же.

Итак, Лакан для нас подытожит: «собственное Я, функция воображаемая, участвует в психической жизни исключительно в виде символа». Если субъект уничтожит символ Я, для него вновь станет открытым вопрос о его же существовании. Склад Декарта, несомненно, математический, Ego он рассматривает как функцию среди других функций, словно это уравнение, где через существование функции доказывается существование всего уравнения, коль скоро без него не было знака «=». Но всё дело в том, что не дай мы существование функции, не о чем бы было говорить. По существу, cogito можно заменить любым другим актом, скажем ludo; и даже полностью его редуцировать: Ego = sum. Коль скоро нечто может сказать, что он есть некое Я, то это тут же доставит ему его существование. Именно здесь защита картезианского аргумента слабее всего: именно здесь видно, что окончательное суждение (sum) дается не после «=», а вместе с тем, как на сцене появляется ego. Ego и sum действительно обмениваются друг на друга, но только тем, что они оба математические символы. Снарк обманывает Декарта.

Субъект (который вовсе не есть Я) центрируется на символе и сам оказывается децентрированным. Он попал в сети знаков, их игр и систем, в которые понуждают завязываться их свойства. Те знаки, о которых говорит Бодрийяр, находятся на гораздо высшем – социальном и мифологическом уровне, нежели те, с которыми субъект имеет дело каждый день.

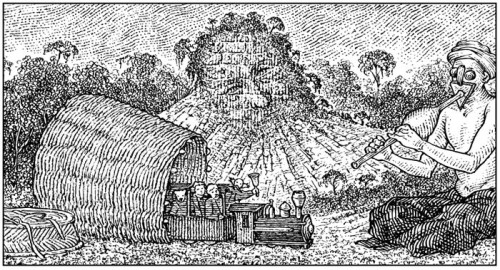

В его речи гораздо больше математики, нежели он может себе представить. Словом, субъект есть чашка Петри для знаков и их неуёмного роста и репликации. Нечто торит тропы на пастбищах субъекта, по которым впоследствии пройдёт его речь, нагруженная смыслом. Вернее, эти тропы и есть тропы смысла проложенные в неметрическом пространстве его внутреннего леса.

Они безмолвно направляют стопы идущего через всю широту небогатого края, но вместе с тем, обманывают идущего, предавая уверенность в обмен на свершение логической операции. Нам осталось только поименовать Снарка-обманщика, который в нашем рассмотрении проходит под определением контура: это язык.

Когда ребёнок впервые врёт, беря в руки бразды собственного языка, язык становится верным помощником, инструментом покуда он не разрастается до тех пор, покуда субъект не сможет его контролировать и будет вынужден ответить тем, что, в конечном счёте, подпадёт под его основание. Конечно, торение языком троп – метафора Деррида, увиденная у Фрейда, рассуждающего о нейронном следе, но метафора эта прекрасна.

Речевая деятельность (которая не всегда обязательно ограничивается речью) непрерывно стимулирует нейронную сеть, приспосабливая нейроны для своих нужд. Но в какой-то момент связей становится слишком много и уже не субъект торит тропы, а плутает в потемках проторенного, тешась мыслью, что то Я, на котором он центрирован, и есть он сам, что то, о чём ему говорят научные тезисы, неоспоримо, что язык всего лишь instrumentum и что он прикладывается к реальности так, как зубья пилы прикладываются к древесине.

Субъект не только центрирован на символе, он введён в регистр смысла, с которым путешествует по проторенному во время речевой деятельности, поэтому субъект падает в контуры языка как сказанного и сказывающего.

Иными словами, Снарк представлен не только в виде кода, который является контуром, захватывающим все элементы псюхэ, но также в виде наполнения этого контура, того заряда, который мы называем смыслом. Именно благодаря ему субъект разомкнут до той степени, когда становится возможным конфликт интерпретаций (благодаря которому уже индеец умеет скрывать и логически обосновывать своё нежелание видеть в его отношениях с сущим знаковый компонент), который и призван скрывать собою репрессивный характер кода.

Об этом в разных местах есть у Хайдеггера. «Два равноисходных конститутивных способа быть своим вот мы видим в расположении и в понимании; их анализ получает необходимое феноменальное подтверждение через интерпретацию одного конткретного и важного для последующей проблематики модуса. Расположение и понимание равноисходно обусловлены речью».

И ещё. «В меру средней понятности, уже лежащей в проговариваемом самовыговаривании языке, сообщаемая речь может быть широко понята без того чтобы слушающий ввел себя в исходно понимающее бытие к о‑чем речи. Люди не столько понимают сущее, о котором речь, сколько слышат уже лишь проговариваемое как такое. Последнее и понимается, о‑чем – лишь приблизительно, невзначай; люди подразумевают то же самое, потому что все вместе понимают сказанное в той же самой усредненности» (М. Хайдеггер, «Бытие и время»).

«По отношению к дискурсу субъект определяет свое место, и именно по отношению к дискурсу он всегда уже заранее определен. Поэтому, произнося свою речь, субъект обретает свое место в дискурсе не в качестве оратора, но в качестве того, кто изначально получает в этой речи свою определенность. Субъект — это атом дискурса; внутри него он является сообщением, будучи целиком и полностью вписан в последовательность сообщений. А человеческая цель этого процесса заключается в том, чтобы, как сказал Лакан в своей публичной лекции 22 июня 1955 г., «небытие явилось в бытие, чтобы оно стало, потому что сказалось» (А. В. Дьяков «Жак Лакан. Фигура философа»)

Язык – обманщик не потому что обман необходимо осуществляется с помощью символов, и не потому что «речь внедряет в реальность ложь, поскольку она водит то, чего нет, как и то, что есть». По своей структуре, в какой язык разворачивается внутри субъекта, он схож со структурой паразита или паразитического образования, несущего репрессивный характер. Однако этот паразит является единственным и исключительным условием существования мышления, которое – как сквозит почти из каждого параграфа «Бытия и времени» – равноисходно бытию. Хайдеггер и Лакан с этим согласны. Снарк их не обманул.

© Nevzdrasmion, 2011

© Mahendra Singh, иллюстрации, 2011

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: